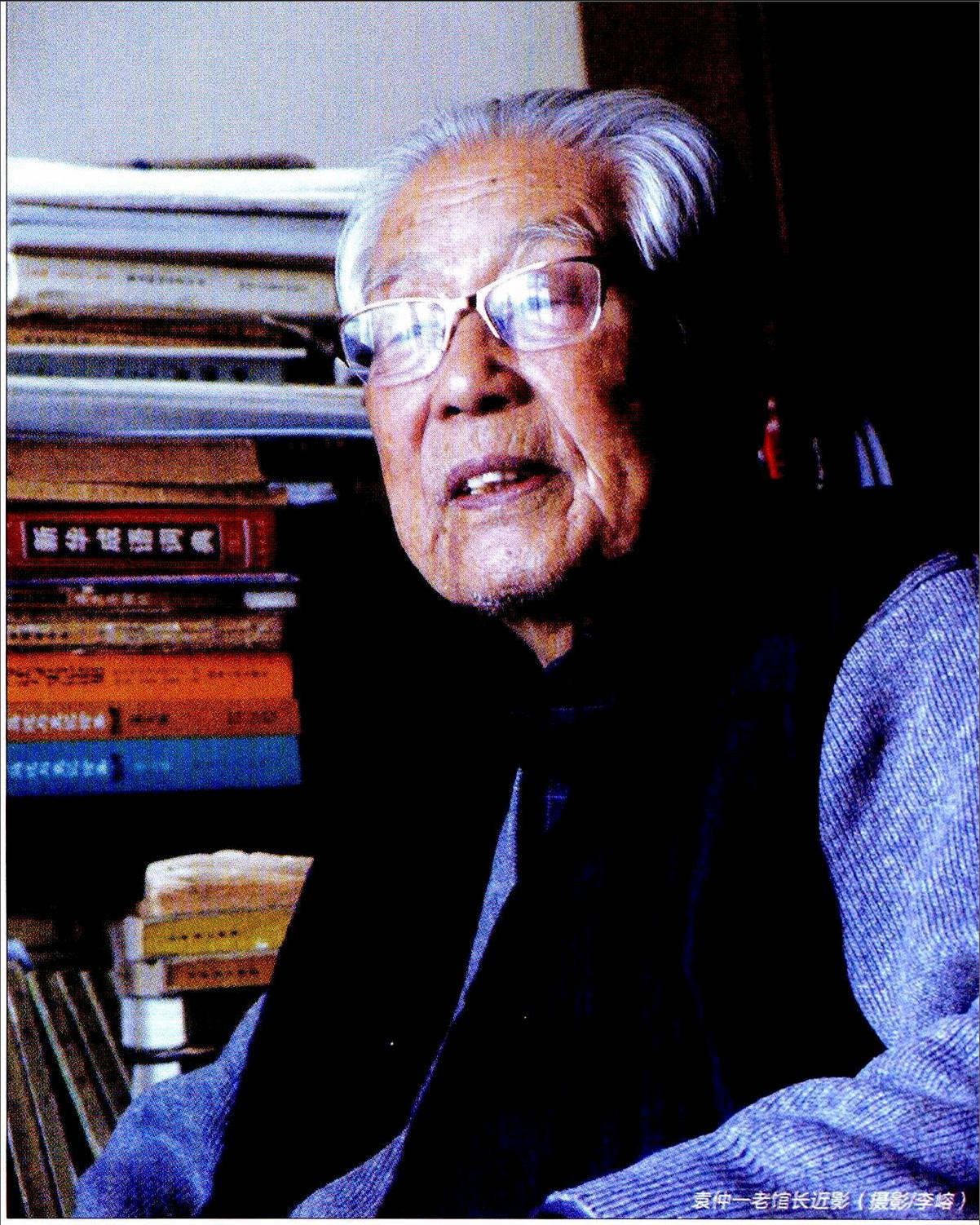

袁仲一与秦俑的半世奇缘

2014-10-11李峪

李峪

2014年3月5日,82岁的袁仲一坐在家中宽敞的客厅,提起40年前偶然和兵马俑结缘的考古岁月,如数家珍,侃侃而谈。常年在工地上的袁仲一,普通话里偶尔夹杂着南腔北调,几乎听不出家乡的口音了。

40年间,秦始皇兵马俑从不为人知到名扬天下,从默默无闻到享誉世界,仿佛切都顺理成章。然而,秦俑考古那段漫长的艰苦岁月,却鲜为人知。这俑坑怎么没有边儿?

1974年7月15日,42岁的袁仲一和另外两名考古队同事坐着解放牌大卡车,来到临潼骊山脚下的西杨村。他当时并没有想到,自己的后半生会从此和这里刚刚发现的陶俑紧密相连,成为这一千古之谜的解谜者之一。

袁仲一当时的工作单位是陕西省考古所,来临潼之前,他正在三原县挖掘唐太宗的叔叔李寿的墓。李寿的棺材上有门,门上有锁,这在全国是惟一的。袁仲一正沉浸在这一发现带给他的兴奋之中。

“临潼发现有(陶俑)碎片,估计一周就挖完了,你们去,挖完后写个报告,报到文物局。”这是袁仲一去临潼前接到的领导指示。

进驻西杨村这支考古发掘队最初只有4名队员:袁仲一、屈鸿军、崔汉林以及临潼博物馆的赵康民,袁仲一担任领队。当晚,在西杨村队长杨培彦的安排下,他们在生产队仓库院内的一棵大槐树下支起临时行军床,挂上蚊帐。大家都以为这是一场速战速决的“战役”,并未做长久留下的打算。

第二天考察现场,做一些文字记录,在农民挖出陶俑的井口基础上做了些清理,就开始对俑坑范围进行勘测。

“考古有一套规程,首先要找它的边,弄清楚范围。”没想到,坑越挖越大,不断有陶俑出现。十几米见方挖下去,还是没看见边。“大家都很纳闷,这俑坑怎么没有边儿?我记得南北扩了14米宽,东西扩了8米宽,挖了以后还没边,于是开始钻探。”

俑坑的规模超出了所有人的预想,计划一周就结束的勘测工作被无限延期。很快,袁仲一感到人力不足,又先后从陕西省博物馆、文管会要来了程学华、王玉清、杭德洲等考古队员。

在钻探过程中,下和村村民和万春给考古队员讲了个故事:他10岁左右时,父亲在地里挖井,也挖到过陶俑。那俑贴着井壁,父亲当时没管它,继续把井打成。一开始井水充盈,几天后开始慢慢干枯。父亲觉得很怪,心想是不是怪物把水喝了?便将那俑挖出,吊在树上打碎。

按照和万春的指引,袁仲一和程学华找到那棵沙果树。探铲打下去,打到4米多一点,发现陶俑碎片。“他父亲当时打井的地方,是一号兵马俑坑的西端。靠近西边,还没到边。这个地方距离我们当时试挖掘地150米之远。”袁仲一回忆道。

这个坑会这么大吗?是一个坑还是几个坑?考古队员简直不敢相信。他们从正在发掘的部分开始钻探,利用密孔探查,每孔间隔从5米缩小到2米。最终探明的俑坑规模惊人:东西长230米,南北宽62米,深约5米,总面积14260平方米,是一个地下坑道式建筑。根据已出土的陶俑、陶马的排列密度推算,坑内约有兵马俑6000件。

考古队将这个俑坑命名为一号兵马俑坑。

1976年2月,考古队在一号坑的北侧20米和25米处分别又发现了两处兵马俑坑。按照发现时间先后,分别命名为二号兵马俑坑和三号兵马俑坑。至此,总面积达22780平方米的三处兵马俑坑全都展现在了世人面前,坑内置放与真人、真马一般大小的陶俑、陶马共达8000余件。

面对如此庞大的地下军团,袁仲一至今回想起来仍难掩激动之情:“真没想到越挖越多,不仅引起世界轰动,而且成为20世纪考古史上最伟大的发现之一。我这一生干不完,是几代人才可能完成的事业。”

“石滩洋”上的挖土岁月

俑坑所在地紧靠骊山,过去是一片荒野,当地人称为“石滩洋”,夜里常有野狼出没。为了让考古队员提高警惕,当地村民时常给他们讲:谁家的羊被狼叼走了,谁家的猪娃子被狼吃了,谁家的娃娃又不见了。考古队员听了都非常害怕,怎么办呢?

听说狼害怕白色圆圈,考古队员就用白石灰在帆布篷的周围画上一个个圆圈。袁仲一还给队员规定:晚上上厕所要结伴而行,或者手里拿根木棒。

一开始,他们在西杨村和下和村的农户家吃派饭,一家一天,每天给农民交一斤粮票和三毛钱。随着陶俑、陶马的大批出土,袁仲一意识到发掘工作非短期内可以完成,住树下、吃派饭并非长久之计。

他们借了村民放棺材和杂物的两间土屋,在那里一住就是6年。土屋里没有家具,没有桌椅,地上铺的芦席既当书桌,又当饭桌。白天挖土的劳动强度比农民还大,累极了就往地上一躺,扣顶破草帽遮太阳。晚上还要在幽暗的烛光下整理出土文物,撰写发掘报告。

“考古工作是一个跟地质队一样艰苦的工作。有时候我们也自嘲,考古考古,整天挖土。”提起那段挖土的岁月,袁仲一一脸自豪:“那时我们都练了一身好本领,几米深的土,在下面一翻就上去了。”

让袁仲一最苦恼的一件事情,就是老鼠太多,它们肆无忌惮地啃咬箱笼、衣物、书籍,对包裹文物的麻纸和考古队员点灯熬油、通宵达旦写出来的文稿也照食不误。队员们常常半夜爬起来,点烛捕鼠。

冬天,考古队员在土屋中间砌了个炉子烧烟煤,既可以围炉取暖,也可以自己做饭。但是,食油紧缺,没有油,怎么炒菜呢?

有考古队员就想方设法托人从临潼县肉联厂走后门买到一个猪头,把猪毛一拔,切碎放进锅里煮成肉哨子,每次烧菜的时候放一点,这样做出来的菜总算沾点油味。

这盆肉哨子太珍贵了,考古队员们害怕被猫和老鼠偷吃,将其放进一只木箱。这只木箱是袁仲一和屈鸿军共用的,过去存放衣物时放过很多卫生球。“结果卫生球的味道全串到肉里,吃起来简直咬牙切齿,又不舍得倒掉。于是,每次做饭和炒菜时只好少放一点。”

回首往事,袁仲一不止一次畅怀大笑。

考古队的杜葆仁肠胃不好,每次端起饭碗就发愁,硬往下咽。后来杜葆仁调离兵马俑的考古工地,每逢与袁仲一碰面,他都会开玩笑说:“老袁,你知道我怎么走的?就是你那个肉哨子把我熏跑的。”

直到今天,那段围炉取暖做饭的生活仍然历历在目,令袁伸一难以忘怀。那时,绝世遗迹、遗物不断出土,捷报频传,也是他们最开心的一段日子。

失而复得的“乐府钟”

“每次发现东西都高兴得不得了。”袁仲一笑着说。

上世纪60年代,秦陵周围的村庄因兴修农田水利,大规模平整土地,对遗址造成了一定程度的破坏。考古队进驻后,发现田间、路边、村头,到处堆积着砖瓦残片,和乱石混在一起,成了无用的“垃圾”。

在西杨村一条土路旁的乱石堆中,袁仲一捡回了两担笼珍贵的陶俑残片;在西杨村粮食仓房内,他曾发现50多块俑坑铺地砖:在一户农家厕所的墙头,他找回陶俑的一条胳膊……就连袁仲一的夫人、女儿节假日来工地看他,也被他带动起来,一家三口兴致勃勃地到野外捡陶片,成了他们共度节假日的独特方式。

考古队刚进驻的时候,西杨村村民曾抱怨占了他们的庄稼地,为此还起过争端。他们说,“老袁,你给我们把瘟神带来了。”后来相处久了,考古队员和当地农民建立了深厚的感情。

挖掘现场雇了不少农民挖土、运土。他们给农民上课,指导他们如何发掘。还挑选一批高中毕业的回乡知青,培养他们成为技工。

西杨村有个叫金柱子的农民,40多岁,却还是家徒四壁,孤身一人。每年结柿子的时候,他总要怀藏一些柿子,跑到考古工地,远远望见袁仲一就喊,“袁哥,你过来歇歇。”然后偷偷把柿子递给袁仲一,唯恐别人把柿子抢去似的。

在考古队的影响下,一些热心肠的农民成为民间文物保护者。袁仲一每次到郑庄,哑巴朋友郑二娃就热情地迎上去,嘴里咿咿呀呀,把他往屋里拽,拿出铁錾、石夯等文物交给他。二娃的家人告诉袁仲一,只要谁家在地里挖土,他就会跑去盯着,看到文物就立即捡回来,有时还硬从人家手里抢回来藏在家里,等着考古队的同志来取。

个偶然的机会,袁仲一如获至宝,异常兴奋。1976年春节,考古队员们都回家过年了,袁仲一独自留守在考古工地。大年初二,他和往常样在秦陵周边转来转去,傍晚,他走到秦陵西北角的一片野地上,农民挖土留下一个断岩引起了他的注意。他朝断岩走去,远远就看到土层中一个隐隐发亮的绿色斑点,他不由得兴奋起来。他用随身携带的小手铲小心翼翼地把周边的黄土剥离,一阵拨弄之后,一口精致的编钟出现了。

这个意外的收获,让袁仲一欣喜若狂。经音乐家吕骥先生鉴定,此钟属宫调,因其钮上刻“乐府”二字,故名“乐府钟”。“乐府”二字的出现,证明了至少在秦代就已经设置了乐府这机构。

乐府钟被发现后,一直放在考古队。1982年冬天,时任陕西省省长余明涛在考古队看到这件宝贝,临走时郑重地说:“这样珍贵的文物,怎么能放在队里呢?赶快放到博物馆的保险柜里去!”于是,乐府钟被送到西安碑林博物馆,放进保险柜中。哪料想,1986年11月10日清晨,乐府钟被盗。

公安部门经过十多年的侦破,终于在1998年找到“乐府钟”的下落。原来,“乐府钟”被盗后流落到境外,经过多次易手,最后被香港一位收藏家花重金购回。

当袁仲

在香港看到“乐府钟”时,它已不是原来的模样。可能是窃贼怕被认出来,将“乐府钟”上的“乐府”二字磋磨掉了。“这个小偷简直是个外行,最宝贵的就是‘乐府两个字。”袁仲一至今提起仍心痛不已。一个考古团队的传奇

随着越来越多的陶俑、陶马破土而出,考古队的焦虑和困惑也随之而来。

那时候,考古队常常会因天气变化而担惊受怕。“骊山戴帽,长工睡觉”,这是关中地区流行的一句谚语。考古队员们也一个个患上“恐雨症”,担心雨水流入试掘方内,淋坏了刚出土的陶俑、陶马。所以,早晚收听天气预报,密切关注南边骊山上云层的变化,成为他们共同的习惯。

冬天,“恐雨症”又变成“恐寒症”。他们跑到长安县、户县一带收购稻草帘子,用架子车一趟又一趟地运回,为兵马俑覆盖防寒。

1975年8月,国务院作出关于建立秦始皇兵马俑博物馆的重要决定。消息传到考古队,大家激动的心情溢于言表——兵马俑终于要有自己的家了。

发掘工作全面展开后,考古队增添了考古、保护、照相、修复等各方面新生力量,10多个修复组对兵马俑进行大规模修复。

最令考古队员们头疼的是铜车马的清理和修复。1980年出土两乘大型彩绘铜车马,发掘修复过程整整持续了17年,包括前期的田野发掘,8年清理修复,以及后期资料整理、编写发掘报告。

“铜车马发掘出来的时候,破的很碎,拼接非常非常麻烦。”袁仲一告诉记者,每辆车都由数千个零部件组装而成,其结构复杂的程度一般人难以想象。考古队员要分析研究铜车马各零件、各碎片之间的关系,尤其是各种链条的系结关系。每根链条都是由数十件乃至一两百件细小的零件组成,出土时已经散落地面,令人无从下手清理。为了确定一个零件的位置而耗费几天乃至几十天的时间,都是常有的事。“铜车马的制作工艺就是在漫长的清理修复过程中间研究出来的,一修复就看不到了。”袁仲一说。

这17年的光阴,也是秦俑考古的一个缩影。袁仲一在《秦兵马俑》一书中写道:“当时发现铜车马时,大家还是40多岁的壮年,此时已年逾花甲。把最美好的时光用在铜车马的勘探、田野发掘和室内的清理工作上,是件有意义且令人怀念的事。”

“我不是当官的料”

1988年,省上领导给袁仲一做了10个月的工作后,把秦俑博物馆馆长之位硬是“压”给了他。

袁仲一自称,“我不是当官的料”。他曾对领导直言不讳:“你让我当馆长是用我的短处,我的长处是看书,挖兵马俑。”

尽管如此,袁伸一在馆长这个位子上,一干就是10年。在他的任期内,秦俑博物馆迅速壮大起来。

袁仲一十分重视对年轻人的培养。“比如刚出来的大学生,跟小牛犊一样,还没上套,你要带他上套呢,慢慢指导他。他写的文章哪怕巴掌大,你帮他改一改发表了,他自信心就树立起来了。

他对讲解员要求很高,提倡要做“专家式的讲解员”。要求讲解员一年至少拿出一到两篇文章。“你的专业知识丰富以后,还要充分理解,理解深入了,讲解才能感染别人。”他亲自给讲解员上课、帮他们修改讲解词,培养了一批优秀的讲解员。

当了10年馆长,袁仲一并没有耽误自己的“正经事儿”——学术研究。每次外出开一次会,他就会心疼地计算耽误了多少时间。“白天是公家的,晚上才是自己的。”他喜欢开夜车,

年三百六十五天,夜夜埋头在资料堆里。

大量的接待工作中,他印象最深的是第

位参观秦始皇兵马俑的时任新加坡总理李光耀。1976年,李光耀来参观兵马俑时,秦俑馆的建馆工程正处于紧张时期,原来试掘的兵马俑已经回填。李光耀说:“就是一把土我也要来看看。”为了满足他的愿望,考古人员将一号坑前端的陶俑重新清理了出来。

5月14日下午,李光耀兴致勃勃地在试掘土坑边仔细观看了40多分钟。“他的汉语非常好,普通话讲得非常标准,看得激动不已,最后干脆不要翻译了,直接用汉语向我提司。我讲解后,他讲给他的部长、他的夫人和女儿。最后他说了一句:‘这是世界的奇迹、民族的骄傲。”

1994年,在发掘二号坑期间,一个酝酿多时的大胆设想变成现实:二号兵马俑坑考古发掘现场正式对外开放。用袁仲一的话说,这是一次众目睽睽之下的发掘。

“因为把二号坑的整个军阵全部清出地面,起码需要五到七年的时间。这样做的好处是游客既可以参观到二号坑局部的风采,又可以亲眼看到二号坑的挖掘工作。”

这一举描,使游客的好奇心理得到了极大的满足,对考古工作也提出了更高的要求。让袁仲一感到欣慰的是,二号坑的发掘成果得到了世人的肯定。国务委员李铁映两次来到工地,还在一位考古队员的发掘日记上留下了“无名英雄”四个字。1999年,二号俑坑的发掘被评为全国优秀田野考古一等奖。

1998年,袁仲一退居二线。直到今天,他依然是秦俑博物馆的名誉馆长。相伴秦俑痴迷一生

“考古不是光挖土的,要捕捉它的文化信息,挖掘它的文化内涵。”在袁仲一看来,兵马俑里的每个细节和遗存都是宝库,蕴涵着丰富的信息量。

袁仲一是江苏徐州铜山县人。母亲从小告诉他,“冻死迎风站,饿死装睡着”,教育他在困扼中要有志气和尊严。也许正是骨子里的刚强与执着,将他带入秦俑考古的伟大发现中。

1964年,在上海华东师大中国古代史专业读完研究生的袁仲一响应国家号召,踏上了开往西北的列车。他的老师、中国古代史专家束世徵给他的临别赠言是:做学问,要学八路军,不要学李司王,要建立自己的根据地。

袁仲一被分配到陕西省考古研究所,从事考古发掘与历史研究工作。10年后,秦俑的发掘,让他找到了自己的根据地。

“秦朝的军队是个什么样?秦朝的兵器是什么样7是谁制造出不朽的兵马俑奇迹呢?”40年来,袁仲一痴迷于兵马俑和秦文化的研究,往往是一个谜团解开,另一个谜团又等着他寻找答案。

在陶俑身上,一些不被人注意到的地方,包括肘部、腋下、臀部等部位,袁仲一和考古人员发现了许多刻画或戳印的文字。

第个被发现的文字是“胥”字,接着是“宫疆”。“胥”是啥意思?“宫彊”是啥意思?一开始谁都不理解。有人猜想,“宫彊”是不是代表什么军队?“胥”是不是奴隶的意思?

随着出土的陶文越来越多,袁仲一突然联想到在秦始皇陵的砖上见过同样的文字,心中豁然开朗:“哦,是工匠名!”

“秦始皇时代有一个生产责任制叫‘物勒工名,以考其诚,你做的东西要把自己的名字刻上,如果做的不好,还要追查你的责任。”袁仲一解释道。

后来,在发掘和修复的过程中,他就注意收集这些陶文,总共发现了87个陶工的名字。经过研究,袁仲一发现陶文中的“宫”字,实际上是“宫司空”的省文,而“宫司空”原是秦代烧造砖瓦的官署机构的名称。“右亥”中的“右”字,则是秦代负责土木工程的官署“右司空”的省文。而陶文中的“系”、“得”、“臧”、“亥”等则是陶工的名字。

他曾花3个月时间,跟兵马俑一个个相面,对每一个陶俑的五官、发型、胡须、肌肉的变化,铠甲上的铠片的大小,叠加的方向,都做了细致的观察。

如今,一闭上眼睛,他就知道哪个陶俑在哪个位置,即便陶俑身上没有陶工的名字,他也能一眼辨认出制作者是谁,是宫廷工匠做的,还是地方工匠做的,甚至能揣摩出每个陶俑的性格特征。

有人问:你跟兵马俑是个什么关系?他说:他们像我的士兵一样,我是连长。

其实,与秦俑亲密接触那么多年,袁仲也承受过很多非议。他习惯了时时小心谨慎,“几十年没轻松过。”

1984年,《大自然探索》杂志第3期发表了陈景元《秦俑新探》一文,提出了一个惊世骇俗的观点:兵马俑坑的主人不是秦始皇,而是宣太后。这结论在社会上引起强烈反响,许多报刊纷纷转载。有人说,袁仲一的学术权威受到挑战。

“兵马俑坑是秦始皇陵的陪葬坑。”也许只有袁仲一能够切身体会,这一结论凝聚了多少心血和汗水。在发掘之初,他曾提出18个研究课题供考古队研究,“俑坑的主人是谁”就是其中之一。面对学术上的分歧和挑战,袁仲一贯的态度是:学术不怕讨论,学术上的碰撞会擦出思想的火花,如果没有不同意见,未必是一件好事。1990年,他和同事张占民编辑的《秦俑研究文集》中,就收录了陈景元的《秦俑新探》一文。

“考古就是这样,一个问题一个问题提出来,只有提出问题才能解决问题,学术才能进步。你提出问题不定能解决,但它促使你想办法去解决,有的能解决,有的可能一辈子解决不了。

如今,袁仲虽然已年过八旬,却仍然坚持每天阅读,这是他长期养成的习惯。书房外的阳台上,一盆养了十几年的龟背竹,愣是从阳台这头伸展到那头,倔强地生长着。

这位最熟悉兵马俑的老人,也时常会回到秦俑馆去看看。有人认出了他,便说:“嗯,就是这老头挖的!”