从存在主义视角看电影中的暴力观

2014-09-29陈敏敏江西师范大学音乐学院硕士生

□文/陈敏敏,江西师范大学音乐学院硕士生

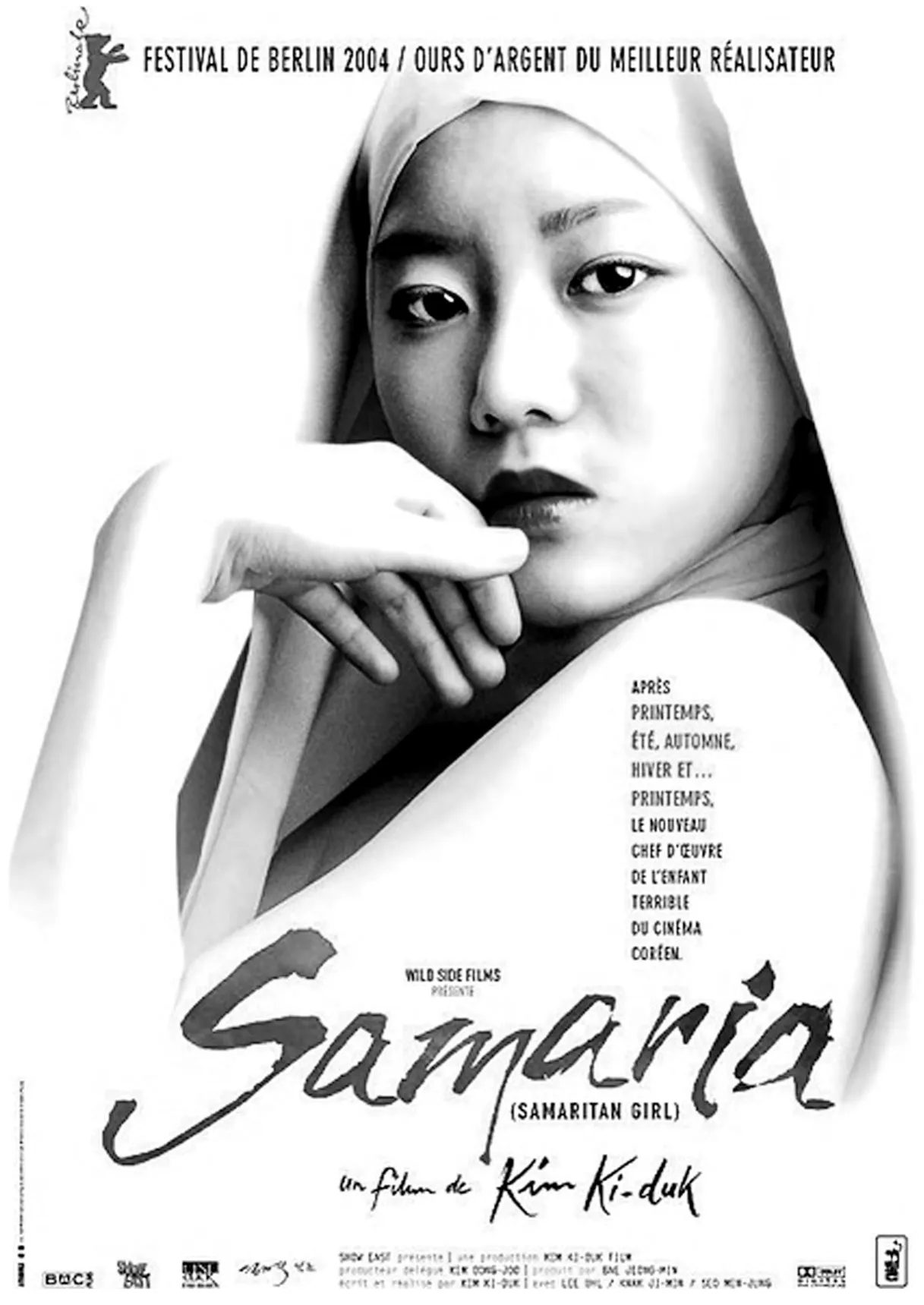

电影《圣玛利亚女孩》海报

1992年在圣丹斯电影节上,一部名为《Reservoir Dogs》的影片吸引了众多电影人的评论,这部影片是导演昆汀·塔伦蒂诺的处女作,从他的这部早期作品中,我们已经不难看出昆汀独特的黑色元素的电影风格。影片吸引我们的有其流畅的场面调度、调侃的多人对话、丰富的人物关系构建、以及复杂的叙事结构,当然,还有它的重要属性——暴力的诉求。如今,当代影视作品中暴力一词越来越多的呈现在传统的现代美学形式之中,对其美学定义的探究也在不断的深入,而与此同时由于商业因素与消费因素等的介入与裹挟,其中的美学精神已很难完美存现和表达,而呈现更多的却是无尽的狂躁、野蛮与裸露。

一、自我意识——暴力的侵蚀

在当代电影的发展浪潮中我们越来越多的接收到暴力观的侵袭,“暴力”在《现代汉语词典》中的解释是:意指侵犯他人人身、财产等权利的强暴行为。可以看出暴力包含的元素可以是残忍、血腥、非人道等。从人类的生理层次上说 ,暴力行为是先天性的。西方现代行为学创始人康拉德·洛伦茨在《论侵犯性》一书中谈到:人的好斗性是一种真正的无意识的本能。这种好斗性即侵犯性 ,有其自身的释放机制,同性欲和人类其他本能一样,会引起特殊的、极其强烈的快感。”[1]弗洛伊德也从精神分析学的角度解释了人对暴力热衷的原因。在《文明及其缺撼》一书中,弗洛伊德说道:“在所有这些后面的那一点真理——人们是如此急于否定它——即人类并非是温和友善的盼望着爱的生物,并且在受到攻击时只是简单地保护自己,但是大量存在的侵犯性不得不被认为是本能天性的一部分。”[2]从弗洛伊德的角度上说,人对暴力具有一定的热衷性,它源于人的原始欲望,因此潜在的心理指导行为性的暴力产生。而无论从生理还是精神分析层面来讲,暴力都是对自我意识的一种辨析,也就是说我们的暴力意识以主体为起始点,以他者为出口点,它的存在是先于我们意识自身的。

自电影诞生之初,暴力意识就初步显影在作品之中,1903年的鲍特导演的《火车大劫案》,这部在新泽西拍摄的西部片,充满动作、暴力、幽默及特效。本片在全美和全世界都大受欢迎,也成就了“五分钱戏院”的热潮。也正是因为人们对于暴力场面这个无意识的体验首次在银幕上得到间接的宣泄,以至于对当时“暴力银幕”的宣泄产生了一种迷恋。1913年在格里菲斯导演的《慈母心》中,女人的孩子因为丈夫的疏于照顾而去世,她独自在花园精神错乱地走动。突然捡起一只枯枝,向四周疯狂挥打。这样一系列的爆发性蛮狠动作,透露出她被压抑的情感,心理的打击促使她用最原始的暴力意识去摧毁四周青绿的生命以至从中获得自我意识的缓解和填充。从格里菲斯的这部作品中不难看出人的非理性暴力意识发源于自身,这种积压性的暴力意识的产生是因为“他人意识”的存在,我感觉到了“他人”,然后反思到“自己”,而在这种反思中更加夸张的隐射和补充了自身的苍凉与空洞,这里的“他人”可以是人,也可以是物体、社会、乃至宇宙。

所以,每当遇到刺激时,我们往往首先都是在“个人意识”的对象里建立起一个虚拟的他者,并以那个他者反观我们自身,这样原始的暴力意识也就自然而然的产生了,它是一种弥补的方式,也是一种牵制自身精神沦陷的方式,因为自我意识得不到弥补,后期的暴力性冲突则会以井喷的方式显现,无论是电影中还是正在观看电影的观众都需要这样的意识牵制和弥补。我们与外界事物交遇时的存在方式,会有各种刺激和连带牵引出我们自身的最原始的暴力意识喷发,这样的现象在早期的西部片、警匪片、恐怖片等电影中都能本色和真实的体现。

二、你我共存——暴力的哲辩性

萨特曾说过:“人与人的主体共在,容易走向两种极端:一个极端是自己任别人摆布,还有一个极端是自己任意摆布别人。”[3]也就是:他人即地狱。六七十年的世界电影,没有了二战痛彻心肺的悲痛,也没有社会慌乱时阴霾笼罩的惶恐,但这却是一个悲观的年代,嘲讽和恐慌弥漫四周,社会的感染、人权的冲突等撕裂了众人的思绪。因而在这个时期,电影进入了一个探讨关乎于人与人、人与社会的共在与共存的暴力观哲理视界。

改编自小说大师安东尼·伯吉斯的小说《发条橙》是著名导演库布里克最暴力的作品,充满暴力倾向的少年阿历克斯邪恶冷酷又迷人,影片风格在构建视觉上采用随性的纪录片式,从他的作品中可以深刻的看到对于自我生存现状的悲观倾向以及传统价值的失望。他的作品人物多半表现无理性,懦弱,自私自利,腐败野蛮,充斥着破碎的暴力观意识,而这样的非理性行为则是在社会的刺激中的一种自我反射而导致在人与外界交往的矛盾之中走向摆布与被摆布的两个极端,这也正好印证了库布里克所说:“他的电影只对人的残暴本质感兴趣,因为那才是人的真实形象。”[4]导演马丁·斯科塞斯的作品《穷街陋巷》也是一部充满暴力性的作品,反映的是作者小时候周遭的生活环境。他的角色努力想挣脱狭窄生活的环境,一切只能用暴力解决,因为没有别的出路。其它作品中一贯是局外人,为了被认可而奋斗,如《出租车司机》、《纽约,纽约》、《好家伙》等等。影片粗犷风格与角色生活之粗砺相互呼应,人物所显现出来的那一丝人性闪光之处,则是对自我人生与价值的一种最好的原始救赎。这些影片无不反映了人与人、人与社会相处艰难的人生苦恼——自己要么把别人当客体,要么自己变为别人的客体,一旦这样的角色不能够很好的实现,唯一能做的就是采取最自我的方式——暴力解决。当然这种与他人或社会共存时不可避免的矛盾冲突,不仅仅是你死我活的硬暴力决斗,还有情感上的软暴力,外部矛盾是暴力,情感冲突也是暴力。这种认识到需采取暴力才能解决的矛盾方式也被萨特称为“为他之在”。首先,他人的注视作为我的对象性的必要条件,摧毁了一切为我的对象性。他人的注视通过世界达于我,不仅改造了我的本身而且完全改变了世界。我在一个被注视的世界中被注视。

因为此时银幕上展现的暴力方式不仅仅是本体纯粹意识的凸显,而更多的是上升到主体与客体之间的相互冲突层面和解决层面之上,往往观众在观看的同时也会恰当的隐射出自身的暴力冲突意识而产生同情或理解或不安。

三、自在与自为——暴力的美学精神

电影是一门独特的艺术,它不同于其它传统艺术的最大差别就在于它对于现实的揭示和记录。因此,当人们将电影中暴力的思辨性不断向前探究的过程中,其美学层面的意义也逐渐清晰,在当代世界电影中,尤其在推崇人文哲理、注重宗教与自我救赎的亚洲电影作品里更为突出和深刻。

暴力与色情是人们评价韩国导演金基德影片时用得最多的两个词汇,他的作品中男性大多数为暴力的化身,而女性的身份多为妓女或类似妓女般出卖肉身,影像风格血腥而又暴力。金基德将爱与痛作为创作的精神内核,作品《圣玛利亚女孩》摘取了54届柏林电影节最佳导演银熊奖,影片讲述了一个女孩在父亲的帮助下找回自我、走向自我成熟的故事。片中父亲为了不让女儿在受任何身心的伤害,私下逐个痛打跟其女儿上过床的男子,以此来阻止女儿的行为,并代替法律和道德来对他们进行审判和惩罚。血腥、暴力一直是金基德钟情的题材,他总是将镜头推向和对准人类原欲的最深层。更为重要的是,在影片暴力的厮杀的背后,更多的是探讨宗教性爱救赎与传统道德观念的矛盾以及人性中的原罪与救赎等的问题。这也是萨特所说的自为存在,时间、空间和因果性、规定性、个体性、结构性,都是人在与世界接触时主动存在的产物,是人的存在状态的反映,而万物有两种存在——自在存在与自为存在。自在存在是独立于人的意识之外的存在,它是混沌的,静止的,不可描述的,无任何因果性、规定性的未知实体;而“自为存在”则是按自身的意愿否定、分辨、分离,把无限充实并静止不动的“自在存在”部分虚空掉,使之成为有差别、相互分离,因而相互联系,可以运动的各种事物。就金基德影片中的主人公的暴力观,大都是将自身的自在存在潜移默化中向自为存在的世界转变中逐渐清晰的认识自己了解自己,因此痛苦与救赎的旅程也就艰难的开始着。朴赞郁导演的《我要复仇》、《老男孩》、《亲切的金子》三部影片则是对人性恶与暴的集中表现。人性的恶是人的潜在心理所决定的,人的本性从善到恶的转变过程,也是内在心理动机的转变,这就是所谓的自在存在到自为存在的转化,也就是意识的本能转化。无论是金基德作品《圣玛利亚女孩》中的倚隽、《漂流欲室》中的女店主,还是朴赞郁作品《我要复仇》中的Kyu,仰或是《老男孩》中的吴大秀,这些人物原本的生活是简单的,看似静止的,却又不时的被身边的世界给打碎,他们的意识也开始涂抹上了纯粹的以暴制暴的恶性,这是一种看似合理的细腻转化的过程。那些被意识显现出来的暴戾,并不是原本就在“自在存在”中的,而是意识在对“自在存在”中的虚无所做的事实筛选。

我们来到这个世上本身虚无的主体,而在与社会生存的道路上不得不对大千世界下意识地主动塑造,使之清晰明了,因此这些影片中人物的自我塑造本是自身存在的一种不得已方式。其实,这些作品中的人物在这样一个压迫式的转换中在某种意义上说是对自身既定存在状态的一个改造过程,只是改造的过程是以暴力的方式去化解而已罢了。

结语

暴力作为一个社会问题、一个哲学问题一直受到人们的关注,它在世界百年电影长廊中占有举重若轻的地位。如今我们已经进入一个图解的时代,相对于文字,影像的功能更能够准确直观的传达当代人的思想和理念。对于暴力观的美学研究,电影艺术做出了极大的贡献。当今世界充斥着大量的暴力元素,而作为人的自我意识之本能,我们不能一味的回避其暴力性,也不能一味的推崇暴力,而是应该在两者之间做出我们正确的价值判断和人性引导。纵观电影的历史,我们不难发现电影在图解和构建暴力这一原始元素时它所追从的路径基本是:本我——我与他人——自我,这样一个过程的演变和转化,也就是将暴力拆解以及将其与美学精神组合的过程中。我们要始终明白,暴力在美学精神层面上的体现不是肢体上的血腥残暴,而更多的是情感与信念相背时的意识冲突,它凸显的是人性的善恶挣扎和深刻的省思这一主题。如萨特说的:“世界从本质上来说,是我的世界。没有世界,就没有自我性,就没有人;没有自我性,就没有人,就没有世界。”暴力观的美学性建构又何尝不是这样的呢!

[1](奥)康拉德·洛伦茨.On Gression[M].纽约,1963:127.

[2](奥)弗洛伊德.文明及其缺撼[M].傅雅芳等,译.合肥:安徽文艺出版社,1987:131.

[3]张会军,黄欣.崛起的力量:韩国电影研究[M].北京:中国电影出版社,2008.

[4]陈晓云.电影理论基础[M].北京:中国电影出版社,2009:83.