辽宁创新驱动发展的制度保障研究

2014-09-26李丹

李 丹

(东北大学 文法学院,辽宁 沈阳 110819)

创新驱动发展是指通过自主创新,充分发挥知识和技术对经济社会发展的支撑和引领作用,大幅度提高科技进步对经济增长的贡献率,实现经济社会的全面发展和综合国力的不断提升[1]。创新驱动最早由著名管理学家迈克尔·波特提出,他以钻石理论为研究工具,从竞争现象中分析经济的发展过程,提出国家经济发展的四个阶段:生产要素驱动(factor-driven)阶段、投资驱动(investment-driven)阶段、创新驱动(innovationdriven)阶段和财富驱动(wealth-driven)阶段。他认为,在创新驱动阶段,知识和技术的创新可以改造物质资本、提高劳动者素质并实现科学管理[2]89。

2012年7月,党中央、国务院召开全国科技创新大会提出了创新驱动发展战略,并将这一战略写入党的十八大报告,为我国经济发展更多依靠创新驱动指明了方向。此后,许多省市制定并开始实施创新驱动发展政策。辽宁作为东北老工业基地,要素驱动、投资驱动等传统发展模式影响较深。中国科技发展战略研究小组发布的《中国区域创新能力报告2012》,根据接受高等教育人口比重、人均GDP、产业结构以及研发强度等指标测算,认为辽宁与山东、湖北、福建、四川等5个地区正处于由投资驱动向创新驱动过渡阶段[3]。在这一背景下,研究探讨辽宁如何突破制度瓶颈,实现创新驱动发展,具有重要的现实意义。

一、辽宁创新驱动发展制度保障的必要性分析

1.思想观念的非直接现实性要求制度保障创新驱动发展

创新驱动发展对实现经济社会全面、协调、可持续发展具有全局性、指导性和战略性意义,但创新驱动发展作为一种思想观念和发展理念,只有变成现实,才能对实际发生作用。创新驱动发展转变为现实的最重要的途径就是转化为制度。制度既是思想观念的现实化、具体化,又是思想观念得以实现和贯彻落实的重要保证。在实现创新驱动发展的过程中,一方面需要通过制度体现创新驱动发展的基本理念,如发展目标、发展战略、发展道路选择等;另一方面,需要通过制度保证创新驱动发展的贯彻落实。制度既是思想观念的体现,又是思想观念转变为现实的重要社会条件和保证。制度通过规定社会的经济、政治、文化关系或规范制约人的行为活动,促进和保证通过创新实现全面发展理念的贯彻落实。从一定意义上说,创新驱动发展关键在落实,实现创新驱动发展关键在制度,只有通过一系列制度设计、制度安排和制度创新,才能真正实现创新驱动发展。

2.制度的刚性能够保障创新驱动发展

与思想观念相比,制度具有导向性、强制性、根本性、稳定性和可操作性等特点,这决定了制度在实现创新驱动发展的过程中具有不可替代的重要作用。制度的导向性可以引导人们的思想观念、行动与创新驱动发展的要求保持一致;制度的强制性通过“奖优罚劣”机制的作用约束人们的社会活动;制度的根本性有助于解决实现创新驱动发展过程中出现的深层次的,具有全局性、根本性和长远性的问题;制度的稳定性可以保证创新驱动发展的相关政策的严肃性与连续性;制度的可操作性可以保证思想观念和原则规定切实可行并落到实处。因此,制度保障对于创新驱动发展具有根本性、全局性和长期性的影响,是推动经济社会发展的决定性力量。

二、辽宁创新驱动发展的主要障碍

当前,辽宁在经济社会发展过程中,特别是经济发展中还存在一些深层次的矛盾和问题,主要表现在宏观层面的经济发展水平有待进一步提高,中观层面的产业结构不合理,微观层面的企业自主创新能力不强等。

1.经济发展水平有待进一步提高

辽宁经济发展水平与发达省份相比还存在一定差距。首先,从人均生产总值来看,2012年辽宁省人均生产总值为56547元,虽居东北三省首位,但与天津(93110元)、北京(87091元)差距较大,与浙江(63266元)、江苏(68347元)等省份相比也存在一定差距。其次,从城乡居民收入来看,2012年辽宁省城镇居民人均可支配收入为23223元,在全国31个省(自治区、直辖市)中,位列上海、北京、浙江、广东、江苏、天津、福建、山东之后,排在第9位。2012年上海全年城市居民家庭人均可支配收入40188元,比上年增长10.9%,扣除价格因素后增长7.9%;上海农村居民家庭人均可支配收入17401元,增长11.2%,扣除物价因素后增长8.2%[4]。辽宁省与之相比,还存在较大差距。

2.产业结构不合理

辽宁是工业大省,但重工业比重较高,轻工业比重很低且不发达。重工业具有投资大、建设周期长、见效慢、产品利润率低等特点,在计划经济条件下,重工业直接服从于国家发展计划目标及长远利益要求,不需要通过市场竞争实现利润最大化,其产业优势依靠国家计划得以保持与发挥。但在市场经济条件下,重工业就远不如投资少、建设周期短、见效快、产品利润率高的轻工业能够尽快地适应市场竞争并最大程度地获取利润。此外,辽宁省高新技术产业和现代服务业对建设国家新型产业基地的支撑能力不足。2012年,全省规模以上工业企业高新技术产品增加值率为30.7%,与高新技术产品增加值率一般在50%以上有较大的差距。现代服务业如金融业占服务业比重为26%,低于江浙等沿海发达省份。

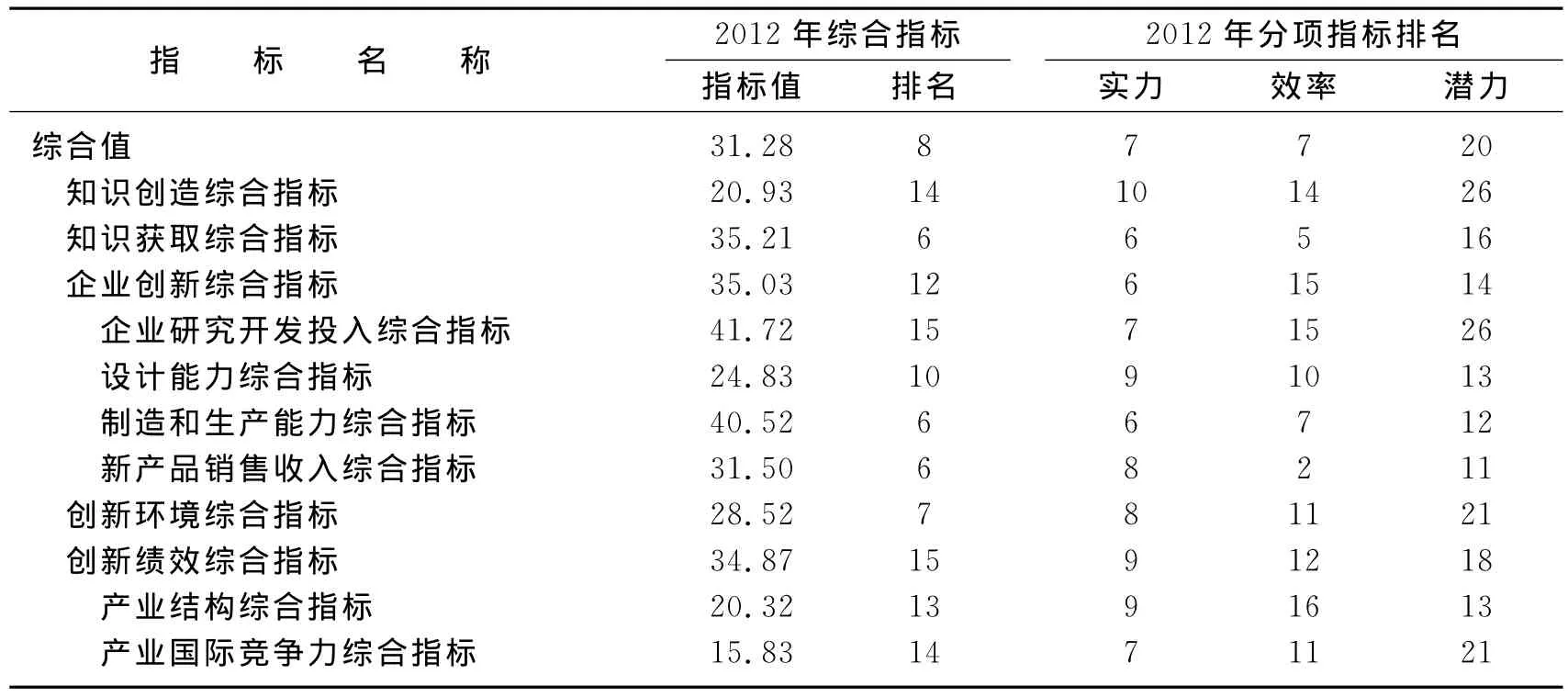

从表1来看,2012年辽宁省在产业结构综合指标、产业国际竞争力综合指标等方面的全国排名均不靠前。

表1 辽宁省创新能力综合指标

2011年,辽宁省高技术产业总产值为1884.5亿元,出口交货值为415.8亿元,虽位居东北三省之首,但与广东(23576.3亿元、14265.7亿元)、江苏(19487.8亿元、10936.9亿元)、上海(7021.4亿元、4918.8亿元)等省市相比还有较大差距[5]316。

3.企业自主创新能力不强

在世界企业中,75%的企业增长依靠科技创新。近年来,辽宁省企业自主创新能力不断增强,但总体上企业自主创新能力不强。辽宁省多数企业尚未形成较高水平的产品研发体系和自主开发能力,相当一部分企业仍处在“仿制式”“模拟式”生产模式中,尚未形成“引进—消化—吸收—再创新”的良性循环。许多制约产业升级的基础性和关键性共性技术没有取得实质性的突破。以装备制造业为例,当前辽宁省装备制造业的配套能力和系统集成能力不高,重大装备关键零部件仍需进口,没有具备系统设计、系统成套和工程总承包能力的大企业。2011年,全国开展R&D活动的企业占全部规模以上工业企业为11.5%,东部地区为13.3%,其中浙江省为23.1%,而辽宁省仅为3.9%。以沈阳市为例,2010年,沈阳市共登记科技成果182项,其中企业完成67项,约占36.8%[6],而同年,深圳市共登记228项科技成果,其中企业完成166项,约占72.8%[7]。从表1来看,2012年,反映企业创新能力的分项指标中,辽宁省企业的制造和生产能力名列前茅,但反映企业创新能力的核心指标,如企业研究开发投入、设计能力等则明显趋后。2011年,辽宁省规模以上工业企业R&D人员全时当量为47513人年,规模以上工业企业R&D经费为274.7亿元,规模以上工业企业R&D项目数为6799项,与广东(346260人年、899.4 亿 元、29243 项 )、江苏(287447人年、899.9 亿元、31933 项)、浙江(203904人年、479.9亿元、28672项)、山东(180832人年、743.1亿元、25193项)存在较大差距[5]319。

上述问题,归根结底是由于目前辽宁促进技术创新的制度环境还不完善,主要表现在制度的创新激励导向较弱。一方面,部分重要资源和要素的价格扭曲,未能反映资源的稀缺性和外部性,企业实施要素驱动发展的成本过低,导致低效产能与重复建设;另一方面,制度的投资激励导向明显。政府对于投资的偏好及相应的优惠政策,使企业倾向于从优惠政策中获利,创新的内在动力不足。此外,技术协同创新机制不健全、科技与教育、经济有效结合不足等也阻碍着辽宁实现创新驱动发展。

三、辽宁创新驱动发展制度保障的目标

面对上述障碍,辽宁必须从改善制度供给入手,通过完善制度体系,保障发展的价值观念从排斥技术创新转变到重视技术创新,保障主导生产要素从资本、资源、土地、廉价劳动力等升级到知识、专业人才和技术创新等,保障发展目标从片面的经济增长到全面的经济发展,保障技术创新的途径从盲目引进、交换到市场驱动下的自主创新,以实现创新驱动发展。

1.保障价值观念的转变

改革开放以来,我国的经济实现了快速的发展,但在发展模式上,以追求经济增长的速度与规模为主要目标,在政策层面上主要体现为GDP偏好、投资偏好、外资偏好和外贸偏好[8],这种传统的发展模式在特定的历史背景下具有必然性,也曾为中国经济实力和人民生活水平的迅速提高发挥过重要的作用,但是,这种发展模式以大量消耗资源、破坏生态环境为代价,更为重要的是,这种发展模式漠视甚至排斥技术创新,阻碍了技术创新的发展。因此,要实现创新驱动发展,在发展的价值观念上,首先要从漠视甚至排斥技术创新转变到积极推动技术创新,将技术创新视为经济发展最重要的驱动力量。

2.保障主导生产要素的升级

迈克尔·波特在《国家竞争优势》一书中明确指出,在国际竞争中,丰富的自然资源或廉价的成本因素会导致没有效率的资源配置。一个国家只有通过发展高级和专业的生产要素,如知识、人才、创新等,才能建立起产业强大而又持久的优势[2]167。第二次世界大战之后,由于将发达国家崛起的原因片面地解读为工业化的结果,将工业化简单地等同于制造业的现代化,以哈罗德—多马模型为代表的资本驱动型发展模式被包括中国在内的许多发展中国家采用。此外,受比较优势理论的影响,中国以廉价的劳动力参与世界分工,出口创汇迅速增加的同时,也使中国的许多产业始终处于简单加工这一产业链的低端环节,并导致了高度的对外技术依赖,无法在国际竞争中实现公平的博弈。因此,要实现创新驱动发展,必须要将传统经济发展模式下的主导生产要素(如资本、廉价劳动力、化石资源等),升级到高级生产要素和专业生产要素(如知识、专业人才和技术创新等)。

3.保障发展目标的优化

传统经济发展模式下,通过土地、资本等传统要素投入所追求的经济总量的增加只是经济的增长,而不是经济的全面发展。在辽宁同步推进工业化与信息化的过程中,当务之急是打破传统生产要素驱动经济增长的路径依赖,实现以科技创新为本质特征的经济发展,并把提升创新能力内化为辽宁经济发展的优先目标,这是实现创新驱动发展的关键问题。

4.保障技术创新途径的转变

改革开放以来,我国的许多产业领域实施了“以市场换技术”的策略,通过让渡部分国内市场而实现技术和人才溢出效应。这一策略在一部分产业领域取得了明显成效,但在更多的领域却导致大部分市场让渡出去了,但技术特别是核心技术却没有习得的尴尬结果。实践证明,真正的核心技术是买不来的,更是换不来的,有效的技术创新途径是市场需求的激励。恩格斯曾经指出,一个市场需求往往比十所大学更能拉动技术进步。市场需求不但可以有效地激励创新,更能积极地引导创新。因此,在创新驱动发展的新经济模式下,辽宁需要将技术创新的实现途径由“以市场换技术”切实转变到“以市场促创新”。

四、辽宁创新驱动发展制度建设的对策

1.优化科技资源配置制度

科学高效的资源配置方式是实现经济发展方式转变的基础,也是政府职能改革的重要内容。要在坚持“政府有所为,有所不为”“尽可能市场,必要时政府”等观念的基础上,优化政府科技资源配置,提高公共资源的利用效率。一是继续推进政府职能改革,把政府职能真正转变到为市场竞争主体提供公平竞争的市场规则、为市场经济运行提供良好的机制条件和法治环境上来。此外,由于老工业基地改造的特殊性,辽宁各级政府还应当充分发挥一些特殊职能,如继续深化国有企业改革、充分发挥比较优势,促进产业结构优化升级等。二是优化政府财政投入的结构与体制,将国家财政投入主要用于市场失灵、民间资金无力和不愿投入的领域,进一步发挥市场机制的“自组织”和“试错”功能,将投资与决策、收益、责任以及风险有机结合,从根本上解决投资行政性波动以及计划经济体制下投资结构性失衡问题。

2.强化企业技术创新意识与动力

目前,辽宁省应从理顺收益分配和打破垄断着手,着眼于建设和完善统一、开放、竞争、有序的市场经济环境,推进现代企业制度建设。通过市场竞争的压力、市场需求的刺激和宏观政策的调控,使企业树立凭借技术创新增强市场竞争力的意识,并内化为实现企业快速发展的动力,通过增加技术研发投入、建立技术研发机构、加强与高等院校、科研机构建立技术创新联盟等措施,切实提高企业的技术创新能力。通过政府采购承诺,激励企业从事与国家利益有重大关系的产业技术研发及其产业化,通过明确的政策导向,让自主创新的企业获得更好的发展环境[9]。

3.完善协同创新制度

随着科技全球化的深入发展以及技术创新复杂性和技术创新速度的不断提升,创新模式已经突破了传统的线性和链式模式,逐渐形成以非线性、网络化、开放性为特征,以多元主体相互联合与协同互动为基础的协同创新模式。目前,协同创新已经成为我国各省市竞相探索的新型创新模式。辽宁应当在充分发挥科技大省、教育大省和文化大省优势的基础上通过完善协同创新制度,实现创新驱动发展。首先,辽宁需抓紧建立科学有效的科研组织管理体制,实现由企业主导创新过程,充分发挥企业技术集成中心、产业化和商业化平台的作用。其次,通过修订和出台科技奖励制度、科研业绩评价制度、科技项目认定制度等,有效发挥大学、科研机构在基础研究和共性技术研发等方面的作用。最后,通过健全知识产权保护制度、发展大学科技园区以及搭建科研信息交流平台等措施,实现各创新主体间的协同互动。

4.建立科学核算制度

多年来,GDP指标一直是我国衡量各地和全国经济发展的唯一的综合性指标,这种考核方式易导致各地片面追求经济的增长而非社会的全面发展。全面发展要求在经济增长的同时实现劳动就业充分、社会保障完善、卫生发达、教育普及、科技发展、文化繁荣、社会稳定等各方面的进步。诺贝尔经济学奖获得者约瑟夫·斯蒂格利茨在2004年3月举行的中国发展高层论坛上曾强调,GDP不是衡量经济发展的唯一指标,可持续发展不仅仅是环境的可持续发展,还包括社会的可持续发展。全面实现创新驱动发展,需要科学合理的经济核算体系。因此,辽宁应当加快推广绿色GDP指标体系,将教育发展和科技创新等纳入考核内容,并在逐步完善的基础上进一步引入能反映生产与能源消耗、技术创新相联系的更具科学性的评价指标,引领科技创新,推动经济发展方式转变。

5.加强创新型人才的培养与吸引

当前,辽宁正处于由投资驱动向创新驱动过渡的阶段,制造业从低端逐步向中高端先进制造业升级,产业结构也从劳动密集型逐步向技术密集型和知识密集型转变,这种转变在人才需求结构上的新特点就是对劳动力素质的要求大大提高。一方面,辽宁要创新教育体制,根据创新驱动发展的新要求、新特点,优化教育结构,加大教育投入,实现经济与教育的结合,培养创新型人才;另一方面,要通过发展职业教育和应用型教育,培养适应创新驱动发展的专业实用型人才。

6.营造创新文化氛围

实现创新驱动发展不仅需要正式制度的规范和引导,也需要非正式制度的激励与引领。文化作为非正式制度的重要内容,其核心价值观念体系影响着人们的创新活动取向,在实现创新驱动发展的过程中具有重要作用。因此,辽宁一方面要通过优化政策环境、服务环境、居住环境和人文环境,营造开放、开拓、开明的勇于创新、包容失败的创新文化氛围,鼓励人们接受新思想、新理论、新技术;另一方面,要通过教育内容与方法的创新,培育创新精神,提高创新能力,形成善于创新的文化氛围,为实现创新驱动发展提供思想动力和行动保障。

[1]万钢.创新驱动,科学发展,谱写民族复兴新篇章[N].科技日报,2009-09-21(1).

[2]Porter M E.The Competitive Advantage of Nations[M].New York:Free Press,1990.

[3]中国科技发展战略研究小组.中国区域创新能力报告2012[M].北京:科学出版社,2013:64.

[4]中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴2013[M].北京:中国统计出版社,2013:209.

[5]中华人民共和国国家统计局.中国统计年鉴2012[M].北京:中国统计出版社,2012.

[6]2010年沈阳市科技成果综合统计分析报告[EB/OL].(2011-10-25)[2013-06-03].http:∥statistics.tech110.net/html/article_382962.html.

[7]2010年度深圳市科技成果统计分析报告[EB/OL].(2011-10-25)[2013-06-03].http:∥statistics.tech110.net/list_185_5.html.

[8]梅永红.创新驱动的体制思考[J].理论视野,2010(4):40.

[9]李丹.我国国家技术创新体系现存问题及对策分析[J].科技管理研究,2007(5):2.