知识女性社会性别意识在自我效能感与退休期望间的中介效应研究

2014-09-26肖凤翔

所 静,肖凤翔

(天津大学 教育学院,天津 300072)

近年来,我国学者逐步展开对退休政策改革措施的探索。研究发现,弹性退休方式已经被国际社会所认可并适合我国国情。基于此,与男性在知识结构、工作性质等方面不存在明显差距的知识女性群体成为了学者们关注的对象。但是,有相当一部分女性虽然在客观上具备了与男性同龄退休的条件,却没有与男性同龄退休的期望,仍愿意先于男性退休,这成为我国退休政策改革进程中的一大桎梏,将对我国优质人力资源造成巨大浪费。因此,明确这部分女性退休期望的影响因素,以及各因素之间的作用机制,对于有的放矢地引导女性愿意与男性同龄退休,进而改革和完善我国的退休政策体系具有重要意义。

本文将就职于高校、科研机构、国有企事业单位的以脑力劳动为主的女性工作者作为研究对象,在文中统称为知识女性。本文重点研究知识女性的社会性别意识和自我效能感对于退休期望的作用,验证个人条件不相同的知识女性之间的社会性别意识差异以及自我效能感差异,进一步探索社会性别意识对于知识女性退休期望的直接影响和间接影响,旨在为退休政策改革提供切入点和现实依据。

一、文献回顾与研究设计

1.文献回顾

20世纪中叶,西方女性研究者[1-2]发现,社会性别不同于生理性别,并非与生俱来,而是社会环境对个体性别的认定。社会性别意识是指个体对社会性别关系的自觉认识,人的性别意识不是与生俱来的,而是在家庭环境、学校环境和社会环境共同作用下形成的。20世纪90年代,社会性别的相关概念与理论开始传入我国,男女平等也被写入我国的基本国策中,自此关于社会性别意识的研究越来越受到我国学者的关注。

自我效能感(self-efficacy)的概念最早由美国心理学家班杜拉(Albert Bandura)[3]提出,他认为,自我效能感是指“人们对自身能否利用所拥有的技能去完成某项工作行为的自信程度”。本文中的自我效能感指的是个体职业自我效能感,是自我效能感在职业生涯研究领域的具体应用。

经济学中的退休是一种较为复杂的经济行为。本文将这一行为用退休期望来描述,即研究对象(知识女性)对于退休这种行为会导致的结果的推测,并将退休期望划分为早退休期望和晚退休期望两种情况。所谓早退休期望就是知识女性选择目前的退休政策体系中规定的退休行为;晚退休期望是指知识女性选择与男性同龄退休,知识女性的退休期望决定她所选取的退休行为。

女性退休问题对于其职业发展具有十分重要的作用,间接影响着女性的整体社会地位[4]。此问题一直以来都是国内外相关领域研究者关注的重点。Hutchens & Chen[5]研究指出,个体采取什么样的退休策略取决于性别、学历、职业类型、退休后的社会保障状况等方面的因素。Cobbclark &Stillman[6]针对澳大利亚中年劳动者的退休期望展开了研究,结果证明,女性劳动者对于自身的退休期望相对于男性来讲更加不确定,这受到当时的劳动力市场的供给状况、女性对自身状况的估计以及在家庭中的地位等因素的影响。国内退休年龄问题研究课题组刘伯红、郭砾、郝蕊[7]通过对不同地区、群体、性别等就业者的实证研究发现,影响被研究者退休期望的因素包括个人观念、家庭、工作环境等方面,其中具有男女性别平等意识的女性员工更倾向于选择晚退休。在工作与家庭产生冲突的情况下,大多数女性会倾向于将精力放在照顾家庭上,间接导致其提前退休;同时,工作单位的性别平等状况,可以对员工的退休期望产生影响,状况较差的单位,其员工选择提前离岗和退休的几率比较大。潘锦棠[8]认为劳动环境越好,所做的工作越脱离体力劳动,员工所能持续工作的年限就越长。孙佑祥[9]认为,女性人力资源的较好珍惜有利于实现男女同龄退休。李沂靖[10]指出,从根本上消除性别歧视,实现男女平等,有助于女性选择晚退休,推动男女同龄退休的实现,容易失落和自我否定的女性更倾向于过早离开工作岗位。

归纳以上的研究成果可知,知识女性的退休期望除了与其学历、健康状况及工作职业性质等人口学变量有关之外,还与知识女性的社会性别意识及自我效能感显著相关。本文以此为基础,验证以上变量对知识女性退休期望的预测作用,并进一步探索各变量之间的作用机制,为我国更具针对性的退休政策的制定提供实证依据。

2.研究设计

(1)样本选择与数据收集

本文在参考国内外相关最新研究成果的基础上广泛征求专家意见,编制初试问卷,在对初试问卷进行预调查后,根据测试结果对问卷进行修改后形成正式问卷,深入天津、山东、河北等省市的党政机关、高校、医院、科研院所等单位,IT、教育培训、文化创意等知识密集型企业,随机抽取适量样本,采取网上发放和现场发放两种形式开展调查,收集数据。

正式调研共发放问卷1200份,回收1075份,回收率为89.6%,其中有效问卷1025份,问卷有效率95.3%。调查所得样本与人口学变量比例合适,适宜作进一步的研究。

(2)测量工具及信效度检验

研究所采用的知识女性社会性别意识量表主要参照李沂靖(2009)的“社会性别观念调查表”[10],并在此基础上精简和提炼出八个题项形成“男人和女人都可以参政”“职务/职称不同不会影响夫妻关系”“为了妻子事业成功,丈夫可做出牺牲”“家务劳动应由夫妻共同承担”等内容。知识女性自我效能感量表主要参照李育辉、张建新[11]修订的问卷,根据研究的实际需要修改后形成,包括“如果我尽力去做的话,我总是能够解决难题的”“即使别人反对我,我仍有办法取得我想要的”“对我来说,坚持理想和达成目标是轻而易举的”“我自信能有效地应付任何突如其来的事情”等九个题项。量表采取Likert五级打分制,依“很不同意”“不同意”“不确定”“同意”“非常同意”分别计分1、2、3、4、5。

利用SPSS 17.0分别对以上各个量表进行信度以及效度分析,结果显示各个量表的KMO值与内部一致性均在0.758~0.877,本文所用量表可靠性较高。

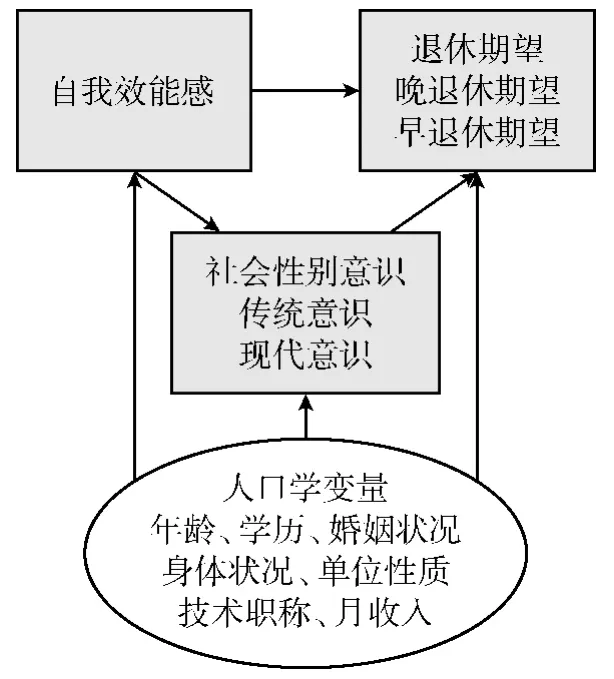

进一步对三个变量进行共同因素抽取后得到,知识女性的社会性别意识可以由传统的性别不平等意识和现代的社会性别平等意识两个维度来衡量,前者包括“男人以事业为重,女人以家庭为重”“当官是男人的事情”“相夫教子应是女人最重要的工作”“在家庭中,‘女比男强、好景不长’”四个题项,后者包括“男人和女人都可以参政”“职称不同不会影响夫妻关系”“为了妻子事业成功,丈夫可以做出牺牲”“家务劳动应由夫妻共同承担”四个题项;自我效能感仍为单一维度变量;知识女性退休期望这一变量则由晚退休期望和早退休期望两个维度来衡量,前者包括“晚退休可以减少对自身人力资源的浪费”“晚退休有利于自己的职业发展和职位升迁”等八个题项,后者包括“退休早可以更好地照料家庭,有更多时间做自己喜欢的事,过自在舒适的生活”“退休早可以增加与家人朋友的相处时间,利于维持亲密良好的亲友关系”等八个题项。本文研究的路径见图1。

图1 本文研究路径图

二、路径检验与研究结果

1.知识女性人口学变量与其退休期望间的关系分析

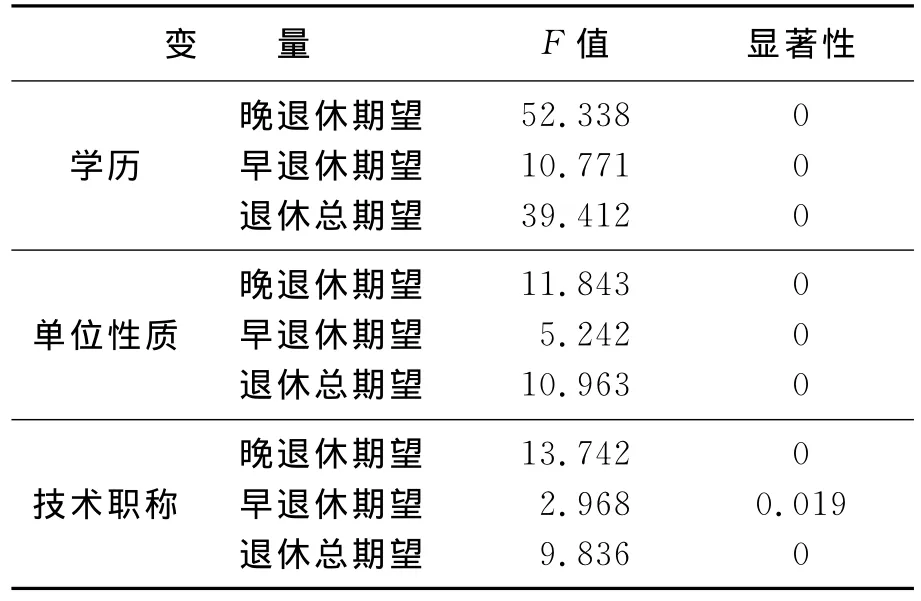

本文考察了多个知识女性的人口统计学变量在退休期望上的差异性,包括知识女性的年龄、学历、婚姻状况、身体状况、单位性质、技术职称、月收入。其中变量题项数目大于2的采用了单因素方差分析,例如知识女性的学历、婚姻状况、身体状况、单位性质、技术职称变量;对连续变量采取了相关分析,例如知识女性的年龄以及月收入。研究发现,知识女性的学历、单位性质、个人职称、月收入与知识女性的退休期望之间具有显著关系,见表1和表2。

历史的荣光与无奈,似乎都融入那轮辉煌的落日。强汉盛唐,中国古代的两个强势时期,便都是以西安为舞台。汉朝,丝绸之路从这里延伸而出,把东方文化的神秘精巧与灿烂源源不断地输向西方;唐朝,长安成为国际化大都市,敞开了胸怀迎接取经归来的唐三藏和纷至沓来的遣唐使。

表1 知识女性人口学变量与退休期望之间的单因素方差分析

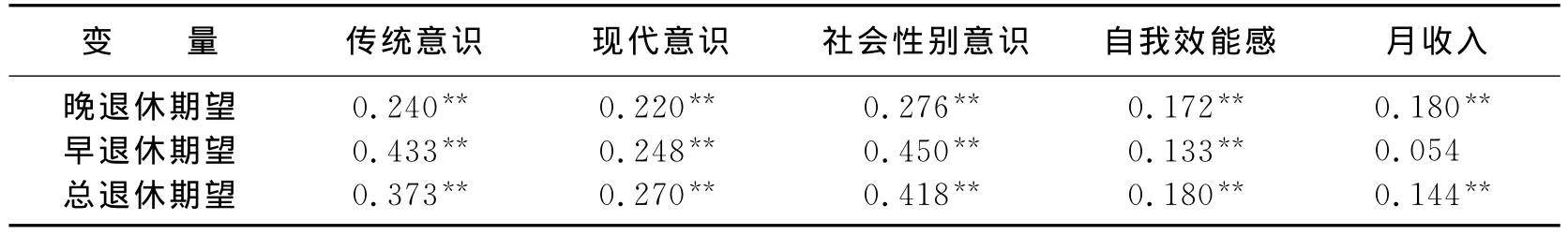

表2 知识女性月收入、社会性别意识及自我效能感与退休期望间的相关分析

2.知识女性社会性别意识对退休期望的影响分析

(1)知识女性社会性别意识对退休期望的分层回归分析

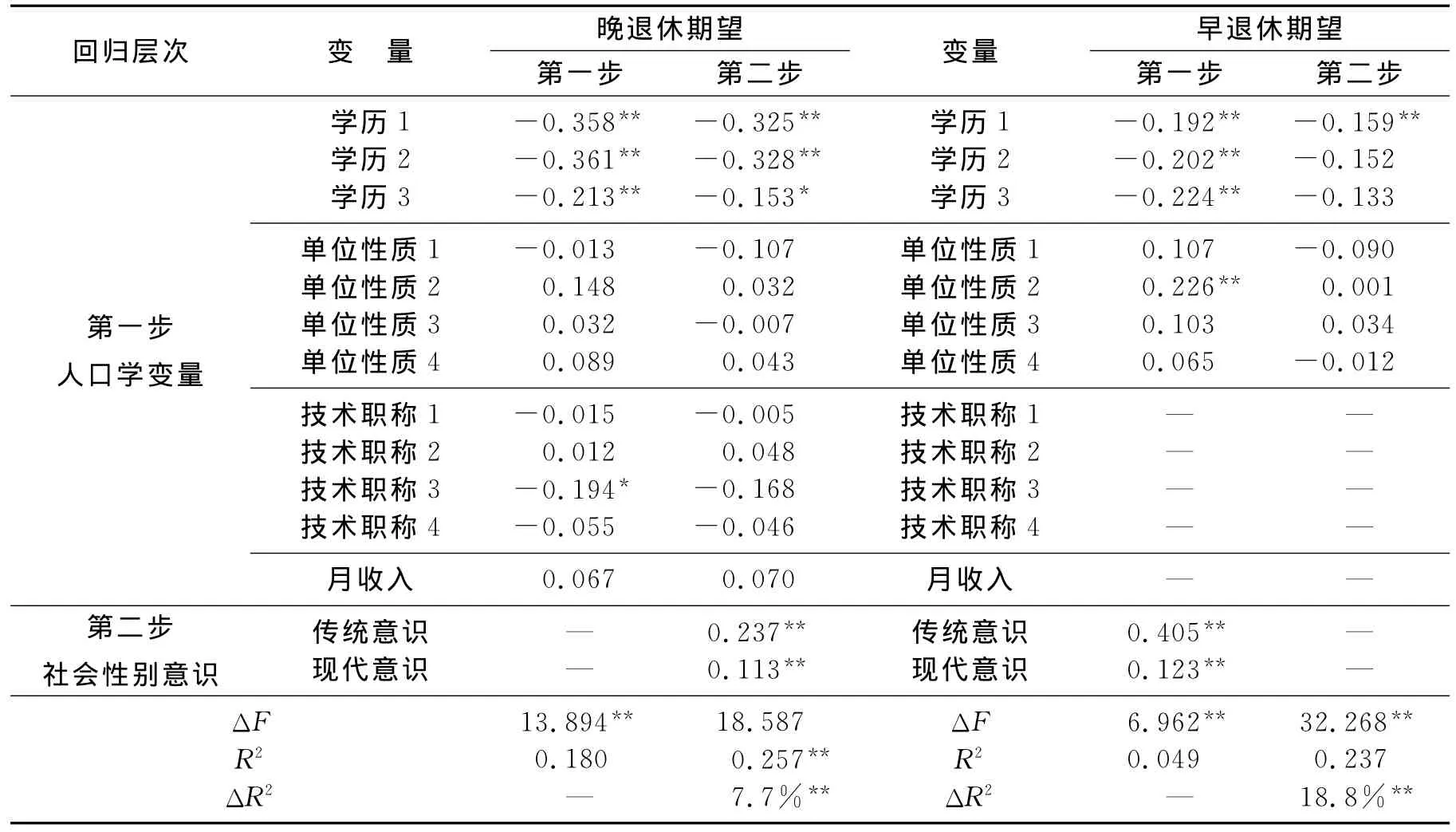

由表2可知,知识女性社会性别意识及其两维度均与其退休期望显著相关,根据知识女性人口学变量与退休期望的关系分析结果,分别把与晚退休期望相关的人口学变量(学历、单位性质、技术职称、月收入虚拟变量)和与早退休期望相关的人口学变量(学历、单位性质虚拟变量)放入回归方程第一层,然后将传统的社会性别不平等意识与现代的社会性别平等意识放入第二层,根据分层回归结果考察传统意识和现代意识是否对退休期望具有显著的预测作用,见表3。

由表3可知,人口学变量中的学历、单位性质、技术职称及月收入对晚退休期望的解释率为18%,而社会性别意识的两个因子增加了7.7%的解释率;同样,人口学变量中的学历、单位性质对早退休期望的解释率为4.9%,社会性别意识两个因子增加了18.8%的解释率,两次分层回归的ΔF均显著,由此可知,社会性别意识对退休期望具有显著的预测作用。

(2)知识女性自我效能感对退休期望的分层回归分析

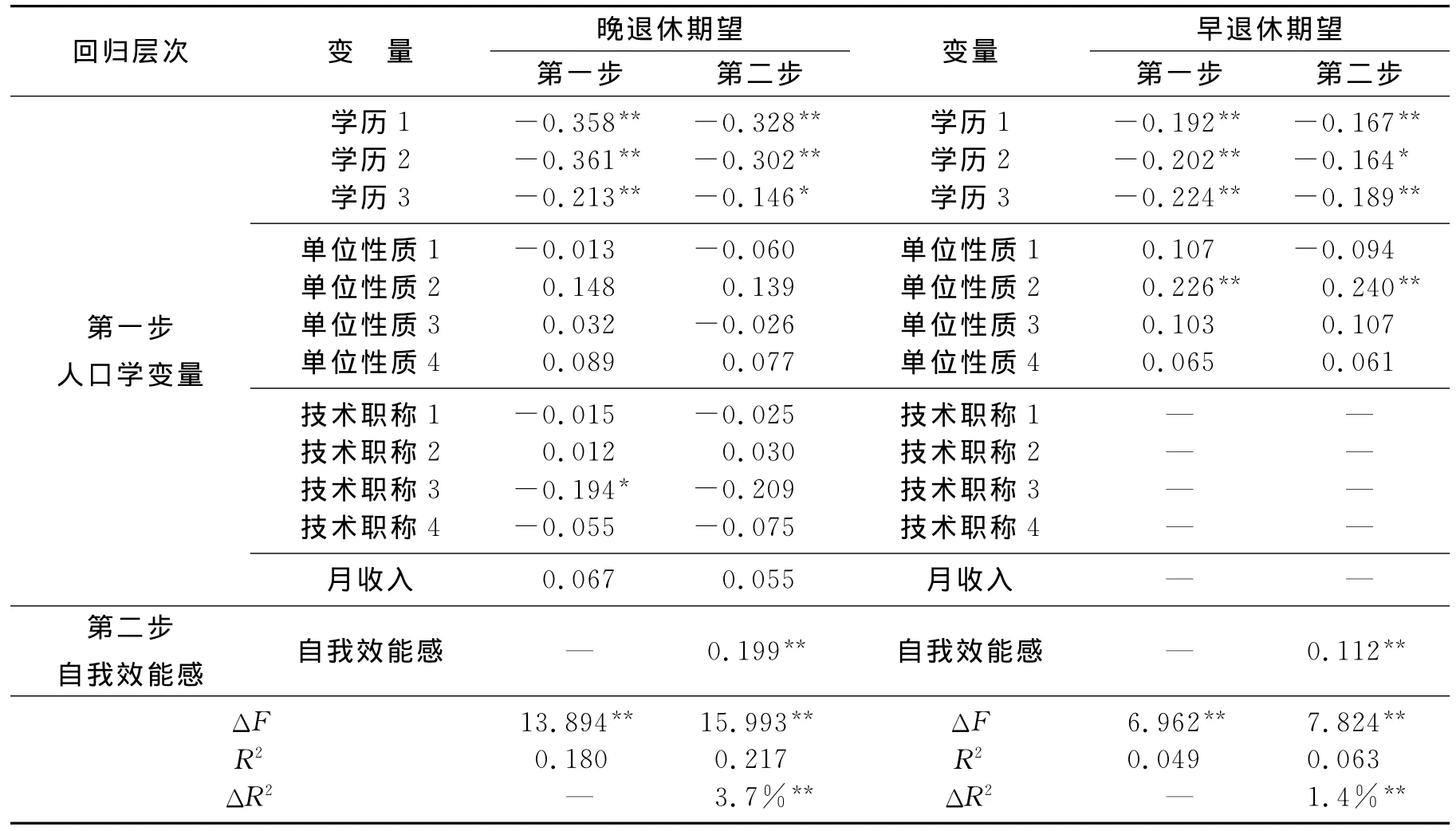

由表2已知,知识女性自我效能感与其退休期望显著相关,根据知识女性人口学变量与退休期望的关系分析结果,分别把与晚退休期望相关的人口学变量(学历、单位性质、技术职称、月收入虚拟变量)和与早退休期望相关的人口学变量(学历、单位性质虚拟变量)放入回归方程第一层,然后将自我效能感放入第二层,根据分层回归结果考察自我效能感是否对退休期望具有显著的预测作用,见表4。

表3 知识女性人口学变量与社会性别意识对退休期望的分层回归分析

表4 知识女性人口学变量与自我效能感对退休期望的分层回归分析

由表4可知,人口学变量中的学历、单位性质、技术职称及月收入对晚退休期望的解释率为18%,而自我效能感增加了3.7%的解释率;同样,人口学变量中的学历、单位性质对早退休期望的解释率为4.9%,自我效能感增加了1.4%的解释率,两次分层回归的ΔF均显著,由此可知,知识女性自我效能感对其退休期望具有显著的预测作用。

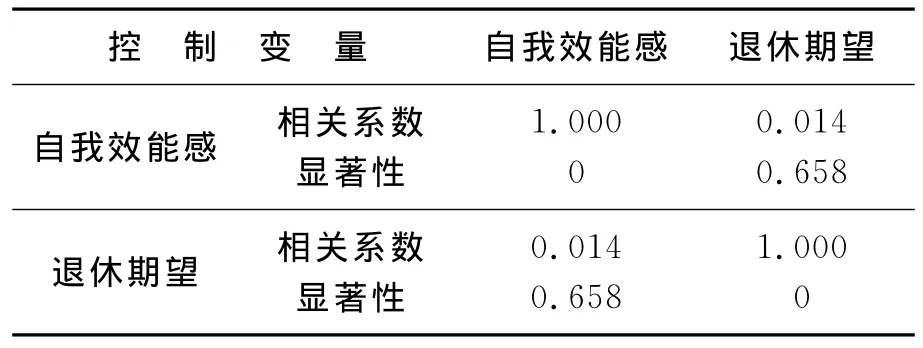

上述分层回归结果显示,知识女性社会性别意识与自我效能感对退休期望具有显著预测作用,为进一步探索知识女性社会性别意识、自我效能感与其退休愿望之间的作用机制,首先对三者进行偏相关分析,结果见表5。在将知识女性社会性别意识作为控制变量,对知识女性自我效能感及其退休期望进行偏相关分析后发现,知识女性的自我效能感与退休期望之间的相关性不再显著(P=0.658<0),由此可推断社会性别意识在自我效能感与退休期望之间起作用。

表5 知识女性社会性别意识、自我效能感及其退休期望间的偏相关分析

为进一步探索社会性别意识所起的作用,在三个变量之间建立了简单的回归模型,回归结果见表6。

表6 知识女性社会性别意识、自我效能感及其男女同龄退休意愿的回归分析

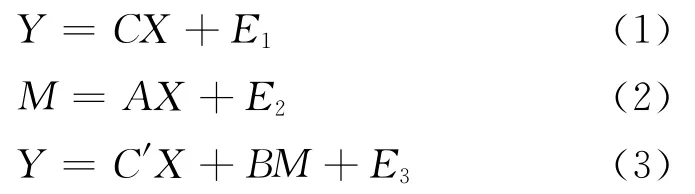

按照Baron & Kenny[12]的研究思路,温忠麟[13]等学者提出在只有一个中介变量的情况下中介变量的检验程序,假设所有变量都已经中心化(假设均值均为零),可以用下列方程来描述变量之间的关系:

假设Y与X的相关显著,意味着回归系数C显著,在这种情况下,如果系数A显著,且系数B显著,则M起到了中介变量的作用;如果系数C′不显著,则表示M起到了完全中介的作用。

根据上述中介效应检验程序,再次对表6中数据进行分析可知,四个模型的F值分别为207.47、33.025、184.16、103.40,显著性水平为0,通过了显著性检验,说明模型有意义。知识女性的自我效能感的标准化Beta系数为0.418,与其退休期望之间显著相关;自我效能感的标准化Beta系数为0.180,与社会性别意识也呈显著相关性;模型四中,在将知识女性的社会性别意识引入到以知识女性的退休期望为因变量、自我效能感为自变量的回归方程中时,知识女性的自我效能感的标准化Beta系数由0.180降低为0.014,对其退休期望影响不再显著,由此可知,知识女性的社会性别意识在其自我效能感与退休期望之间呈完全中介作用。

三、结 语

随着社会的发展进步,各项公共政策也应当随之作出相应的调整,当前学术界已经论证我国现行的退休政策已经不能适应当今的社会经济发展水平,改革势在必行[14],但是如何改革,采取什么样的形式才能够最大限度地改善现有状况,带来最小的社会动荡并被大众所接受?本文研究结果表明,知识女性的社会性别意识、自我效能感可以预测其所选择的退休行为,且知识女性的社会性别意识在自我效能感与退休期望之间起到了完全中介作用,故以此为切入点探索改革的对策和建议,具有较强的现实意义。

首先,本文的研究对象是知识女性,大部分被访对象为女公务员及女中高级知识分子,这类群体在工作性质、知识结构及工作能力上都与男性相近,已具备与男性同龄退休的条件。因此我国可以充分借鉴国外经验,实行弹性退休政策,充分结合我国实际情况,将近期改革的重心放在知识女性这一群体上,有针对性地对退休政策的相关规定进行修订和补充。

其次,从本文研究中可以发现,通过知识女性的社会性别意识可以直接和间接预测其退休期望,社会性别意识越强的知识女性越愿意选择晚退休,反之亦然。因此,要想实现我国退休政策改革的软着陆,个体观念的改变是第一步,建议我国相关部分重视有关社会性别平等知识的宣传和普及,拓宽职工获取社会性别知识的渠道,经过长时间的熏陶和教育改变我国女性普遍持有的“男主外,女主内”的传统观念,为我国退休政策改革的顺利推行奠定坚实的思想基础。

最后,知识女性的自我效能感显著正向影响其退休期望,自我效能感越强的知识女性越愿意选择晚退休,因此有关部门应该从政策立法、舆论宣传等方面明确女性拥有与男性相同的各种权利,防止因性别歧视而使女性对有利于自身发展机遇的错失,造成占我国人力资源总数一半的女性人力资源的浪费,影响我国由人力资源大国向人力资源强国前进的步伐。

[1]西蒙娜·德·波伏娃.第二性[M].陶铁柱,译.北京:中国书籍出版社,1998:40.

[2]Rubin G.The Traffic in Women:Notes on the“Political Economy”of Sex[M]∥Humm M.Modern Feminisms.New York:Columbia University Press,1992:257-258.

[3]Bandura A.Self-efficacy:Toward a Unifying Theory of Behavioral Change[J].Psychological Review,1977,84:191-215.

[4]许艳丽.女性高技能专业人才短缺问题成因分析与对策[J].天津大学学报:社会科学版,2011,13(2):155-159.

[5]Hutchens R M,Chen J N.The Role of Employers in Phased Retirement:Opportunities for Phased Retirement Among White-collar Workers[D].New York:School of Industrial and Labor Relations,Cornell University,2004:1-33.

[6]Cobb-clark D,Stillman S.The Retirement Expectation ofMiddle-aged Australians[J].The Economic Record,2009(6):146-163.

[7]刘伯红,郭砾,郝蕊.她/他为什么赞成或反对同龄退休?——对选择退休年龄影响因素的实证研究[J].妇女研究论丛,2011(3):22-30.

[8]潘锦棠.世界男女同龄退休年龄现状分析[J].甘肃社会科学,2003(1):103-107.

[9]孙佑祥.男女同龄退休的现实可能性[J].人力资源,2007(11):60-61.

[10]李沂靖.社会性别观念与劳动领域性别不平等状况相关关系的调查与分析[J].中华女子学院山东分院学报,2009(1):8-11.

[11]李育辉,张建新.中学生的自我效能感、应对方式及二者的关系[J].中国心理卫生杂志,2004,18(10):711-713.

[12]Baron R M,Kenny D A.The Moderator-mediator Variable Distinction in Social Psychological Research:Conceptual,Strategic,and Statistical Consideration[J].Journal of Personality and Social Psychological,1986,51 (6):1173-1182.

[13]温忠麟,张雷,侯杰泰,等.中介效应检验程序及其应用[J].心理学报,2004,36(5):614-620.

[14]高庆波,邓汉.关于提高女性劳动者退休年龄的探讨[J].妇女研究论丛,2009(6):32-31.