长江流域水库“过滤器效应”对入海溶解硅通量的影响*

2014-09-25李茂田孙千里赖小鹤

李茂田,孙千里**,王 红,刘 演,赖小鹤

(1:华东师范大学河口海岸学国家重点实验室,上海200062)(2:华东师范大学地理系,上海200062)

硅在地壳中平均含量约为27.6%,仅次于氧[1].硅大部分以硅铝酸盐(CaAl2Si2O8)的形式固定在岩石中,每年仅有19~46 Tmol(万亿摩尔)风化为溶解硅(DSi),其中大部分进入陆地生态系统,只有5 Tmol左右通过河流输入海洋生态系统,成为动植物生长发育所必须的营养要素[2].近几十年来,河流溶解硅通量下降成为世界范围内的一个普遍现象.例如:长江大通站(位于长江下游安徽省境内,是长江入海前的控制站)DSi浓度从1960s的平均109 μmol/L下降到1980s的平均77.5 μmol/L,下降了约30%,被认为是导致长江口藻类优势种群中硅藻比例下降、甲藻比例相对上升的重要原因[3-4];多瑙河自1970s以来,入海溶解硅(DSi)的通量减少了80%,引发了黑海浮游植物优势种由硅藻向非硅藻(鞭毛藻和颗石藻)种群的转变[5];黄河自1960s以来也出现入海溶解硅通量的减少,Si/N比值下降,营养盐结构显著改变的情况[6].另外,硅酸岩风化产生溶解硅的过程以及溶解硅被硅藻吸收的过程都能从大气中吸收CO2,并最终将CO2固定到岩石圈中,对减少大气中CO2含量也有重要影响[7].但是河流入海DSi通量的减少会引起海洋硅藻类比例减少,进而造成硅藻埋藏量减少,使大气中的CO2含量增加[8].鉴于河流入海DSi变动对河口、海洋生态系统及全球碳循环的深远影响,探究入海DSi下降的原因及过程一直是国内外学术界关注的焦点之一[9-10].近年来,大量研究聚焦在流域水库的“生物过滤器(biological and biochemical filter)”效应.1970s,Vollenweider和Dillon 等最早提出水库营养盐的“生物过滤器”概念及计算模式[11-12].Humborg 等[5]、Conley 等[13]和 Friedl等[14]通过水库面积、BSi等指标研究了水库的DSi“生物过滤器”滞留效应.这些研究认为水库的过滤器效应是DSi入海通量减少的主要原因.但是,最近的研究表明,水库“生物过滤器”对DSi的滞留量远小于入海DSi通量的减少[5,14,39-40].这使深入研究水库的“过滤器”过程及其滞留效应成为迫切需要.本文以长江流域为研究对象,利用长江入海水沙、DSi、溶解无机氮(DIN)、溶解无机磷(DIP)以及162个大型水库的库容、径流量、总磷(TP)等记录资料,应用Vollenweider模型,计算水库“生物过滤器”导致的DSi滞留量,探讨长江流域水库的“过滤器”对入海DSi通量的影响.

1 研究区域概况

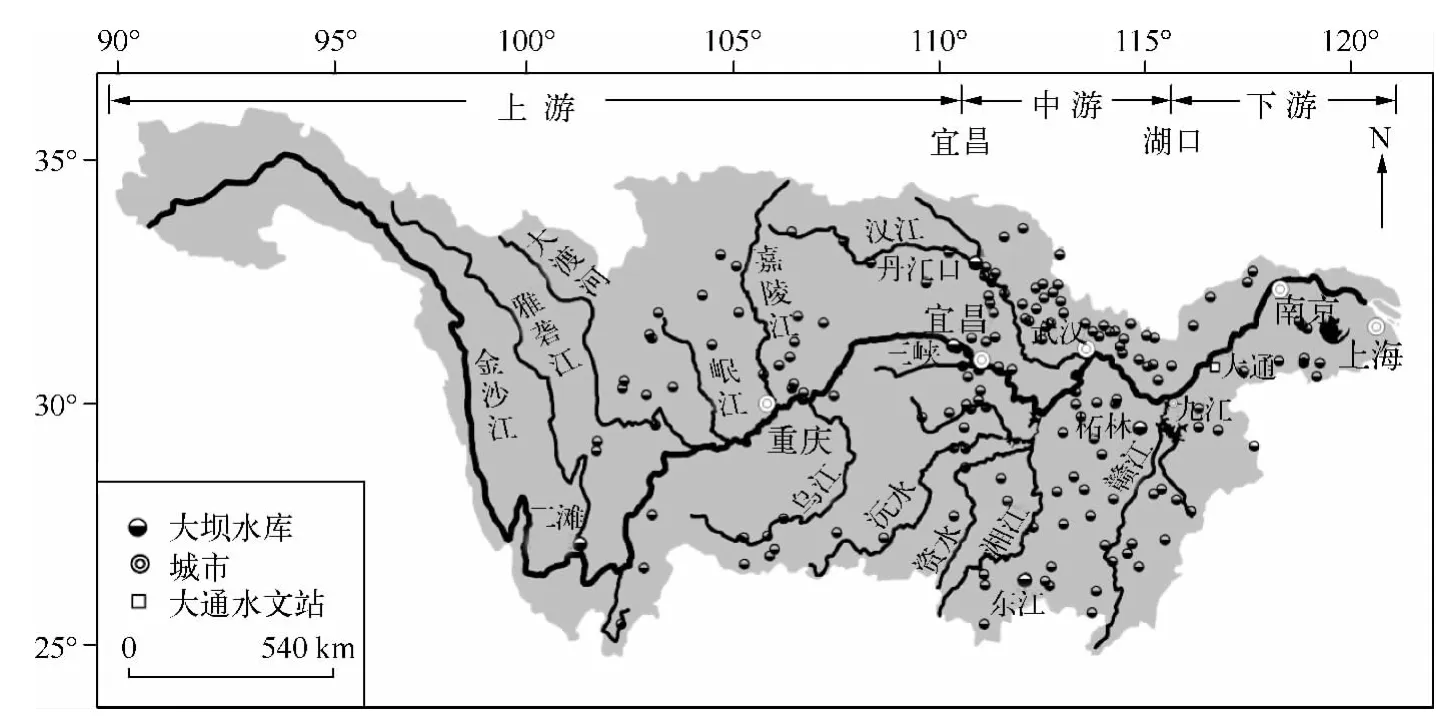

长江是中国第一大河流,流域面积约1.8×106km2,年均径流量达9.6×1011m3,并携带1.78×108~2.00×108t溶解态物质输入东海,对长江口及东海近海生态系统产生重要的影响[15-16].长江宜昌以上为上游,长约4500 km,主要支流有金沙江、雅砻江、大渡河、岷江、沱江、涪江、嘉陵江和乌江;湖北宜昌至江西湖口为中游,长955 km,主要支流有汉江、洞庭湖水系和鄱阳湖水系;湖口以下为下游,长约930 km,主要支流有巢湖水系、青戈江、水阳江、滁河、黄浦江.因中下游人口众多,流域的大型水库目前主要集中于中下游支流流域(图1).

2 资料和方法

2.1 长江入海水沙及DSi、DIN、DIP浓度数据库

长江入海流量、泥沙通量及DSi、DIN、DIP浓度数据收集于长江水文泥沙资料年报及相关论文,其中1961-1987年的资料为长江下游大通站月平均记录资料[17],1988-2000 年为大通站年记录资料[18-20].大通站距离河口口门640多千米,是长江河口潮汐影响的最上临界面,历来被作为长江入海物质的代表站[15-16].各类资料说明如下:泥沙通量主要为悬移质(悬沙)通量,未考虑河床推移质;DSi指溶解态的硅酸根离子(SiO23-);DIP指溶解态的磷酸根离子(PO23-);另外,因溶解态无机氮中,溶解态硝酸盐所占比例能达70% ~95%[20],故本文中DIN指溶解态硝酸根离子(),不包含溶解态亚硝酸盐和铵盐.数据库中DSi、DIN和DIP的测定方法如下:水样经过0.45 μm醋酸纤维滤膜过滤,然后依次用硅钼蓝法测定DSi,配位滴定法(EDTA titration)测定 DIN 和 DIP[19-20].

2.2 长江流域水库容量、上游径流量和TP浓度数据库

据长江水利委员会统计资料,至2006年,长江流域共建有各类水库45691座,总库容1600×108m3,其中中小型水库45495个,库容合计约有40×108m3,仅占流域总库容的0.25%,对流域库容的贡献很小[21].因此,本文只对流域内162个大型(库容大于1×108m3)水库进行研究.为计算水库“过滤器”滞留效应,依据计算DSi“生物过滤器”滞留量的要求,统计了水库的最大库容量、水库上游多年平均径流量、水库TP的浓度、水库竣工的年份等参数.其中,水库中TP是根据所在支流的主要控制站的TP而取值.各支流主要控制站TP数据来源于1997年4-5月份的现场调查[20];其他数据来源于《长江年鉴》、《长江大辞典》和《2008年全国水利发展统计公报》[21-23].162个水库的空间分布如图1所示.

图1 长江流域水系及水库分布Fig.1 Distribution of main branches and big reservoirs in the Yangtze River drainage basin

2.3 长江入海DSi、DIN、DIP通量和水库DSi生物滞留量、泥沙淤积量、DSi泥沙滞留量的计算方法

长江入海DSi、DIN、DIP通量:指单位时间内通过大通断面的DSi、DIN、DIP质量,计算方法为:

式中,Fi是DSi年入海通量,Qij是第i年第j月平均流量,Cij是第i年第j月平均DSi浓度.DIN和DIP的年入海通量计算方法也是如此.

水库DSi“生物过滤器”滞留量:是指水库内藻类生长发育吸收的DSi量,其估算关键是建立藻类的DSi动力学模型,这类浮游植物动力学模型目前主要有营养盐经验模型、浮游植物动力学模型、浮游植物生态系统模型,其中后两种模型主要针对具体湖泊和水库,需要大量的物理、化学和生物学参量去模拟浮游植物生产量[24-25],显然不适合作为各类水库的统一模型.为统一估算流域各类水库藻类的生产量,只能采用参数较少的通用营养盐经验模型来进行不同类型水库的生产力估算.本文采用的是在长江流域8个水库、31个湖泊中进行过验证[26]的Vollenweider模型,该模型通过建立TP与浮游藻类生产力的简单关系进行生产力的估算[27-28].长江流域水域浮游植物生产力通常受磷营养盐的限制[26,29],因此不同类型水库具备统一应用Vollenweider模型的基础,然后通过浮游藻类P/Si比率即可估算藻类吸收固定的DSi量.这个模型计算DSi滞留量的步骤如下:

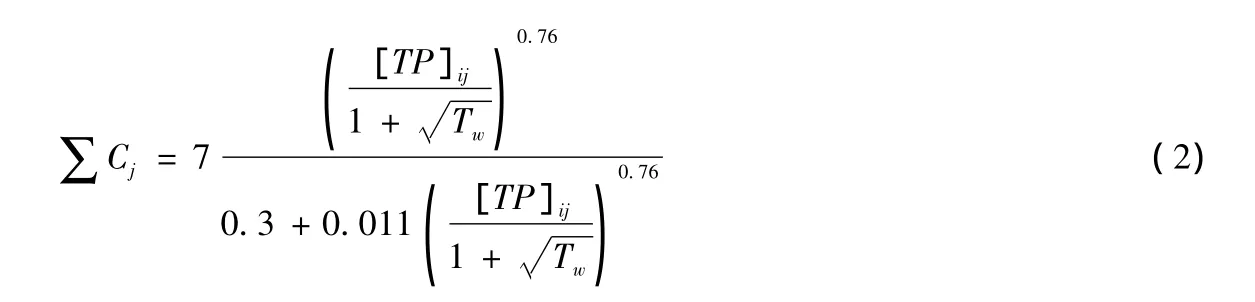

1)利用Vollenweider经验公式计算水库对碳的滞留量,公式为:

式中,∑Cj是水库第j年的固碳量,[TP]ij是第j年第i个水库的总磷浓度,Tw是水库对上游径流的最大滞留时间,即水库上游的多年平均径流量/水库的最大库容.另外,绝大多数水库(除三峡、丹江口等少数水库外)没有TP数据,每个水库中TP只能根据所在支流主要控制站1997年现场测量的TP取值[20],这样既能体现出不同水库TP的空间差异性,也能使TP值接近目前水库实际的TP值.

2)利用水库对碳的固定量,根据生物细胞对营养元素吸收的比律(Redfield比率)以及硅藻占整个水域初级生产力的比重,估算水库对硅营养盐的滞留量.经典的生物细胞吸收和固定营养元素的比率为C∶Si∶N ∶P=106 ∶16 ∶16 ∶1[30-31].中国湖泊和水库中,长江流域浮游藻类包括 8 个门,其中蓝藻门、硅藻门、绿藻门为主要优势门[32].因不同水库的营养结构、程度不同,硅藻所占浮游藻类的生物量比重也呈现较大差异性.例如三峡水库中,硅藻种类占浮游藻类种类的48.9%[33],汉江流域丹江口水库、鄱阳湖抚河流域洪门水库等硅藻类生物量占初级生产力的比重分别为62.5%和30%[34-35];考虑到大型水库库容占流域的比重较大,本文采用50%作为长江流域水库中硅藻与整个初级生产力的比率.根据上述生产力中C与Si的比率关系,水库对硅的固定能力计算公式为:

式中,∑Si为水库对硅的年固定量.

水库DSi“生物过滤器”滞留效率=100%(DSi生物固定量/长江入海DSi通量的减少量).

水库的泥沙淤积量估算:根据2002年的《中国河流泥沙公报》[36],据截止1992年的调查资料,上游地区水库年淤积量约为1.4×108m3,年淤积率约0.68%.其中,大型水库年淤积率为0.65%,中型水库为0.39%,小型水库为0.90%.按照保守的估计,我们将全流域水库的淤积率统一按最小的淤积率0.39%计算长江流域水库的截沙能力,即水库截沙量的计算如下:水库的截沙量=水库库容×0.0039×泥沙的容重.

水库DSi泥沙滞留量:鉴于陆地水库内溶解硅的无机滞留研究尚未见报道,本文水库内泥沙对DSi滞留量只能通过间接估算,即:水库DSi泥沙滞留量=长江入海DSi 的减少量-水库DSi生物滞留量.

3 结果

3.1 长江入海水沙与DSi、DIN、DIP通量变化及其相关关系

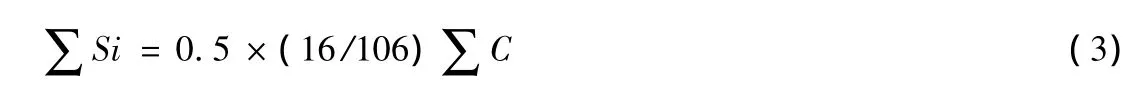

长江大通站多年平均流量为29792 m3/s(1960-2000年),年均最大流量为43142 m3/s(1998年),年均最小流量为21318 m3/s(1976年).1960s-1990s间年均流量非常接近,因此尽管年际波动较大,年流量自1960年来并没有明显增大或减小的趋势(图2A).大通站多年平均悬沙通量为4.28×108t(1960-2000年),年最大悬沙通量为6.80×108t(1964年),年最小悬沙通量为2.40×108t(1994年).悬沙通量呈现明显下降趋势,1960s平均悬沙通量最大达5.08 ×108t/a,1970s和1980s分别减少到4.36 ×108和4.25 ×108t/a,至1990s减少到3.41 ×108t/a(图2B),比1960s约减少33.13%.

大通站DSi多年平均入海通量为6.50×106t/a,年最大通量为9.20×106t(1964年),年最小通量为3.89×106t(1985 年,图2C).DSi入海通量1960s-1990s也呈现明显下降趋势,其中1960s年均通量最大达7.30 ×106t/a,1970s为 6.05 ×106t/a,至1980s-1990s减少到约5.45×106t/a(图2C),比1960s减少大约25.3%.与DSi入海通量趋势相反,大通站DIN、DIP入海通量则呈现明显上升趋势.DIN入海通量1960s-1970s年均通量为 1.11×106t/a,1980s增加到 3.10 ×106t/a,至 1990s迅速增加到 5.70 ×106t(图2D),比1960s增加了约410%;DIP入海通量1960s-1970s年间变化不大,年均通量为1.09 ×104~1.95 ×104t/a,但1980s-1990s增加到4.60×104t/a(图2E),比1960s增加了约133%.

尽管大通站入海径流量1960s来没有明显的增加和减少趋势,但DSi通量与流量之间还是呈现出正相关关系,相关系数(R2)达0.61(图2F).DSi通量与悬沙通量之间也呈现显著的正相关关系,R2达0.71(图2G).DSi通量与DIN通量之间表现出显著的负相关关系,R2达0.65(图2H).另外,DSi通量与DIP通量之间没有显著的相关关系(图2I).

3.2 长江流域大型水库时空分布及其对径流的滞留

图2 大通站入海水沙与DSi、DIN、DIP通量的变化及其相关关系(其中图A~E源于文献[4])Fig.2 Annual variations and correlations of discharge,suspend sediment,DSi flux,DIN flux and DIP flux of Datong station

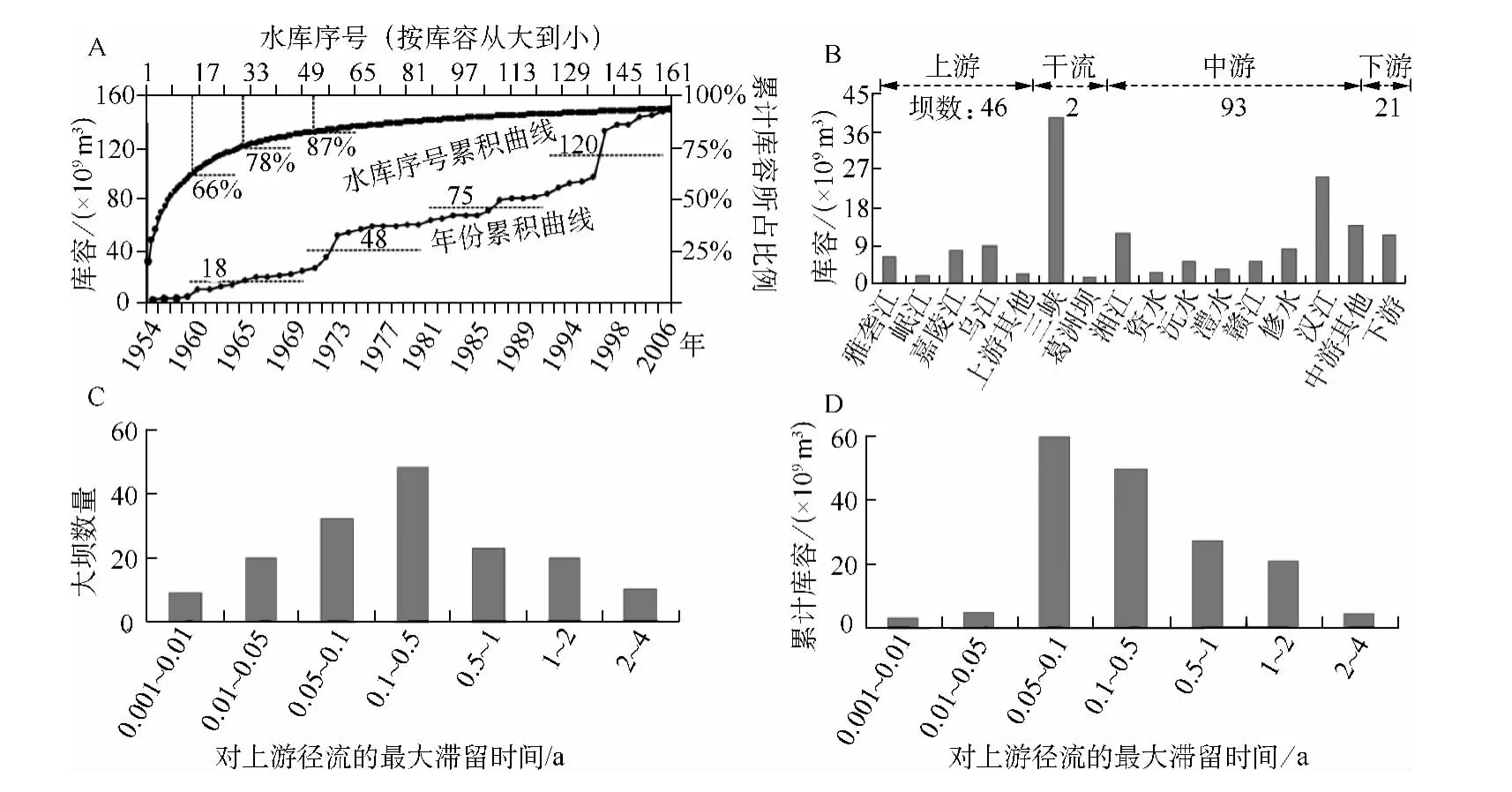

至2006年,长江流域共建设162座库容大于1×108m3的水库,累计库容达1554×108m3,占年均径流量9604×108m3的16.8%.按库容分类,大于20×108m3的水库共有16座,累计库容为1121×108m3,占全流域的66%.大于10×108m3的水库共有31座,累计库容为1326×108m3,占全流域的78%.大于5×108m3的水库共有54座,累计库容为1481×108m3,占全流域的87%(图1,图3A).1950年前,长江流域基本没有大型水库(库容大于1×108m3),1950年建国后,各流域开始了持续的建坝活动,长江流域总库容的逐年迅速增加,1960s、1970s、1980s和1990s流域平均总库容分别达到180 ×108、480 ×108、750 ×108和 1200 ×108m3,平均每年增加库容30×108m3(图3A).另外,流域库容因丹江口、三峡等大型水库的修建,在1960、1965、1982和1997年等年份呈现台阶式的增长(图3A).

从水库的流域分布看,长江大型水库有明显区域性分布特点.尽管中、下游干流长度仅为1900 km,占全长的30%,但是大型水库却主要分布在中、下游,162个大型水库中,中、下游水库数分别为93和21,上游46个.在1554×108m3总库容中,上、中、下游支流所占比重分别为18.7%、48.0%、7.5%.另外,干流只有三峡和葛洲坝水库,但都是超大型水库,其库容和为409×108m3,占总库容的26.3%.另外,从支流分布看,水库主要分布在嘉陵江、乌江、汉江和洞庭湖水系及鄱阳湖水系(图1,图3B).

依据水库对上游径流滞留时间的大小,162个大型水库可分为7类,分别为0.001~0.01、0.01~0.05、0.05 ~0.1、0.1 ~0.5、0.5 ~1、1 ~2、2 ~4 年.每类水库数分别为:9、20、32、48、23、20 和10(图3C);累计库容分别为:32.0 ×108、48.2 ×108、594.2 ×108、495.4 ×108、272.2 ×108、205.6 ×108和42.7 ×108m3(图3D).因此,长江流域50%以上的水库的径流滞留时间大于0.1年,而且大于0.05年以上水库的库容占全部水库库容的90%以上,即长江流域绝大部分的库容对径流的滞留能力都超过0.05年.所以,长江流域水库对径流的调节和控制作用明显,改变了径流的自然特性.

3.3 长江流域大型水库对DSi和泥沙的滞留

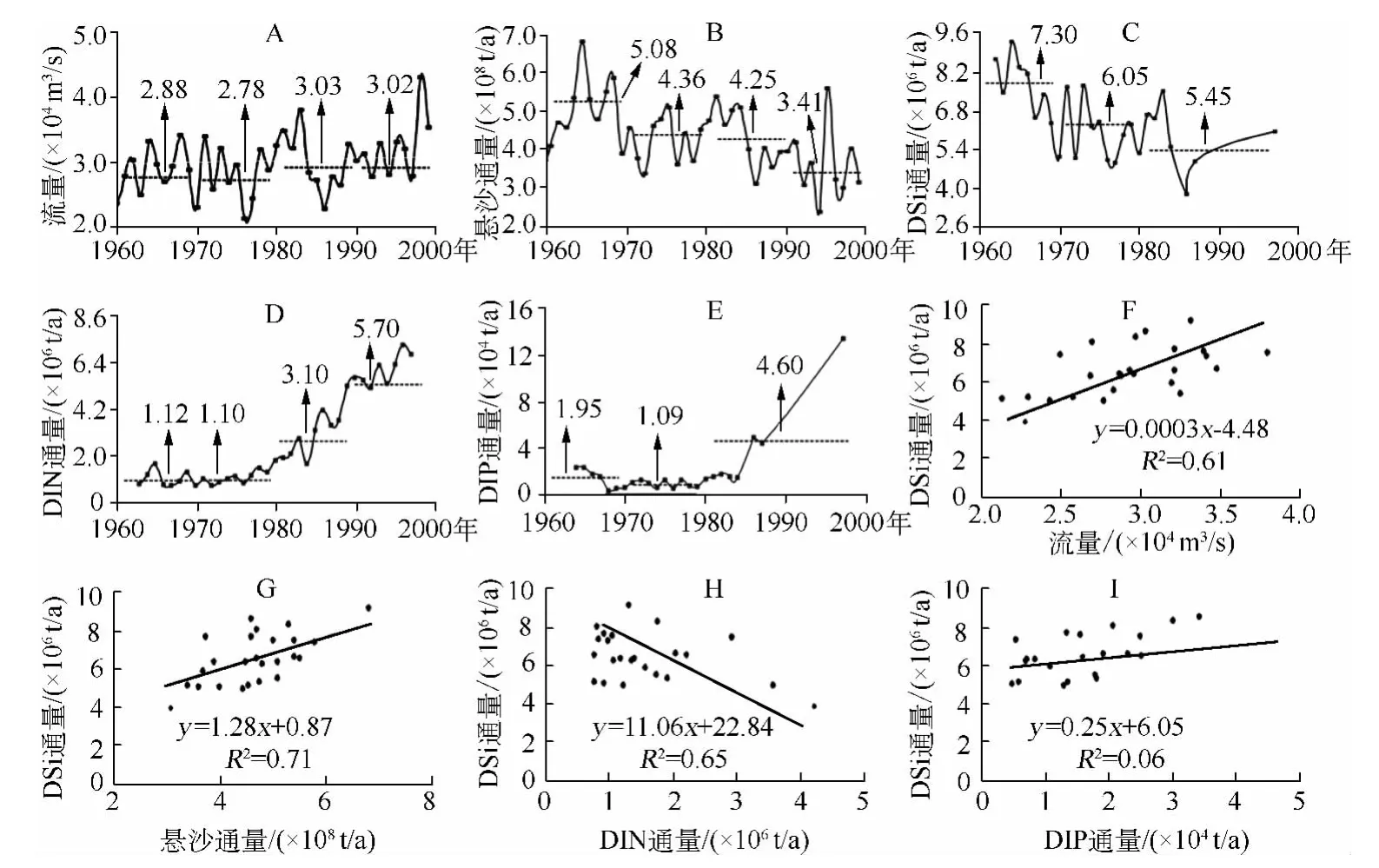

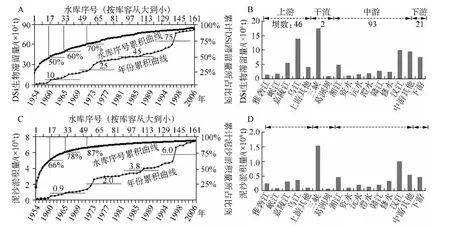

根据Vollenweider模型计算结果,长江流域162座大型水库通过“生物过滤器”效应,对DSi的累计滞留量达85×104t/a(图4A),占年均入海DSi通量(1990-2000 年)5.4×106t/a的15.7%,占入海 DSi通量减少量(1990s相比1960s)1.85×106t/a(图2C)的45.9%.其中,16座大于20×108m3的水库滞留的 DSi占所有水库的50%,31座大于10×108m3的水库滞留的DSi占所有水库的60%,54座大于5×108m3的水库滞留的DSi占所有水库的70%(图4A).从时间分布看,伴随着长江流域总库容逐年增加,水库对DSi的滞留量也呈现逐年增加的趋势,1960s、1970s、1980s和1990s流域平均滞留 DSi分别达到10 ×104、25 ×104、45 ×104和75×104t/a,平均每年增加2×104t(图4A).从DSi滞留的流域分布看,长江上游、中游和下游支流大型水库滞留 DSi的量分布达到26.0 ×104、33.3 ×104和7.5 ×104t/a,所占比重分别为31.0%、33.3%和9.0%.另外,干流三峡和葛洲坝水库滞留DSi的量为18.2×104t/a,占所有水库的21.0%.(图1,图4B).

图3 长江流域大型水库的时空分布及其对上游径流的滞留时间Fig.3 Spatial-temporal distribution of big reservoirs and retention time of runoff in the Yangtze River drainage basin

根据保守的水库泥沙年淤积率计算结果,长江流域162座大型水库,对泥沙的累计淤积量达6.75×108t/a(图4C),其中,16座大于20×108m3的水库泥沙淤积量占所有水库的66%,31座大于10×108m3的水库泥沙淤积量占所有水库的78%,54座大于5×108m3的水库泥沙淤积量占所有水库的87%(图4C).从时间分布看,水库的泥沙淤积量也呈现逐年增加的趋势,1960s、1970s、1980s和1990s大型水库平均泥沙淤积量分别达到0.9 ×108、2.0 ×108、3.8 ×108和6.0 ×108t/a,平均每年增加库容 0.16 ×108t(图4C).从流域分布看,干流三峡和葛洲坝水库泥沙淤积量为1.6×108t/a,占所有水库的26.3%;长江上游、中游和下游支流大型水库泥沙淤积量所占比重分别为17.8%、48.0%和7.5%(图1,图4D).

4 讨论

4.1 DSi变化与径流、悬沙及DIN、DIP变化之间的关系

长江入海水沙和DSi、DIN、DIP通量变化及其相关关系的结果表明:长江流域自1960s以来,河流的入海DSi通量呈现明显的下降趋势,这一过程与入海径流波动、悬沙通量不断减少,DIN通量和DIP通量不断增加的过程同时发生(图2),相关分析进一步表明:河流入海DSi与径流量、悬沙通量呈正相关关系,R2分别达0.61和0.71;与DIN通量呈现负相关关系,R2达0.65;但与DIP通量的相关性较弱(图2).上述结果表明:河流流量下降、泥沙淤积加强、河流DIN通量增加会导致水体中DSi浓度下降,进而引起DSi入海通量减少.首先根据河流DSi通量的定义,近几十年来长江径流量没有明显下降而DSi通量下降的结果只能表明DSi浓度的下降.其次,河流中泥沙的淤积会吸附DSi沉积致使DSi浓度下降,尤其是水库的泥沙淤积效应以及水滞留效应,会产生“泥沙过滤器”效应.第三,河流中DIN、DIP的增加使河流的营养水平提高,使藻类容易生长,虽然目前水库的藻类生产力仍受到磷的限制,但是水库内藻类仍更容易生长发育吸收DSi,导致DSi浓度下降和通量下降,产生“生物过滤器”滞留效应[13-14],我们将在后面更进一步探讨这种过滤器效应.

图4 长江流域大型水库的DSi生物滞留量和泥沙淤积量的时空分布Fig.4 Spatial-temporal distribution of DSi retention and sediment of big reservoirs in the Yangtze River drainage basin

4.2 大型水库的“泥沙过滤器”效应和DSi“生物过滤器”效应

大型水库的时空分布及对径流的滞留时间结果表明:自1950年以来,即使按有效库容(一般约占总库容的70%)算,水库拦截的径流量也已经占流域年均径流量的11.76%,其中以三峡、丹江口等为代表的库容大于5×108m3的54座大型水库拦截的径流已占全流域的87%.另外,90%以上的水库对上游径流的滞留时间大于0.05年(18 d)(图3).水库水体滞留时间的存在使水库内藻类开始生长发育,吸收水体的营养盐,产生营养盐“生物过滤器”滞留效应.一般来说当滞留时间超过浮游植物充分增长所需的周期(2周),水库内的藻类就会生长[37-38],而长江流域90%以上的水库对径流的滞留时间都超过2周,加上水库泥沙沉积加速、透明度增加、光合作用加速,进入水库的氮、磷增加,均导致水库内藻类的大幅度暴发,导致携带营养盐的生物滞留.尤其当DSi被硅藻吸收建造壳体,其死亡后的壳体中硅再溶解的速率非常慢,这使DSi随着壳体的沉积而埋藏于水库沉积物中.本研究也确实表明,长江流域的水库产生了显著的“生物过滤器”效应和“泥沙过滤器”效应.水库的“生物过滤器”,对DSi的累计滞留量达0.85×106t/a,约占年均入海DSi通量(1990-2000年)5.4×106t/a的15.7%.自1950年来,DSi的滞留量逐年增加(图4A),大型水库对DSi的贡献量巨大,三峡水库滞留DSi量达17×104t/a.需要指出的是,水库通过硅藻固定的DSi不会全部沉积在水库里,有一部分硅藻会随着水库放水进入下游,这部分流失的硅藻占水库硅藻生产量的比率不大.对于死亡硅藻,因为构成藻类的原生质密度都大于水,硅藻会下沉,硅藻颗粒大小为1~500 μm,大部分都大于100 μm[32],沉积速度较快,对于滞留时间超过2周以上的水库(占90%以上,图3)来说,死亡硅藻应该有充分的时间沉积于水库内.对于活体硅藻,可以通过生物浮游机制,一直生活在水体上层随水库放水进入下游,关键是有多少活体硅藻能进入下游,长江各类水库滞留时间不一,平均滞留时间为0.3年(4个月,图3),按藻类充分发育生长的周期(2周)计算,平均发育8个周期的硅藻,放水时段水库内活体硅藻生产量最多占全年生产量的1/8.无论沉积于水库还是进入下游,DSi都已经由无机态转为有机态而移出.其次,水库蓄水引起水面坡降减小,使进入水库径流流速明显减缓甚至静止,悬浮物浓度因颗粒物加速沉积而减少,产生“泥沙过滤器”效应.总体来看,1950年来,由于水库数量的增加,大型水库总淤积量平均每年增加0.16×108t,至2006年,162座大型水库总淤积量达6.75×108t/a(图4C).不但导致入海悬沙通量由1960s的5.08×108t/a下降到1990s的3.41×108t/a,下降幅度达32.8%(图2B);而且还导致泥沙吸附DSi沉积而滞留于水库,这种泥沙吸附滞留DSi的过程讨论如下.

4.3 “生物过滤器”效应和“泥沙过滤器”效应对入海DSi通量的影响

许多学者都认为水库的“生物过滤器”是DSi入海通量减少的主要驱动力[5,11-13].但是,本文的结果表明长江大通站入海DSi通量1960s-1990s共减少1.85×106t/a(图2C),而流域162个水库“生物过滤器”对DSi的累计滞留量为0.85×106t/a,仅占年均入海DSi通量(1990-2000年)5.4 ×106t/a的 15.7%,占入海通量减少量的45.9%(图4A).这说明水库的“生物过滤器”不能完全解释DSi入海通量减少的原因.实际上,这种矛盾也是世界范围的普遍现象.例如:多瑙河入黑海的DSi在1972年铁门大坝建设前后浓度分别为140和58 μmol/L,与原来相比减少了58%[5],但最近的研究却发现铁门水库内,每年因硅藻活动产生的生物硅颗粒的沉降仅减少5%左右的DSi[14],远远低于58%的减少幅度.科罗拉多河流入海DSi在大坝建设前后分别为225和133 μmol/L,下降40.8%[39];尼罗河入海DSi浓度在阿斯旺大坝建设前后DSi分别为210和10 μmol/L,下降了95.2%[40].但是根据模型计算,大坝对 DSi的滞留通量仅仅占全年通量的17%~18%[41],远远小于各地观测的实际值.这些事实表明,河流入海DSi减少的过程和机理远比人们想象的复杂,尤其是完全用库区硅藻暴发滞留DSi解释河流DSi下降的机理和过程是不完善的.本文认为,除了水库的“生物过滤器”外,大坝的“泥沙过滤器”也是入海DSi通量下降的主要驱动力,根据本文的计算结果,长江流域162个大坝的“泥沙过滤器”对流域泥沙累计淤积量贡献巨大(图4C),除了直接造成悬沙入海通量的下降,“泥沙过滤器”效应也会造成大量的DSi被沉积的泥沙所吸附沉淀,导致DSi通量减少.根据本文结果间接估算:水库“泥沙过滤器”应该导致0.9×106t/a的DSi滞留于水库内,占年均入海DSi通量(1990-2000年)5.4×106t/a的16%,占入海通量减少量的50%.

本文根据Vollenweider模型估算的“生物过滤器”效应是简化各种条件得出的较粗糙的结果,目的是了解水库对DSi吸收固定的基本趋势,结果和各个水库的实际情况肯定有较大的出入.为了验证这种趋势的可靠性,我们把本文的结果与2002年乌江生源要素的水坝拦截调查结果[42]进行了对比:乌江流域东风水库、乌江渡水库“生物过滤器”和“泥沙过滤器”对DSi的滞留量分别占入库量的22.8%和10.7%,而我们计算的长江流域水库对DSi的综合滞留量约占入海通量的29%,虽然比实际水库的调查值偏大,但考虑全流域的综合情况,结果仍具有一定可信度,至少表明长江流域水库对DSi的滞留不可忽视.

4.4 流域DSi的水库滞留机制

虽然本文直接计算和间接估算了水库的“生物过滤器”效应和“泥沙过滤器”效应.但是对于水库的“泥沙过滤器”,并没有直接的测量结果和计算模型.“泥沙过滤器”为主要过程的滞留机制是下一步研究的主要内容.实际上,建设初期水库中颗粒物的沉积速率是天然湖泊的4.7倍[43],水库对DSi的滞留过程始终是在泥沙颗粒沉积过程中实现的.水库滞留DSi是DSi、悬浮颗粒、生物三者之间的生物地球化学过程,主要为通过悬浮颗粒物吸附DSi的物理作用以及生物对DSi吸收的生物作用,经过沉积将DSi逐渐移除的复杂过程[44].其中,生物吸收DSi,最终以有机碎屑沉积于库区,故也可归结为悬浮颗粒物对DSi的移除过程.只考虑或者侧重生物的DSi滞留效应,肯定不能正确估算水库的DSi滞留量[10].水库中的悬浮颗粒分为无机和有机碎屑,有机碎屑又分为外源输入和内源自生.3种碎屑对DSi的滞留过程、贡献有根本区别.无机碎屑沉积对DSi的滞留机制是无机碎屑沉积作用导致DSi浓度减少.迄今为止,陆地水库内DSi的无机滞留研究尚未见报道.外源有机碎屑沉积对DSi的滞留机制主要是该碎屑沉积埋藏于库区导致DSi浓度减少[45].内源有机碎屑沉积对DSi的滞留机制主要是因库内藻类生长吸收、死亡沉积埋藏导致DSi浓度减少,即前面所述的“生物过滤器”效应,国内外都有大量研究[46].

5 结论

综上所述,自1950年建国以来长江流域的水库建设,形成了显著的“泥沙过滤器”效应和“生物过滤器”效应,对入海泥沙和入海DSi通量产生了明显的影响.首先,水库形成“水过滤器”效应,使径流过程明显受水库的调节和控制,明显改变了径流的自然特性,流域90%以上的水库对上游径流的滞留时间大于0.05年.其次,水库的“生物过滤器”效应显著,根据Vollenweider模型计算估计,162个大型水库对DSi的累计滞留量达0.85×106t/a,占年均入海DSi通量(1990-2000年)的15.7%,占入海DSi通量减少量(1990s相比1960s)的45.9%.此外,研究也揭示水库的“泥沙过滤器”效应对DSi通量的影响不容忽视.大型水库对泥沙的淤积直接造成悬沙入海通量下降的同时,也吸附大量的外源和内源DSi颗粒沉淀,导致入海DSi通量减少.但是目前对水库“泥沙过滤器”的滞留机理并不清楚,迫切需要展开深入研究.

致谢:感谢陈中原教授、程和琴教授、日本徐开钦教授、Masataka Watanabe教授对本研究资料收集提供的帮助和宝贵建议.

[1]Wollast R,Mackenzie FT.The global cycle of silica.In:Aston SR ed.Silicon geochemistry and biochemistry.San Diego:Academic Press,1983:39-76.

[2]Eric S,Smis A,Damme SV et al.The global biogeochemical silicon cycle.Silicon,2009,1(4):207-213.

[3]李茂田,程和琴.近50年来长江入海溶解硅通量变化及其影响.中国环境科学,2001,21(3):1-5.

[4]Li MT,Xu KX,Watanabe M et al.Long-term variations in dissolved silicate,nitrogen,and phosphorus flux from the Yangtze River into the East China Sea and impacts on estuarine ecosystem.Estuarine,Coastal and Shelf Science,2007,71:3-12.

[5]Humborg C,Ittekkot V,Cociasu A et al.Effect of Danube river dam on Black Sea biogeochemistry and ecosystem structure.Nature,1997,386:385-388.

[6]Yu ZG,Mi TZ,Yao QZ.The nutrients concentration and the changes in decade-scale in the central Bohai Sea.Acta Oceanologica Sinica,2001,20(1):65-75.

[7]Berner RA,Lasaga AC,Garrels RM.The carbonate-silicate geochemical cycle and its effect on atmospheric carbon dioxide over the past 100 million years.American Journal of Science,1983,283:641-683.

[8]Tréguer P,Pondaven P.Silica control of carbon Dioxide.Nature,2000,406:358-359.

[9]Zhang J,Liu S,Wu Y et al.Dissolved silica in the Changjiang(Yangtze River)and adjacent coastal water of the East China Sea.In:Ittekkot V,Unger D,Humborg C et al eds.The silicon cycle-human perturbations and impacts on aquatic systems.Washington D.C.:Island Press,2006:71-80.

[10]Conley DJ.Terrestrial ecosystems and the global biogeochemical silica cycle.Global Biogeochemical Cycles,2002,16(68):1-8.

[11]Vollenweider RA.Möglichkeiten und Grenzen elementarer Modelle der Stoffbilanz von Seen.Archiv für Hydrobiologie,1969,66:1-36.

[12]Dillon PJ,Rigler FH.A test of a simple nutrient budget model predicting the phosphorus concentration in lake water.Journal of the Fisheries Board of Canada,1974,31:1771-1778.

[13]Conley DJ,Stalnache P,Pitkanen H et al.The transport and retention of dissolved silicate by rivers in Sweden and Finland.Limnology and Oceanography,2000,45:1850-1853.

[14]Friedl G,Teodoru C,Wehrli B.Is the Iron Gate I reservoir on the Danube River a sink for dissolved silica?Biogeochemistry,2004,68:21-32.

[15]Chen ZY,Li JF,Shen HT et al.Yangtze River of China:historical analysis of discharge variability and sediment flux.Geomorphology,2001,41:77-91.

[16]Duan SW,Xu F,Wang LJ.Long-term changes in nutrient concentrations of the Changjiang River and principal tributaries.Biogeochemistry,2007,85:215-234.

[17]长江水利委员会.长江下游水沙资料.1955-1985(内部资料).

[18]沈志良.长江干流营养盐通量的初步研究.海洋与湖沼,1997,28(5):522-527.

[19]沈志良.长江磷和硅的输送通量.地理学报,2006,61(7):741-751.

[20]Liu SM,Zhang J,Chen HT et al.Nutrients in the Changjiang and its tributaries.Biogeochemistry,2003,62:1-18.

[21]《长江年鉴》编委会.长江年鉴.武汉:长江年鉴社,1992-2002:1-544.

[22]王 杰,王保畲,罗正齐.长江大辞典.武汉:武汉出版社,1997:1-927.

[23]中华人民共和国水利部.2008年全国水利发展统计公报.北京:中国水利水电出版社,2009:1-50.

[24]周 婕,曾 诚.湖泊富营养化数学模型研究进展.人民长江,2007,38(11):115-119.

[25]韩 菲,陈永灿,刘昭伟.湖泊及水库富营养化模型研究综述.水科学进展,2003,14(6):785-792.

[26]Zhang J,Zhang ZF,Liu SM et al.Human impacts on the large world rivers:would the Changjiang be an illustration?Global Biogeochemical Cycles,1999,13(4):1099-1105.

[27]Vollenweider RA,Kerekes J.The loading concept as a basis for controlling eutrophication philosophy and preliminary results of the OECD programme on eutrophication.Progress Water Technology,1980,12:5-18.

[28]Canfield J,Bachmann RW.Prediction of total phosphorus concentrations,chlorophyll,and Secchi depth in natural and artificial lakes.Canadian Journal of Fish Aquatic Science,1981,38:414-423.

[29]Hu M,Yang Y,Xu C et al.Phosphate limitation of phytoplankton growth in the Changjiang Estuary.Acta Oceanology Sinica,1990,9:405-411.

[30]Redfield AC,Ketchum BH,Richards FA.The influence of organism on the composition of seawater.The Sea,1963,2:26-77.

[31]Brzezinski MA.The Si∶C∶N ratio of marine diatoms:interspecific variability and the effect of some environmental variable.Journal of Physiology,1985,21:347-357.

[32]王苏民,窦鸿身.中国湖泊志.北京:科学出版社,1998:1-942.

[33]陈 勇,段辛斌,刘绍平等.三峡水库三期蓄水后浮游植物群落结构特征初步研究.淡水渔业,2009,39(1):10-15.

[34]邬红娟,彭建华,韩德举等.丹江口水库浮游植物及其演变.湖泊科学,1996,8(1):43-50.

[35]周亚平,金卫根,陈传红.洪门水库浮游植物研究.水利渔业,2008,28(3):41-63.

[36]中华人民共和国水利部.中国河流泥沙公报.北京:中国水利水电出版社,2002:1-60.

[37]Kawara O,Yura E,Fujii S et al.A study on the role of hydraulic retention time in eutrophication of the Asahi River Dam Reservior.Hydrobiologia,1998,37:245-252.

[38]冉祥滨,于志刚,姚庆祯等.水库对河流营养盐滞留效应研究进展.湖泊科学,2009,21(5):614-622.

[39]Mayer LM,Gloss SP.Buffering of silica and phosphate in a turbid river.Limnology and Oceanography,1980,25:122-142.

[40]Van Bennekom AJ,Salomons W.Pathways of nutrients and organic matter from land to ocean through rivers.In:Martin JM,Burton JD,Eisma D eds.River inputs to ocean systems.New York:UNEP,IOC,SCOR,1981:33-51.

[41]Beusen AHW,Bouwman F,Durr HH et al.Global patterns of dissolved silica export to the coastal zone:Results from a spatially explicit global model.Global Biogeochemical Cycles,2009,23:1-13.

[42]朱 俊.水坝拦截对乌江生源要素生物地球化学循环的影响[学位论文].贵阳:中国科学院地球化学研究所,2005:1-118.

[43]Dean WE,Gorham E.Magnitude and significance of carbon burial in lakes,reservoirs,and peatlands.Geology,1998,26:535-538.

[44]Ittekkot V,Unger D,Humborg C et al.The silicon cycle-human perturbations and impacts on aquatic systems.Washington D.C.:Island Press,2006:1-256.

[45]Conley DJ.Riverine contribution of biogenic silica to the oceanic silica budget.Limnology and Oceanography,1997,42:774-777.

[46]Harrison JA,Seitzinger SP,Bouwman AF et al.Dissolved inorganic phosphorus export to the coastal zone:Results from a spatially explicit,global model.Global Biogeochemical Cycles,2005,19(4):GB4S03.doi:10.1029/2004GB002357.