秋季南极涛动异常对冬季中国南方降水的影响

2014-09-22钱卓蕾

钱卓蕾

浙江省绍兴市气象局,绍兴312000

1 引言

近些年来,我国冬季极端降水和降雪事件频发,引起了科学家的极大关注。在我国南方地区,冬季降水异常偏多也时常造成冬汛和雨雪冰冻灾害;降水异常偏少则可导致干旱,影响农业生产和生活。2008年初的严重雨雪冰冻事件就造成了严重的灾害,引起了极大的关注。但是,在预测冬季降水方面,尚缺少物理基础和有效的方法,因此亟待加强有关研究工作。

一些学者对我国冬季降水的影响因素做了研究工作,并指出:我国冬季降水年际变化的 EOF1与ENSO循环以及东亚冬季风强度的变化有密切的关系(王林等,2011);在1、2月强(弱)东亚冬季风易造成南方冬季降水偏少(多)(曾剑等,2010);李维京和丑纪范(1990)通过分析 1951年至1984年北半球500 hPa平均高度场和长江中下游降水,指出欧亚遥相关型(EU)是长江中下游地区冬季降水的主要影响因子;当冬季EU处于正(负)位相时,我国东部降(增)温,降水减少(增加)(刘毓赟和陈文,2012);孙建奇等(2009)对我国东部北方一次暴雪异常天气的研究发现,持续异常的北极涛动(AO)、南极涛动(AAO)、欧亚型遥相关(EU)以及北太平洋涛动(NAO)等大气模态是重要的前期大气环流背景;帅嘉冰等(2010)认为我国冬季降水量与AO的相关关系具有明显的年代际变化特征;西伯利亚高压对中高纬亚洲大陆平均温度和降水都有显著影响(龚道溢等,2002)。

以往对冬季降水的研究主要侧重于北半球环流异常的影响,而对南半球的关注较少。南极涛动(Antarctic Oscillation,简称AAO)是南半球中高纬主要的气候变率模态,具有很强的纬向对称性,它表现为以南极大陆为中心的气压与中纬度地区反位相变化的特征。龚道溢等(1998)将AAO指数定义为40°S和65°S上标准化纬向平均海平面气压差。中国科学家对南半球环流进行了大量的研究,发现其对北半球大气环流异常有重要影响,分析了AAO和南半球大气环流异常与东亚不同季节降水以及温度的紧密联系,并将其作为中国气候季节和年度预测的一个重要因子:孙淑清等(2007)指出澳大利亚东侧的环流异常和西太平洋热带气旋活动频数密切相关;王会军等(2003,2006)的研究表明当南半球对流层上层纬向风为正位相(负位相)时,东亚季风区对流层上层和低层的季风环流均为减弱(加强),索马里急流的年际变化与全球范围内环流相联系,尤其与东亚沿岸的异常波列分布有关;春季AAO加强,则马斯克林高压和澳大利亚高压加强,夏季东亚长江流域至日本一带多雨(Xue et al.,2003);范可和王会军(2006a,2006b,2007a)研究发现:南半球的中高纬大气环流是有可能作为东亚气候短期预测的一个重要因子,冬、春季的AAO与中国北方沙尘频次在年际变化上有显著的反相关关系,AAO强年不利于东亚冬春两季冷空气的活动;宋洁和李崇银(2009)提出 AAO和滞后其 25~40天的类似于北大西洋涛动的偶极子模态,以及伴随这一偶极子模态而出现的北半球中纬度纬向风异常之间存在着统计上的联系;高辉等(2003)发现当春季尤其是5月AAO异常强(弱)时,常常对应于夏季江淮流域降水的偏多(少),梅雨出梅偏晚(迟),梅期长度偏长(短)。基于树木年轮复原的降水资料,Wang and Fan(2005)指出AAO的异常和我国华北降水有显著反相关关系。

关于AAO与夏季降水的联系已经有了比较系统的研究工作,但是对于 AAO对冬季降水的影响,尤其是秋季AAO对冬季降水的前期效应,目前还没有比较深入的研究。本文主要是利用最新资料,通过统计方法分析了秋季AAO对冬季我国南方降水的作用,目的是进一步探索AAO对东亚气候的影响,并为南方地区冬季降水的预报提供方法和依据。

2 资料选取

所用资料:(1)国家气候中心160站降水资料;(2)NCAR/NCEP月平均再分析资料,资料水平分辨率为 2.5°×2.5°网格;(3)NOAA 相关网站提供的月平均AAO指数序列。为方便计,文中所称冬季是指12月至次年2月,冬季降水量指冬季3个月的累积降水量,时间长度为1979~2012年。

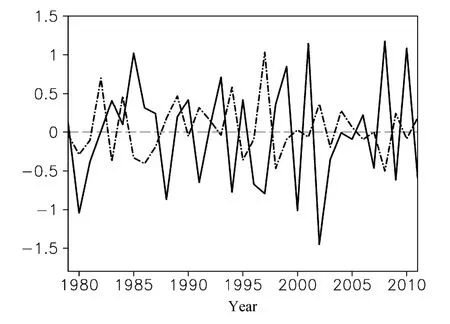

3 秋季AAO与南方冬季降水的联系

利用统计手段划分降水区的方法,首先找出冬季南方降水变率最大的测站,选取区域(22°N~32°N,104°E~124°E)内与该测站显著相关的站点,将这些站点的冬季平均降水量作为我国南方地区冬季降水量。计算南方冬季降水的时间序列,与秋季AAO的时间序列进行比较分析(图1),可以看到:两者有反相变化趋势,相关系数为−0.47。从低频变化部分可以更清楚地看到两者的位相是相反的,这种年代际反相关关系在 90年代以后更为显著。在1979~2011年的33 a中,秋季AAO 为正距平的年数有18 a,其中有14 a随后的冬季南方地区降水距平为负,占总年份的 77.8%;秋季 AAO为负距平的年数有15 a,其中有9个年份随后的冬季南方降水距平为正,占总年份的60%。秋季AAO超过0.5个标准差的年数有6 a,所有这些年随后的冬季南方地区降水距平都为负;秋季AAO 低于负的0.5个标准差的年数有10 a,这8个秋季随后的冬季南方降水距平均为正。以0.5个标准差为划分标准,将秋季 AAO 超过 0.5个标准差的年份归为秋季AAO偏强年份;低于-0.5标准差的年份归为秋季AAO偏弱的年份,选取了6个AAO异常偏强年(分别是 1985、1993、1999、2001、2008、2010年)和10个AAO异常偏弱年(分别是1980、1988、1991、1994、1996、1997、2000、2002、2009、2011 年)。

图1 1979~2011年秋季AAO指数(实线)和1979/1980~2011/2012年冬季中国南方降水量标准化距平(点划线)时间序列Fig.1 Time series of autumn Antarctic Oscillation index (AAO, solid line) in 1979–2011 and winter precipitation in southern China(Standardized anomaly) in 1979/1980–2011/2012 (dash-dotted line)

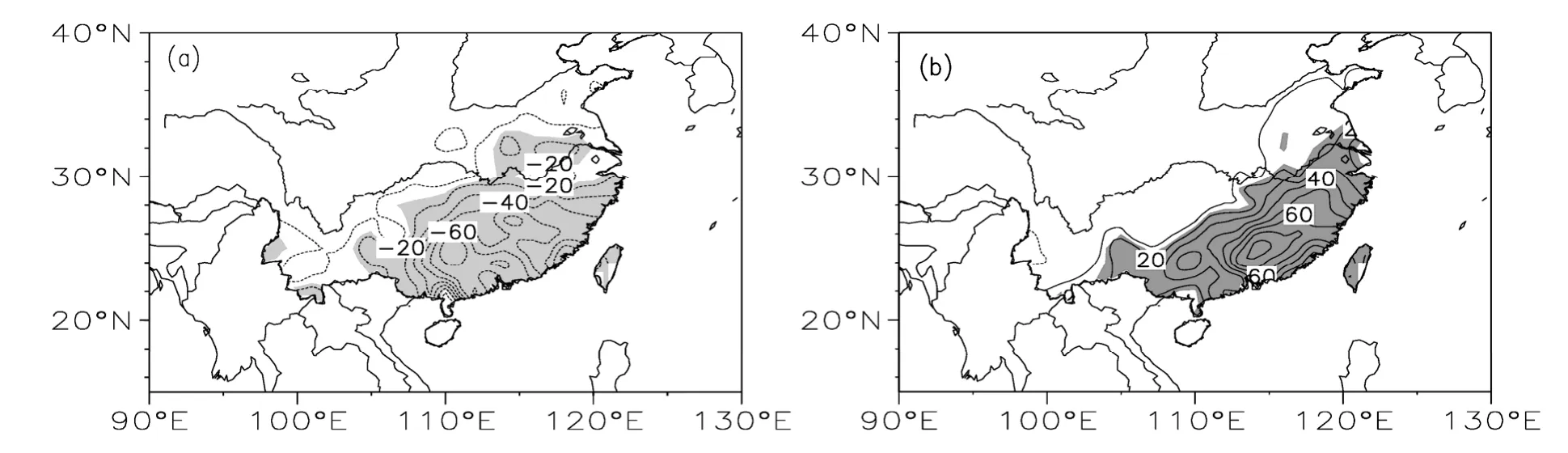

对秋季AAO正负异常年份对应的冬季160台站降水进行合成分析,得到降水距平合成图(图2):AAO正异常年,除了个别站点,我国南方地区的降水都为负距平分布,中心位于华南地区,绝对值大于80 mm;而在AAO负异常年,从山东南部到广西北部连线的右侧东南部地区都为明显的正距平区,中心也位于华南,超过80 mm。因此,在秋季AAO正位相年份随后的冬季南方地区降水容易偏少,而秋季AAO负位相年份随后的冬季南方地区降水容易偏多。

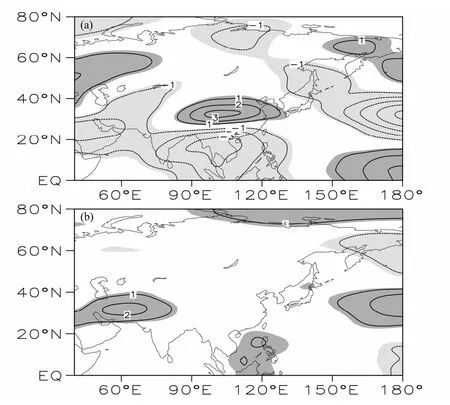

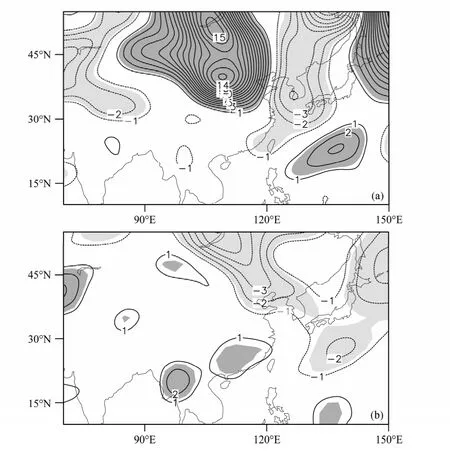

为了进一步分析秋季AAO与冬季降水的耦合关系,将 1979~2011年秋季南半球海平面气压场与随后冬季 160站降水进行奇异值分解(SVD),气象要素左场取 1979~2011年秋季南半球海平面气压场,右场是1979/1980~2011/2012年冬季中国160站降水量。图3是奇异值分解的左右场第一模态,第一模态所占的解释方差为85%,对应的时间系数的相关是 0.58(通过 95%的信度检验),说明秋季南半球气压场与冬季降水存在很好的联系。第一模态的左场上,南半球中、高纬地区分别表现出环状的显著正、负值区,两者呈现反位相变化,这正是AAO的正位相特征。在右场上,可以看到,在我国南方地区都有明显的负值区域,中心在华南地区。奇异值分解的相关分析与上文的结果是一致的,同样表明秋季AAO的正位相与冬季南方降水偏少的情况相对应;而秋季AAO负位相与冬季南方降水偏多的情况相对应。

4 与秋季AAO相联系的冬季北半球大气环流异常

张自银等(2008)指出我国南方降水主要受对流层850 hPa至200 hPa环流异常的作用。我们对北半球对流层高低层主要大气环流指标与南方冬季降水的关系进行分析,考虑了东亚西风急流指数、欧亚遥相关型(EU)、西太平洋遥相关型(WP)、北极涛动(AO)和南支槽活动指数等指标,分别计算它们与南方冬季降水序列的相关系数,为-0.3、0.35、-0.19、0.23、0.32,可以看到,东亚西风急流、欧亚遥相关(EU)和南支槽与南方冬季降水的相关通过 5%显著性检验,表明以上这三个因子对于南方冬季降水有重要影响。

图2 秋季AAO正异常(a)和负异常(b)年合成的冬季中国南方降水分布(单位:mm)。阴影表示通过0.05显著性检验的区域Fig.2 Composites of the winter precipitation anomalies (unit: mm) for southern China based on the autumn positive (a) and negative (b) AAO anomaly years.The shaded areas pass the significance level of 0.05

图3 秋季南半球海平面气压场(a)与中国南方冬季降水(b)SVD的第一模态。阴影区是通过0.05显著性检验的区域;降水分布已经放大100倍Fig.3 The leading SVD (Singular Value Decomposition) modes for (a)the autumn SHSLP (Southern Hemisphere Sea Level Pressure) anomalies and (b) the winter precipitation in China.The shaded areas pass the significance level of 0.05; the values of winter precipitation are multiplied by 100

冬季东亚高空西风急流是影响东亚和我国天气气候的重要系统,东亚副热带西风急流的季节性变化与冬、夏季风的爆发有密切的关系。冬季西风急流强度指数体现了西太平洋与高纬大陆的热力对比,较好地反映了西伯利亚高压与阿留申低压的强度变化,可作为表征冬季风强弱变化的一个定量指标,急流增强(减弱)对应西伯利亚冷高压和阿留申低压加强(减弱),东亚冬季风偏强(弱)(况雪源等,2008)。而强(弱)东亚冬季风易造成南方冬季降水偏少(多)(曾剑等,2010)。图4给出了冬季200 hPa纬向风距平在前期秋季AAO强弱年的合成分布,图中显示:AAO偏强年,我国25°N~40°N之间有显著正距平中心,25°N以南为显著负距平区,表明对流层高层的副热带西风急流明显增强,东亚冬季风增强,意味着我国南方地区降水减少;AAO偏弱年,异常区的分布基本相反,我国上空的负异常较AAO偏强年的负距平偏弱,范围偏小,负异常表明该地区上空的副热带西风急流减弱,东亚冬季风减弱,我国南方地区降水增多。从合成分布差值场上可以更清楚地看到秋季AAO强弱年的西风急流差异(图略):从青藏高原到日本南部地区都为显著的正距平,东亚冬季风在秋季AAO从偏强年到偏弱年的强度有明显的减弱趋势。

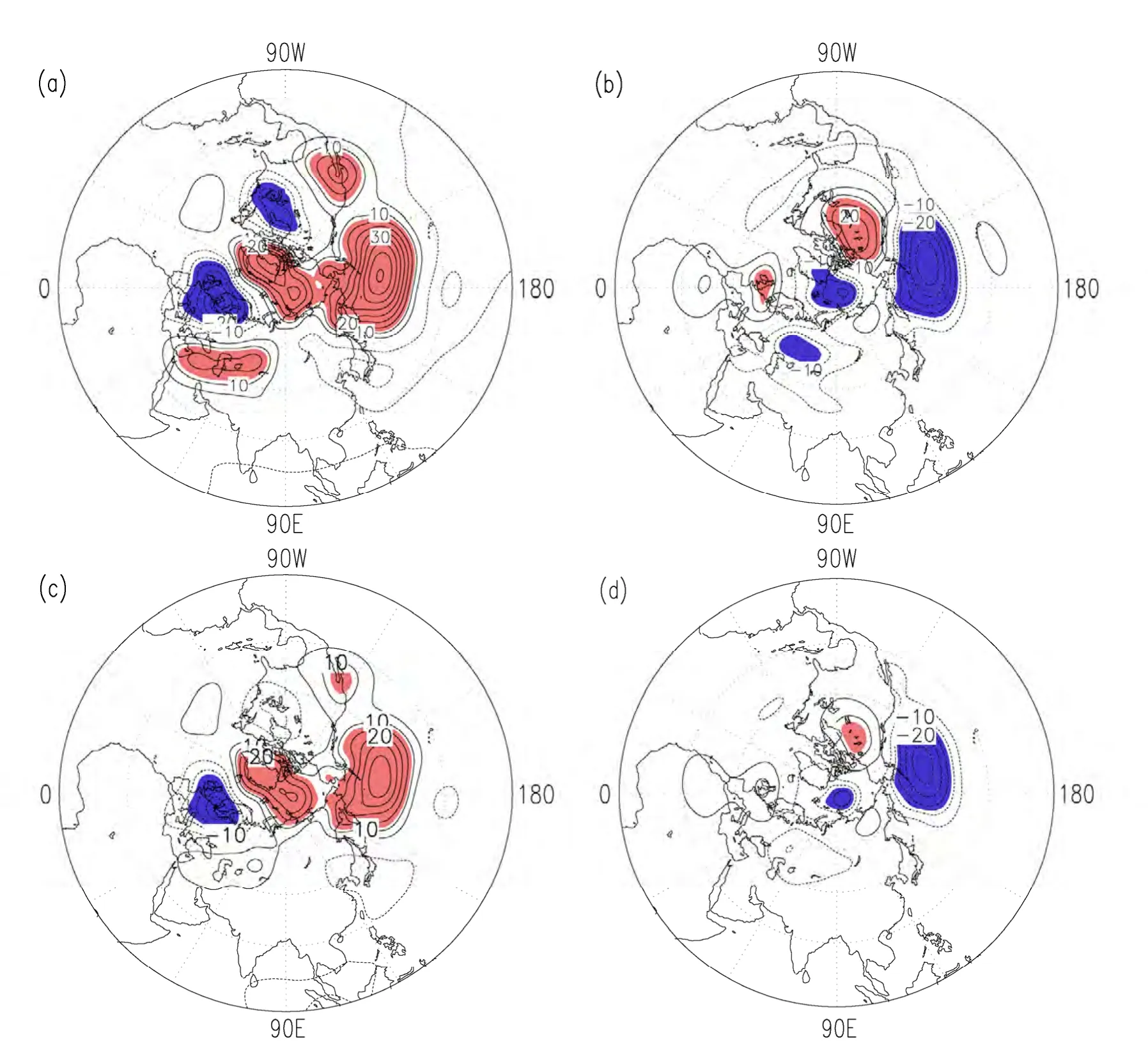

从500 hPa和700 hPa合成距平环流场(图5)可以看到:在秋季AAO正异常年,在欧亚大陆上,主要表现为-、+、-的波列分布,类似于Wallace and Gutzler(1981)定义的欧亚遥相关型(EU),在平均环流场上这些异常区分别对应欧洲西部槽,乌拉尔山高压脊和亚洲东部槽,即欧洲西部槽、乌拉尔山高压脊和东亚沿岸大槽均偏强,表明欧亚大陆中高纬度地区环流的经向度较大,南下的冷空气势力强。其中正异常区范围较大,往西南一直延伸到阿拉伯半岛,往东南一直延伸到我国华南以南地区,而 30°N以南的我国大陆地区正是南支槽和南支急流活动的位置,说明当AAO为正异常时,南支槽偏弱。在西太平洋上,表现为北正南负的异常分布,阿留申低压和南部的副热带高压异常偏弱,西太平洋上南北位势差异偏小,不利于暖湿气流输送。而在秋季AAO负异常年,环流形势完全相反。欧亚大陆上表现为+、-、+的波列,欧洲西部槽、乌拉尔山高压脊和东亚沿岸大槽均偏弱,中高纬度地区环流纬向型分布较明显,不利于高纬度强冷空气南下。负异常覆盖了 30°N以南广大地区,说明南支槽较常年偏强。西太平洋上的环流型主要为南正北负,西太平洋副高偏强偏南,有利于暖湿气流输送到我国南方地区。

南方冬季降水与南支槽上的扰动密切相关。这里用700 hPa经向风纬向偏差的平方来表示扰动。计算秋季AAO正负异常年的扰动情况(图6),可以发现:在秋季AAO正异常年,我国南方地区基本都为扰动负距平区,西南急流上的扰动较少,而我国北方地区有很强的正距平中心,正异常区一直往南延伸到 30°N附近,表明强冷空气活跃南下,不利于西南气流北抬;秋季AAO负异常年,南方地区为正距平区,西南急流上的扰动活跃,暖湿气流输送较强。同时可以看到:北方地区也存在较弱的正距平区,保证了存在一定强度的冷空气南下影响,与北上的暖湿气流交汇在我国南方地区形成降水。在差值场上,扰动的特征更加明显:在东亚地区,30°N以南是显著的正距平区,30°N以北是显著的负距平中心,表明秋季AAO正异常年的冷空气活动强度要明显强于负异常年,而暖空气活动强度明显弱于负异常年。

图4 秋季AAO正异常(a)和负异常(b)年合成的冬季200 hPa纬向风距平场(单位:m/s)。阴影表示通过0.05显著性检验的区域Fig.4 Composite of the 200-hPa zonal wind anomaly field (unit: m/s) based on the autumn positive (a) and negative (b) AAO anomaly years.The shaded areas pass the significance level of 0.05

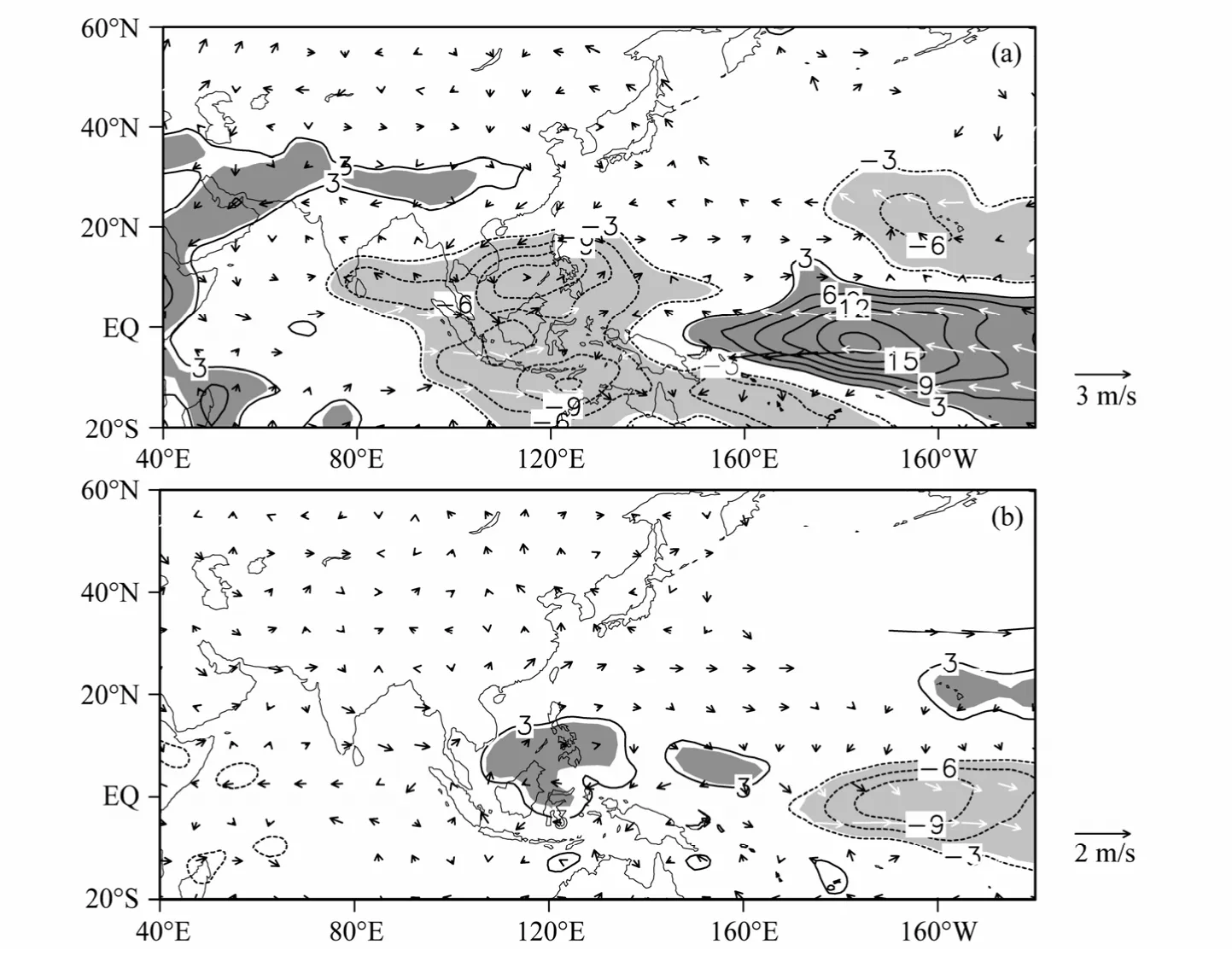

图7是秋季AAO强弱年对应的850 hPa距平风场和OLR距平分布,当前期秋季AAO异常偏强时,中高纬度的主要特征是巴尔喀什湖附近和西北太平洋上有异常反气旋,乌拉尔山地区有较弱的异常反气旋,而东亚沿岸有异常气旋,中低纬度在西北印度洋、南海和西太平洋上各有一个异常气旋,在这些异常气旋和反气旋的影响下,我国大部分地区出现异常偏北风,不利于南方暖湿气流向北输送,异常偏南风主要出现在 15°N以南的海洋性大陆地区。相应地,反映在 OLR场上,主要表现为我国大部分地区为 OLR弱正距平区,而受到异常气旋的辐合上升作用的影响,海洋性大陆区域为明显OLR负距平区,对流偏强;前期秋季AAO异常偏弱时,流场形势是基本相反的:自乌拉尔山到里海附近均存在异常气旋,西北太平洋上也出现异常气旋式环流,东亚沿岸存在异常反气旋环流,西北印度洋和菲律宾地区也出现了异常反气旋环流,与正异常年南海和西太平洋的异常气旋环流相比,负异常年的菲律宾地区反气旋环流偏南,因此副高强度是偏强的,位置是偏南的。这种形势分布使得我国大部分地区出现异常偏南风,有利于向南方降水区输送水汽。在 OLR距平场上,我国大部分地区为 OLR弱的负距平区,而海洋性大陆区域出现了OLR正距平,这与副高异常偏强偏南抑制对流活动有关。从图7中还可以看到,冬季南方降水水汽来源主要有3个,印度洋—孟加拉湾、南海和西太平洋。正异常年以上三个地区的异常气旋环流减弱了这些水汽源地的辐散和对外输送,而负异常年出现的反气旋环流则加强了水汽源地的辐散和对外输送。

图5 秋季AAO正负异常年合成的冬季500 hPa(a、b)和700 hPa(c、d)位势高度距平场(单位:gpm):(a、c)AAO正异常;(b、d)AAO负异常。红色(蓝色)表示通过0.05显著性检验的正(负)区域Fig.5 Composites of the (a, b) 500-hPa and (c, d) 700-hPa height anomaly fields(unit: gpm) based on the autumn positive and negative AAO anomaly years:(a, c) Positive AAO anomaly years; (b, d) negative AAO anomaly years.The red (blue) areas show the positive (negative) anomalies that pass the significance level of 0.05)

5 秋季AAO影响我国南方冬季降水的可能机制探讨

范可和王会军(2006b,2007b)指出局地经向遥相关是冬、春两季中南北半球中高纬大气环流相互作用的一个可能途径,在AAO异常年有从南极到北极分布的经向遥相关,并且该遥相关具有正压的结构,并用数值模拟证实了冬春季节AAO异常下两半球高纬间的经向遥相关存在。那么在秋季AAO异常情况下,是否也存在着联系南北半球环流异常的经向遥相关呢?分析秋季200 hPa正负异常年合成风场距平差值图(图略),在秋季异常偏强的AAO下,对应着同期对流层高纬西风的明显加强和副热带西风的减弱,相应地,北半球亚洲大陆中东部地区和太平洋上高纬度有西风距平,中低纬度出现了东风距平;到了冬季,南半球仍然存在着高纬度西风的增强和副热带西风的减弱,但是增强和减弱趋势较秋季减小很多,而北半球的西风异常却比秋季更加显著,中高纬度的西风距平和中低纬度的东风距平都变得更强,但是在东亚地区,中高纬有较弱的东风距平,我国中部和南部地区是西风距平,到了 20°N又转为明显的东风距平。上述分析表明南北半球的西风是存在联系的,有一定的遥相关关系,秋季南半球的西风异常能够影响随后冬季北半球的西风异常,环流异常从秋季到冬季具有一定的持续性和南北传递性。我们还可以发现:从

同期秋季到后期冬季,太平洋中部都存在一列从南到北纵贯太平洋跨赤道的异常气旋—反气旋相间的遥相关型,冬季较秋季位置偏东。从东亚到南半球高纬度地区,也存在一个遥相关型,表现为蒙古到我国东北部的气旋式环流、覆盖我国中南部地区、南海一直到菲律宾的反气旋式环流、澳大利亚的反气旋环流、澳大利亚以南的气旋式环流以及南半球高纬度地区的反气旋环流。该南北遥相关型在冬季较为明显,在秋季北半球部分波列不明显,只在南半球有从高纬到低纬的遥相关波列,同样也说明从秋到冬,环流异常有自南向北传递的趋势。

图6 秋季AAO正异常(a)和负异常(b)年合成的700 hPa扰动场(单位:m2/s2)。阴影表示通过0.05显著性检验的区域Fig.6 Composites of the 700-hPa perturbation (unit: m2/s2) based on the autumn (a) positive and (b) negative AAO anomaly years.The shaded areas pass the significance level of 0.05

图7 秋季AAO正异常(a)和负异常(b)年合成的850 hPa距平风场(单位:m/s)和OLR距平分布(阴影表示OLR分布通过0.05显著性检验的区域,单位:W/m2)Fig.7 Composites of the 850-hPa wind anomaly field (unit; m/s) and OLR anomaly field (contour, unit: W/m2) based on the autumn (a) positive and (b)negative AAO anomaly years.The shaded areas of OLR anomaly pass the significance level of 0.05

图 8给出秋季 AAO强弱年,太平洋地区(140°W~180°)和东亚地区(100°E~140°E)的冬季纬圈平均纬向风差异场的纬度—高度剖面图,可以看到纬向风也是近似正压结构分布的,类似于范可等(2006b)的研究结果。图8a显示:在对流层中上层,整个太平洋地区自南往北有显著的经向遥相关型:南半球极地为东风带,60°S 附近为显著的西风带,30°S 附近为显著的东风带,赤道为显著西风带,30°N 附近为显著的东风带,60°N附近为西风带,北极为东风带。这个遥相关型在600 hPa以上比较显著。观察图8b同样可以发现从南半球到东亚地区,也存在一个东西风交替的遥相关型:从南极到60°S附近都为显著西风带,45°S附近有显著东风带,30°S附近为显著西风带,30°S~30°N之间为东风带,30°N~45°N之间为西风带,45°N以北为东风带。这个遥相关型也是在对流层中上层较为明显,尤其是北半球部分型。

那么,经向遥相关型具体是通过什么途径来影响我国南方冬季降水的呢? Sun et al.(2008)的研究表明:海洋性大陆区域对流是春季AAO影响长江流域夏季降水的桥梁,春季AAO通过经向遥相关型和异常经向环流与海洋性大陆的对流活动相联系。在秋季AAO正异常年,南半球存在两个遥相关型,一个是澳大利亚南部的气旋式环流与澳大利亚西部的反气旋式环流构成的遥相关型,将 AAO与热带印度洋环流相联系,导致热带东印度洋地区出现异常东风;另一个是南太平洋高纬到赤道地区的经向型,将AAO与热带太平洋环流相联系,导致热带西太平洋地区出现异常西风,从而使得海洋性大陆区域出现异常辐散,促进低层辐合上升和对流发展(图7a),因此,秋季AAO也是通过遥相关型与海洋性大陆对流联系起来的。从105°E~140°E平均合成经向风垂直剖面图上(图略),可以看到:在 10°S~20°N 之间的海洋性大陆区域,有明显的异常上升运动,而异常下沉区主要集中在 25°N到35°N之间,即我国南方地区,两者与高空的异常偏南气流和低空的异常偏北气流(图7a)构成了闭合经向环流,而在秋季AAO负异常年,经向环流方向是相反的。表明海洋性大陆区域与我国南方地区的对流活动是紧密联系的。

图8 秋季AAO正负异常年合成的太平洋地区(140°W~180°)(a)和东亚地区(100°E~140°E )(b)的冬季纬圈平均纬向风差异场(单位:m/s)的纬度—高度剖面。阴影表示通过0.05显著性检验的区域Fig.8 Composite differences of latitude–pressure cross sections of winter parallel-mean zonal wind fields (unit: m/s) in (a) the Pacific (140°W–180°) and (b)East Asia (100°E–140°E) between the autumn positive and negative AAO anomaly years.The shaded areas pass the significance level of 0.05

图9是秋季AAO正负异常年从秋季到冬季逐月 OLR距平差值场。总得来说,海洋性大陆的对流活动在秋季AAO正异常年相对于负异常年是偏强的,但是从9月到次年2月,海洋性大陆区域的对流异常中心位置随时间变化而变化,同时,我国南方地区的对流活动也随之改变。9月,北半球的异常对流中心被副高一分为二,北面的对流中心控制我国南方和东海海域,南面海洋性大陆的对流中心位于赤道附近、120°E以东,而主要的对流不活跃区位于40°N以北;到了10月,我国南方地区的对流中心明显减弱,海洋性大陆对流中心北跳至5°N,并西移到120°E以西;11月,海洋性大陆对流中心出现明显北跳,跃至 15°N附近,强度增强,这时我国南方地区在OLR零线附近;而在12月,前期秋季位于40°N以北的OLR正距平有明显的南压,我国南方地区出现了 OLR正距平。正距平从 12月开始强度逐渐增强,范围扩大,并仍有南压趋势,海洋性大陆区域的 OLR负距平中心也有所南退;到了2月,我国南方地区被显著的OLR正距平所控制,海洋性大陆 OLR负距平中心退至10°N,强度减弱。从 OLR合成差值场的纬度—时间图上同样可以发现(图略):海洋性大陆的 OLR负异常中心在秋季有明显的北跳过程,在冬季又略有南退,而我国南方地区的 OLR正异常区从秋季到冬季出现明显的南压过程,正异常区的显著南压较负异常中心的北跳滞后约1个月。

图9 秋季AAO正负异常年合成的秋冬季逐月OLR(单位:w/m2)距平差值场:(a)9月;(b) 10月;(c)11月;(d)12月;(e)次年1月;(f)次年2月。阴影表示通过0.05显著性检验的区域Fig.9 Composite differences of the autumn and winter monthly OLR (unit: w/m2) anomaly fields between the autumn positive and negative AAO anomaly years: (a) September; (b) October; (c) November; (d) December; (e) January of the next year; (f) February of the next year.The shaded areas pass the significance level of 0.05

以上分析表明:秋季AAO影响我国南方冬季降水的一个可能机制为AAO由经向遥相关波列将异常传递到海洋性大陆地区,从秋季到冬季,海洋性大陆地区的对流异常具有持续性和先北跳加强后南退减弱的特性,并通过局地异常经圈环流影响我国南方地区的对流活动。

6 结论

本文通过 NCEP/NCAR环流场资料和 NOAA提供的AAO指数,重点分析了1979~2011年33 a秋季AAO与随后冬季南方降水之间的关系,结果表明:

(1)相关分析和奇异值分解都显示秋季 AAO与冬季南方降水之间存在显著的负相关关系。秋季AAO为异常正位相,随后的冬季南方地区降水容易偏多;反之, 降水容易偏少。

(2)东亚西风急流、欧亚遥相关和南支槽对南方冬季降水有重要影响。AAO异常偏强年,对高层西风环流而言,对流层高层的副热带西风急流显著增强,东亚冬季风增强;在中层环流场上,中高纬度欧洲西部槽、乌拉尔山高压脊和东亚沿岸大槽均偏强,冷空气势力强,阿留申低压偏弱,低纬度南支槽和西太平洋副高偏弱;同时,700 hPa扰动场上西南急流上的扰动较少,暖湿气流势力弱;而低层风场和 OLR分布显示我国大部分地区出现异常偏北风和OLR弱正异常,海洋性大陆为显著的OLR正距平,这些形势都会导致南方降水偏少。反之,AAO异常偏弱年,环流形势则有利于南方降水偏多。

(3)南北半球的西风存在一定的相互联系。在秋季AAO异常条件下存在两列南北半球经向遥相关型:东亚—南半球高纬地区遥相关与纵贯太平洋南北遥相关。秋季AAO也是通过遥相关波列与海洋性大陆对流相关联的,而海洋性大陆区域对流活动与我国南方冬季降水存在联系,因此海洋性大陆区域对流活动是秋季AAO影响我国南方冬季降水的一个可能途径。

References)

范可, 王会军.2006a.有关南半球大气环流与东亚气候的关系研究的若干新近展 [J].大气科学, 30: 402–412.Fan Ke, Wang Huijun.2006a.Studies of the relationship between southern hemispheric atmospheric circulation and climate over East Asia [J].Chinese J.Atmos.Sci.(in Chinese), 30: 402–412.

范可, 王会军.2006b.南极涛动的年际变化及其对东亚冬春季气候的影响 [J].中国科学 (D辑: 地球科学), 36 (4): 385–391.Fan Ke, Wang Huijun.2006b.Interannual variability of Antarctic Oscillation and its influence on East Asian climate during boreal winter and spring [J].Science in China (Series D: Earth Science), 49: 554–560.

范可, 王会军.2007a.异常弱的南极涛动和2006年我国春季沙尘气候形势 [J].气候与环境研究, 12 (4): 475–480.Fan Ke, Wang Huijun.2007a.The weakening of the antarctic oscillation and the dust climate during spring 2006 in China [J].Climatic and Environmental Research (in Chinese), 12 (4): 475–480.

范可, 王会军.2007b.南极涛动异常及其对冬春季北半球大气环流影响的数值模拟试验 [J].地球物理学报, 50 (2): 397–403.Fan Ke, Wang Huijun.2007b.Simulation of the AAO anomaly and its influence on the Northern Hemispheric circulation in boreal winter and spring [J].Chinese Journal of Geophysics (in Chinese), 50 (2): 397–403.

龚道溢, 王绍武.1998.南极涛动 [J].科学通报, 43 (3): 296–301.Gong Daoyi, Wang Shaowu.1998.Antarctic oscillation [J].Chinese Science Bulletin (in Chinese), 43 (3): 296–301.

龚道溢, 朱锦红, 王绍武.2002.西伯利亚高压对亚洲大陆的气候影响分析 [J].高原气象, 21 (1): 8–14.Gong Daoyi, Zhu Jinhong, Wang Shaowu.2002.The influence of Siberian high on large-scale climate overcontinental Asia [J].Plateau Meteorology (in Chinese), 21 (1): 8–14.

高辉, 薛峰, 王会军.2003.南极涛动年际变化对江淮梅雨的影响及预报意义 [J].科学通报, 48 (增刊II): 87–92.Gao Hui, Xue Feng, Wang Huijun.2003.Influence of interannual variability of Antarctic oscillation on Meiyu along the Yangtze and Huaihe River valley and its importance to prediction [J].Chinese Science Bulletin, 48 (S2): 61–67.

况雪源, 张耀存, 刘健.2008.对流层上层副热带西风急流与东亚冬季风的关系 [J].高原气象, 27 (4): 701–712.Kuang Xueyuan, Zhang Yaocun, Liu Jian.2008.Relationship between subtropical uppertropospheric westerly jet and East Asian winter monsoon [J].Plateau Meteorology (in Chinese), 27 (4): 701–712.

李维京, 丑纪范.1990.北半球月平均环流与长江中下游降水的关系 [J].气象科学, 10 (2): 139–146.Li Weijing, Chou Jifan.1990.Relation between monthly mean circulation in the Northern Hemisphere and the summer precipitation in the middle and lower reaches of Changjiang River [J].Journal of the Meteorological Sciences (in Chinese), 10 (2):139–146.

刘毓赟, 陈文.2012.北半球冬季欧亚遥相关型的变化特征及其对我国气候的影响 [J].大气科学, 36 (2): 423–432, doi:10/3878/j.issn.1006–9895.2011.11066.Liu Yuyun, Chen Wen.2012.Variability of the Eurasian teleconnection pattern in the Northern Hemisphere winter and its influences on the climate in China [J].Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 36 (2): 423–432.

帅嘉冰, 郭品文, 庞子琴.2010.中国冬季降水与AO关系的年代际变化[J].高原气象, 29 (5): 1126–1136.Shuai Jiabing, Guo Pinwen, Pang Ziqin.2010.Inter-decadal variation of the relationship between AO and winter precipitation in China [J].Plateau Meteorology (in Chinese), 29(5): 1126–1136.

孙淑清, 刘舸, 张庆云.2007.南半球环流异常对夏季西太平洋热带气旋生成的影响及其机理 [J].大气科学, 31 (6): 1189–1200.Sun Shuqing, Liu Ge, Zhang Qingyun.2007.The influence of the circulation anomalies in the Southern Hemisphere on the tropical cyclone frequency in summer over the Western Pacific and its mechanism [J].Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 31 (6): 1189–1200.

Sun J Q, Wang H J, Yuan W.2008.A possible mechanism for the co-variability of the boreal spring Antarctic Oscillation and the Yangtze River valley summer rainfall [J].International Journal of Climatology, 29(9): 1276–1284.

孙建奇, 王会军, 袁薇.2009.2007年3月中国东部北方地区一次强灾害性暴风雪事件的成因初探 [J].气象学报, 67 (3): 469–477.Sun Jianqi,Wang Huijun, Yuan Wei.2009.A preliminary investigation on causes of the catastrophic snow storm in March, 2007 in the northeastern parts of China [J].Acta Meteorologica Sinica (in Chinese), 67 (3): 469–477.

宋洁, 李崇银.2009.南极涛动和北半球大气环流异常的联系 [J].大气科学, 33 (4): 847–858.Song Jie, Li Chongyin.2009.The linkages between the Antarctic oscillation and the northern hemisphere circulation anomalies [J].Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 33(4): 847–858.

Wallace J M, Gutzler D S.1981.Teleconnections in the geopotential height field during the Northern Hemisphere winter [J].Mon.Wea.Rev., 109 (4):784–812.

王会军, 薛峰.2003.索马里急流的年际变化及其对半球间水汽输送和东亚夏季降水的影响 [J].地球物理学报, 46 (1): 18–25.Wang Huijun, Xue Feng.2003.Interannual variability of somali jet and its influences on the inter-hemispheric water vapor transport and on the East Asian summer rainfall [J].Chinese Journal of Geophysics (in Chinese),46 (1): 18–25.

Wang H J, Fan K.2005.Central-north China precipitation as reconstructed from the Qing dynasty: Signal of the Antarctic Atmospheric Oscillation[J].Geophys.Res.Lett., 32, L24705, doi:10.1029/2005GL024562.

王会军, 范可.2006.南半球对流层上层纬向风与东亚夏季风环流 [J].科学通报, 51 (13): 1595–1600.Wang Huijun, Fan Ke.2006.Southern Hemisphere mean zonal wind in upper troposphere and East Asian summer monsoon circulation [J].Chinese Science Bulletin, 51 (12):1508–1514.

王林, 冯娟.2011.我国冬季降水年纪变化的主模态分析 [J].大气科学,35 (6): 1105–1116.Wang Lin, Feng Juan.2011.Two major modes of the wintertime precipitation over China [J].Chinese Journal of Atmospheric Sciences (in Chinese), 35 (6): 1105–1116.

Xue F, Wang H J, He J H.2003.Interannual variability of Mascarene high and Australian high and their influences on summer rainfall over East Asia [J].Chinese Science Bulletin, 48 (5): 492–497.

张自银, 龚道溢, 郭栋, 等.2008.我国南方冬季异常低温和异常降水事件分析 [J].地理学报, 63 (9): 899–912.Zhang Ziyin, Gong Daoyi,Guo Dong, et al.2008.Anomalous winter temperature and precipitation events in Southern China [J].Acta Geographica Sinica (in Chinese), 63(9): 899–912.

曾剑, 张强, 王同美.2010.东亚冬季风与中国南方冬季降水的关系分析 [J].高原气象, 2010, 29 (4): 975–981.Zeng Jian, Zhang Qiang,Wang Tongmei.2010.Analysis on relationship of East-Asian winter monsoon intensity and winter precipitation in southern China [J].Plateau Meteorology (in Chinese), 29 (4): 975–981.