京津冀省市间的边界效应与协调发展的动态分析

2014-09-21余冬根吴树华

李 冰,余冬根,吴树华

(1.河北工业大学 经济管理学院 天津 300401;2.河北工业大学 廊坊分校,河北 廊坊 065000)

京津冀是指包括北京市、天津市两直辖市和河北省,它的地理位置优越,人口约1.04亿人,占全国人口总数的7.79%,是我国典型的省市边界区。同时,中共十七大报告强调“遵循市场经济规律,突破行政区划界限,形成若干带动力强、联系紧密的经济圈和经济带”。为此,研究省市间边界之间的相互关系及打破行政壁垒,这将对促进京津冀城市的一体化建设有着重大的现实意义。

一、边界效应的定义和度量方法

(一)边界效应的定义

在国外,诸多关于一体会进程中边界效应的研究主要集中在欧盟国家之间和北美自由贸易区内国家之间的边界效应,如早在1979年,重力模型的理论基础首先被安德森提出,他利用不同地方商品与商品之间的差异,提出一个重力理论模型;同时,在1984年,Brcker用重力模型对欧共体之间的边界效应进行了分析;加拿大经济学家McCallum于1995年对美国各州和加拿大各省之间的贸易进行影响因素分析,同时估计了两国之间贸易的边界效应。[1]

在我国,对边界效应的研究起步较晚,中山大学城市与区域研究中心李郇于2006年以长江三角洲地区为例,对20世纪90年代的长江三角洲的边界效应进行了实证分析;[2]中国科学院地理科学与资源研究所王振波于2007年以淮海经济区为例,同样运用重力模型探讨了省际边界区域的边界效应问题,国内外各学者对边界效应的理论研究对加速区域一体化进程有着重大意义。

在本文中,沿用了各学者对边界效应的主流定义:即行政边界的存在而对行政区之间经济、社会因素流动产生的阻碍或促进作用,表现为边界区域中不同行政区的城市经济水平增长的结构性差别、要素流动的断裂或一体化。

(二)边界效应的度量方法

现阶段,国内外的相关学者对边界效应测量主要采用重力模型,后来将其引入到经济学领域,其核心内容是,两个经济实体在一定距离内存在着经济拉动力,其经济拉动力的强度与其GDP大小呈正相关,而与二者之间的距离呈反比例关系,这种引力以区域中心城市对区域次级城市的经济拉动力最为显著。本文以北京市作为区域中心城市,它是我国的政治、经济和文化中心,对其他省市,特别是河北省和天津市有着强有力的经济辐射和吸引作用。

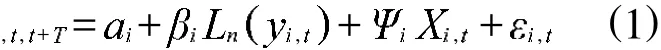

在重力模型的计算中,其数据主要来源于三省市的人均GDP和相应距离数据。从另一方面来看,边界效应与区域经济一体化是相互对立的两个方面,区域一体化的过程是区域中心城市与次级城市的经济水平由不平衡向平衡转化的过程。运用计量经济学原理,在此引入趋同分析,趋同分析主要是在Barro回归方程内进行的。而Barro的回归方程为:

在 (1)式中, <0,,,+和,分别是经济体 内各子经济体从 到 + 期GDP的平均增长速度和刻画其稳定状态的一组变量, 为常数项,是,的一组系数,,为残差项。式 (1)揭示了区域经济的增长速度与其自身初始状态到其稳定状态的距离成反比。

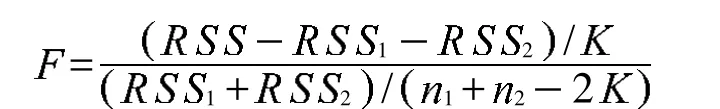

与此同时,采用邹检验对京津冀各城市样本在线性回归分析中是否存在结构性变化。其做法分三步,首先以京津冀各城市为样本,构建有约束的回归方程;然后分别以京津冀的13个城市为基础构造2个无约束方程;最后,通过残差平方和构造统计量,如下所示:

其中, 为有约束方程的残差平方和,1、分别为两个无约束方程的残差平方和。 统计量服从自由度为 ,1+22 的 分布,通过以上分析,若计算出的 值大于给定 水平下的临界

值,则认为京津冀一省二市间存在结构性变化,若计算出的 值小于给定 水平下的临界 值,则说明京津冀一省二市间的13个城市为同一区域样本,可视为一体化区域。

二、数据来源及结构分析

(一)数据来源

本文研究的对象是京津冀区域,包括一省二市,暂不包括县级城市。包括北京市、天津市,河北省东部的11个地级市 (石家庄市、唐山市、秦皇岛市、邯郸市、邢台市、保定市、张家口市、承德市、沧州市、廊坊市、衡水市)。文章采用的原始数据分别是京津冀13个城市的人均 GDP,以及这些城市到中心城市北京的距离,样本数据来源于2001年至2011年。其中各省市的人均GDP数据来源于《中国城市统计年鉴》(2001-2011年)、国家统计局网站、各地统计局网站及各省、市政府工作报告的综合整理;人口数按地区常住人口计算;北京到各城市的距离是指北京到各个城市的公路里程,数据来源于机动车商务网查询系统(www.jdcsww.com/tools/)。

(二)结构分析

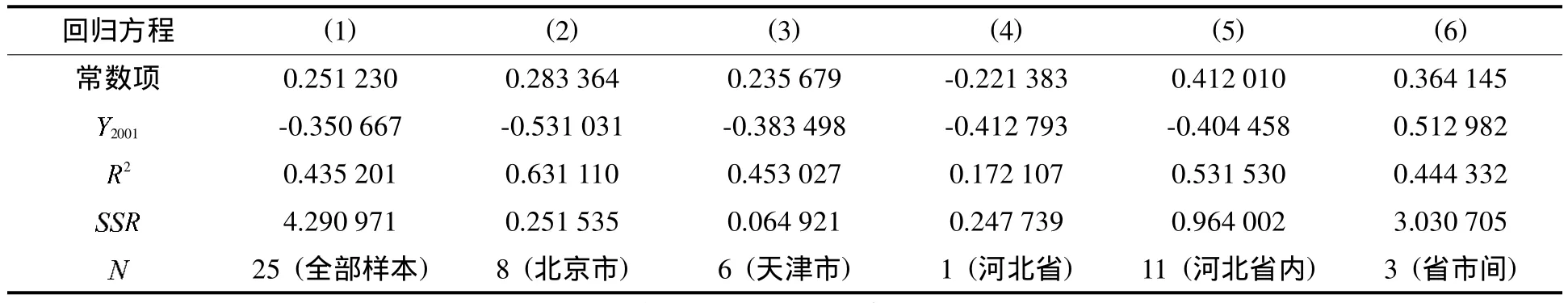

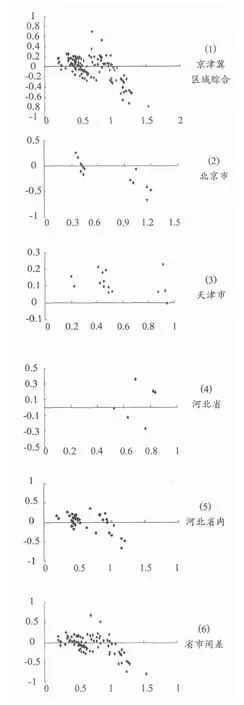

分析样本包括京津冀区域的全部样本、北京市、天津市、河北省、河北省内和3省市之间6类,分别考察了其差距的变动态势,见表1和图1所示:

表1 京津冀区域2001年到2011年城市间的人均GDP差异分析

图1 京津冀区域城市间的人均GDP差距的变动态势图

首先,从图1和表1可知,在6个重力模型回归方程中,由表1中的回归方程 (1)可知,1小于零,说明在2001年至2011年间,京津冀区域13个城市之间差距越大,差距缩小的幅度就越小,即呈现负相关关系。

第二,通过考察跨省城市差距的变动态势。由表1中的回归方程 (6)和图1中第 (6)幅图可知,在2001年至2011年间,1为大于零,说明京津冀区域13个城市之间的差距不是存在趋同,而是存在较大的差异。

第三,通过对省内城市样本和跨省城市样本作了邹检验,得到F统计量为4.232 58,这一结果表明,邹检验能够通过5%的显著性检验,说明在京津冀区域内,2001年至2011年间,人均GDP差距的变化与整体变化在跨省城市间存在结构性变动,且变动方向相反,根据边界效应的定义,京津冀区域存在着一定的边界效应。

三、京津冀区域边界效应及时空演变分析

(一)边界效应的测定

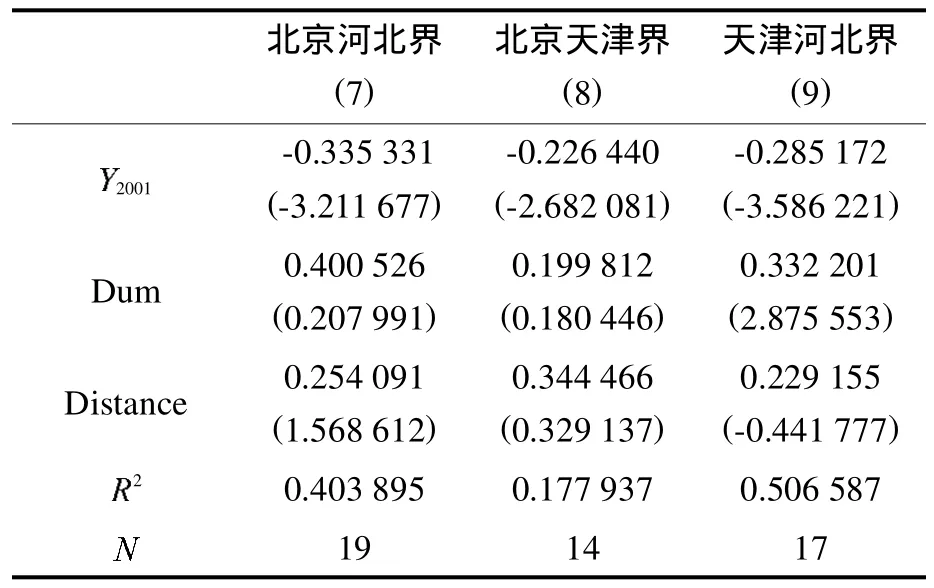

根据方程 (4)对北京天津界、北京河北界、天津河北界之间的行政区边界效应进行度量,相应的回归结果如表2所示:

表2 京津冀区域的边界效应(2001-2011)

通过表2可知,由回归方程 (7)、(8)、(9)可知,1为负值,说明在近年来京津冀区域,北京市与河北省、北京市与天津市、河北省与天津市之间的城市都存在一体化的趋势,同时,由于边界回归系数2能够通过显著水平为5%的检验,符系数均大于零,表明各省市边界对京津冀区域一体化发展存在着一定的阻碍作用,这与长期以来京津冀区域受各地方政府行政壁垒有着直接的关系。同时,我们也发现,北京与河北的边界系数为0.400526,在京津冀区域中最大,而北京与天津边界系数为0.199 812,在京津冀区域中最小,其原因可能是由于北京与天津都是直辖市,相关政策在某些方面比较一致。而另一方面与各级地方政府为了追求自身利益,构筑贸易壁垒,在一定程度上也阻碍生产要素的自由流动。

另外,三个省市的距离 (Distance)的回归系数均较小,表明京津冀区域在一体化过程中,距离的影响不大,这与近年来在京津冀区域形成了以北京、天津为中心的较发达的交通网络体系有关。

(二)京津冀区域边界效应的时空变化

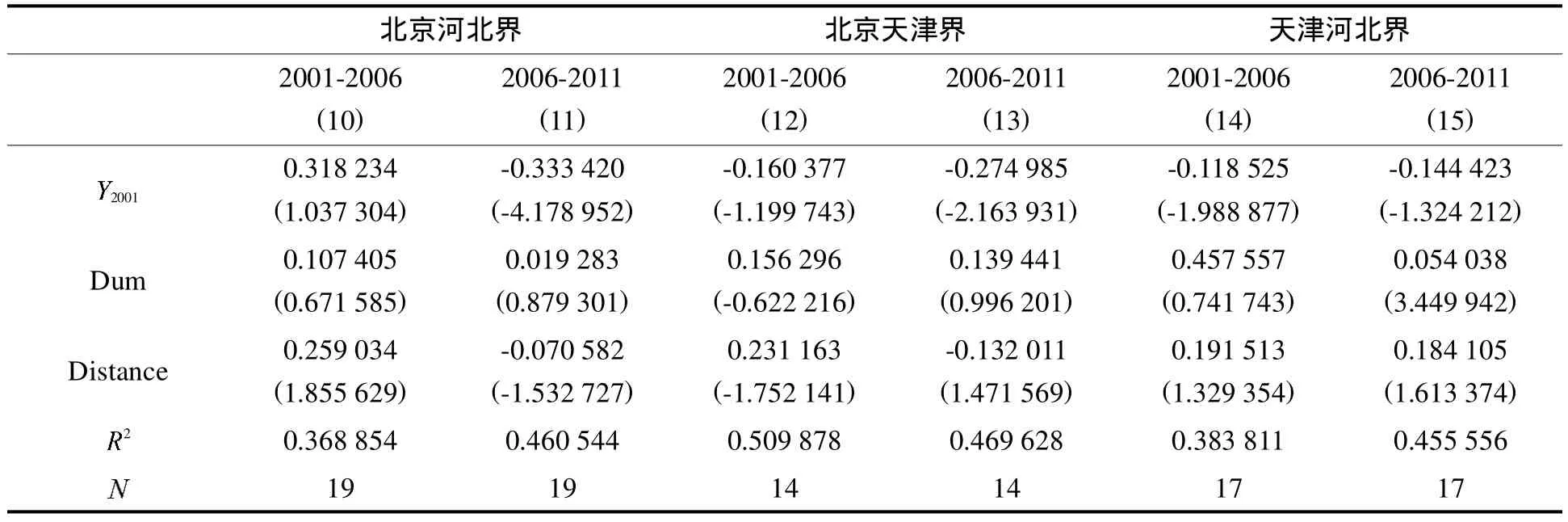

参照以上结构分析中的结果,划分两个时间段,我们分别对北京天津界、北京河北界、天津河北界之间的边界效应进行度量。其估计结果如表3所示:

表3 京津冀区域的边界效应的时空变化

从上表我们可知,在回归 (10)-(15)的结果中,1的符号基本为负,说明京津冀区域在2001-2006年和2006-2011年这两个时段中都存在着一体化发展趋势,同时,直接距离变量都不显著,说明交通一体化在京津冀区域保持较高的发展水平。但边界系数在这两个时间段有不同的结果,显示京津冀在区域一体化过程中城市之间边界效应变化的复杂性。具体分析如下:

第一,回归 (10)、(11)显示:北京与河北从2001-2006年到2006-2011年这两个阶段中,1值从正值转变为负值,表明北京市与河北省之间,从2000年以前的相互相对封闭状态,到2001年以后逐渐转变为相互开放状态,是一体化发展趋势;边界系数也由0.107405下降到0.019283,印证了一体化程度不断加强;另外,Distance由正值转变为负值,说明便利的交通条件对经济一体化起到了促进作用。

第二,回归 (12)、(13)显示,2001-2006年北京与天津在这两个阶段边界效应较为显著,但2006-2011年的边界效应比2001-2006年的边界效应明显下降,北京与天津的边界系数从0.156 296下降到0.139441,说明这北京与天津两市之间区域一体化程度不断加强,这与近十多年来两市间的加强交流与合作,大力吸引外资,实现错位发展有着直接的关系;同时,Distance由正值转变为负值,说明交通条件的改善促进了经济一体化过程。

第三,回归 (14)、(15)显示:显示2001-2006年天津与河北的边界效应显著,2006-2011年则不显著,说明近几年来,两省市的边界对区域一体化没有太大的影响,也进一步说明近年来天津对河北的辐射效应加强;距离均为大于零,说明交通条件在某种程度上还有待进一步改善。以此加速天津与河北的经济一体化过程。

四、促进京津冀区域协调发展的政策建议

以上通过对京津冀区域的两市一省进行边界效应分析,结果表明各省市间存在一定的边界效应,这有历史、行政壁垒等方面的原因存在,如各省市间还存在各自为政现象,缺乏有效的区域协调机制;同时,产业空间布局不合理,产业结构互补性较弱;区域中心城市龙头带动作用不突出,辐射力度不够,这些在某种程度上阻碍了京津冀区域经济的协同发展,但通过时空演变分析我们可知,合作交流、协同发展、互惠共赢已成为京津冀区域经济区发展的主旋律。要更快的推进京津冀区域经济一体化进程,我们应该加大力度创新合作机制,建议如下:

第一,不断完善京津冀区域性协调体系,打破“各行其是”的各级行政壁垒。

近年来,天津滨海新区与唐山市签订经济合作协议书;首钢和唐钢联合建设的精品钢生产基地——新首钢在曹妃甸开工建设。这些合作与交流为废除妨碍合作的政策性、体制性障碍,破除地方壁垒,实现区域性政策环境一体化开辟了先河,但还远远不够。笔者以为,从边缘地域的合作开始,或许是一个可取的思路。以京津冀三地为例,三地边缘地域的水利、旅游、农业等部门应率先打破各自的行政壁垒,更多地沟通,可以尝试组成专门委员会,实现责任共负、利益均沾。比如在水利方面,如果实现这种合作,则京津两地的用水将更无后顾之忧,而作为主要水源地的河北也将容易得到补偿。进而,由这些领域开始渗透,逐步使三地之间在更多领域内达到良好合作、最终实现互利共赢的目标。

第二,打造一批具有特色的现代卫星城。

现代卫星城是现代化大城市发展到一定阶段的产物,是中心城市职能的延伸。即在大城市周围地区,为分散中心城市的人口和工业而新建或扩建的具有相对独立性的城镇。它可以分担中心城市的一部分功能,与中心城市密切相关,又具有相对独立性。例如,在北京和天津的周围,可用高速交通线把众多卫星城和主城联系起来,主城的功能扩散到卫星城中去。这样既可以控制北京、天津人口过分膨胀,疏散大城市的部分工业和人口,同时也可以抵销北京、天津对河北省人口吸引力。

第三,充分发挥京、津综合辐射和龙头作用。

我们知道,上海是长三角的中心,深圳、香港是珠三角的心腹,作为中心城市它们的辐射力都很强,分别带动了长三角和珠三角的快速发展。[3]北京是全国的政治、经济和文化中心,天津的地理位置得天独后,天津滨海新区位于环渤海地区的中心地带,具有明显的区位优势,是我国参与经济全球化的重要窗口。[4]为此,北京和天津应在发展各自特色主业的基础上,明确分工,加强合作,通过高新技术产业线呈放射状辐射到周边地区,共同带动京津冀区域经济的快速发展。

第四,加快交通枢纽一体化建设,构建高效快捷的运输体系。

由以上的结构分析和边界效应分析,交通在很大程度上促进了京津冀区域经济一体化的发展,但与发达国家相比,京津冀区域的交通枢纽还处于较低水平,为此,京津冀区域的政府职能部门,应站在战略的高度,从整体上对京津冀区域的多种交通资源进行合理的、有效的配置,让航空、高速铁路、高速公路和水运等多种运输方式得到充分的发挥,从而建立起高效的综合运输体系,实现京津冀区域的现代化的完善的交通网络系统。[9]

本文在京津冀区域省市间的边界效应做了一些初步探索性的研究,但因受自身能力的局限和客观上资源的约束,不可避免地存在一些不足之处。如本文在样本数量和覆盖方面还需进一步的扩大,对如何促进京津冀区域的协同发展还有待进一步研究。

[1]李铁立.边界效应与跨边界次区域经济合作研究 [D].东北师范大学博士毕业论文,2004:5.

[2]李郇,徐现祥.边界效应的测定方法及其在长江三角洲的应用 [J].地理研究,2006(9):24-29.

[3]王晔倩,林理升.引力模型与边界效应分析——长三角和珠三角服务贸易为例 [J].上海经济研究,2006(8):26-30.

[4]陈桦楠,姜德波.长三角区域市场的地区分割——于边界效应模型的分析 [J].产业经济研究,2006(5):25-28.

[5]孙森,卢紫.论城市群对经济的推动作用与环渤海城市群的发展 [J].现代财经,2007(4):19-24.