竹溪县农村居民点景观格局及空间分布特征

2014-09-21李胜坤

李胜坤, 张 毅, 闫 欣, 曹 娟

(1.华中师范大学 城市与环境科学学院, 武汉 430079; 2.南京师范大学 地理科学学院, 南京 210023)

竹溪县农村居民点景观格局及空间分布特征

李胜坤1, 张 毅1, 闫 欣2, 曹 娟1

(1.华中师范大学 城市与环境科学学院, 武汉 430079; 2.南京师范大学 地理科学学院, 南京 210023)

以水土流失趋于严重的湖北省竹溪县为研究区,以2009年第二次土地调查数据、DEM数据为数据源,采用景观生态学理论、核密度估计等方法,对竹溪县农村居民点空间分布特征进行分析,同时借助GIS技术对影响竹溪农村居民点空间分布的因素进行分析。结果表明:竹溪县属农村居民点较密集区;竹溪县农村居民点用地比重存在明显的空间差异,农村居民点高值区形成两条明显的分布带:一条是县河镇—城关镇—蒋家堰镇,另一条是城关镇—龙坝镇;全县农村居民点形状比较规则;该县东部和北部农村居民点数量多,农村居民点用地比重高值区和核密度高值区在空间上并不重合;农村居民点分布受高程、坡度、坡向、耕种环境等因素影响明显,与耕地的空间分布关系非常密切;在拥有较多人口和较多农村居民点的区域,耕地的侵蚀面积也广。

农村居民点; 景观指数; 核密度估计; 空间分布; 竹溪县

农业是经济的主体,农村是农民聚居的主要形态[1]。农村居民点是经济社会发展到一定阶段的产物,是农村土地利用的重要组成部分。由于自然条件、生产特点、生活习惯、文化风俗等方面的原因,农村居民点的空间布局处于农民的自发选择状态[2],许多农村居民点存在脏乱差等现象[3]。随着经济社会的发展,布局散乱的农村居民点不仅占据了宝贵的耕地资源,还会阻碍新农村发展进程[4]。部分学者对农村居民点做了大量的研究工作,研究单元有村级、乡级、县级乃至国家;研究内容主要包括农村居民点空间格局、演变、布局优化等;研究方法上,引入景观生态学方法、Logistic回归、洛伦兹曲线以及Voronoi图等[1,3-12]。

湖北省水土流失面积广,鄂西北、鄂西南山区尤其严重。《竹溪县土地利用总体规划》指出,竹溪县水土流失问题趋于严重,水土流失面积达16.9万hm2,占土地总面积的51%。水土流失会使土壤结构劣化、肥力下降,同时也会使河床淤高、库塘淤塞,威胁城镇安全,阻碍经济社会的可持续发展。本文运用景观生态学理论与核密度估计方法对竹溪县农村居民点空间分布特征进行研究,结合GIS技术着重分析影响农村居民点空间分布的地形、耕种环境因素,以期为该县的空间结构优化提供研究基础。

1 资料与方法

1.1 研究区概况

竹溪县位于湖北省十堰市西南部,介于东经109°29′—110°08′、北纬31°31′—32°29′。竹溪西接陕西省平利、镇平、旬阳三县,南邻重庆巫溪县,东连竹山县,是连接华中与西南、西北的重要通道。竹溪位于大巴山脉东段北坡,地势南高北低,全县海拔多为450~1 500 m。全县属于北亚热带季风气候,年平均降水量1 000~1 100 mm。竹溪辖8镇、7乡、10个国营林场、3个农场以及龙王垭茶厂和十八里长峡,总面积3 306.30 km2,2009年,全县总人口为37.52万。

1.2 数据来源

竹溪县2009年第二次土地调查数据(1∶10 000)、竹溪县数字高程模型(DEM)数据、十堰市统计年鉴(2010年)、《竹溪县土地利用总体规划(2010—2020年)》等。

1.3 研究方法

1.3.1 景观生态学方法 景观生态学中,景观指数是指能高度浓缩景观格局信息,反映其结构组成和空间配置某些方面特征的简单定量指标[13]。本文运用景观指数来表征农村居民点的空间格局特点。结合前人研究[7,9]时选取的景观指数并结合竹溪县实际,选取斑块面积(CA)、斑块所占景观面积比例(PLAND)、斑块个数(NP)、平均斑块形状指数(MSI)、平均斑块面积(MPS)、斑块面积标准差(PSSD)、面积加权平均斑块分维数(AWMPFD)等指数对农村居民点的规模、形状进行分析。景观指数的计算公式和含义见资料[14-15]。

1.3.2 核密度估计 核密度估计是在空间分析中运用最广泛的非参数估计技术,它借助一个移动的单元格(相当于窗口)对点格局的密度进行估计,核密度估计具有表达直观、概念简洁和易于计算机实现的优点[16]。本文借助核密度空间分析方法对农村居民点空间上的集聚状况进行可视化。核密度数值越高表示农村居民点分布越密集,反之则越稀疏。核密度方程为:

(1)

式中:k——核函数;h——带宽;n——带宽范围内的点数。方程的几何意义是:密度分布在每个点 中心处最高,向外不断降低,窗口边缘处密度为0[17]。

2 农村居民点空间分布特征

2.1 农村居民点用地规模和比重的空间差异

借助Fragstats软件得到的景观指数值如表1所示。

由表1可知,水坪、蒋家堰、县河三镇的农村居民点面积最大,其农村居民点面积之和占全县的36.37%;龙王垭茶厂、农场、十八里长峡的农村居民点面积之和仅占全县的1.37%。蒋家堰镇的农村居民点平均面积最大,约是全县平均水平的4倍,桃源乡最小,其农村居民点平均面积仅为0.17 hm2。

斑块面积标准差反映的是农村居民点规模之间的大小差异程度。各地区斑块面积标准差的值有明显的差别:城关镇、蒋家堰镇农村居民点斑块面积标准差较大;桃源乡和丰溪镇农村居民点斑块面积标准差较小。

按农村居民点用地比重,田光进等人将全国分为农村居民点密集区(5%~11%)、较密集区(1.7%~4%)、较稀疏区(1%~1.5%)、稀疏区(0.2%~0.7%)和极稀疏区(0.001 9%~0.05%)[18-19]。竹溪全县农村居民点平均用地比重为1.74%,属农村居民点较密集区。县城驻地的城关镇农村居民点用地比重最高,属农村居民点密集区。该县农场农村居民点用地比重最低,属于农村居民点稀疏区。

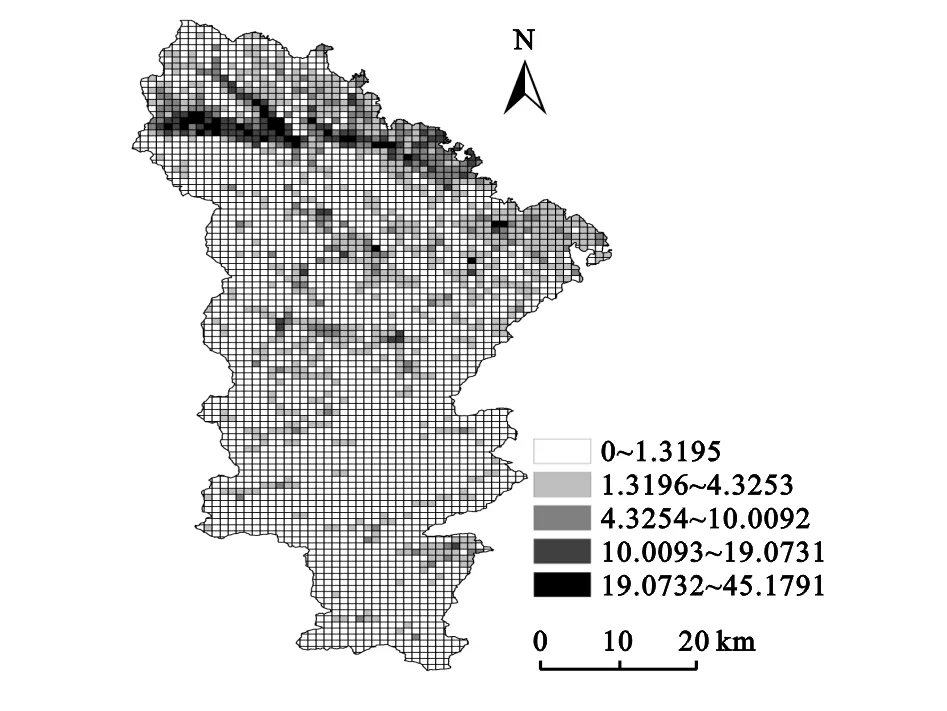

为消除行政界线的干扰,客观展现农村居民点用地比重的空间差异,在ArcGIS中,创建1 km×1 km的网格,将其与农村居民点叠加,得到农村居民点用地比重图(图1)。可以看到,竹溪县农村居民点用地比重存在明显的空间差异:该县北部农村居民点用地比重高,农村居民点高值区形成两条明显的延伸带:一条是县河镇—城关镇—蒋家堰镇、另一条是城关镇—龙坝镇;中部和南部农村居民点用地比重偏低,但各乡镇驻地附近农村居民点用地比重较高。

表1 竹溪农村居民点布局景观指数

2.2 农村居民点形状的空间差异

面积加权平均斑块分维数在一定程度上反映人类活动对景观格局的影响[7]。竹溪县各地区面积加权平均斑块分维数值介于1.05~1.21之间,说明农村居民点形状比较规则,原因在于农村居民点属人工斑块,人为因素影响大。林场和桃源乡农村居民点形状最规则。城关、蒋家堰和中峰的面积加权平均斑块分维数和平均斑块形状指数值稍大,表明这三个区域的农村居民点形状最不规则。

图1 竹溪农村居民点所占比重

2.3 农村居民点空间集聚状况

从数量上看,新洲、兵营和天宝三个乡拥有的居民点数量接近全县的1/3;农场和龙王垭茶厂的农村居民点数量偏少。利用ArcGIS创建点功能获取每个农村居民点质心,用质心代表每个农村居民点,借助ArcGIS的空间分析工具得到农村居民点核密度图(图2)。图2显示,竹溪农村居民点核密度空间差异显著,农村居民点多集中在竹溪东部和北部,兵营乡、新洲乡和泉溪镇的部分区域为农村居民点核密度高值区,表明上述区域农村居民点数量多。

图2 竹溪农村居民点核密度

综合图1和图2得出:竹溪县农村居民点用地比重高值区和核密度高值区在空间上并不重合,如兵营乡附近为农村居民点核密度高值区,但农村居民点用地比重并不高,说明该区域农村居民点规模普遍较小。这在景观指数数值上得到验证。

竹溪县农村居民点空间分布状况与其地形条件密不可分,竹溪北部多为低山平坝、中部多中山、南部为高山,农村居民点用地比重和农村居民点核密度高值区大都位于北部低山平坝区,中部的农村居民点数量虽然较多但用地比重较低,南部高山区农村居民点数量和用地比重都偏低。

3 农村居民点空间分布影响因素分析

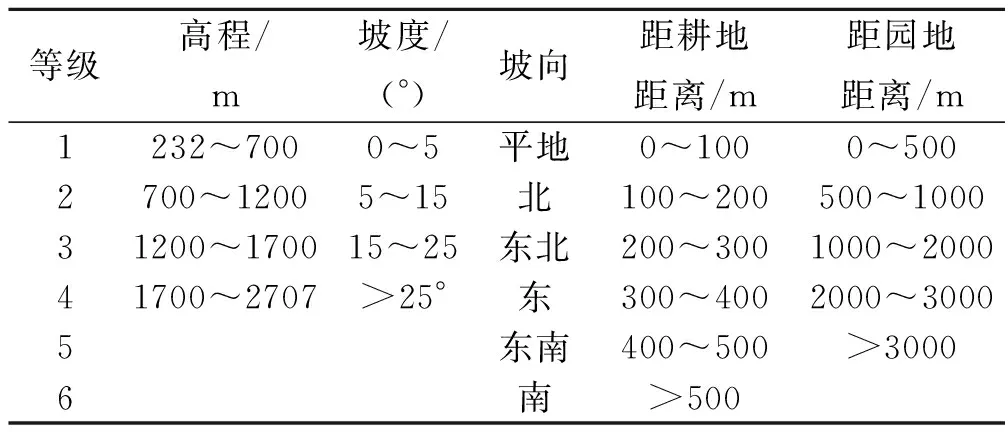

影响农村居民点空间分布的因素很多,本文着重分析地形和耕种因素。分级标准(表2)的制定结合了竹溪生产、生活实际。按分级标准,利用ArcGIS的空间分析功能将高程、坡度、坡向数据重分类,同时做出基于耕地、园地数据的缓冲区,将其分别与农村居民点属性数据叠加,最终得到不同高程、坡度、坡向级别上;不同耕地、园地缓冲带内农村居民点空间分布状况。

表2 影响因子分级标准

3.1 地形因素

区域高程、坡度和坡向是农村居民点空间分布的宏观地理背景,直接关系到农村居民点分布的空间格局。

3.1.1 高程 不同高程带内居民点分布情况,如表3所示。地势高低格局使农村居民点分布表现出明显的垂直性。从表3看出,随着高程的增加,农村居民点总面积、数量、平均面积、平均形状指数、面积加权平均斑块分维数的值逐渐变小。这是因为随着海拔高度增加,生产和居住环境会变得相对恶劣,居民点规模变小并分布零散。在小于1 200 m的高程带内,居民点面积占总面积的97.81%,居民点个数占总数量的94.37%。在竹溪,仍有1.45 hm2的农村居民点分布在高程1 700 m之上。

表3 竹溪县不同高程带内农村居民点分布

3.1.2 坡度 不同坡度条件下的居民点分布情况,如表4所示。坡度量化显示:随坡度增加,该县农村居民点平均面积变小、形状趋于规则;总面积和数量的变化没有明显规律。平地与微斜坡上农村居民点的平均面积最大,但形状并不规则;斜坡上拥有的农村居民点数量最多。坡度较小时,适宜人类居住,进行工程建设的代价也小,坡度超过25°后,基本不适宜人类居住[9],在竹溪,仍有378.75 hm2的农村居民点分布于此坡度之上,它们的平均面积都较小。

表4 竹溪县不同坡度上农村居民点分布

3.1.3 坡向 不同坡向的农村居民点分布状况,如表5所示。从坡向影响上看,农村居民点倾向于在东、东南、南、西南坡向上分布,四个坡向上农村居民点面积占总面积的59.17%。这与人类倾向于选择向阳环境居住吻合。但仍有575.73 hm2的农村居民点分布在北坡。除平地外,各坡向上农村居民点平均面积差别不大。

表5 竹溪县不同坡向上农村居民点分布

3.2 耕种环境因素

竹溪县经济以农业为主,2009年,第一产业所占比重为40.9%。农村居民的生存依赖农业,农田的空间分布会对农村居民点的空间分布产生一定影响。本文分别就农村居民点与耕地、园地的分布关系进行研究。从表6看出:在竹溪,农村居民点与耕地空间分布关系十分密切。耕地100 m的缓冲区范围内分布着占总面积92.58%、总数量的90.82%的农村居民点。随着缓冲区距离的增加,农村居民点的平均面积减小,形状趋于规则。

表6 竹溪县农村居民点与耕地分布关系

表7 竹溪县农村居民点与园地分布关系

农村居民点与园地空间分布关系也较为密切,在园地缓冲区500 m范围内,分布的农村居民点占总面积的55.08%、总数量的39.98%。随距离的增加,农村居民点总面积、数量、平均面积都呈现减小趋势,其形状趋于规则。

从以上看出,农村居民点和农用地分布表现出较强的空间趋同性。这既反映了农村居民点与农用地的自然依存关系,也是人类从事农业生产的必然选择[3]。

3.3 居民点空间分布与耕地侵蚀

根据《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190—2007),竹溪处在以水力侵蚀为主的区域。土壤侵蚀的实质就是水土流失,二者概念上虽有不同,但实际上是一回事[20]。本文仅获取到耕地的侵蚀强度数据。根据3.2中研究得出的耕地与农村居民点空间分布关系十分密切这一结论,本文对农村居民点与耕地侵蚀状况展开研究,以期从一个侧面反映居民点分布与侵蚀分布的相关程度。选取耕地数据库中侵蚀强度中度及以上的图斑与竹溪乡级行政区划图叠加,计算得到各区域耕地侵蚀面积,在SPSS软件支持下,将其分别与各区域农村居民点面积和人口做相关性,Pearson相关系数值分别为0.743和0.515,由此可知,竹溪县农村居民点面积、人口数量与耕地侵蚀呈较明显的相关关系,即人口数量多和拥有较多农村居民点的区域,耕地侵蚀面积也广。人类活动的确对该县土壤环境造成了破坏。

应当指出,面积广大的山区和较为丰富的降雨,使该县具备了水土流失条件,而诸如土地利用强度过大或利用方式不合理等人为因素对水土流失的发生负有不可推卸的责任。

4 结论与讨论

(1) 竹溪县属农村居民点较密集区,农村居民点形状较规则。总体上看,农村居民点用地比重和核密度空间差异明显,由于农村居民点规模的差异使得该县农村居民点用地比重高值区和核密度高值区在空间上并不重合。

(2) 竹溪县农村居民点空间分布受高程、坡度、坡向、耕地、园地等因素影响明显。75.68%的农村居民点分布在海拔232~700 m之间;66.99%的农村居民点分布在坡度小于15°的区域;约有59.17%的农村居民点分布在东、东南、南、西南四个坡向上;92.58%的农村居民点分布在耕地100 m的缓冲区范围内;园地500 m缓冲区范围内,分布着55.08%的农村居民点。

(3) 该县农村居民点缺少整体、合理的规划,有378.75 hm2的农村居民点分布在坡度超过25°的区域,575.73 hm2的农村居民点分布在北坡。应结合实际情况对上述区域的农村居民点迁移或撤并。

(4) 竹溪县农村居民点面积、人口数量与耕地侵蚀呈现较明显的相关关系,即人口和农村居民点数量多的区域,耕地侵蚀面积也广,这在一定程度上反映出人类活动对该县土壤环境造成了破坏。

本文在以下方面有待进一步研究:

(1) 景观格局指数具有粒度效应,即景观格局指数值随粒度定义不同会发生变化[21]。考虑到计算机运行能力和所需精度,本文统一设置为30 m×30 m,该粒度的选择是否恰当需进一步讨论。

(2) 其他的土地利用方式也会有水土流失现象发生,由于数据限制,本文只对农村居民点与耕地侵蚀状况进行了分析,下一步应进行全县的土壤侵蚀与农村居民点空间分布方面的研究。

[1] 田光进.基于GIS的中国农村居民点用地分析[J].遥感信息,2003,2:32-35.

[2] 邹利林,王占岐,王建英.山区农村居民点空间布局与优化[J].中国土地科学,2012,26(9):71-77.

[3] 姜广辉,张凤荣,秦静,等.北京山区农村居民点分布变化及其与环境的关系[J].农业工程学报,2006,22(11):85-92.

[4] 刘晓清,毕如田,高艳.基于GIS的半山丘陵区农村居民点空间布局及优化分析:以山西省襄垣县为例[J].经济地理,2011,31(5):822-826.

[5] 郄瑞卿,刘富民,刘洪,等.吉林省磐石市农村居民点用地空间布局优化模式研究[J].水土保持研究,2013,20(1):197-201.

[6] 杨俊,王占岐,邹利林,等.基于村尺度的山区农村居民点用地现状及其整理时序研究[J].经济地理,2013,33(5):150-157.

[7] 于淼,边振兴,李建东.RS与GIS支持下的桓仁县农村居民点景观格局与空间分布特征分析[J].西南师范大学学报:自然科学版,2009,34(4):106-114.

[8] 陶军德,关国锋,汤永玲.哈尔滨市阿城区农村居民点景观格局与空间分布特征分析[J].国土与自然资源研究,2011(5):27-29.

[9] 潘竟虎,靳学涛,韩文超.甘谷县农村居民点景观格局与空间分布特征[J].西北大学学报:自然科学版,2011,41(1):127-133.

[10] 王诗雨,雷国平,姜超,等.黑龙江省宝泉岭垦区农村居民点景观格局与空间分布特征分析[J].水土保持研究,2013,20(2):196-200.

[11] 张俊峰,张安录,程龙,等.基于生态位适宜度的农村居民点布局研究:以武汉市新洲区为例[J].水土保持研究,2013,20(3):71-77.

[12] 姜磊,雷国平,张建,等.农村居民点空间布局及优化分析[J].水土保持研究,2013,20(1):224-229.

[13] 邬建国.景观生态学:格局、过程、尺度与等级[M].北京:高等教育出版社,2000:99-105.

[14] McGarigal K, Cushman S A, Neel M C M, et al. 2002. FRAGSTATS:Spatial pattern analysis program for categorical maps[EB/OL].[2013-09-20]. http:∥www.umass.edu/landeco/research/fragstats/fragstats.html.

[15] 张金屯,邱扬,郑凤英.景观格局的数量研究方法[J].山地学报,2000,18(4):346-352.

[16] 顾朝林,庞海峰.建国以来国家城市化空间过程研究[J].地理科学,2009,29(1):10-14.

[17] 闫庆武,卞正富,张萍,等.基于居民点密度的人口密度空间化[J].地理与地理信息科学,2011,27(5):95-98.

[18] 田光进,刘纪远,张增祥.基于遥感与GIS的90年代中国城乡居民点用地时空特征研究[D].北京:中国科学院遥感应用研究所,2002.

[19] 田光进,刘纪远,庄大方.近10年来中国农村居民点用地时空特征[J].地理学报,2003,58(5):651-658.

[20] 杨子生.论水土流失与土壤侵蚀及其有关概念的界定[J].山地学报,2001,19(5):436-445.

[21] 赵文武,傅伯杰,陈利顶.景观指数的粒度变化效应[J].第四纪研究,2003,23(3):326-333.

CharacteristicsofLandscapePatternandSpatialDistributionofRuralSettlementsinZhuxiCounty

LI Sheng-kun1, ZHANG Yi1, YAN Xin2, CAO Juan1

(1.CollegeofUrbanandEnvironmentalScience,CentralChinaNormalUniversity,Wuhan430079,China;2.CollegeofGeographicalScience,NanjingNormalUniversity,Nanjing210023,China)

Zhuxi County of Hubei Province was taken as the study area. Based on the second land survey data of 2009 and DEM data as the data sources, this paper analyzed the spatial distribution characteristics of rural settlements in Zhuxi County through the methods of landscape ecology theory and kernel density estimation. At the same time, GIS technology was used to analyze factors affecting the spatial distribution of rural settlements in Zhuxi. Results show that Zhuxi County belongs to the region with more dense rural settlements. The land use proportion of rural settlements in Zhuxi has a significant spatial difference, there are two clear distribution zones, one is from Xianhe Town, Chengguan Town to Jiangjiayan Town, the other is from Chengguan Town to Longba Town. The county′s rural settlements are in regular shape. The rural settlements′ number in the north and east of the county is large, proportion of rural settlement land of high value area and kernel density of high value area are not coincident in space. The distribution of rural settlements is apparently influenced by elevation, slope, aspect, farming environment factors, especially has a very close relationship with spatial distribution of the cultivated field. The erosion area of the cultivated land in regions with larger population and more rural settlements is big.

rural settlements; landscape index; kernel density estimation; spatial distribution; Zhuxi County

2013-10-20

:2013-11-13

国家社会科学基金项目(13BGL155)

李胜坤(1989—),男,山东省济宁人,硕士研究生,主要研究方向为环境生态。E-mail:sklee1990@126.com

张毅(1966—),女,湖北省襄阳人,副教授,硕士生导师,主要从事环境生态、环境演变与区域可持续发展方面的研究。E-mail: hbdeng@hotmail.com

K901.8

:A

:1005-3409(2014)04-0203-05