中国分割的经济空间:基于区域间经济增长溢出的实证研究

2014-09-20颜银根安虎森

颜银根,安虎森

(1.南京大学经济学院,江苏南京 210093;2.河南大学黄河文明与可持续发展研究中心,河南开封475001;

3.南开大学 经济学院,天津 300071)

中国分割的经济空间:基于区域间经济增长溢出的实证研究

颜银根1,2,安虎森3

(1.南京大学经济学院,江苏南京 210093;2.河南大学黄河文明与可持续发展研究中心,河南开封475001;

3.南开大学 经济学院,天津 300071)

本文从新经济地理学视角阐述了经济空间的E-关联和K-关联,使用1979-2011年全国29个省份的面板数据对中国区域间的增长溢出效应和区域经济运行空间特征进行了实证检验。研究结果表明:中国形成了东部地区“外向型”和内陆地区“内向型”两种不同类型的经济运行格局;东部地区经济增长对内陆地区没有形成溢出效应,相反内陆地区经济增长对东部地区具有显著的溢出效应;内陆地区相互之间具有较强的经济关联,中部地区和东北地区表现出“互补型”区域关系,而西部地区与中部地区和东北地区表现出“竞争型”区域关系。由于我国经济空间是分割的空间,因此区域协调发展的核心是要形成全国“统一”的经济空间和内陆“互补型”经济空间。

增长溢出;分割的经济空间;市场潜能;互补型经济空间

一、引 言

区域或者城市的经济发展通常与周边区域或城市有着广泛的经济联系,这种经济联系主要是通过生产要素的转移、中间品或最终品的贸易以及知识的溢出等而发生。但是,截止目前为止,经济空间的关联性并没有引起广泛的关注[1]。尽管城市经济学和新经济地理学对经济活动的空间非均衡分布进行了广泛的研究,但城市经济学研究城市经济活动时城市好像是“漂浮的岛屿”,介于城市之间的空间完全被忽略,研究中缺乏对经济空间关联性的考察[2]。不同于城市经济学,新经济地理学一开始就强调了不同经济体之间的经济联系,内生解释了经济活动的空间分布机理[3]。

改革开放以来,中国经济取得了长足的发展。然而,伴随着全国经济的快速增长,区域间的非均衡增长愈加凸显。尤其是在二十世纪九十年代后,中国区域间的收入差距进一步扩大。对此,国内外学者从不同角度给予了解释。传统观点认为,劳动力市场扭曲[4],地区要素存量配置结构和比较优势相违背,中西部地区企业没有“自生能力”[5],历史文化、区位环境、基础设施等导致中西部地区在经济发展的初始条件上处于不利地位以及外商直接投资[6]等是区域收入差距的根本原因。针对不同区域收入差距成因而提出的区域协调发展政策,通常以均质和连续空间为基础的。比如,蔡昉认为区域政策的趋同是实现区域增长趋同的关键[7]。

在中国地区收入差距扩大的过程中我们观察到这样一个现象:劳动力流动、地区外商直接投资、对外贸易、产业集聚以及经济增长在空间分布上表现出很强的一致性。中国沿海省份具有便利的港口以及区位优势,改革开放后充分利用国外市场接近优势逐渐发展成为“外向型”经济;内陆地区虽然在区位上处于相对劣势,但内陆地区有着资源优势,逐步发展为“内向型”经济。正如Poncet在使用边界效应研究中国市场分割时所指出的那样,国际贸易在提高中国省际市场开放度的同时却缩小了区域之间的贸易,中国经济空间出现了分割[8]。如果中国经济空间真的出现分割,那么区域政策的趋同将无法实现区域的增长趋同。要实现区域协调发展,则应采取“差异化”的政策而不应采取“一刀切”的政策。

目前关于中国经济空间分割现象的研究多数是间接的,对中国区域间增长溢出效应的研究方法可以归为两类:(1)空间计量经济学的方法。Ying较早的采用空间计量经济学的方法对中国经济增长中的“回流效应”进行了研究,研究中发现中国沿海地区的增长基本上存在着对其他地区的溢出效应[9]。柯善咨同样采用空间计量方法对中国的城市的“扩散回流”进行了研究,研究中发现不同等级的城市之间存在着显著的空间相互作用[10]。进一步研究,柯善咨指出中国西部地区地级市相互之间有着微弱的“扩散效应”,并且下级县市对该城市有着一定的“回流效应”[11]。相比较而言,中部地区的地级市之间更多的是竞争。采用空间计量方法,潘文卿研究发现空间溢出效应是中国地区经济发展不可忽视的重要影响因素,市场潜能每增长1%地区人均GDP增长率将提高0.47%,超过了地区固定资产投资增长的弹性值[12]。(2)传统计量经济学的估计方法。Brun等使用1981-1998年数据,研究发现东部地区的经济增长对中部地区的经济增长有着显著的正向溢出,但东部地区的经济增长对西部地区的经济增长几乎没有影响;东部地区相互之间的增长溢出显著且为正,并且大于其对中部地区的溢出[13]。潘文卿等[14]以及 Luo[15]和薄文广等[16]分别使用投入产出表以及依据“边界效应”构建了指数对中国区域之间的增长溢出效应进行了研究。其中,潘文卿等[14]和薄文广等[16]的研究结果表明,中国中西部地区对东部地区的增长溢出效应明显强于东部地区对中西部地区的增长溢出效应。

相比较而言,空间计量经济学的方法更加能够说明空间相关性的问题。在存在空间相关性和空间异质性时,传统计量方法的估计是有偏的。但是,Anselin也坦言空间计量经济学目前仍然存在一些不足之处[17]。首先,从空间经济计量经济学的模型中我们并无法考察空间相关性为何会存在的问题;其次,在处理大量数据时一些基本假设诸如“均衡”以及“显著”需要进行修改。当然,传统计量方法如果能够有效克服空间异质性等问题,仍然不失为一种合理的方法。为了剔除空间异质性对研究的影响,传统的计量模型通常采用增加控制变量和地区固定效应的方法,如Luo等的做法[15]。但是,潘文卿等只是估计截面数据的结果,无法揭示经济增长与外部增长溢出的长期关系[18]。此外,由于该方法使用了投入产出表的方法,无法说明因要素流动以及知识溢出所产生的增长溢出。Luo[15]和薄文广等[16]的研究则过于依赖邻省经济增长的解释,无法全面反映整个中国各大区之间的经济关联性。现有的研究更多的是从省份或地级市的层面来研究地区经济增长而没有考虑区域之间的关联性问题,而新经济地理学的研究是多个层面的,我们认为不应把这种研究局限在一种层面上。为此,本文试图做出如下两个方面的突破:(1)在单一框架下研究地区经济与区域内部其他经济体、其他区域以及国外经济等多层次经济体的关联度;(2)根据本文构建的区域增长溢出指数研究我国经济空间的关联性,从而判明我国经济空间的分割与否问题。

本文结构安排如下:第二部分为经济空间关联性的理论阐述,从新经济地理学的E-关联和K-关联的角度对本地与其他地区经济增长溢出效应之间的关联性加以说明;第三部分为本文的计量模型的设定以及数据来源的说明;第四部分为计量估计结果,研究结果表明我国区域经济空间是分割的;第五部分为全文的总结。

二、经济活动的空间关联与区域经济增长溢出

经济活动在空间上(区域或城市之间)有着广泛的关联,某地区生产率的变化或者房屋(土地)的供求通常会对其他地区产生直接或间接的影响。这种经济空间的关联通常通过影响地区居民收入水平、生活成本、人口以及经济活动的空间分布而加以体现出来[1]。不同于其他学科,新经济地理学开始就十分重视经济活动在空间上的关联性。根据新经济地理学的理论研究,我们可以将经济活动空间的关联分为两类:E-关联以及K-关联[2]。其中,E-关联是指传统的经济关联,主要通过商品或者服务的生产以及运输来传导;K-关联是指知识溢出或者传播所引起的经济空间的关联性,主要通过人的行为来进行传导。

(一)经济活动空间上的E-关联

在传统的经济关联中,要素的流动、商品或中间投入品的流转都可以引起经济空间的关联,大量新经济地理学的理论对此进行了研究。Krugman[3]在Dixit&Stiglitz[19]的垄断竞争以及规模报酬递增框架中纳入了 Samuelson“冰山交易成本”[20],建立了新经济地理学的“核心-边缘”模型,由此开辟了新经济地理的研究。

在Krugman的“核心-边缘”模型中,劳动力在区域间进行转移,因为劳动力的转移引起消费的转移,因此劳动力的转移引起地区市场规模的变化[3]。而市场需求规模变大,会促使厂商发挥规模经济效应,因此厂商愿意接近市场规模较大的地区,这就形成了“需求关联效应”。此外,厂商的转移改变厂商的空间分布,厂商聚集区生产的产品种类较多而输入的产品种类就较少,这就降低了厂商聚集区的工业品的总体价格指数,形成了较低最终消费品价格的“成本关联效应”。劳动力转移与厂商区位的重新选择形成了新经济地理学中常说的需求关联和成本关联的循环累积因果联系。在新经济地理学的框架下,这种需求关联和成本关联所形成的循环累积联系,不仅可以通过要素流动和商品贸易来实现,也可以通过中间品的投入来实现。Krugman & Venables[21]以及 Venables[22]所建立的“垂直联系”模型对此进行了说明。这就表明,通过要素、商品以及中间品的空间流动,经济空间就有广泛的关联性,地区的经济增长会对其他地区的经济增长产生重大影响。

(二)经济活动空间上的K-关联

在空间上,除了传统的E-关联之外,还存在着经济空间的K-关联。与传统的E-关联的传输方式不同,经济空间的K-关联通过知识的溢出或者知识的传播来实现。在经济增长理论的研究中,这种K-关联主要是指技术溢出对经济增长的影响。

经济空间上K-关联一直是新经济地理学增长理论研究的重中之重,Martin&I.P.Ottaviano[23]以及 Baldwin 等[24]在新经济地理学的框架下提出的局域溢出模型以及全域溢出模型说明技术溢出对地区经济增长产生的影响。他们的研究表明,在贸易自由化程度较低时,区域的经济增长比较缓慢;在贸易自由化程度适中时,核心边缘结构出现,区域经济增长出现差异;在贸易自由化程度较高时,区域经济增长会出现协同增长,且其经济增长率高于贸易自由化较低时的经济增长率。除了这种传统知识溢出之外,Berliant& Fujita[25]对私人知识交互进行了研究,并指出研发工人的相互交流以及公共知识的传播对地区经济增长具有重要的影响。由于经济空间具有K-关联,地区的经济增长同样会对其他地区的经济增长产生重要影响。

(三)区域经济增长溢出

上文从新经济地理学的角度指出,区域之间存在着E-关联和K-关联,某区域的经济增长对其他区域的经济增长产生重要的影响。值得一提的是,非均衡增长理论对区域经济增长相互影响早有论断。Myrdal在研究“循环累积因果”关系时指出,贸易和要素的流动对落后地区产生“回流效应”,而某一地区的增长是以其他地区的增长为代价的[26]。次年,Hirschman分析了“核心-边缘”结构,指出核心地区的经济增长会扩散到落后地区,主要通过核心地区对边缘地区商品的购买以及投资的增加来实现[27]。尽管我们从理论角度可以得出某一地区的经济增长对其他地区的经济增长产生影响的结论,但有关“回流效应”或者“扩散效应”实证研究并非易事。

值得一提的是,无论是新经济地理学中的E-关联还是K-关联,区域相互之间的关联性始终与地区之间的“冰山交易成本”相关。事实上,不管是要素流动、商品贸易,抑或知识和技术的空间溢出,这些都与地理距离都有着直接的关联,距离在经济和社会生活中发挥着重要的作用[28]。为此,我们需要构建一个包含地理距离因素的区域增长溢出指数。为此,我们借鉴Harris在研究美国工业企业区位选择时所构建的“市场潜能”的方法[29]。Harris指出,美国工业中的一些部门并非资源导向型产业部门,这些部门选择生产区位时并不完全依赖于当地的原材料、市场以及区域低廉的劳动力成本,而是以全国市场或者区域市场为导向,选择最接近全国市场或者区域市场的区位[29]。为此,作者在该文中首次提出了市场潜能的概念并进行了定义:

其中,P为市场潜能,M为工业企业所在地到各个地区市场的接近程度,d为工业企业所在地到各个地区之间的距离。式(1)为市场潜能最原始的定义,现有的研究中通常把M看作是区域收入或其他变量以反映市场潜能[30]。虽然Harris的市场潜能缺乏理论基础,但是Krugman所建立的“核心-边缘”结构中的工资方程则与此相类似[3],并且在大量的实证研究使用这一指标或者这一指标的变形[12,31-32]。类似于市场潜能,这里我们构建区域增长溢出指数GS。通过区域增长溢出指数GS,我们可以衡量本地经济增长与其它地区经济增长相互之间的关系,该指数的具体形式为:

上式中,GS(Growth Spillover)为其他区域对该地区增长的溢出效应。该变量由所有经济体的经济增长率(gdpg)和经济体相互之间的距离d共同构成,体现出某一地区经济增长受其他地区经济增长以及地理空间的影响。如果地区增长溢出与本地经济增长呈正相关,则表明该地区与其它区域的经济联系密切,区域形成良性的分工体系,两地区为互补性地区;如果两者呈负相关,则表明经济体之间竞争多于互补,区域之间竞争造成的损耗多于竞争所带来的好处,两地区为竞争型地区;如果两者不相关,则表明经济体之间缺乏经济联系。

改革开放以来,沿海地区利用自身的地理位置和区域性的政策大力发展“外向型”经济,内陆地区则利用自身的资源发展“内向型”经济,中国区域经济形成了“双向型”经济格局。双向型经济格局的形成过程中,区域之间的贸易量下降[8],从而中国区域经济运行开始出现经济联系变弱或间断,与此相对应的经济运行空间是相互分割开来的。中国经济空间的分割,主要表现为内陆地区经济对沿海地区的单向增长溢出,沿海地区并没有对内陆地区经济增长产生“回流效应”[16,18]。由此,我们提出如下经验假说。

经验假说:东部地区的经济运行具有“外向型”经济特征,内陆地区的经济运行具有“内向型”经济特征。东部沿海地区与内陆地区形成单向溢出,中国经济空间出现了分割。

三、计量模型的设定与数据说明

(一)计量模型的设定

影响地区经济增长的因素很多,除了上述的区域增长溢出之外,地区的初始经济总量、地区人口增长率、对外开放程度、固定资产投资率以及制度变迁都是常见的影响因素。为了避免变量遗漏所引起的估计结果有偏,计量模型中需要增加这些常见的变量作为控制变量。因此,以全国增长溢出作为解释变量的计量模型设定为:

其中,TGSi,t表示地区时期全国各省对本省的增长溢出,yi,t-1为地区 t-1 时期初始经济发展水平i,t为控制变量向量,包括对外经济开放度Openi,t、人 口 增 长 率 Popgi,t、固 定 资 产 投 资 率lnInvri,t、制度变迁 lnInsci,t。εi,t为随机误差项,εi,t=ηi+ κt+ δi,t,其中ηi为地区固定效应,κt为时间固定效应,δi,t服从独立同分布(i.d.d.)。

式(3)中考察了全国各省的经济增长对本省经济增长产生的影响,从中我们无法观察到各个区域的经济增长对其他地区经济增长产生的溢出效应。为此,我们进一步地设定具体的区域模型,将式(3)中的加以分解为东部地区增长溢出(EGS)、中部地区增长溢出(MGS)、西部地区增长溢出(WGS)以及东北地区增长溢出(NGS)。具体计量模型设定为:

(二)数据的来源与处理

本文检验检验数据为面板数据,时间序为1979-2011年、截面为全国29个省(直辖市和自治区)①重庆市1997年变为直辖市后才有独立的数据统计,为保持数据的一致性,本文将四川省和重庆市的所有数据进行了合并,消除因统计口径变化所引起的计量的有偏性。海南省与其他省份之间运输距离,用陆地距离并不能代表其真实水平,故剔除。。文中使用的数据主要来源CSMAR等。省份之间的距离为省会城市之间的距离,采用地理学中常用的大圆距离(The Great Circle Distance)的方法,数据来源于Yu做的Stata文件[33];地区面积数据来源于《中国区域经济统计年鉴》(2012);人均GDP、地区GDP、初始经济总量、地区人口数、全社会固定资产投资总额、进出口总值以及财政支出以及科教文卫支出来源于《新中国六十年统计资料汇编》以及《中国区域经济统计年鉴》。文中使用的数据具体处理方法如下:

其中,areai为本省的土地面积。

2.区域经济增长溢出效应:在上文,我们对区域增长溢出效应的指标构成进行了详细的说明,具体我们可以根据式(2)加以计算。EGS、MGS、WGS以及NGS分别为四大区域对其他地区增长溢出效应的加总,这里我们不再赘述。

整体而言,不同地区的变量在不同时期内有一定的变化,但变化并不十分剧烈。在所有的变量中,变异系数最大值只是1.5616。

(三)内生性与工具变量

经济开放度或贸易自由度是新经济地理学最重要的变量之一,同时在理论模型的建立过程中进行了内生化的处理。尽管内生化在理论研究中是我们一直想要达到的目标,但是在计量研究中这种内生化可能导致计量估计中的联立内生性。根据新经济地理学,经济开放程度较高的地区可以实现要素的优化配置,因而经济增长率高;而经济增长率较高的地区对外部市场的依赖性通常都会较高,由此导致联立内生性问题。在计量估计中如果内生性得不到处理将会导致普通的最小二乘法(OLS)估计有偏。为了能够解决这种内生性问题,我们需要选择一个与地区经济增长无关而与对外开放度密切相关的工具变量(IV),并采用二阶段最小二乘法(2SLS)进行计量估计。

Wei&Wu取各地(约100个城市)到沿海主要港口(上海和香港)距离的倒数作为对外开放度的工具变量[35];黄玖立等使用了各省区到海岸线距离的倒数(乘100倍)作为国外市场接近度[36]。相应的研究表明这些工具变量是较好的工具变量,但仍有改进的余地。我们选取国内各省省会城市到主要港口城市的距离函数作为国外市场接近度(fma)的工具变量。选择这一工具变量主要出于以下两个方面的考虑:首先,本文研究遵循着新经济地理学的体系,选择外生变量作为工具变量。具体地,国外市场接近度的计算公式为:

fmai=1/ln(Di+1) (6)

其中,Di为国内各省省会城市到本省进出口主要港口城市的距离①文中选取了主要港口包括大连港、秦皇岛港、天津港、青岛港、连云港、上海港、宁波-舟山港、福州港、广州港以及防城港等9个港口。,沿海港口省份到港口城市距离采用上文中的省份内部距离计算。我们可以将ln(Di+1)看作运输成本,采用对数形式是因为我们认为边际运输成本是运输距离的减函数。

其次,国内各省份的出口通常会选择距离本省最近的沿海港口运输进出口商品,相比Wei& Wu[35]以及黄玖立等[36]的方法更加合理。为保持控制变量的动态特征,我们采用人民币兑美元的各年汇率与fma的积(FMA)作为市场开放度的工具变量。

四、计量估计结果

在本文,我们采用了1979-2011年全国29省份的面板数据,计量估计使用软件为stata12.0,估计方法包括(广义)最小二乘法(OLS/GLS)以及二阶段(广义)最小二乘法(2SLS/G2SLS)。为了说明中国经济空间的分割,我们分别对全国样本和分地区样本进行了研究,具体的估计结果如下:

2018年1月,复旦大学钟扬教授基金成立。这个以他的名字命名的基金,是他的家人共同决定的,捐出的交通事故赔偿金用以鼓励更多热爱科研事业、热爱公益事业、热爱教育事业并具有奉献精神的师生。

(一)全国样本数据

1.稳健性检验

根据计量模型的设定,我们逐步加入控制变量对区域经济增长溢出进行了稳健性检验,具体结果如表1。从表1中可以看出,区域增长溢出对地区经济增长在1%的水平下显著。在逐步加入控制变量的过程中,该系数始终显著且几乎保持不变。由此可以判定,对地区经济增长而言,本文所选择的变量是合适的解释变量。

整体而言,外部增长溢出对本地经济增长具有较强的正效应。这与我们上文中关于经济活动空间关联的预期是一致的,即地区经济增长通常与其他地区有着直接的关联。类似于传统经济增长理论的研究结论,地区固定资产的投资能够促进地区经济增长。但是,初始经济总量、地区人口增长率、经济对外开放度以及政府支出等并没有对地区经济增长做出明显的贡献,地区初始的经济总量甚至对地区经济增长反而产生了负效应。究其原因,改革开放以来,中国沿海地区和内陆地区趋异,这种趋异不仅表现在经济增长方面,同样表现在地区的人口增长、经济对外开放度以及政府的支出等方面。从表2中可以看出,对外开放对中国经济增长造成了负向影响,并且十分显著。与内陆地区相比,尽管沿海地区的经济增长更多的依赖于外部市场,但就中国经济整体而言并没有形成对外部经济的依赖,从而对外开放对中国经济增长反而造成负面影响,下文中我们将证实这一点。

表1 全国样本稳健性检验

表2 区域增长溢出对全国经济增长贡献

2.地区增长溢出对全国经济增长的贡献

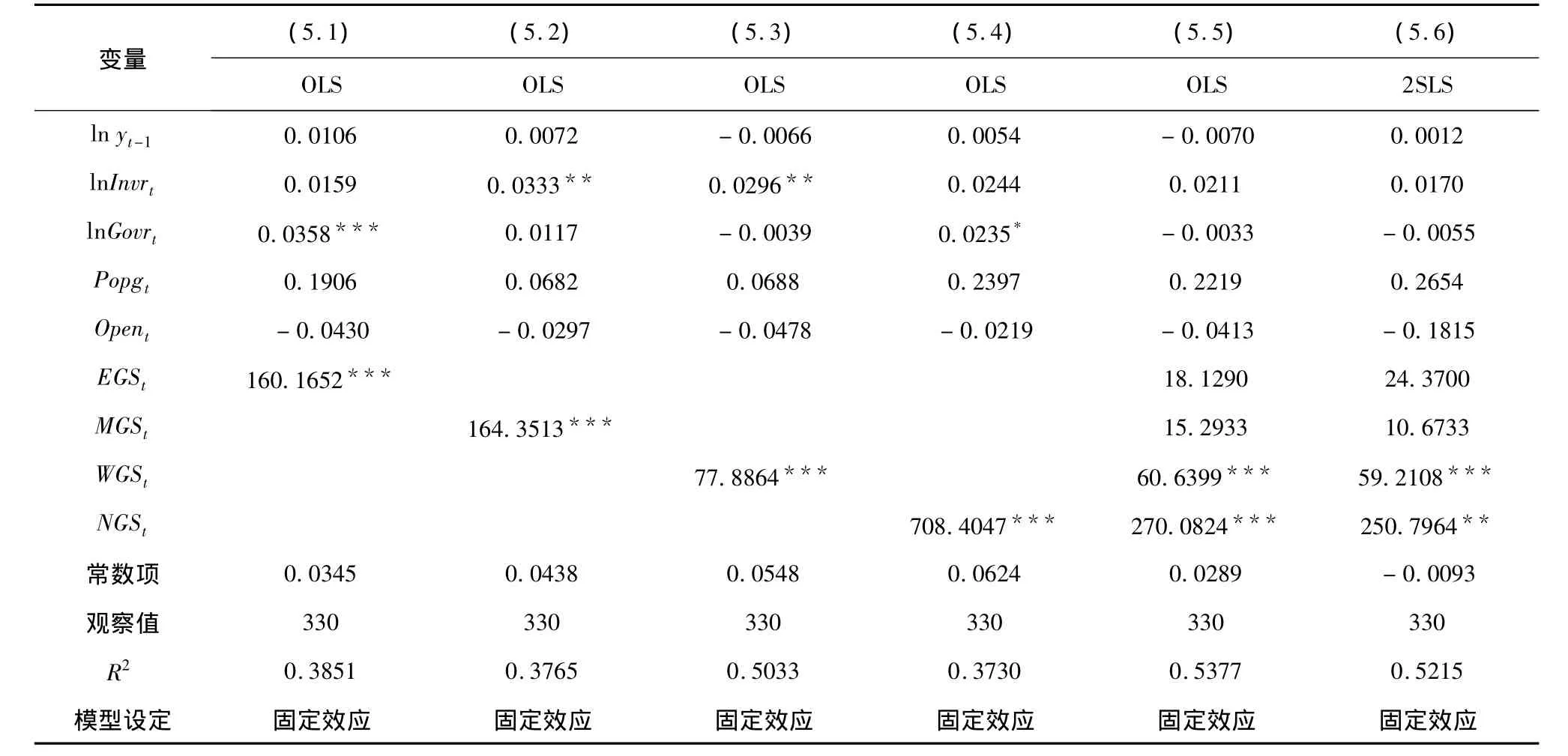

尽管上文中我们得出地区增长溢出效应对全国经济增长产生了正向影响的结论,但我们无法得知各区域经济增长溢出对全国经济增长所做出的贡献。为了说明各区域经济增长溢出效应对全国经济增长做出的贡献,我们把单个区域增长溢出效应作为解释变量,且把此解释变量看作是区域对外部省份增长贡献的绝对值;把所有区域经济增长溢出放在同一模型中作为解释变量,并把它视为区域对省份经济增长贡献的相对值。

表2中的模型(2.1)-(2.4)分别加入了区域增长溢出指数以估算区域增长溢出对地区经济增长的绝对值,模型(2.5)加入了全国四大区域增长溢出指数以估算区域增长溢出对地区经济增长的相对值。为了解决内生性的问题,我们进一步的加入了工具变量,通过Hausman检验我们发现工具变量在本模型中的使用是合理的,即在全国样本中的确存在着贸易开放度与经济增长之间的联立内生性。

表2给出了地区经济增长溢出对全国经济增长贡献度的分析结果。我们可以发现,无论从相对值还是绝对值来看,东部地区对其他省份的经济增长贡献度都是最小的。这就表明东部地区经济增长并没有对其他地区经济增长产生较强的增长溢出,的绝对系数仅为39.2643,而其相对系数仅有8.5350。相比较而言,东北地区的绝对和相对贡献值最大,分别达到了127.8121 和80.5769。

(二)分地区样本数据

在上文,我们主要分析了全国样本并得出了一些重要的结论,但这些结论还不足以揭示我国区域之间的经济关系。为了分析我国经济空间的分割与否问题,我们需要把地区样本进行分类加以说明。

1.东部地区样本

表3给出了中国四大区域对东部省份增长影响的估计结果,估计步骤与表2相同。通过Hausman检验,我们发现东部地区并不存在贸易开放度与经济增长的联立内生性,因此我们选择OLS估计结果。

从表3中我们可以看出,影响东部省份经济增长的主要因素是对外开放度、东部地区外部增长溢出效应、中部地区的外部增长溢出效应。对东部省份而言,对外开放度越大经济增长越快,这就表明东部地区是“外向型”经济。初始经济水平以及政府的支出水平对东部省份的经济增长产生负向影响,而资本投入对东部省份的增长产生正向的影响。在改革开放初期,部分东部沿海省份的经济总量在全国的排名甚至远远落后于中西部地区。比如,1978年福建省人均GDP位于全国第24位。此外,就中国的财政投入而言,近年明显更加有利于中西部地区以及东北地区的经济发展,间接对东部地区经济增长造成负向的影响。因此,无论是初始经济水平,还是中国政府的财政投入,对东部省份经济增长产生负向的影响不足为奇。

表3 中国四大区域对东部省份经济增长的影响

2.中部地区样本

表4给出了中国四大区域对中部省份增长影响的估计结果,通过Hausman检验我们发现中部地区并不存在贸易开放度与经济增长的联立内生性,因此我们选择OLS估计结果。与东部省份相比,表4中我们所加入的控制变量,如初始经济水平、固定资产的投资率、对外开放度以及政府补贴等都不显著。相反,近年中部省份的经济增长更有可能是因为其他区域或者中部地区自我发展所形成的,中部“塌陷区”的形成可能与此有直接的关联。

表4 中国四大区域对中部省份经济增长的影响

表5 中国四大地区对西部省份经济增长的影响

从表4中可以看出,东部地区经济增长并没有对中部地区的经济增长产生溢出,即尽管东部地区与中部地区相邻,但两个地区之间的经济联系很弱,出现了经济运行空间的分割;西部地区的经济增长对中部地区的经济增长产生负向的影响,即中部地区与西部地区形成了竞争关系;东北地区的经济增长对中部地区的经济增长产生显著的正向溢出,即中部地区和东北地区形成了良好的互动关系。

3.西部地区样本

通过Hausman检验,我们发现西部地区同样不存在贸易开放度与经济增长的联立内生性,因此我们选择OLS估计结果。影响西部省份的经济增长主要因素是本区域的增长溢出效应以及东北地区对西部的增长溢出效应。初始经济水平等控制变量以及东部地区和中部地区的增长对西部地区的经济增长并没有产生显著影响。与中部地区相似,对外开放度对西部地区的经济增长同样没有显著的影响,西部地区与中部地区同样显示出“内向型”经济特征。

4.东北地区样本

同样,通过Hausman检验,我们选择OLS估计结果。从表6中可以看出,东北省份经济增长主要取决于经济初始水平、本区域经济增长溢出效应以及中部地区经济增长溢出效应。此外,固定资产的投资率对东北经济增长有着显著的负向影响。相比于其他地区,经济初始水平对东北经济增长有着显著的正向影响,这就表明老工业基地在近些年的发展仍然依赖于过去的经济基础。

从表6中可以看出,东部地区的经济增长同样对东北地区的经济增长没有产生显著的影响;与中部地区相似,西部地区经济增长对东北地区具有显著的负向影响;此外,中部地区经济增长同样对东北地区的经济增长有着显著的正向影响,这就表明中部地区和东北地区形成了良性的互动关系。对外开放度对东北地区的经济增长没有显著影响,因此东北地区同样表现为“内向型”经济特征。

归纳表3-表6的研究结果,我们可以发现:(1)对外开放度对东部地区经济增长有着显著的影响,但是对中部地区、西部地区以及东北地区的经济增长没有任何影响,即东部地区形成了典型的“外向型”经济,而中部地区、西部地区和东北地区均为“内向型”经济;(2)东部地区的经济增长对中部地区、西部地区以及东北地区的经济增长没有产生溢出效应,东部沿海地区与内陆地区之间形成了单向的增长溢出而不是双向的增长溢出,出现了经济空间的分割现象;西部地区分别与中部地区和东北地区之间形成了竞争关系,中部地区与东北地区之间形成了互补关系。此外,所有区域对本区域内的省份都有着显著的正向溢出。从而,我们的理论命题得到验证:东部地区经济具有明显的“外向型”经济特征而内陆地区具有明显的“内向型”经济特征;沿海地区与内陆地区之间形成了单向溢出,中国经济空间出现了分割。

表6 中国四大区域对东北省份经济增长的影响

上述研究结论与潘文卿等[18]和薄文广等[16]的研究结论类似,中国沿海地区并没有对内陆地区产生正的反馈效应或回流效应。相反,内陆地区对沿海地区产生了增长的回流效应。不同于前文的研究,本文的研究进一步将内陆地区细分为中部地区、西部地区以及东北地区,而且我们发现前文作者所指出的内陆地区对沿海地区的单向溢出实质上是源于中部地区对东部地区的溢出,而内陆地区的良性互动实质上是源于中部地区和东北地区形成的良性互动。

五、评述性结论

本文借鉴Harris市场潜能的理念,结合地理距离构造了外部增长溢出效应指数模型,并通过该指标研究了我国经济空间的分割问题。采用1979-2011年全国29个省、市、自治区的面板数据,通过对地区经济增长外部溢出效应的分解,我们得到如下结论:

(一)中国形成了沿海“外向型”与内陆“内向型”的“双向型”经济格局。对外开放度对东部沿海地区的经济增长有着显著的正向影响,但是对内陆地区的经济增长没有显著影响。这说明,东部地区的经济运行主要依赖于国外市场所推动,国外市场的变化直接影响东部地区的经济运行,而内陆地区的经济增长主要依赖于内部资源和内部市场所推动,国外市场的变化间接影响内陆地区的经济运行。改革开放三十多年,东部沿海地区利用自身独特的区位以及港口优势发展本地经济,进出口贸易和FDI流入双双出现大幅增加,呈现出典型的“外向型”经济的特征。相比较而言,国际贸易以及FDI的流动对内陆地区的经济影响相对较小,内陆地区形成典型的“内向型”经济。

(二)中国经济运行空间出现了分割。沿海与内陆“双向型”经济格局改变了中国经济空间原有的运行模式,沿海与内陆的国内贸易出现了减少[8]。东部地区经济增长并没有溢出到其他地区,相反中西部地区的经济增长对东部地区的经济增长有着显著的溢出,东部地区与内地地区形成了单向的增长溢出。中部地区、西部地区和东北地区均为“内向型”经济,相互之间具有较强的经济联系。其中,中部地区和东北地区更多地表现出相互溢出,中部地区以及东北地区经济增长与西部地区经济增长外部溢出呈现负相关,这就表明中部地区与东北地区为“互补型”区域,而这两个地区与西部地区为“竞争型”区域。

根据上文的研究结论,我们可以得到如下两点启示:(1)实现区域协调发展需要打破沿海地区“外向型”经济以及内陆地区“内向型”经济格局,而加强沿海与内地的产业关联是关键。如果“双向型”经济格局不发生改变,沿海地区与内陆地区的经济联系在沿海省份对外贸易自由化水平进一步提高时将会进一步的减弱,中国经济空间的分割将会愈发明显。改革开放后沿海地区的经济发展主要依赖于“外向型”国际贸易和FDI,沿海地区的发展可能更多的带动国外经济的发展而不是内陆地区的经济增长[18],也就是我国东部地区的经济增长成了带动外部经济发展的引擎而不是内部经济发展的引擎。为了改变这一格局,加强沿海地区产业与内陆地区产业前后向的关联是未来区域产业协调发展的方向。(2)我国区域经济运行中存在“外向型”经济区域、内陆地区的“互补型”经济区域和“竞争型”经济区域等,这意味着为实现区域协调发展而制定经济政策时,应充分考虑不同区域的经济运行特征,制定适合于不同经济运行空间的“差异化”的经济政策,不应制定全国“统一”的经济政策,包括产业政策、财政政策以及各种社会保障。“竞争型”区域可能导致资源大量浪费、经济发展缓慢等一系列问题,因此扶持内陆“竞争型”区域应成为未来实行重点扶持政策的重点区域。至于为何在内陆地区出现“互补型”区域和“竞争型”区域,可能与地区经济结构类同或“远交近攻”相关,这将是作者未来研究的一个重要议题。

[1]Overman H G,Rice P,Venables A J.Economic linkages across space[J].Regional Studies,2010,44(1):17 -34.

[2]Fujita M,Mori T.Frontiers of the new economic geography[J].Papers in Regional Science,2005,84(3):377-405.

[3]Krugman P.Increasing returns and economic geography[J].The Journal of Political Economy,1991,99(3):483-499.

[4]蔡昉,王德文,都阳.劳动力市场扭曲对区域差距的影响[J].中国社会科学,2001(2):4-14.

[5]林毅夫,刘培林.中国的经济发展战略与地区收入差距[J].经济研究,2003(3):19-25.

[6]魏后凯.外商直接投资对中国区域经济增长的影响[J].经济研究,2002(4):19-26.

[7]蔡昉,都阳.中国地区经济增长的趋同与差异——对西部开发战略的启示[J].经济研究,2000(10):30-37.

[8]Poncet S.Measuring Chinese domestic and international integration[J].China Economic Review,2003,14(1):1-21.

[9]Ying L G.Measuring the spillover effects:Some Chinese evidence[J].Papers in Regional Science,2000,79(1):75-89.

[10]柯善咨.扩散与回流:城市在中部崛起中的主导作用[J].管理世界,2009(1):61-71.

[11]Ke S.Determinants of economic growth and spread–backwash effects in western and eastern China[J].A-sian Economic Journal,2010,24(2):179 -202.

[12]潘文卿.中国的区域关联与经济增长的空间溢出效应[J].经济研究,2012(1):54-65.

[13]Brun J F,Combes J L,Renard M F.Are there spillover effects between coastal and noncoastal regions in China?[J].China Economic Review,2002,13(2):161 -169.

[14]潘文卿,李子奈.三大增长极对中国内陆地区经济的

外溢性影响研究[J].经济研究,2008(6):85-94.

[15]Luo X.Growth spillover effects and regional development patterns:The case of Chinese provinces[R].World Bank Policy Research Working Paper,2005,No.3652.

[16]薄文广,安虎森.中国被分割的区域经济运行空间——基于区际增长溢出效应差异性的研究[J].财经研究,2010(3):77-89.

[17]Anselin L.Thirty years of spatial econometrics[J].Papers in Regional Science,2010,89(1):3-25.

[18]潘文卿,李子奈.中国沿海与内陆间经济影响的反馈与溢出效应[J].经济研究,2007(5):68-77.

[19]Dixit A K,Stiglitz J E.Monopolistic competition and optimum product diversity[J].The American Economic Review,1977,67(3):297-308.

[20]Samuelson P A.The transfer problem and transport

costs:The terms of trade when impediments are absent[J].The Economic Journal,1952,62:278 -304.

[21]Krugman P R,Venables A J.Globalization and the inequality of nations[J].The Quarterly Journal of Economics,1995,110(4):857-880.

[22]Venables A J.Equilibrium locations of vertically linked industries[J].International Economic Review,1996,37(2):341-359.

[23]Martin P,Ottaviano G I P.Growing locations:Industry location in a model of endogenous growth[J].European Economic Review,1999,43(2):281-302.

[24]Baldwin R E,Martin P,Ottaviano G I P.Global income divergence,trade,and industrialization:The geography of growth take - offs[J].Journal of Economic Growth,2001,6(1):5-37.

[25]Berliant M,Fujita M.The dynamics of knowledge diversity and economic growth[R].MPRA Working Paper,2010,No.21009.

[26]Myrdal G.Economic theory and under- development regions[M].London:Gerarld Duckworth,1957.

[27]Hirschman A O.The strategy of development[M].New Haven:Yale University Press,1958.

[28]Combes P P,Mayer T,Thisse J.Economic geography:The integration of regions and nations[M].Princeton:Princeton University Press,2008.

[29]Harris C D.The market as a factor in the localization of industry in the United States[J].Annals of the Association of American Geographers,1954,44(4):315 -348.

[30]Krugman P.A dynamic spatial model[R].NBER Working Paper,1992,No.4219.

[31]刘修岩,殷醒民,贺小海.市场潜能与制造业空间集聚:基于中国地级城市面板数据的经验研究[J].世界经济,2007(11):56-63.

[32]Chen A,Partridge M D.When are cities engines of growth in China?Spread and backwash effects across the urban hierarchy[J].Regional Studies,2011:1 -19.

[33]Yu Y.Stata module to provide spatial distance matrices for Chinese provinces and cities[DB/CD].Boston College Department of Economics,2009,No.S457059.

[34]Redding S,Venables A J.Economic geography and international inequality[J].Journal of International Economics,2004,62(1):53-82.

[35]Wei S,Wu Y.Globalization and inequality:Evidence from within China[R].NBER Working Paper,2001,No.8611.

[36]黄玖立,李坤望.出口开放、地区市场规模和经济增长[J].经济研究,2006(6):27-38.

Segmental Economic Space in China:Empirical Research Based on Economic Growth Spillover among Regions

YAN Yin-gen1,2AN Hu-sen3

(1.School of Economics,Nanjing University,Nanjing210093,China;2.The Center for Yellow River Civilization and Sustainable Development,Henan University,Kaifeng475001,China;3.School of Economics,Nankai U-niversity,Tianjin300071,China)

This paper describes the E-linkage and K-linage of economic space from the point of view of new economic geography and explains the spillover effect of regional economic growth on other regional growths.According to the panel data of29 Chinese provinces(autonomous regions and municipalities)from1979 to2011,this paper empirically tests Chinese growth spillover effect among regions and the spatial features of regional economic operation.The research result shows that two different types of economic operation situations are formed in China: “export-oriented”in the eastern regions and“domestically-oriented”in the inland regions.The economic growth in the eastern regions has not formed spillover effect on the inland regions.By contrast,the economic growth in the inland regions has a significant spillover effect on the eastern regions.A relatively strong economic linkage exists among the inland regions;A“mutually complementary”regional relationship exists between the middle regions and the northeast regions;But a“competitive”regional relationship exists between the western regions and the middle regions and the northeast regions.Because Chinese economic space is a segmental one,the core of regional coordinated development is to form a“uniform”economic space in China and a“mutually complementary”economic space in the inland.

Growth Spillover;Segmental Economic Space;Market Potential;"Mutually Complementary"Economic Space

A

1002-2848-2014(04)-0047-11

2013-12-06

中国博士后科学基金第54批面上资助“开放经济中的产业区际转移与区域协调发展”(2013M541629);国家社科基金重大项目“我国分省经济发展方式转变与产业、人口、教育、就业和迁移政策仿真模型及技术支撑平台构建研究”(13&ZD156);国家自然科学基金面上项目“中国制造业集聚和转移的趋势与机制研究:新经济地理学框架时空成本视角”(71373080);河南大学科研基金项目人文社会科学一般项目(2013YBRW008);山东省社会科学规划研究项目“财政金融联动推动,山东城乡一体的发展研究”(BCJJ201)。

颜银根(1981-),江苏省大丰市人,河南大学黄河文明与可持续发展研究中心讲师、硕士生导师,南京大学应用经济学博士后流动站博士后,研究方向:空间经济学;安虎森(1952-),吉林省安图县人,朝鲜族,南开大学经济学院教授、博士生导师,研究方向:区域经济学。

责任编辑、校对:李再扬