气悬浮驳船船队设想

2014-09-20魏通

魏 通

(三江学院,南京 210000)

0 引言

随着经济的快速发展,长江航道上的航运越来越重要。长江航道的一般特点为水的深度相对于海洋较小。随着长江运输船舶的不断发展,在吨位上和速度上不断提高,使得长江航道的这一特点对于船舶的限制日益明显,大吨位的船舶无法航行。现有的驳船组成的驳船船队虽然提高了总吨位,但是船队的总湿面积较大导致阻力很大,整个船队的速度较慢,因此普通的驳船船队的优势并不是特别明显。以武汉到上海的集装箱航运为例,武汉航道的深度太小,大型的海船很难直接到达,用小型船只或火车将集装箱运到上海,不仅效率低下且成本较高,严重制约武汉的集装箱出口。长江航运发展某种程度上进入了瓶颈,严重制约部分沿江港口城市的发展,为适应长江航道的深度较浅这一特点,以获得更大的经济效益,需要用创新思维来打破发展瓶颈。文章即提出一种新的船舶概念设想,即气悬浮驳船船队设想。

1 船队设想过程

1.1 基本思路

气悬浮驳船船队设想就是将普通的驳船与气垫船进行较为大胆的技术融合与创新,并对可能产生的结果与问题提出一些探讨性的想法。在设计上减小船的吃水深度以适应较浅的航道,增加船的宽度,将多个船体连接在一起增加总长度,以此增加船队的总吨位。将船体间连接处设计为封闭的更符合流体动力学原理的装置,实现从一个船体到另一个船体的平滑过渡,以减小阻力。让船体的大部分底面脱离与水的接触处于悬浮状态,减小湿面积,进而减小航行阻力。

1.2 气悬浮驳船船队的构成

气悬浮驳船船队由多个船体逐次连接组成,暂时将处于最前端和最后端的船体称为端部船体,将处于端部船体之间的船体称为单位船体。单位船体的底部向上内凹成空腔,便于在航行时,通过进气孔向空腔内注入高压气体,高压气体的注入在船的底部形成密闭的气囊,使船的大部分底面脱离水面接触,大大减小接触面积,其技术类似于现有的气垫船,但气悬浮驳船侧壁为刚性的,气体总量恒定不外漏。这就在提高船的吨位的同时,减小了湿面积与吨位之比。气囊两侧为插入水中的刚性侧体,两个侧体不是悬浮的而是直接与水接触,而且在船体横截面上长度要远大于吃水深度,因此船体在横向上具有一定的稳性。第一个和最后一个船体将由正常船体的底部形状向“内凹空腔”形状逐渐过渡。

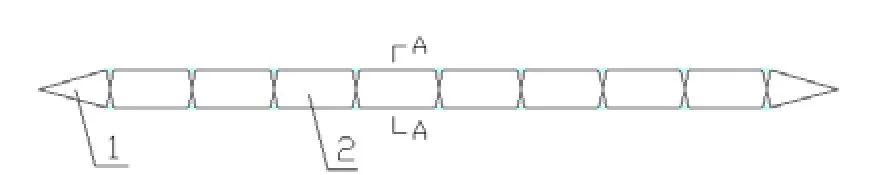

气悬浮驳船船队在构造与连接方式类似于陆运中的火车。火车由多个车厢相互连接组成,气悬浮驳船船队由多个船体相互连接组成(图 1~图 3),图1包括两只端部船体1、八只单位船体2。

图1 气悬浮驳船结构示意图

图2 图1A-A向截面示意图

图3 端部船体纵截面示意图

1.3 主尺寸设计

主尺寸设计原则是在吃水深度一定的情况下增大船队的总吨位。气悬浮驳船船队的吃水深度受到长江水深度的限制,因此不能设计得过大。增加宽度就是增大宽度与吃水深度之比,一般的船舶宽度与吃水深度之比约为2.5:1,气悬浮驳船船队的这种比值大于2.5:1,例如设计为5:1、7:1等较大的比值。增大长度就是增大长度与宽度之比,一般的船舶长度与宽度之比约为 7:1,气悬浮驳船船队的这种比值大于7:1,例如设计为20:1、25:1等较大的比值。具体的大小将根据实际情况而定,总之比值很大。由于船队的长度与宽度之比很大,从船队的整体角度考虑,端部船体应牺牲部分载重功能,将其设计为方形系数更小的流线型结构,以减小航行时的兴波阻力。

2 解决问题方法探讨

2.1 船体间的连接方式

普通驳船船体之间的连接较为简单,航行时在两个船体的连接处会产生较大的兴波阻力。气悬浮驳船船队将采用新的方法来减小连接处的兴波阻力,即“带水航行”的方法,就是将连接处充斥的水带着一起航行,沿着船体的两个侧面和底面把船体间充斥着的水包裹在其中,使连接处具有和船体同样的横截面,实现了由前一个船体到后一个船体的平滑过渡,这样在速度恒定航行时船体间的水具有与船体同样的速度,对前后两个船体产生相等的压力,几乎不再对船体产生阻力!这样处理船体间的连接问题使船体不仅能平滑过渡而且具有一定的转弯能力,由于船体的悬浮还需将连接处分成内外水带以及具体的操作措施等诸多细节将暂不细说。总之“带水航行”的方法将成功的把众多的船体连接为一个有机整体,兴波阻力将只在第一个和最后一个船体之间产生。

2.2 气悬浮驳船船队的平衡

气悬浮驳船船队悬空底部的气压相同,船队底部单位面积的压力相同且不随船体的倾斜而改变,这就对船队的平稳性有着特殊要求。具有平衡性的船队有两个要求:1)单个船体自身处于平衡状态;2)各个船体吃水线相同。单个船体的平衡与普通的船舶一样,气悬浮驳船船队平衡的特殊性在于如何保持各个船体吃水线的相同。吃水线的变动主要是在装卸货物时发生,采用水仓微平衡法来调节这种情况下吃水线的变化。如图4所示,在船体的四个角设置四个水仓,水仓之间通过水管和水泵相互连接。若要保持所有船体吃水线相同,必须每个船体同时进行装货或卸货,在这个过程中每个船体水仓中的水将根据需要被抽到不同位置的水仓,用来调节船体自身的平衡。通过水泵将船体以外的水抽入水仓或将水仓中的水排出船体,来改变船体水仓中水的总重量,以此来调节船体吃水线,保证各个船体吃水线相同。由于水仓的容量是有限的,只能在一定范围内维持平衡。通过计算机技术来处理每个船体不同水仓中水的重量、每个船体水仓中水的总重量、每个船体的吃水深度的信息,并将处理后的结果反馈给每个船体操作装卸货的人员,以便及时调整装卸货物的位置和货物量。实现一定范围内的动态平衡。

图4 单位船体平面示意图

2.3 船体的横向稳定性

气囊两侧为插入水中的刚性侧体,两个侧体不是悬浮的而是直接与水接触,而且在船体横截面上长度要远大于吃水深度,因此船体在横向上具有一定的稳性。为进一步增加船体的横向稳定性,在两边刚性侧体安装稳定鳍,一般情况下稳定鳍在水面线上面不产生航行阻力,当船体发生较大横向摇摆时稳定鳍发挥作用(图5)。

图5 单位船体横截面示意图

2.4 船体间的斥力传递以及如何避免船体间的碰撞

气悬浮驳船船队由多个船体连接构成,内部的空腔冲入高压气体,高压气体在最前面的船体产生方向向前的力,在最后一个船体产生方向向后的力,这就使得各个船体之间存在斥力。斥力的存在可以使力在船体间很好地传递,这样由多个船体组成的船队具有了很好的整体性。斥力的存在可以避免在紧急情况下船体的相互碰撞。

2.5 动力设置与转向

气悬浮驳船船队的动力由四个拖船提供,如图6所示。每个单位船体配置可调节的侧向鳍,两个端部船体也各自配置有可改变方向的鳍。四个拖船提供动力的大小和各个船体上鳍的调节将根据需要统一控制。拖船提供的动力经过船体间的斥力传递给前面的端部船体,前面的端部船体通过改变自己的鳍来改变自己的航行方向。船队的转向由四个拖船和各个船体上的鳍共同完成,其中以拖船为主,鳍为辅。当需要转向时,调节拖船提供动力的大小和方向来使船队获得转向所需的主要侧向力,同时各个船体根据转向趋势,调节自己的鳍跟上转向节奏。当船队需要在较窄水域返航时,拖船先与船队分离,再重新与船队组合如图7所示。这样船队就具有在较窄水域双向航行的能力了。

图6 气悬浮驳船动力设置示意图

图7 气悬浮驳船转向后示意图

以上仅为气悬浮驳船船队设想的一些简单介绍,整个设想包含诸多过程和细节问题,是个庞大而复杂的过程,暂不进行过多的介绍。

3 气悬浮驳船船队的特征

3.1 特点

其突出特点是耗能低、速度快、吨位大。气悬浮驳船与吃水深度相同的普通船舶相比,其总吨位与总湿面积之比、总吨位与横截面面积之比都要大得多,在运送相同吨位相同的货物时,气悬浮驳船船队所受阻力很小,这就为气悬浮驳船船队提高速度提供了空间。气悬浮驳船船队能提高长江的运输能力,多个船体连接为一个整体节省了单个船体独自航行时船体之间的安全距离,速度快,提高了效率。在长江航运快速发展的今天,气悬浮驳船船队这种新型船舶以其突出的性能将可能成为长江航运发展的新方向。

3.2 与长江的完美搭配

气悬浮驳船船队更能适应长江的基本特征。内河航道水的深度较浅,制约了船的吃水线,限制了一般船只的吨位。提高长度与宽度可以提高吨位。单个船体的长度在各种限制之下无法增加太多,将多个船只首尾相连可以增加总长度,但各个连接处在航行中产生兴波阻力,在连接处注水采用带水航行的办法解决了这个问题,船的总长度得到大幅度增加。船的长度与宽度存在一定的正比例关系,船的宽度也随之增加,船的总吨位得到了提高。船的长度、宽度与吃水线的比例过大,不合理的比例致使总的湿面积过大,主要是底面的湿面积过大,摩擦阻力随之增大。底面积过大为气悬浮的应用提供了条件,采用底面悬浮解决了这个问题。至此船的总吨位得到了大大提高,而阻力又不至于过大,气悬浮驳船船队很好的适应了内河航道的特点,内河航道风浪较小又为气悬浮驳船船队提供了平台。两者之间的搭配堪称完美。

4 应用

该船适用于距离远、货物量大的运输,例如上海与武汉之间的运输。将长江沿岸港口运输与兼具河港与海港的上海港运输相连接,可以将由大型海船运来的集装箱高效快速地运输到类似南京港和武汉港等沿江港口,实现长江沿岸地区与海港的高效运输,减小物流成本。

针对上海到武汉之间的运输,设想一个示意的气悬浮驳船船队。由十节船体构成,总长度545m,宽度25m,吃水深度4.5m,最大排水吨位约5万吨,横截面面积103.5m2、湿水面积约6700m2。其航行时的阻力大致相当于一艘两万吨级的海船航行时的阻力。而武汉 4.5m左右的通航深度仅够五千吨级的普通船只航行,一旦气悬浮驳船船队从概念设想变为现实,其优越性是显而易见的,对于像武汉这样的沿江港口城市也是重大的发展机遇。

5 结束语

大型船舶的构造是非常复杂庞大的,气悬浮驳船船队设想仅为一种对新型船舶的大胆探讨,设想能否变为现实还需要大量的验证工作,本文仅仅是做一些简单介绍。

[1]驳船船队:ZL 201320064630.6[P]. 2013-08-14.