南京云锦:继承与复兴——云锦传人王道惠口述

2014-09-18邵亚琳

邵亚琳

(中山陵园管理局,江苏南京,210014)

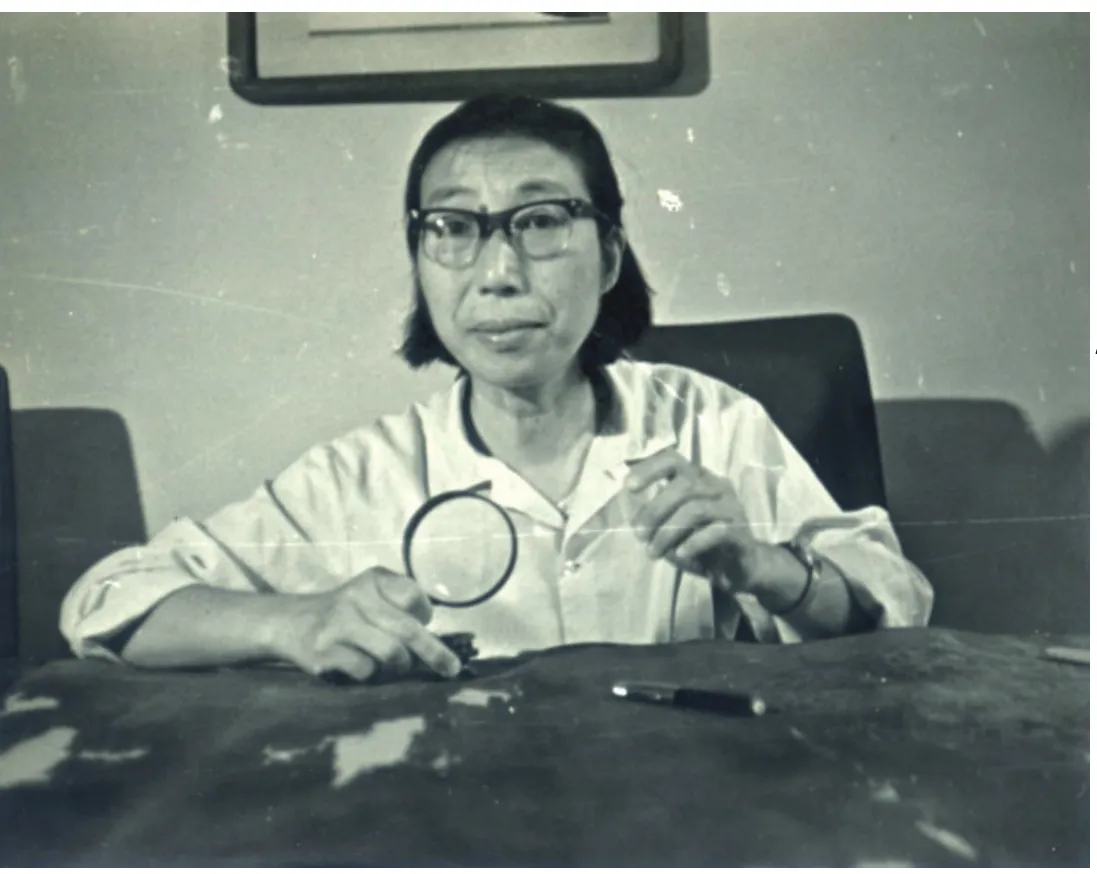

民建南京市老龄委主任过克宏、纺织支部主委鲍蔚云约作者写一篇关于民建会员、南京云锦研究所高级工艺美术师王道惠的采访稿。王道惠是新中国第一代云锦挑花结本传人,对云锦事业有卓著贡献,她与南京云锦应该有很多故事。作者自己也曾是一名纺织单位美工设计,做过16年美术设计工作,熟悉相应产品生产工艺。当年系统内美术工作者每周一次业务活动日,或写生,或去图书馆收集美术资料,与纺织、轻工美术设计人员皆有联系,与同行相处甚洽,对云锦传统纹饰的工整、富丽、厚重、醒目感触尤深。2013年10月16日,正是金秋时节,在过克宏招集下,我与老龄委诸同志在市民建办公楼四楼会议室如约晤谈,就南京云锦传承复兴进行了珍贵的回忆。

云锦以其美如云霞而得名,与四川蜀锦、苏州宋锦和广西壮锦并称中国四大名锦,其中南京云锦位列其首。据史料记载,东晋时期都城建康已设锦署,地点在城南秦淮河畔的斗场市,是南京历史上第一个官办织锦机构,所织金锦已具备后来云锦主要特征。以此算来云锦诞生至今已有1600年历史。

1958年吉干臣(左)与丁恩荣

元明清三代,云锦为宫廷贵族专用品,繁盛时南京拥有织机数万,近30万人以相关产业为生。随着清朝统治的消亡,电力机械的产生,西装、中山装逐渐成为官民服饰主体,云锦作为价值昂贵的手工艺品走向衰败。加之外强掠扰、军阀内战,大批云锦艺人只能另谋生计。

新中国成立后,南京云锦仅剩织机四台,老艺人四名。在民族产业百废待兴之时,毛泽东、周恩来指示一定要让南京云锦继承下来。南京市人民政府确定,拯救已濒临人亡艺绝的南京云锦。这样南京云锦在党和人民政府、诸多有识之士关怀下得以艰难重生。

作者(右三)应民建老龄委之邀采访云锦艺人王道惠(中)

1954年6 月,南京市文化局抽调了局美术干部,吸收了老艺人吉干臣和张福永,成立云锦研究组,陈之佛先生特邀为名誉组长,1955年招收艺徒。1957年3月,云锦研究所正式成立,这是新中国建立后国家批准的第一个工艺美术专业研究机构。所址设在太平南路388号一座三层楼房内。初创时所长陈子彬,是位老干部。业务人员有:美术干部朱枫、徐仲杰;老艺人张福永、吉干臣;1955年招收的学员王道惠、朱守如。设有生产实验机1台,是传统的大花楼木机,配合研究进行实验生产。织机配有手艺精湛的老机工2人,提花的是黄瑞卿师傅,织造的是丁恩荣师傅。至此,新艺徒王道惠与南京云锦相伴。

招收艺徒

谈起云锦,2013年79岁、平时不多言语的王道惠,顿显一往情深,对往昔入门拜师、专业技艺、独立操作经历如数家珍。

1957年陈之佛(左五)、吉干臣(左六)给大家讲课

王道惠回忆:“1955年,21岁,正在家乡江宁小学教书,接到母校南京第一女子中学教导主任丁桂芝老师的一封推荐信,由南京市文化局、手工业管理局通过教育局招收云锦艺徒,丁老师说这份工作适合我做。”王道惠仍清楚地记得当时考点设在新街口附近的一所小学,考场教室内满满一屋子考生,考卷上印有“云锦艺徒”四个字,共考语文、数学、政治、绘画四门课。当时感觉绘画较难考,因为没有接触过,考题是画有一朵圆型莲花的图画,挂在黑板上,让考生们自由发挥想像作画。因为儿时学过剪纸和刺绣,此时帮了大忙,王道惠灵机一动,将纸对折,再对折,用对称的方法画了起来。当铃声响起,忐忑不安交上未完成的考卷时,意外听到监考老师(后来一起工作共事的徐仲杰老师)用和蔼语气说:“不着急,等你画完。”很意外,也很顺利,数日后王道惠接到面试通知,面试地点在中山东路6号手工业管理局办公楼,接受“三堂会审”式漫长的问与答。王道惠回想当时反复问得最多的一句话:“能否坚持6年学徒?”“直到后来的学习过程中,我才体会、理解其中的分量和艰辛。”

接到录取通知来南京报到,先送小彩霞街手工业管理局干部政治学习班学习时事政治、《矛盾论》、《实践论》。1955年南京恰巧举办手工业产品展览会,王道惠被安排在云锦馆做讲解。一次次讲解让她对云锦从陌生到熟悉,不知不觉将“云锦”印在了脑海中。1955年5月19日,当时的考官俆仲杰老师发给自己一本笔记本,开始了一生与云锦相关的学习、研究、设计活动。

师傅和老师们

云锦研究所成立伊始,除了两位老艺人,还有陈之佛、陈子彬、何燕明、徐仲杰、朱枫,及新招收的两名艺徒王道惠、朱守如等,为研究所最初的组建成员。云锦的抢救研发工作从此开始。王道惠的两名老艺人师傅之外的统称老师,这些老师不仅是领导、画家、教师、同事,更多像是自己的长辈,从他们那里有取之不尽的力量源泉。如此,诸多前辈经过数十年甚至一生的心血,辛勤努力,继承发扬,为后来世界文化遗产的成功申报奠定了基础。

陈之佛(1896.9.23—1962.1.15),美术教育家、工艺美术家、画家。1916年毕业于杭州甲种工业学校,1918年又赴日本东京美术学校工艺图案科学习,曾创办尚美图案馆。先后任上海艺术大学、上海美术专科学校和南京中央大学艺术系教授,南京大学艺术系教授兼系主任,中国美术家协会理事、中国美协江苏分会副主席、江苏省文联副主席等。

1954年云锦研究组成立,陈之佛先生特邀为名誉组长,对研究工作进行指导。当时在中兴源丝织厂、老艺人那里搜集到近千幅云锦图案设计稿(很多为草稿)、零段的云锦织料与织料残片,以及极少部分清代官办织局流传的图案设计稿。这些具有民族艺术风韵的精美设计和绚丽典雅的织料震撼了陈之佛,他意识到云锦保护和发掘工作刻不容缓,他为新成立的云锦研究所部署了一系列重要举措,为云锦的抢救工作做出重要贡献。

王道惠回忆:那时常去陈之佛他家,看他总是伏案画非常精细的工笔画。还曾听陈老先生讲过关于云锦的课,非常精彩。陈之佛先生和蔼可亲、平易近人,对人没有丝毫架子,总是笑眯眯的,对王道惠也以“小朋友,小艺人”看待。老先生教导王道惠:“要记住老艺人老前辈经验,要勤学、勤问。”还说:“老艺人就是活字典啊。”观、写、摹、读四字诀是陈之佛律己教人的金科玉律。陈之佛先生的启迪、谆谆教诲,让云锦艺徒王道惠感到受益一生。

1958年张福永给朱守如(右一)、王道惠(右二)等四个徒弟讲课

1961年,陈之佛先生受文化部委托,主编《中国工艺美术史教材》。很可惜,1962年1月15日他因脑溢血逝于南京,年仅66岁。

王道惠的师傅张福永(1903—1961),南京人,建国后仅剩下的两名云锦艺人之一,织锦艺术家,擅长云锦图案设计和挑花。他出身于挑花世家,一家六代承袭云锦挑花手艺。其祖父张长荣、父亲张惠梁都是清代江宁织局挑花堂管事。张福永幼年丧父,17岁师承伯父学艺。由于长期实践,他挑出的花本能为画工传神,他被称为“张挑花”。新中国成立后,被发掘到南京云锦研究所工作。张福永一边带徒弟,一边在研究所美术工作者协助下,共整理2400多份云锦图案资料,并加以注释。同时结合自己艺术实践经验,总结了云锦图案的创作规律和方法,对云锦技艺的承前启后,尤其是对云锦传统的继承,做出了积极贡献。

吉干臣(1892—1976),王道惠的第二位师傅,祖籍山西。吉家19世纪中期迁至南京,经营非常不错的绸缎生意。吉干臣的父亲排行老二,在南京开办了“吉公兴”绸缎庄,经营各式绸缎生意,也包括云锦,在当时很有名气。

吉干臣生长在这样的绸缎商人之家,从小耳濡目染,对云锦有浓厚的兴趣。促使他最终走上云锦艺人之路的,还是其父亲的病故。吉干臣父亲去世后,“吉公兴”走向衰亡,吉干臣开始谋划新的出路。最终他把目光投向了云锦,20岁开始自学挑花技艺,28岁起公开操业,为云锦生产厂家挑花结本。其挑花技艺娴熟,倒花、拼花运用自如,对织物组织、织造也有较深研究。1955年他到南京云锦研究所工作。吉干臣对传统品种的恢复,新品种的设计试制,在技术上做出了较大贡献。如江苏大宗出口的天鹅绒毯,就是在他研究指导下,运用传统品种彩花绒织造技艺,首先研制成功。他改革了挑花绷,使云锦挑花简便易学,更加精确严密。他著有《云锦挑花结本基本方法》一书,是研究我国古代丝织提花技术的重要资料。

黑簪巷6号的幽深老宅,是吉干臣居住一辈子的地方,放有一大一小两张织机。1940年代初,吉干臣为西藏活佛绣龙袍,他成功改进织机和工艺,生产经营。后来到云锦研究所,前后带有四个徒弟,王道惠常去试机,她们是黑簪巷6号的常客。

朱枫(1915—2009),中国工艺美术大师,浙江省湖州市人。自幼爱好绘画,尤其擅长中国画工笔人物。1946年在上海美术专科学校进修。解放后,在南京市文化局进行美术创作,作品曾获华东地区奖。1954年调入南京云锦研究组,从事南京云锦的挖掘、整理和研究工作。担任艺术研究室主任30多年,为云锦事业的发展和人才培养倾注了全部心血。朱枫设计的云锦图案在继承和发展上取得了突出的成绩。他设计的云锦作品种类多,既有古典风格的传统匹料,也有新颖的现代用品。

朱枫主要学术论文有《从对立和谐的美术观点看云锦风格和技法》、《云锦云纹的艺术规律》等。1956年组织编绘《南京云锦》黑白图案集。1984年在云锦研究所30周年特刊上发表《从对立和谐的美学规律看云锦风格和技法》。主要代表作有《牛郎织女妆花缎》、《孔雀牡丹妆花缎》、《蝶恋花》、《孔雀牡丹锦》,以及为人民大会堂和外交部迎宾馆设计的云锦沙发面料等。

朱枫因当初抢救民间工艺美术遗产而临时组建的“云锦研究组”改变了一生。原先他同一起共事的魏紫熙、亚明等人在酝酿筹建江苏省国画院,画中国工笔画的朱枫没有向国画院靠拢,而临时安排(云锦)成了他毕生的事业。

朱枫曾在故宫研究古代云锦,4个月共细致复制了50多幅图案,后来多被复制为彩色画稿。云锦中牡丹的纹饰都有固定的程式,一直没有变化。为了寻求突破,1976年朱枫带领云锦设计学员去牡丹之乡山东菏泽写生。“体验生活”为生产设计带来了新的拓展。写生画稿也编成《牡丹资料写生谱》,在杨公井书店畅销。1984年参加复制龙袍,为南京云锦做出了卓著贡献。

徐仲杰(1924—2009),从事云锦纹样研究设计,1955年至云锦研究所工作,为省工艺美术大师,(第一届)中国工艺美术学会全国织锦专业委员会秘书长。徐仲杰长期从事南京云锦的历史、文化、科技及工艺图案的研究,为云锦的保护和传承从理论上深入研究,从实践上总结大量经验,做出了重要贡献。

他1984年参与的“织金孔雀羽妆花纱龙袍料”复制品,获“中国工艺美术百花奖”金杯和“珍品奖”。1959年他参与编制大型彩色图案集《云锦图案》;1959年10月,编写《云锦史略》,为国庆十周年献礼。著有《南京云锦的传统图案与色彩》、《写实于形简便得体——南京云锦的创作方法》等论文。1988年《南京云锦史》获华东地区优秀科技图书奖;1982年《云锦史话》、《南京云锦的传统图案与色彩》获南京工艺美术学会一等奖;1983年《南京云锦的传统图案与色彩》获南京科委优秀论文奖;1991年在《中国大百科全书·轻工卷》中负责《云锦》和《织锦》的撰写;2002年出版《南京云锦》。

1960年11月云锦研究所欢送首任所长陈子彬(前排左四)。前排左一吉干臣,左二张福永,右一丁恩荣,中排左二朱守如,左四黄巽,左五王道惠

徐仲杰可算是发现王道惠的伯乐呢,在招聘考场是徐仲杰让其画完考卷的。王道惠也一直在心里记住老师,即便是“文革”期间也保持着联系。

学艺生涯

旧社会传统学艺,向来传男不传女,传家人不传外人,而1955年新招收的两名艺徒均不符合。王道惠说,刚开始学习时两位老艺人说话很少,气氛严肃,让自己感到紧张害怕。张福永长相清瘦,留着八字胡,老南京口音,说话声音有点气喘喘的,像老爷爷。传统传艺不用一片纸一个文字的,全凭口授。师傅说话少,面孔又严肃,王道惠的害怕让当时一个叫森林的手工业管理局组织科长看出,他鼓励王道惠:“好好跟老艺人学习,要把他们看着是自己的亲人,你是老艺人带的小艺人啊!”

王道惠不懂为什么称老艺人、小艺人,心里非常着急。刚开始时常因学不好,吉干臣和张福永师傅还向自己发火,为此她哭了不少次鼻子,可是哭完第二天继续笑嘻嘻地给师傅端茶添水,继续跟前跟后请教师傅。经过不断的努力,技术逐渐提高后,师傅对自己的态度也越来越好,越有信心,到后来师傅把自己得心应手的挑花钩子送给自己。吉干臣家吉师母说:对徒弟比对子女还要亲近,生病了或家里有事了都要拉上王道惠一同去。回忆到这些,王道惠仿佛回到过去,脸上荡漾着孩子般的幸福和满足的笑容。

1981年朱枫(左起)、徐仲杰、王道惠、刘杰

配合云锦织造工艺学习,新学徒王道惠还在南京胜利电影院三楼学习绘画理论、素描、写生、临摹等课程。虽然学习地点在电影院,可是王道惠从来不看一场电影,往往从晚饭后直到深夜电影院散场,才结束一天的学习。工夫不负有心人,王道惠一幅画稿在《云锦图案》书中发表了,心里充满快乐,别提有多高兴呢!

掌握挑花结本工艺并从事复样生产

两位师傅各有特点。张福永师傅传授挑花工艺,先是准备工序,再示范操作,传授中很多靠感觉和目测,有很多技法与技巧。经过两年多的努力学习,王道惠已能独立完成挑花结本工艺制作了,师徒友情更深了。

那次张福永师傅出席全国首届老艺人代表大会回来后,对徒弟格外地关怀,他将自己一辈子得心应手的挑花钩送给了王道惠,并语重心长地说:“这是饭碗啊!送给你了!……我给你拎着心啊!”另一次,由于平时吃不好也休息不好,太辛苦,王道惠积劳成疾生病了,张福永师傅赶到王道惠的家探望徒弟病情(此待遇是师傅对其他人从没有过的),还送来五元钱(那时的五元钱能供一人过一个月)。师傅说:“买点营养品吧,补补身子。这个工作伤人,中午要打个盹,注意休息。”平日徒弟没白天没黑夜地干,瘦弱的身体还患有严重贫血,师傅全看在眼里了。当时王道惠是眼含热泪接过师傅这份深情厚意!

王道惠回忆张福永师傅曾给自己讲过的一个故事:云锦挑花结本的祖师是“华光”祖师,从明朝就开始每年七月二十一都要供奉他。传说他在斗姆娘娘宫里有座神像,是个老人形象的雕像,旁边站两个童子,一个手捧图案画谱,另一个抓着勾子,勾子的形状是如意形,1950年代的斗姆宫在广艺街……从老艺人的故事里,可见前辈心中对云锦的那份神圣感。

1958年王道惠又跟吉干臣学习挑花工艺,从两位前辈那里学到丰富、宝贵的经验。听吉干臣师傅讲江宁园山种桑养蚕缫丝。他告诉徒弟春蚕和秋蚕的不同之处,春蚕丝的光泽、长度、牢度比秋蚕好。春蚕沙(蚕宝宝的大便)做的枕头可以清热明目,对人体健康有好处。师傅学挑花是无师自通,因为自己家养蚕,蚕丝卖不上价,就发展生产,自己铺就几台机,动手缫丝、染色、牵经、装机,开始织素缎,后来做挑花……

王道惠回忆:“1959年国庆十周年,研究所全体成员齐心协力,成功将中华人民共和国国徽制成了云锦。从此师徒亲如一家。为了试机,黑簪巷6号大门、洋珠巷后门她经常地来回穿梭。吉师傅打破传统,没有教一个自家的子女学习云锦手艺,后来吉师傅对徒弟王道惠有个愿望:‘将来孙子长大成人后你帮我培养,教他织云锦。’”王道惠遗憾地说:“只可惜因‘文革’劫难而成为泡影,心里一直感到内疚,愧对恩师。”

1959年研究所接到外贸复制工作任务,吉干臣带领王道惠一起观察、分析,复制纹样的组织、色彩并进行生产。吉干臣已十分满意这个徒弟,视王道惠为得意门生,后来招收的学员都让王道惠做师傅,碰到问题再找前辈解决。

复制炭化龙袍

1979年王道惠在复制龙袍工作中

“文革”开始,“破四旧,立四新”,云锦被当作了“封资修,大毒草”,云锦艺人、设计者、研究员有的被打倒,有的下车间、下放农村,还从事云锦织造的许多人都改了行。直到“文革”后期1973年南京云锦研究所恢复生产,又把过去的老师傅逐一找回来带徒弟。王道惠1969年年底全家下放江宁禄口,1973年中途被招回所里带学徒,1978年正式全家返城,重回云锦研究所。王道惠异常兴奋,她想将失去的时间补回来!重要任务来了……

1958年定陵出土的明代万历皇帝龙袍,出土后就出现碳化、褪色。定陵博物馆专家们都非常痛心,修补复制文物成为当务之急。他们多方寻找了很久,也没有找到会织造龙袍的工匠。1979年,这项复制工作落到南京云锦研究所的王道惠等人肩上。明万历帝龙袍原本就出自江南织造,可是几百年过去,没有一点文字资料可以借鉴,古老的织造工艺早已失传。复制一件工艺失传的龙袍的难度,仅从整个工程耗费5年时间便可知一二。

复制龙袍的工作繁琐而又困难。龙袍上17条龙、14颗彩光珠、99朵云彩以及海水江牙、金边彩晕等复杂图案,全是在蚕丝绞纱织物上,用孔雀羽线、金线、彩线织成,现在这一技艺早已失传;组成图案的上百种颜色已混为褐黄色,难以分辨;整个复制工序多达四五十道。王道惠想到从前老艺人张福永师傅讲过的话:“龙袍天衣无缝,最难!”这是云锦研究所成立以来从未遇到过的难题。作为此次任务的总负责王道惠说:一开始很难摸到头绪,通过用放大镜和显微镜来研究,这件龙袍的织造技艺与现代的技术完全不同,它采用的是“纱地妆花”织造技法。当时询问了南京为数不多的老艺人,大家既没见过妆花纱,也没见过织纱的织机,这项技术到了这时已经失传。

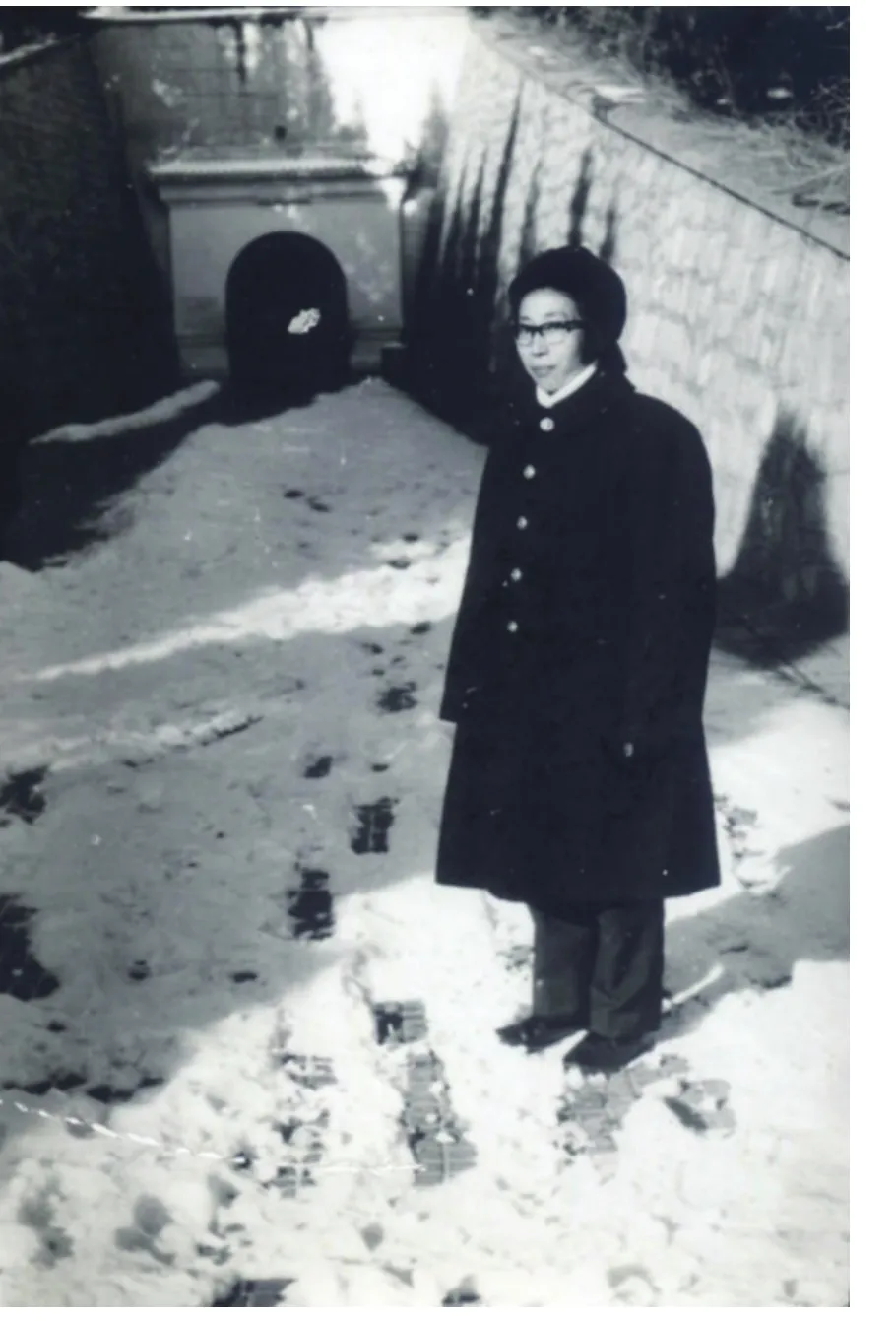

1980年王道惠在定陵

为了研究它的织法,王道惠一个人驻在北京,一头扎进复制工作里。她用放大镜和显微镜观察,又查询各种记载有云锦的文献,甚至细数整件衣襟经纬向各由多少根丝线织成,希望以此准确还原明龙袍的样貌。她绘制整个施工图案和计划,突破一道道难关,经过多少次实验,配色、制孔雀羽线,不知疲

倦地研究试制。那时候,定陵博物馆的保管员常常看见她下了班还在工作,就叹道:“怎么不知道休息啊!”

1984年,历时5年复制的万历皇帝妆花纱龙袍终于下机,被送到北京参加鉴定会。当时著名作家沈从文作为服饰专家评价道:“这件明皇朝袍料的选料、织纹、色彩、图案、织造技艺都同历史真品相同,堪称再现传世稀珍原貌。”中国艺术研究院的一位教授则说:读《红楼梦》,都知道有关孔雀羽能织成衣料,过去总觉得这是作家的夸张,没想到如今真的用孔雀羽织成了龙袍,才让人知道曹雪芹所说不假。

作为当时复制工作的总负责人,王道惠说,龙袍所获得的认可,是她几十年从事云锦研究最大的成就。

从复制龙袍成功算起至今又是30年,王道惠已于1991年光荣退休,2009年南京云锦成功申遗,王道惠2010年荣获“2010年度终身成就奖”。老一辈人用毕生心血将濒危之境中的绚烂美如云霞的中华遗产挽救传承了下来,王道惠对此欣慰地说:“我们尽职尽责了。”