以“刀”代“笔”的艺术

2014-09-15韩晓洁

韩晓洁

竹木牙雕是在竹、木、牙上进行的工艺雕刻,它们与书画作品相比,是用刀代替笔,用竹、木、牙这三种材质代替纸、绢传达艺境的一种艺术表现形式。

由于社会的进化、思想意识的转变,明清两代的工艺雕刻作为一种艺术表现形式持续发展,迭见新意,尤其是“案头摆设”的各种小品工艺雕刻,呈现出全面昌盛的景象。宋、元之后,特别是明、清时期,城市工商业经济迅速繁荣,手工艺者的生活有了保证,由此促进了手工业的发展;而在产品不断的竞争中,又使工艺技术和产品类别、题材等有了提高;加之当时从统治者至中小地主阶层,对于现实、现世享受的追求逐渐强烈,从宫廷御苑、园林住宅的豪华装饰到日用考究、消闲玩赏,都成了他们的生活需要。所有这些都使工艺雕刻在明清时期得到了空前的发展。

与此同时,文人也加入雕刻领域,他们将雕刻与绘画相融合,在自画、自刻中溶入画风,又将画笔所不及的地方,用刻刀表现出来,使得这一时期雕刻风格具有浓重的书卷气。可以说,文人对雕刻艺术的喜好与崇尚之风,几乎主宰了当时上层社会的审美取向。他们往往以景抒怀,表现个性,因此志趣高雅的雕刻作品,不断涌现出来。旅顺博物馆收藏有一定数量的明清时期竹木牙雕作品,有的曾经展出过,有的则一直深藏阁中,今遴选其中部分精品与诸位共赏。

竹雕工艺品

竹,以其谦逊劲节之气、静雅萧疏之态历来被文人雅士视为纯洁、正直的象征,也是它们孜孜以求的精神境界,因而经常出现在诗书文学作品中,最著名的如苏轼的“宁可食无肉,不可居无竹。无肉令人瘦,无竹令人俗。”北宋著名画家、诗人文同的“心虚异众草,节劲愈凡木”就更将竹拟人化了。竹材相对于木、牙两种材质较易得,雕刻家也最易从竹刻中创新技法,施展才艺。因此,在雕刻工艺中,起引领作用的应该是竹刻。

竹刻,可分茎雕和根雕两类。据载,竹雕在汉唐时期已很流行,到了明清两代,文人画的勃兴,促使文人士大夫写竹、画竹、种竹、刻竹蔚然成风。当时的竹艺以金陵的濮仲谦、嘉定的朱松邻为引领,分为两派。因为雕刻家们大都长于书法和印章篆刻,构图绘画无所不能,同时还兼具文人画家的素养才能,所以,他们的竹刻作品富有创意,书卷气十足而无匠气。他们又能利用竹材的自然形态,删繁就简,衬托出竹的本质特征和文化寓意,竹雕的文化含量由此迅速攀升,作品也为世人所喜爱,并流传至今。

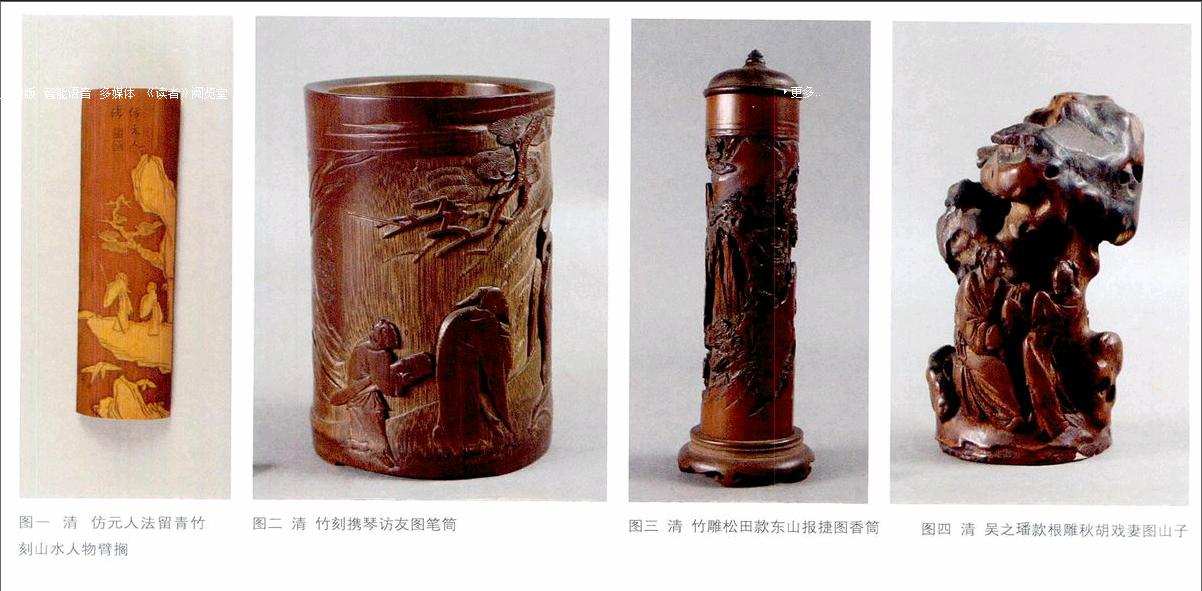

清仿元人法留青竹刻山水人物臂搁(图一)长23.6厘米,宽6.9厘米,厚0.79厘米。系用一块竹片雕成,瘦长形,呈覆瓦式。以留青技法刻出石、松、竹和人物形象。山石上,一虬松横空出世,松下一老者拄杖回首,身后一童子躬身拱手,与老者做交谈状。两人脚下山石悬空,石下有竹,仅见竹叶数枚。构图上方空白处竖排两行楷书款“仿元人法”。“法”字下有篆书印鉴两枚,一为“片石”,一为“山人”。全图构思巧妙,意态萧疏,有元人笔意。

臂搁,是文人在用笔绘画、写字时承腕垫臂的器具。通常为片状、长条矩形,正面雕有各式图案,既可作文房用具,又是别具欣赏价值的艺术品,长期以来,一直为文人雅士所钟爱。

这件臂搁的珍贵之处在于它巧妙地利用了留青雕刻技法。所谓留青,是指以竹茎为雕刻对象,先在器表上构图。将图画中空白处的竹皮(青皮)剔除,而有图纹的地方则留下竹皮,露出淡黄色竹肌作地;然后,再在留青部分镌书或刻画。刻后不须一两载,表皮即呈淡黄色,竹肌则由淡黄而深黄,由深黄而红紫,故皮、肌色泽之差异,越久越显著,所刻花纹亦日益清晰。千百年来,留青作为竹刻重要技法之一为竹刻艺人所青睐,它充分利用竹筠(竹子的青皮)年久则色愈浅,竹肌年久则色愈深的呈色差异,使所刻图纹在数十年之后,逐渐产生一种由深至浅、自然退晕的奇异审美效果。

清竹刻携琴访友图笔筒(图二)口径10.2×9.8厘米,底径10.1×9.8厘米。圆筒形,以留青、深刻、浅刻等技法刻划出一幅传统题材“携琴访友图”,并以通景的方式连续性地展现故事内容——山峰重叠,山势高远,松木挺拔茂盛。山间一老翁蹒跚而行,身后跟随一持琴童子。不远处两位老者相拥良久,大概是要表现伯牙所著《高山流水》曲意为钟子期悟出、成为“知音”的场景。器壁山石之上刻有篆书题跋“巢林书堂主人心赏”及一方印鉴“近人”,并在底部刻有收藏印“汪氏珍藏”一方。由题跋和款识可知,此器曾经清代著名画家、书法家汪士慎收藏。

汪士慎(1686—1759),“扬州八怪”之一。字近人,号巢林、溪东外史等,汉族,安徽休宁人,寓居扬州。工分隶,善画梅,神腴气清,墨淡趣足。暮年一目失明,仍能为人作书画,自刻一印云:“尚留一目看梅花”,后来,双目俱瞽,但仍挥写,署款“心观”二字。由此,从题款中的“心赏”二字推知,这件笔筒系汪老先生双目失明后所得并珍藏之物。

清竹雕松田款东山报捷图香筒(图三)高22厘米、口径4.7厘米。圆筒形,有盖,有底,以透雕、浮雕等技法,以通景方式雕刻出取材于历史上著名的“淝水之战”之“东山报捷”的情景。所雕刻的图案为一处深山老林,悬崖陡壁,松柏虬曲苍劲,浓荫如盖,有二老者于石磐对弈,其中一人为大将谢安,另有观棋者一人,侍女两人侍立于旁,不远处还有备茶小僮两人,峭壁的另一侧,一骑兵手执报旗疾驰而来,向谢安报告东山大捷。器壁山石之上有隶书题跋“东山捷报”四字,署款行楷“松田”,并有一方篆书印鉴“松”。画面构图丰满,布局得体,台去战争场面,通过对天然屏障,曲径幽林、安然对弈和报捷等特定情景的生动刻画,表现出谢安沉着必胜的迎战心态和必胜信念。

一场著名的战役使“东山报捷”成为中国古代各种艺术形式都经常采用的一种题材,竹雕作品中更是普遍。虽还无法查找到“松田”为何许人,但从雕刻手法及精细程度看,也是件难得的竹雕精品。

何为香筒?据清诸礼堂《竹林脞语》解释,香筒“用檀木作底盖,以铜为胆,刻山水人物,地镂空,置名香于内焚之”。

清吴之瑶款根雕秋胡戏妻图山子(图四)元代杂剧《秋胡戏妻》,是一则早在民间流传的故事,写的是秋胡新婚才三日,即被征召入伍,妻罗梅英在家含辛茹苦,侍奉婆婆。财主李大户倚势谋娶,遭梅英拒绝。十年后,秋胡得官荣归,在桑园相遇,竟调戏梅英。梅英发现调戏自己的竟是盼望多年的丈夫,顿感羞辱,要求离异,迫于婆母之命,勉强相从。全剧充满喜剧色调,但又写出了妇女的不幸遭遇,讴歌了她们的反抗精神。后世文人墨客便将此作为创作题材,此件竹刻山子也是由此而来。endprint

此山子高12.33厘米、底径6.14厘米。充分利用竹根的天然形态,采用了明末嘉定派竹刻常见的浮雕、透雕、圆雕技法,在掌余大的空间立体地刻画出庭院山石幽深处一男子(秋胡)含笑欲拥抱身前女子(罗梅英),而女子则含羞举手掩面欲逃的场景。人物神态栩栩如生,衣褶流畅,镂刻精致。松叶下刻有阴文“吴之璠制”款。

吴之瑶,系活动于清初康熙年间的书画家、竹雕艺术大师。字鲁珍,号东海道人。初居上海嘉定南翔,后迁徙天津。其竹刻风格可分为三个时期:初期以圆雕法为基础,转为深浮雕法,有陷地深峻、圆活肥润的面貌;中期承袭嘉定三朱的高浮雕传统,研创出一种稍高出地子的浅浮雕技法,并已初见薄地阳文法的雏形,刀法更见峭劲洗练;晚期潜心钻研薄地阳文法,就是竹刻纹饰仅凸起些微,纹饰以外的竹地只薄薄减去一层,纹饰轮廓虽以阳文刻出,而细部则以阴文为之,力求材质与技法完美融合。对照这件竹雕作品的雕刻风格,它应该是吴之瑶早期的作品。

木雕工艺品

木雕艺术同其它雕塑艺术一样,是伴随人类的产生而生,只不过一开始是一种不自觉的行为,直到人们有了审美,木雕才发展成为一门艺术。距今七千多年前的浙江余姚河姆渡文化,已出现木雕鱼。秦汉两代木雕工艺趋于成熟,绘画、雕刻技术精致完美,施彩木雕的出现,标志着古代木雕工艺已达到相当高的水平。明清时期是中国古典木雕艺术成熟的时代,作品十分丰富,主要有人物、动物雕塑、文房器具和建筑装饰,多以生活风俗、神话故事为题材。在材料的选择上更加多样且用料考究,以黄杨木、鸡翅木、紫檀木、黄花梨木、乌木、沉香木为主。由于明清两代木雕工艺非常发达,雕刻名家辈出,遂形成了以地域划分的诸多流派,如东阳木雕、乐清黄杨木雕、福建龙眼木雕和广东潮州木雕等。这些流派的雕刻家们一起将我国的木雕艺术推向了顶峰。

其实,木雕工艺与竹雕工艺通常被视为同一门类,但竹、木是两种不同种属的植物,具有不同的性质和特别,自然作为雕刻材料,就有着不同的要求和表现方法。比如竹刻中的“留青”技法在木雕作品中就无法表现出来,而木雕中的高浮雕和佛像、门楣一类宽厚的大型雕刻品,由于受竹材所限,也难以在竹雕中实现。但是,从雕刻工艺的基本技法上看,二者却有着更多的相似之处,许多著名的刻竹名家同时也是木雕能手。品鉴下面几件作品,我们即可体会出竹、木两种雕刻艺术的“同”与“不同”。

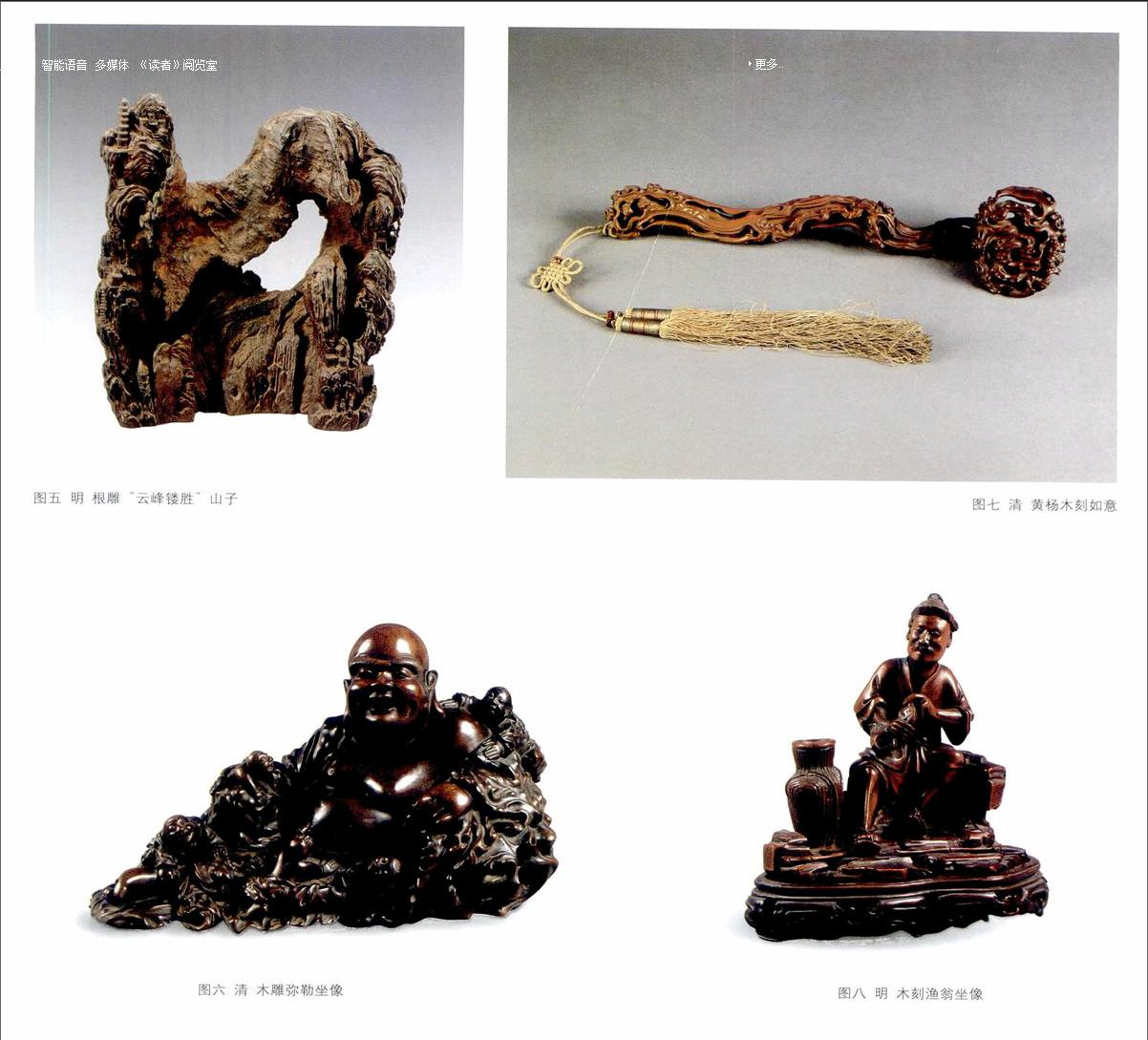

明代根雕“云峰镂胜”山子(图五)高36.2厘米,宽32.6厘米,厚9.1厘米。利用树根的自然形态,以圆雕、高浮雕等技法分层次表现出险山峻水、老松茂树、古刹亭阁等景致。在山子两侧的山林中隐约可见仕人携僮子正拾级而上,探寻山中美景。背面及底部有历代藏家的题识及收藏印鉴。题识分别为明末官员、书法家倪元璐的行书长题、清末金石学家罗振玉的“后三百年归上虞罗振玉殷礼在斯堂”和“云峰镂胜、长山刘氏藏”的题识,倪元璐的长题因年久磨损,今已不可辨其具体内容。收藏印鉴有三方,分别为:倪元璐印、吴桥范景文质夫藏印、罗振玉印。

古代雕塑的山子,就是立体的风景画,题材高雅广泛,雕刻精美传神,又富有一定的象征意义,常常作为文人雅士、达官贵人相互赠送的礼品相互传授,而这些雕刻精美的工艺品,简直化腐朽为神奇,以其一定的赞美和象征意义,深受人们喜爱。这件根雕山子,刀工凌厉精湛,纹饰深峻生动,树根残洞恰成山子的通天窗孔,天生一个仙人洞,洞前难得山间一片净土,借此表达了文人雅士们不慕荣华富贵,达则虚心正直、保持高风亮节、兼济天下的决心,退则远离世俗纷争,隐居洞天福地,寄情山水为乐的人生境界。

从山子上遗留下来的收藏印鉴及题识可以推知,它曾几易藏家之手,并为收藏者所珍视。“长山刘氏”尚无法查得其姓氏,故不得而知其为何许人。其余可以辨认的藏家是明末殉节官员范景文、倪元璐及清末金石学家罗振玉。同时从罗振玉所刻“殷礼在斯堂”可知,他曾将此物带至其在日本的新居收藏把玩,足可见此物的珍贵。区区一块木头,雕刻如此精美的图案,表达如此丰富的思想文化底蕴,不能不令人惊叹我国古代文化的积淀博大精深。最终,1958年这件几易藏家之手的艺术珍品得以入藏旅顺博物馆至今。

清木雕弥勒坐像(图六)高33.1厘米,宽53厘米,厚25厘米。以老树根雕成,光头,宽颔,大耳垂肩,闭目咧嘴大笑。袒胸露怀,身披袈裟,盘腿曲膝,席地而坐,僧衣下露出一足。左手似捏着布袋,右手搂住一小童子任其登攀。背部、身前五个正在嬉戏的童子,与弥勒的慈爱相得益彰。此像又可称为“送子弥勒”。

布袋僧又被中国人称为弥勒佛,其形象原本是秀美的菩萨相。传说五代梁朝时僧人契此,身躯肥大,自称弥勒转世。因常背负布袋化缘于市,故名布袋和尚,由于他性情开朗,笑口常开,僧衣披敞,大腹便便,因此深得人们喜爱,中国人也将其视为欢乐和福气的象征。

此作品采用圆雕技法,刀法细腻娴熟,自然流畅,人物姿态神情掌握准确,刻划得淋漓尽致、惟妙惟肖,憨中现情,拙中见巧,是木雕中的佳作。

清黄杨木刻如意(图七)长30.8厘米。利用黄杨木根本身的弯曲和纹理,经过局部拼接,以镂雕和圆雕相结合的技法,刻划出如意上的各种纹路,线条流畅,如行云流水。如意云头更是精雕细刻,皱褶纹路繁复,巧妙利用密布的瘿瘤雕刻出蝙蝠、仙桃等寓意“福寿”的纹饰。

黄杨木为常绿灌木或小乔木,木材淡黄色,木质坚致,没有棕眼,生长期长,无大料,旧时传说黄杨遇闰年不仅不长,反要缩短。宋苏轼:“俗说,黄杨一岁长一寸,遇闰退三寸”,故有“千年短”之谓。因此,黄杨木成材不易,大材极为难得,明代黄杨木雕作品较为罕见,而清代黄杨木雕达到鼎盛,器物较多,有人物、文房用具、如意、鼻烟壶、盒及文房摆件等。工匠充分利用黄杨木淡雅的色泽、细密的质地,将其进行细腻的打磨,尤显圆润光滑,可与象牙媲美。

明木刻渔翁坐像(图八)高11厘米,底座宽11.2厘米。以圆雕的技法巧妙地刻画出一位老渔翁形象。老渔翁撩裤露膝斜身坐在礁石之上,头戴草帽,身披短衣,足蹬草履,面露微笑,双手握一尾鲤鱼,鲤鱼张口摆尾,鲜活生动。老人身前平放一根渔杆,右侧有一只鱼篓。渔翁的欣然神态,鲤鱼的鲜活被刻画地生动逼真。渔翁倚坐的礁石上有题诗一首:“寻山复寻水,非我亦非鱼。投却钓竿起,白云何处居。”署款“士谦”,及印鉴“怡”、“仙”。endprint

虽然现已不得而知“士谦”为何人,但从这首诗的内容来看,无非是想表达一种悠然自得、超然物外的思想情趣,将其摆放在书桌案头,大概是作者或是后世拥有者内心向往能抛弃功名利禄、归隐田园、享受安适恬静生活的心境。

牙雕工艺品

牙雕,主要指以象牙为材料雕刻而成的工艺品。由于象牙质白莹润,坚韧细腻,很宜于精雕细刻,因此牙雕工艺品一向被视作工艺雕刻的上品。

牙雕历史也极为悠久,早在新石器时代已经出现,以后历代不绝。新石器时代的牙雕作品只是一种实用工具,随着时间的推移,先民们审美意识的不断觉醒,牙雕逐渐成为装饰用品。商代是我国奴隶社会的成熟时期,有了专门负责牙雕的专业奴隶,雕刻技艺已达很高水平。在河南安阳殷墟妇好墓中就曾出土牙雕嵌松石整杯,雕刻工艺极为精湛,其时间要早殷纣百年。汉代海上贸易发达,象牙大量输入中国,牙雕工艺品更成为上层社会财富的象征。唐时,牙雕制品丰富,雕工精美,官员上朝要手执牙笏,并且出现了微雕技艺。宋代的牙雕已经形成规模,官府设有专门从事牙雕的作坊。明代牙雕在宋元基础上吸收竹、木、犀、石等雕刻工艺,使牙雕逐渐发展,特别是明中叶之后,发展更为迅速,雕镂精美的雅玩屡见不鲜。清代原材料进口量大,促使牙雕技艺发展到了令人惊异的境地,形成了以北京、扬州、广州为中心的牙雕技艺流派。此时,小件器物较为常见,其雕工细密剔透,特别是镂雕数十层的套球,使人奇妙莫测,不可思议。

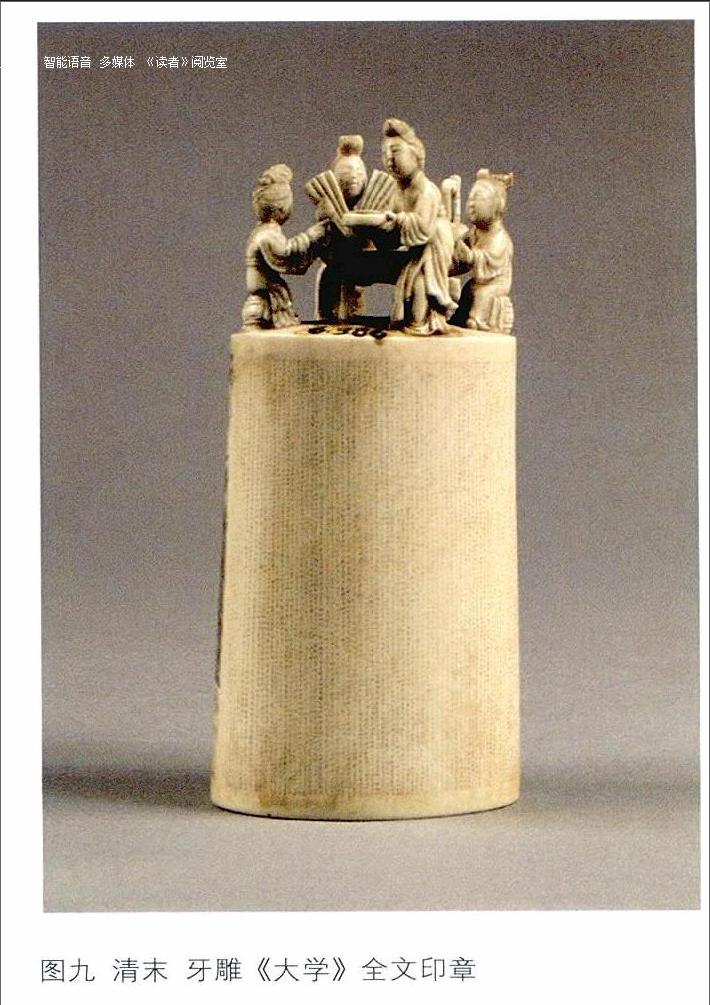

清末牙雕《大学》全文印章(图九)高15.06厘米,宽6.6厘米,厚5.055厘米。椭圆形柱体,顶部以圆雕技法雕仕女四人,表现《红楼梦》“晴雯撕扇”的情节。印身一侧线刻竹林七贤图,另一侧采用微雕的技法刻6664个楷体字,共98行,每行68字,内容是曾子所著《大学》一文及注释。印文为篆书阳文“冘心哉”三字。

印章是一种雕刻和书法、绘画相融合的艺术样式,其使用颇为广泛,材质的不同往往代表不同的身份、地位和权势。由于象牙质轻,易携带,耐磨,具备了作为印章上好材料的所有特点,所以自汉唐以来,以象牙为印颇为皇室及上层社会所青睐。而历代许多文学家、诗人、书画家都对印章情有独钟,许多印人同时也兼工诗书画,他们常常取用一些典故成语、诗词佳句或者俚俗语言作为闲章内容,往往能出奇制胜,饶有情趣和意味。这方印章在方寸间刻画出如此多的内容,繁而不乱,其精湛的微雕技法和生动的人物刻画令人叹为观止。

清牙雕海水云龙纹笏板(图十)长56厘米,宽7厘米,厚0.7厘米。整体呈长方形,上窄下宽,上端为弧首,下端为方底,中略随形弯曲,形制古雅规整。弧形正面刻海水云龙、寿山福海纹饰,其间刻“志心朝祀”四字,背面也刻海水云龙纹,与正面连为一体。整器做工细致,线条流畅。

笏,又称手板、玉板、朝笏或朝板,是古代臣下上殿面君时的工具。古时候文武大臣朝见君王时,双手执笏以记录君命或旨意,亦可以将要对君王上奏的话记在笏板上,以防止遗忘。如《释名》:“笏,忽也,备忽忘也。”及《礼记·玉藻》:“凡有指画于君前,用笏;造受命于君前,则书于笏。”此外,据说笏板还有另外的作用,就是挡住自己的脸,用以彰显龙威,臣子上朝面见天子时眼睛要望着笏板,表示对天子的敬意。唐代武德四年以后,使用笏开始有了等级之分,五品官以上执象牙笏,六品以下官员执竹木做的笏。明代规定五品以上的官员执象牙笏,五品以下的官员就没有资格用它了。但是从清朝开始,笏板就被废弃不用了。

这件笏板以象牙为材,从其所雕纹饰及润白厚实、雅致细腻的质地判断,当出自清代,因此它已不具有实用价值,可能只是作为皇帝礼天、礼地时的一件象征性的礼器罢了。另外,《礼记》中记载“笏长2尺6寸,中宽3寸”,由于古代的尺寸和今天的尺寸不同,因此,2尺6寸要短于今天的2尺6寸。我们也正可以从这件实物确知古时笏的实际尺寸。

清牙雕桃形链盒(图十一)高4.4厘米。采用圆雕、浮雕、镂雕等技法,在一块牙料上雕刻三只大小不等的桃子组成的桃盒,小桃伏于大桃表面,大桃为盒,腹部被掏空,中桃为盖,三只桃以枝蔓相连,另有三只蝙蝠翔跃于桃面,蝠与“福”同音,寓意“长寿连绵”、“福禄万代”。盒内底一条活环长链与盒盖相连,长链上分出几条短链,链端分别坠挂果核、猴子、印章、花篮饰物,其中果核可从中间开合,其内分别雕刻形态各异的三只小猴,寓意“封候挂印”。所有饰物均可置于桃盒内,造型玲珑剔透,精巧至极。

清牙雕花卉鱼虫洗(图十二)高1.25厘米,长18.825厘米,宽11.85厘米。笔掭呈碟式,曲边荷叶形。于曲边凹处伸出一枝盛开莲花,正中雕花蕊,另有细长水草弯曲萦绕于叶面中,一螃蟹钳水草悠然自得,旁有两尾游鱼凝神于悬浮的水草,形成争抢之势,静中寓动。花、叶枝须婉转,叶茎筋脉十分清晰,且被捆束于器底一侧,水草、鱼、蟹、花、叶均着色,惜现已部分脱落。

此器采用圆雕、阴刻、浮雕等多种技法雕成,刀工精练流畅,轻薄如纸,清雅宜人,当为清代造办处牙雕高手所作。

明、清两个王朝,统治中国将近五个半世纪,在此期间,竹木牙雕刻艺术在继承历史传统的基础上又有所飞跃,不仅作品的种类、数量增多,而且出现了众多文人、书画家参与和从事竹、木、牙艺术品创作的新局面,使本来讲究技巧的工艺制品,趋向于追求书法和绘画的效果,从而提高了其艺术品位,彻底改变了将竹木牙角雕刻视作“奇技淫巧”、“雕虫小技”的社会偏见。这种观念的变化进一步促进了竹木牙雕刻艺术的新发展,形成了不同的风格和流派,涌现出一大批著名的雕刻家,精品频出。

旅顺博物馆收藏的这些竹木牙雕刻工艺品,经历了久远的摩挲,依然保存完好,颇为难得。它们虽然并不能全面反映明清时期竹木牙雕刻艺术的成就,但纵观这些古代雕刻工艺品,犹如进入一个宁静致远的文明世界,鬼斧神工的雕刻艺术,融贯历史、诗、书、画、篆之内涵,博采古代工艺美术之气韵,蔚为大观,方寸里别具洞天。

(责任编辑:马怡运)endprint