内奥米·沃纳 ×东方艺术大家:另一种肖像

2014-09-15曲海波

曲海波

大卫?大卫!

你有一个面具吗?答案是模糊的。因为我们无法去定义一个面具。

你愿意生活在面具下吗?这个问题没有答案,因为城市没有给我们选择的机会。我们只能被掩盖,被置换,被拓印。因为我们的所在,没有人没有面具。

如果可以,给这个面具起一个名字,大卫。

我们借用大卫之体,在7万个城市里上演7万种风景。而角色作为大卫的密钥,可以开启穿梭于不同城市的任意门。在角色的流转变换中,我们原有的面目最终模糊不清,而恒久不朽的却是我们内心金阁寺般的美好。在相等或不等的现状面前,我们不约而同地做出了既定的选择。

面具后的沦亡

大卫如阿兹匹亚的神父一般,见证了你我的起源,也伴随了你我的终结。此时的Mask已经脱离了覆盖保护的功用,充当了死亡的链接页。

正如许舜英所言:事实上我们早已沦亡。18岁的时候,童年死亡,25岁的时候,概念死亡,随着年岁的不断增长,身边的事物开始大规模的被宣布死亡,真实的性别、虔诚的弥撒日、毫无避讳的感官、丈夫的关照、对黑暗的恐惧、一张相簿里姣好的面容。甚至有时作为男性生存的意义都在心中日渐消亡,你我不得不透过面具重新审视这个城市。

面具里的“面”,即社会角色的缩影,日益成为城市进化论的牺牲品。通过“具”的置换,我们完成了角色的兴亡与重新定义。

就像一个无法被识破的现代巫术——当我们被面具覆盖,成为独立的存在,打断了原有时空所决定的角色意义,原有角色即宣告死亡:没有葬礼,没有祷告的非正式的死亡。死亡本身成为了一个事件,但伴随死亡本身的消耗,那些角色中令人铭记的部分成为他的遗迹。日益重要的反而不是本心的取向,而是角色移植和自我改造的终结。

大卫里的他者

而角色与主体疏离的同时,却在修饰中逐渐反客为主,成为主体的症状。在自我诠释的角色里,自己只是另一双眼睛下的另一个角色,另一张表情,或另一个灵魂。这中间的关系,介于可触与失控之间。

对于大卫而言,意义不再需要界定:是君王,是权力,是夫君,是子嗣,是政治,是出轨者……也都不再重要。

取而代之的是预期效果与症状的反响。症状是否能取代身体,标志着对理想主义的忠贞与否。

寻亡历险记

当我观看内奥多的作品时,死亡逐渐沦为附庸,镇定而冷漠的死亡,纤弱而虚幻的死亡,它们藏匿在体内,膨胀到房间,从一间到另一间,轰然爆炸发出声响,这充斥空间的声响是死亡本身的声响。

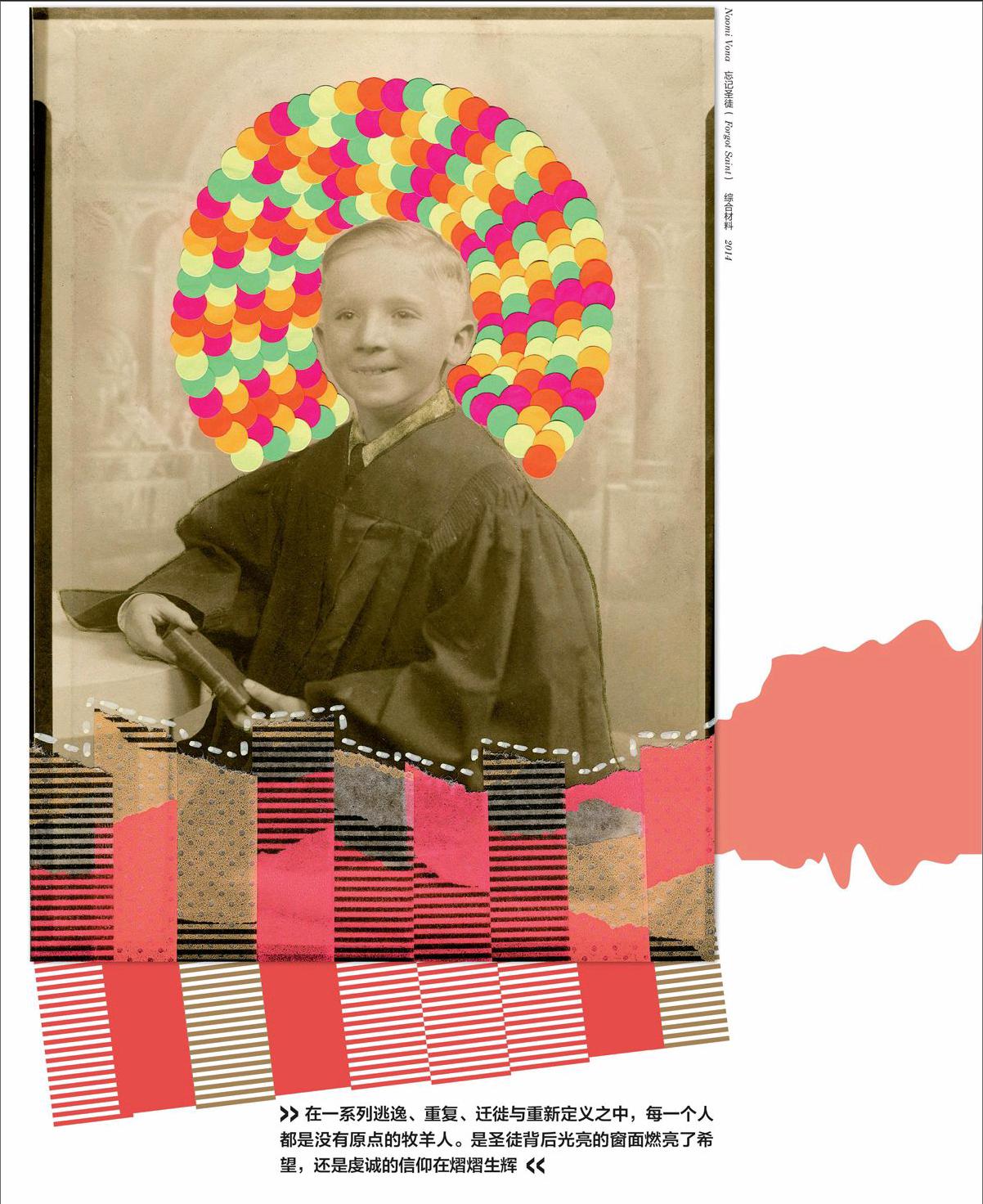

声音掩盖在图像里,每个人的身份通过图像延展,或直线或曲线或圆点或方形或平行或交叉,用几何抹去现实存在的痕迹,以色彩建立在黑白之上,将两者组合并赋予其崭新生命。

或许在意识深层,我们对大卫依旧有某种程度的着迷,导致我们无法区分虚幻美学与现实的差异:切断的头颅是否可以呼吸,失去圣光的神父在轻声哭泣,忘记姓氏的恩威小姐乱发着脾气,没有了烟卷的淑女依旧美丽……相片成为实验的载体,身份消失,甚至没了姓名,我们依旧可以直观的拂去这个城市留给我们的伤痕。

我们活在里尔克死后的年代,乡愁的光线在傍晚跳进窗帘,在一客厅的现实里,直到最新的CHANEL亮相,直到下一次季节变换,我们都无法离开大卫。

而此时,你究竟戴着哪一张具来掩盖你的哪一个面?

什么是城市?

对我而言,城市是一个灰色地带,是我胡思乱想的繁忙地区。我曾几次梦见自己在一座城市的大街上闲逛。我常会回到那里,回到那个让我恐惧的地方。我想城市是一个可以躲避恐惧的地方。

什么是角色(身份)?

我想角色(身份)是指你想成为社会上的何种人。我希望自己拥有更多的角色,这样每个人都可将我看成是他们想要的角色。

什么是不等式?

不等式发生在当你无法逃避恐惧时,当你感觉到被困和不舒服时。它是一堵透明墙,可在别人的帮助下摧毁。