大卫·霍克尼:走进IPAD的风景画大师

2014-09-12韩纯

韩纯

拆解与重建

使用宝丽莱相机拍摄同一对象的不同局部,再拼成一个整体,过程中因相机的视场变形和操作影响等各种因素,拼接边缘常常不能完美对接,出现重叠或者错位,甚至偏移了视角。这就是当年大卫·霍克尼颇为外界追捧的“拼贴摄影”。评论家普遍认为霍克尼的拼贴给人一种难以形容的奇妙的快感。但仔细看又很难找出方式方法以及原材料的独特之处。从德里达的角度,拼贴是一种对“已经完成、甚至过时的时态”的破除,是与结构相对的解构。这个技巧从整体上审视是全新的,但组成它的每个部分却是原有的,只不过被尽量巧妙或适得其反地整合在一个篇章里,使其呈现出和原有面貌不尽相同、甚至大相径庭的气质。

早先立体主义和达达主义都实行了拼贴,但多少都保留了原有传承样式,譬如毕加索就是在画作基底上拼贴。又譬如杜尚在1919年创作的《你的屁股是红的》(L.H.O.O.Q)就只是在达芬奇的《蒙娜丽莎》上加画了两撇胡子。现在看来这种拼贴只是在挑战观念上达到了足以震慑当时当地的效果,而并没有在拼贴形式本身探索太远。当然,这种争论要涉及到观念与形式之争里面,就鸡生蛋蛋生鸡了。总之霍克尼一开始就是一个容易移情的人,摄影术到底够不够高雅或者深刻对他来说一点也不重要,他就像一个天生没有“艺术伦理”观的人一样忘了这一步骤,也不在观念上炫技,直接在画面上开始了按部就班的探索。

在最适宜拼贴的实验音乐兴起的年代,美国作曲家乔治·克拉姆(George Crumb)就曾这样表示对拼贴音乐的兴趣:“我觉得应尽力去融合各种不相关风格的因素,我被将表面上不调和的东西拼贴起来的主义,引起了兴趣。”他用了“不调和的东西”来形容拼贴元素,事实上这也确实是拼贴的主流印象。但霍克尼的拼贴没有不调和感,或者他压根儿不想挑战调和。

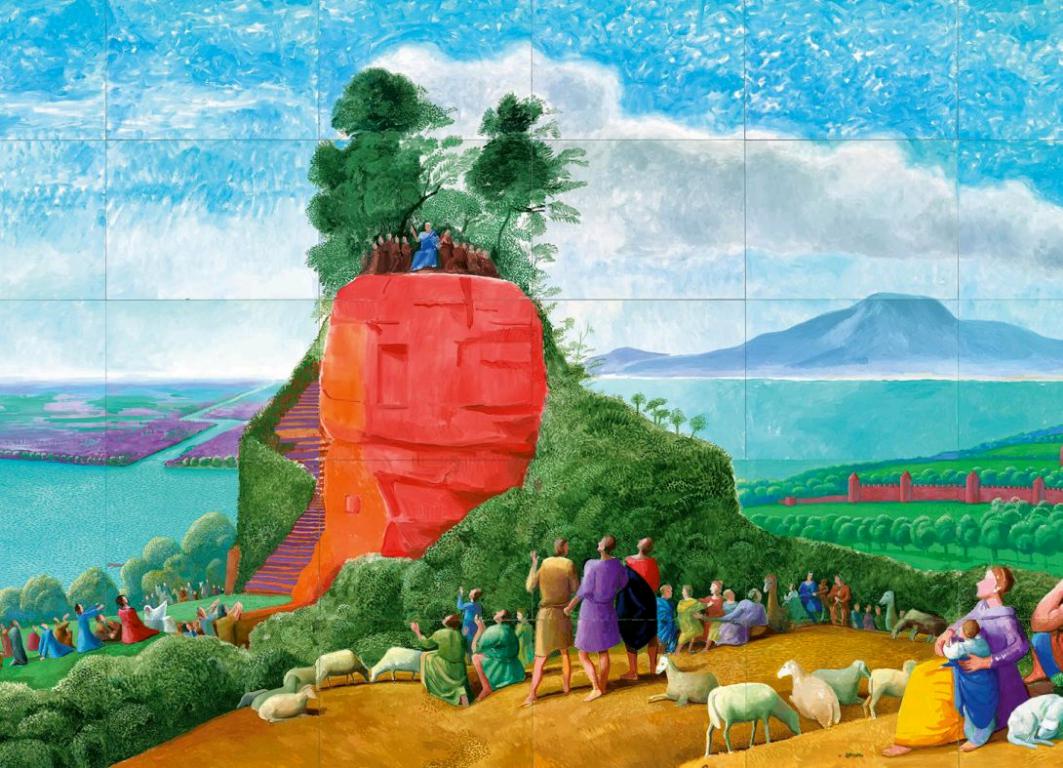

有趣的是,晚年的霍克尼甚至连架上创作也开始“拼贴”——因为喜欢画树,写生地又风大,他便开始把大画布裁成小画布逐个部分绘画,然后再拼接起来。于是霍克尼晚期的成品画作看上去总是隐隐地压在小格子里,和他的拼贴摄影相映成趣。“如果你轮流睁开双眼,看到的图像实际上是不同的,因为双目所处的位置不同。”这是霍克尼对他拼贴初衷的解读。但是他研究摄影的初衷,却是摆脱焦点透视,因为他觉得这种静止的观察方法麻痹了人类丰盛得多的视角。于是他在拍摄了数十万张照片后,放弃了摄影。

隐蔽的“果粉”

霍克尼写过一本书,叫《隐蔽的知识》,揭露了许多古典写实主义大师可能是借助了曲面镜、透视镜等投影技术才得以画得如此逼真,在学术界引起极大争鸣。而在他77高龄之时,使用iPad和iPhone作画,不知道又是为了证明什么?“我每天早晨用iPhone画下花草,发送给我的朋友。”霍克尼告诉他的谈话录作者马丁·盖德福。他用一个速写软件画下这些“可以长期保存的花”,每日清晨同时发给15至20位朋友,以便他们睁开眼睛就能看到——天气好的时候,每人每天能收到他6幅绘画。大概没有人想到,晚年的霍克尼竟会这样传播他的作品,因为他的画作在市场上总是稀缺。

但他的喜爱新事物是闻名的。无论是追随汉密尔顿的早年,还是伴随着传真机、影印机、宝丽莱相机、电子刨笔刀的各个阶段,霍克尼从来无惧于新方法的尝试。iPad和iPhone对他的诱惑,最早仅是“躺在家里的小床上就能作画”,于是2009年的整个夏天,霍克尼只做了一件事——躺在英国老家的床上,用iPhone画画。他丝毫不介意别人如何评价,对新方式不满的地方仅是“一次只能发给朋友一幅作品,而不能完整地展现一组”,并且“即使用了新工具,仍旧只能在博物馆和画廊展出”,他觉得应该设计新的展示方式了。

“在iPhone等东西上如何将这一切提炼成二维的色彩形状?(按:注意,是提炼色彩形状,而非刻画)……这会对我的油画有影响,尝试着寻找最少的作画痕迹。”这是马丁·盖福特在《更大的信息——大卫·霍克尼谈艺录》里记录下的。霍克尼在用一种“现时阶段”遭一半人唾弃的傻瓜科技表现他的复杂、神秘,并且不想提醒人们耐心等候。也许因为在这方面,他至少有着50年的经验,知道事态会怎么发展,也许他根本不在意。

工具是否重要,这个工具狂人从未给过答案,他只是左手擎着一只鸡,跟右手那只鸡打架。很多人觉得霍克尼写那本《隐蔽的知识》多少有点煞风景,为什么要去深究大师们用没用辅助手段呢?玷污了艺术的优雅。但霍克尼随即给自己设了个试验场,把自己放入这个伪艺术测谎仪,随便外界评价。“绘画的本质是吸引我们。绘画影响绘画,艺术处理的是别的东西。”一个“别的东西”,透露了些许秘密。

享乐到死

霍克尼的画中常常出现道路,有很多略带夸张的透视手法,比如道路尽头仅剩一个点。霍克尼说这意味着这条路会通向别的国家甚至更远。他也确实向着这个点,走到了更远。1932年,霍克尼出生在英国的布拉德福德,一个烟雾缭绕的工业重镇,他的家庭是一个典型的激进工人阶级家庭,而那个时代,是个抽象主义大行其道的时代,严肃、拘谨、压抑、隐晦。但霍克尼的画明艳奔放,充满象征主义色彩。当时的英国保守僵化,但美国西海岸却阳光明媚——“阳光、海水和性”的充足,与同性恋行为不合法的英国有着天壤之别。所以离开阴郁的英国,霍克尼似乎并不留恋,洛杉矶的阳光像热情的拉丁情人一样吸引了他很多年。他的标志性作品“游泳池系列”和拼贴摄影都是在洛杉矶完成的。从加利福尼亚单调的阳光中提取出那么充满深情的形象,连休斯也感叹不已。霍克尼是西方福利社会里享乐与随遇而安的典型,毫无苦大仇深感,为了享乐,他还发明了一个词——眼交,形容观看之乐。享乐与否,这也许是埃贡·席勒即使画静物也阴郁情色,大卫·霍克尼画情色却阳光横溢的原因之一。

最近有人热议一个文化差异问题,说在美国看病医生会让你详细形容疼痛等级,(从1-10),很多科室甚至专门治疗疼痛,一些中国人视为正常“不适”的感觉,美国人甚至为此不惜采取破坏生理激素平衡的措施治疗。这里面反映出的其实不一定是客观生理差异,而是价值观差异。中国人视很多不适为“必须体验”的生命过程,而美国人没有这个精神追求,更看重眼前的感受。从霍克尼的生平行径不难看出,他并没有太多“哲学追求”,他在创作之余侦查别人创作的秘密,并自己试验各种新技术,更多的是为了一个单纯的观感体验。

很多艺术家不喜欢被人归为主义,屡试不得手,霍克尼似乎从未撇清过,但没人跟他较劲。这种艺术家,靠走得比别人迅疾,且“从不回头”而被人看见,而我们也因此重新认识了“资本主义”。这种发狠的自我,不是小米加步枪的遗传。

(编辑:曾莉莉)