西方视野中的文艺与市场

2014-09-10何任远

何任远

习近平在文艺工作座谈会上提出,“文艺不能当市场的奴隶,不要沾满了铜臭气。”这引发了人们对于当下文艺与市场关系的思考。而从历史上看,在文化市场化更加完善和历史更加悠久的西方,对市场的批判声音存在了几乎上百年之久。文化的市场化和世俗化是在西方宗教和宫廷文化衰落的大环境下初露端倪,而一直延续到今天的全球。

19世纪维多利亚女王时代,英国社会主流思潮崇尚的是倾向于市场的重商主义,文化个人创作开始变成工业化的标准制件,作品变成包装过的商品被投入市场进行交易。在第一次工业革命造成英国社会阶层严重分化的19世纪中晚期,英国文化批评家马修·阿诺德(Matthew Arnold)把英国分成三个文化阶层:第一个是依仗祖先遗产衣食无忧的贵族阶层,他称其为“野蛮阶层”(Barbaric);一个是只重视商业利益的庸俗中产阶级,阿诺德称其为“庸俗阶级”(Philistine);另外一个是人数最多的普罗大众阶层,阿诺德称其为“大众阶级”(Populace)。在这个大环境下,阿诺德认为文化艺术过度市场化,会造成社会认识出现异化和撕裂的现象—“野蛮阶级”和“庸俗阶级”把持大部分古典诗歌、油画和雕塑等物品的所有权,用以标榜自己的显赫社会地位,相反大众阶层则因为经济能力的限制而被古典文化拒之门外,从而造成了文化享受权利的不平等。阿诺德认为,文化不应该成为自由市场上随意被叫卖的商品,而是應该成为统一社会各阶层的一种共同向善的生活方式。

在阿诺德看来,回归宗教传统美德,普及古典文化是挽救英国文化和促进英国社会和谐的药方。在今天的角度上看,阿诺德的愿景带有浓烈的浪漫主义意味,而在19世纪中晚期的英国,这种反中产阶级“庸俗”商品化的文化思潮与马克思理论的结合,则带有一种浓厚的乌托邦色彩。比如左翼运动思想家,活动家和艺术家威廉·莫里斯把社会阶层的文化品味分化归结为文化产品机械化制作的后果。作为设计师,莫里斯主张生活用品和设计品回归手工制作,认为只有手工制作和自主设计,才能释放普罗大众的想象力,从而打破垄断了文化生产资源的大资本家的审美控制。作为一名左翼艺术家,莫里斯认为一个理想的社会应该是自给自足,人们不受资本和市场的制约,能够有足够的时间和精力去思考文化艺术生活。莫里斯设计的自然植物墙纸备受当时作家王尔德的审美主义思潮影响,传达出一种反思现代化、反机械化和反中产阶级商品化的返璞归真怀旧思潮。

然而,这种强调手工制作和前工业时代风格的设计思路很快证明走不通,其中一个最主要的原因是这种生产模式成本昂贵,不仅普通工人阶级没有闲暇时间自己动手创作,而且还反倒成为了当时有钱人和中产阶级玩赏的一种文艺风潮。更加重要的是,随着电子通信技术的普及,文化艺术的传播手段和范围远远超出了阿诺德和莫里斯的文化理论批判射程范围。20世纪初新兴的文化艺术载体,例如电台广播和电影,让普罗大众更加容易接受文化产品,然而由于其广泛的传播特点,这些当时新兴的文化传播载体很快成为市场资本的瞄准目标。

在英国,出身于工薪阶层的文化评论家和左翼政治运动家理查德·霍加德(Richard Hoggart)和雷蒙德·威廉斯(Raymond Williams)开始用理论机器批判电子媒介文化传播的市场化问题,成为新兴学科—文化研究的重要创始人。霍加德在其名著《文化的用途》(The Uses of Literary,1958年)中,用翔实的语言描述了工人阶级自发组织的文化生活(诸如矿工工会组织的合唱曲目等),以及他们以阶级文化来凝聚阶级社区的团结;而后在第二部分分析了英国战后兴起的大众文化杂志、大众电影和电台流行曲广播等文化现象,从而得出市场资本操控下,主流大众文化一步步破坏工人阶级的文化自主生态,把本来已经弱势的工人阶级推向更加没有主动性的消极位置。

英国新左派的另一代表人物雷蒙德·威廉斯则在其著作《文化与社会》(Culture and Society,1958年)中延续阿诺德“文化作为生活方式”理念的同时,试图打破其“经典文化”和“大众文化”的界限,并且使用大量的社会学调查数据来剖析“文化”在英国过去200多年的社会作用。一方面,威廉斯认为文化是某种社会形态的具体生活方式,另一方面,威廉斯认为技术进步在表面上给受众带来文化的普及和相对更多的选择,但是实际上由市场资本决定的各种文化产品的分门别类,注定了市场化的文化创作倾向文化生产要素中的资产一方。威廉斯反对把文化放入“经济决定上层建筑”中的“上层建筑”位置,认为那些随着经济和技术进步文化也会随之进步的观点是过于单一的。他强调在市场支配文化制作的情况下,电视、电台和电影等文化产品的视觉通常以统治阶级角度看待社会议题。

在1970年代的英国,工会工人运动浪潮此起彼伏,然而威廉斯观察到,英国主流媒体报道工人街头运动的视角经常以“暴乱”或“骚乱”等字眼形容工人街头抗争,而且电视新闻镜头角度总是从警察防线一方拍摄整个运动。他认为如果把镜头换成从示威工人一方对着警察拍摄,可能效果和叙事角度会发生很大变化。除了作为理论家和政治活动家的身份,威廉斯甚至自己为BBC编剧并且出版小说,讲述身边长大的工人阶级故事。他撰写的《志愿者》(The Volunteers)讲述一个私人电视台记者在报道矿工街头运动时顶住西方媒体运作的层层压力,牺牲了自己的记者前途,把英国政府试图出动军队镇压矿工的内部文件公诸于众的故事。作为出身在威尔士矿工地区的左翼活跃工运分子,威廉斯反对媒体私有化,他认为依靠广告生存的资本家私人媒体,其内容没可能做到民主公正,立场难以与社会底层或者弱势群体接近。威廉斯认为诸如BBC(英国广播公司)的公共媒体应该顶住市场化的压力,在政治中立的前提下广泛邀请社会各个阶层和领域的活跃分子和专家参与节目制作。

德国法兰克福学派,与英国新左派一样也批判西方文化艺术创作的市场化机制。法兰克福学派思想相对来说内部更加驳杂,然而阿多诺关于“文化产业”的理论值得重点介绍。在纳粹时期为了逃离迫害而流亡美国的德国哲学家和文化批评家特奥多·阿多诺(Theodor Adorno)在美国居住期间,看到了标榜民主自由的国度,在市场机制下文化产品变成了一件件批量生产的标准化商品,文化市场资本通过名人炒作,培养受众的盲目吹捧从而套取其中的剩余价值。《文化产业》一书收集了阿多诺在美国居住期间撰写的一系列批判大众文化文稿,批判美式市场化流程把欧洲的传统文化包装成文化快餐出售。

阿多诺采纳另外一位法兰克福学派大家瓦尔特·本雅明(Walter Benjamin)的“剧场”(Arena)概念,认为随着科学技术的进步,人文艺术的演绎平台从传统的物理“剧场”延伸到通过广播和电影等多维虚拟舞台传播。本雅明乐观地认为,那些专门给权贵服务的传统物理剧场被新技术瓦解,更多普罗大众能够通过电影和广播等媒介了解那些专门属于权贵的文化艺术。

然而,阿多诺的观点则完全是悲观的:他认为在美国这样的福特式粗暴工业资本主义和大规模生产的消费社会,通过好莱坞电影和全国电台网络广播实现的大众化“剧场”是被垄断巨头采用巧妙而间接的手段来操控,从而使普罗大众丧失批判社会的意愿,并且让受众从各种“大团圆”结局中获得廉价的幸福感。而打造大众化的“剧场”,一个最主要的操控手段就是扶植“明星”,让受众对某些艺术家产生一种类似宗教般的崇拜,然后把崇拜转化为商业剩余价值。阿多诺举出同时期从意大利流亡美国的指挥家托斯卡尼尼为例子。托斯卡尼尼二战期间在美国大红大紫,全美空中广播网络在每个周末都直播他指揮的现场音乐会。阿多诺眼中的托斯卡尼尼艺术造诣不高,认为其生硬粗暴的指挥风格完全破坏了作品的解读乐趣和意味,却很适合美国公众的粗放大咧咧口味。由于在美国受到充分商业包装和整个传播机器的全力推送,托斯卡尼尼身上产生了远高于其艺术价值的商业价值,而这些商业价值则通过受众疯狂购买门票和唱片得到了体现。

以古典音乐为例,在互联网强势崛起前,特别是20世纪下半叶,欧洲古典音乐在美式商业操作下继续折现出丰厚的商业利润,其中一个例子就是世界三大男高音音乐会的品牌营销。卡雷拉斯、多明戈和帕瓦罗蒂这3个著名男高音在90年代开始步入艺术生涯的晚期,声线已经展现疲态。然而借助世界杯的知名度,一个“借力体育,歌剧搭台,商业唱戏”的大型音乐会品牌从此诞生。笔者在儿童时代第一次接触西方古典音乐就是观看1994年的洛杉矶“三大男高音”音乐会录影,PBS电视公司的镜头展现规模宏大的“盛会”感觉,摄像机通过摇臂拍到洛杉矶道格斯篮球馆人山人海,5层高的布景板画满了椰林树影,十多支罗马柱立在舞台后方。打着蝴蝶结的音乐家和台下衣香鬓影的嘉宾,包括总统、总统夫人、电影明星、体育明星和美国过气歌手在内的阵容,让人感觉仿佛这是一场20世纪的罗马帝国盛宴。

音乐本身倒没有太大亮点,多数是一些难度低的经典歌剧咏叹调、意大利民歌和美国老歌。这种在大广场举行的借助麦克风和庞大管弦乐团的美式“剧院”演出模式,在互联网兴起前(即上世纪末,21世纪初)达到高潮,犹如冷战胜利后美国一种洋洋得意的写照。

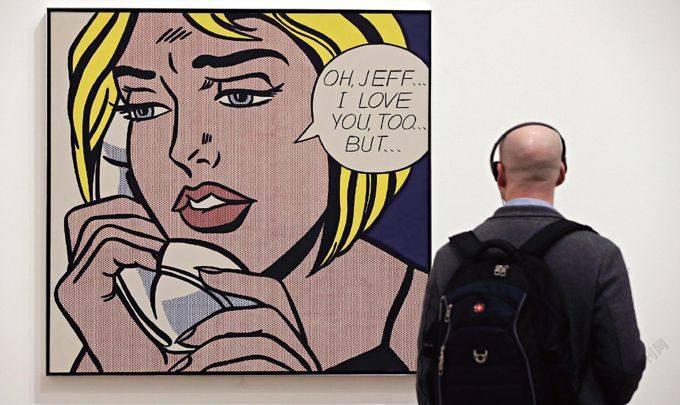

然而以法兰克福学派的角度看,这种貌似热闹而且衣香鬓影的美式“文化大餐”并不代表文化的进步和普及,这些唱得不能够再烂的常见咏叹调和意大利民歌早已代表不了文化艺术发展创新的方向,庞大广场和高亢的麦克风飙歌掩饰不了内里文化的空虚。充满铜臭味的演出机制让音乐家不再大胆创新,而是靠吃老本混日子。法兰克福学派一位代表人物阿多诺认为,应该提倡现代派艺术,褒扬抽象主义,他认为正是抽象艺术和先锋无调性音乐,让市场和保守的美国主流媒体感到恐慌和不安,打破了商人主宰下产生出的平庸寻常作品套路,因为这些掌握财源和资本的商家永远不明白抽象艺术和无调音乐个中的奥妙。抽象艺术和现代派作品是戏弄这些充满铜臭又自以为高明的文化商家的一种手段,因而获得资本垄断外的自由。

到了社交互联网崛起和金融危机凸显理性危机的时代,法兰克福学派第二代理论家于尔根·哈贝马斯(Jürgen Habermas)更加值得关注。尽管在社交互联网时代,“剧场”平台更加多元化,那些大部头的名著、词典和百科全书只花几分钟就能下载完成,但是几大互联网巨头依然控制着“剧场”的最主要话语权,富豪和明星依然占据着各大网站的主要位置,“文章阅读排行榜”仿佛在暗示读者要跟其他人读相同的文章……互联网时代的文化面貌显得良莠不齐,精华和糟粕并存,传统的文化社交和团体受到致命冲击。哈贝马斯提出的“公共领域”(Public Sphere)概念仿佛在重塑18世纪资产阶级沙龙、俱乐部和咖啡馆等文艺公共团体的诞生,以及后来被市场化和工业化的资本主义生产模式强势崛起吞并的历史,但是更加重要的是,他比第一代法兰克福学派学者更加乐观地认为,尽管公共领域在18世纪是一个有产者的空间,它面对女性和穷人是封闭的,但是在当下,只要社会环境足够开放,还是有一定文化和理性的公共空间存在的。

总的来说,无论英国新左派还是德国法兰克福学派,他们对文化的市场化运营保持着高度的警惕和批判姿态,尽管两者交出的答卷截然不同:前者认为文化应该更加普及,成为让更多人受惠的生活方式,后者则认为文化应该更大胆尖锐地走让主流不安和费解的线路,从而逃脱资本的掌控和利用,进一步推进文化艺术的探索领域。在西方文化领域,这两个流派的主要人物都产生了巨大的影响,尽管他们的文化解读有很强烈的政治批判意味,然而他们关于文化市场化的拷问让西方文化圈不少人依然保持警醒:那就是,避免文化彻底沦为市场的奴隶。