释放核能(中)

2014-09-10张开逊

张开逊

核裂变的发现正值第二次世界大战爆发前夕,特别是纳粹德国已经开始加紧进行链式反应的研究,这让许多科学家预感到制造核武器的危险。1939年7月,流亡到美国的匈牙利物理学家西拉德和维格纳(1902—1995)秘密找到爱因斯坦,希望借助他的名望给美国总统罗斯福(1882-1945)写信,促使美国先于纳粹德国造出核武器。1939年8月2日,爱因斯坦签发了给美国总统罗斯福的信。1941年12月6日,美国政府做出制造核武器的决定。1942年9月,美国成立由三名官员和两名科学家组成的委员会,主持制造核武器的庞大工程,代号“曼哈顿工程”。投入该项计划的有2000多名文职人员、3000多名军事人员,其中有1000多名科学家,包括大批受到纳粹德国迫害逃往美国的欧洲著名物理学家、数学家和工程技术专家。

实现核爆炸,需要有一定数量的可以发生核裂变的材料。然而,在天然铀中,铀235只占0.7%,其余99.3%都是同位素铀238,它吸收中子却不发生裂变。1940年,美国物理学家麦克米伦(1907—1991)发现铀238在俘获一个中子后,会变成另一种新的元素镎239。同年,美国核化学家西伯格(1912—1999)发现镎原子核会释放电子,而且它们中的大部分在几天之后就变成了可以发生裂变反应的钚239。于是,制造核弹便有了两种材料来源途径,一种是从天然铀中提纯铀235,另一种是把铀238变成钚239。

为了研究链式反应实现的条件,尝试利用天然铀中的铀238制造钚,1942年10月,由费米领导的一个科研小组在美国芝加哥大学建立了一座6米高的核反应装置,它由石墨层和铀层相间堆砌而成,人们称它为核反应堆。反应堆中的石墨用于铀原子核裂变时减慢中子的速度,以使它们有效地引发下一级核反应。反应堆中还插有许多镉棒,用来吸收中子,以便控制核反应的强度。当镉棒抽出时,核反应便即刻开始。1942年12月2日,这座反应堆开始运行,当时运行功率只有0.5瓦,10天后上升到200瓦。这是自古以来人类首次实现原子核自行发生持续的链式反应,开创了可控核能释放的历史。

1945年7月,美国制造出三颗原子弹,其中一颗是铀弹,两颗是钚弹。制造铀弹所需要的铀235裂变物质,是用强大的磁场从天然铀原料中一个原子一个原子挑拣出来的;钚239是用原子反应堆产生中子照射不能裂变的铀238,慢慢制造出来的。美国在田纳西州橡树岭建造生产核裂变材料的工厂,当时制造这些材料的用电量曾达到全美国当时用电量的1/3。为了获得分离铀235所需要的磁场,美国政府曾经向国库借了几吨白银,制造产生磁场的线圈。按照1940年的购买力计算,曼哈顿工程共耗资30亿美元。

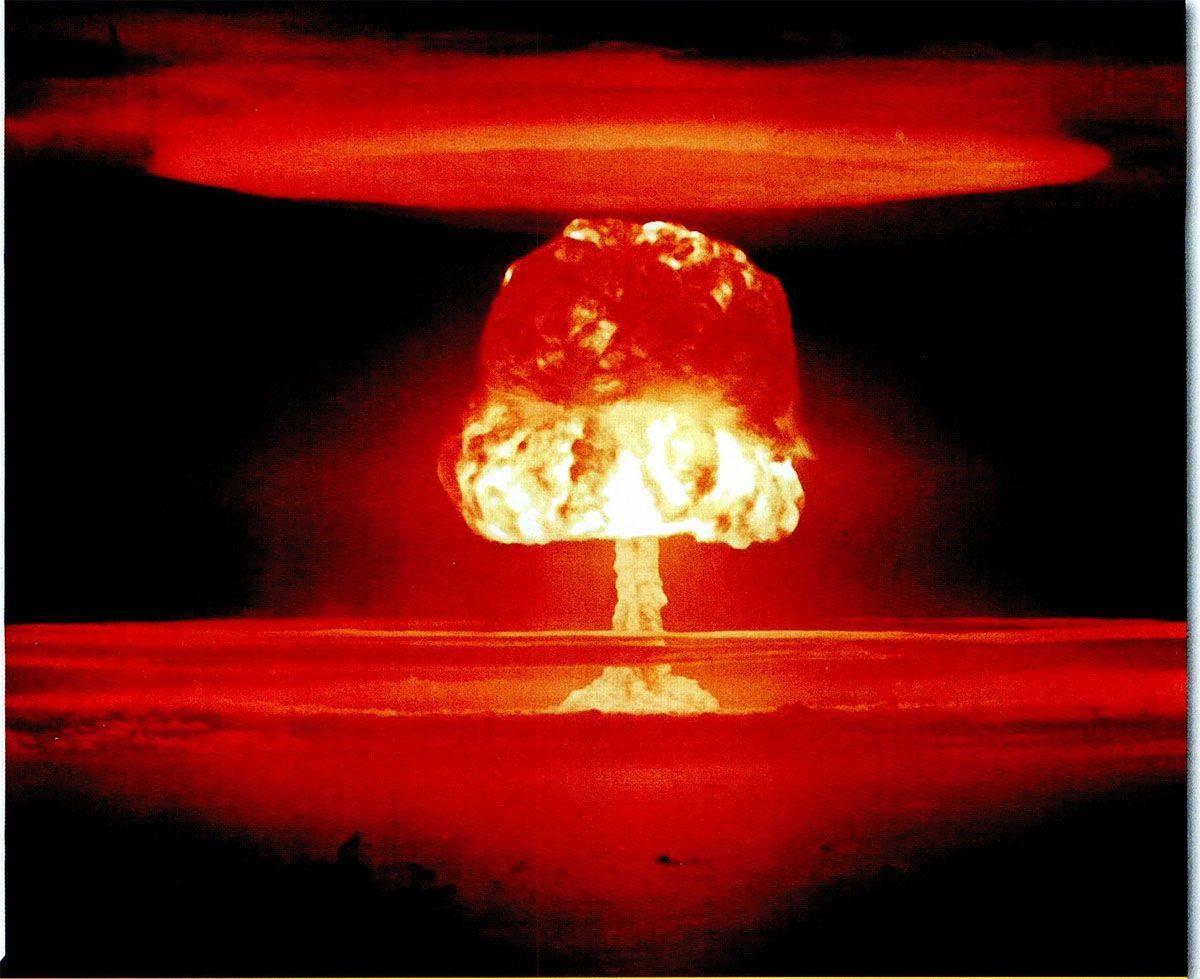

同年7月16日凌晨5点30分,美国在其新墨西哥州沙漠进行第一次核爆炸试验——引爆了一颗钚弹。爆炸之前,这颗原子弹安放在竖立的钢架上,人们穿着厚厚的防护服,戴着深黑的护目眼镜,躲在16千米之外的掩体里观看。原子弹的主要设计者费米也在掩体里以焦虑的目光注视即将爆炸的核弹。他喃喃地说:“它爆炸的时候会不会引燃地球的大气呢?”

爆炸发生的时候,天空中出现了异常明亮的闪光,在300千米之外可以看到;爆炸的声音在160千米之外可以听到。人们看见一个火球翻腾升起,直到3千米高空才熄灭,随后一朵蘑菇云升起,高达12千米。安放原子弹的钢架全部气化消失;爆炸中心处被炸出一个直径400米的大坑;直径800米范围内,砂石熔化成黄绿色玻璃状物体。在距离爆炸中心800米的地方,原先嵌在坚实的混凝土基座中的一个70米高、40吨重的钢塔,爆炸时被冲击波推倒、扭曲、撕裂;在爆炸中心半径1600米范围内,所有动植物全部死亡。当天空出现明亮闪光的时候,掩体中有几个人由于过度兴奋忘记戴护目镜,以致3秒钟之后永久地失明了。4小时之后,监测爆炸威力的仪器数据计算的结果是,它相当于2万吨TNT炸药。

当初,爱因斯坦和西拉德建议美国研制原子弹,为的是避免纳粹德国抢先研制出原子弹为人类带来灾难。1945年5月8日,纳粹德国宣告无条件投降后,西拉德于同年7月联合60多位科学家将请愿书紧急送交白宫,希望美国不要使用原子弹。请愿书中写道:“一旦它们(原子弹)作为战争工具被使用,那么想要长期阻止原子弹的引诱就很困难了。”然而,这种努力无济于事,美国总统杜鲁门(1884-1972)下令向日本投掷试验剩余的两颗原子弹(当时美国总统罗斯福已经去世)。

1945年8月6日,美国空军的飞机向日本广岛投下第一枚原子弹,摧毁了城市70%的建筑,炸死118661人。这是一枚铀弹,威力相当于1.3万吨TNT炸药。当时,一批从事核科学研究的德国物理学家,包括最早发现核裂变的哈恩等人已被盟军抓获,关押在英国剑桥附近的一个小镇监狱,英国人一直在监听他们的谈话。据解密的监听记录披露,这一天的白天,无线电广播电台报道了广岛的核爆炸,关押在监狱中的这些科学家都不相信是原子弹爆炸,认为美国人不可能制造出来。晚间,广播电台报道了关于这次爆炸的更多细节,他们不再怀疑是核武器,但猜测“大概美国人扔下了一个失控的原子反应堆”。

8月8日,日本核物理学家西名奉日本天皇之命到爆炸现场考察,发现距爆炸中心200米范围之内,所有瓦片的表面都被烧熔了0.1毫米。在广岛原子弹死难者纪念馆中,至今可见一段由几块岩石砌成的台阶的一部分,其中一块石条上有屁股大小的一个影子——这是距爆炸中心280米处的一家银行正门的台阶,当时有一个男子正坐在这里等他的朋友。

在第一颗原子弹在广岛爆炸之后三天,亦即8月9日,美国空军的飞机向日本长崎扔下另一颗原子弹,这是一颗钚弹,也是当时美国人手中的最后一颗原子弹,其威力相当于2万吨TNT炸药,它摧毁了长崎60%的建筑,死亡7.4万人,重伤7.5万人。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降。第二次世界大战宣告结束。

当初,核武器以维护和平的姿态出现在人类活动的舞台,但旋即成为野心家争夺世界霸权的手段,美国和苏联之间开始了疯狂的核军备竞赛。

就在美国于极其保密的情况下研制原子弹的时候,苏联也开始了原子弹的研制。1949年8月29日,苏联爆炸了第一颗原子弹。美国感到自身失去了核武器的优势,便决定立即开始研制另一种更具毁灭性的武器——氢弹。

制造氢弹的原理,是让氢原子核在高温下“聚合”成重核释放能量,从而产生巨大的破坏力。同样质量的核聚变物质,其产生的能量比核裂变大4倍。

制造氢弹的构想,源于人们对太阳的研究。早在20世纪20年代,科学家已经认识到太阳产生强大的光和热,是由于构成太阳的物质发生核聚变而不停地释放能量。这种在高NT进行的聚合反应称为“热核反应”,早在太阳形成时已经出现。1937年,出生在法国的美国物理学家贝特(1906—2005)提出,太阳中进行的热核反应是氢聚合成氦,氢变成氦时质量会减少,这部分减少的质量转化为能量。

1942年,流亡到美国的匈牙利物理学家泰勒(1886—1975)曾提出利用原子弹爆炸产生的高温,使氢的同位素氘和氚发生热核反应制造氢弹。氘和氚的化学性质与氢相同,但其原子核结构不一样。氢原子核中只有1个质子,而氘原子核中有1个质子和1个中子,氚原子核中有1个质子和2个中子。当发生热核反应时,氘和氚聚合成氦释放能量。泰勒打算用人造的太阳制造毁灭性武器。

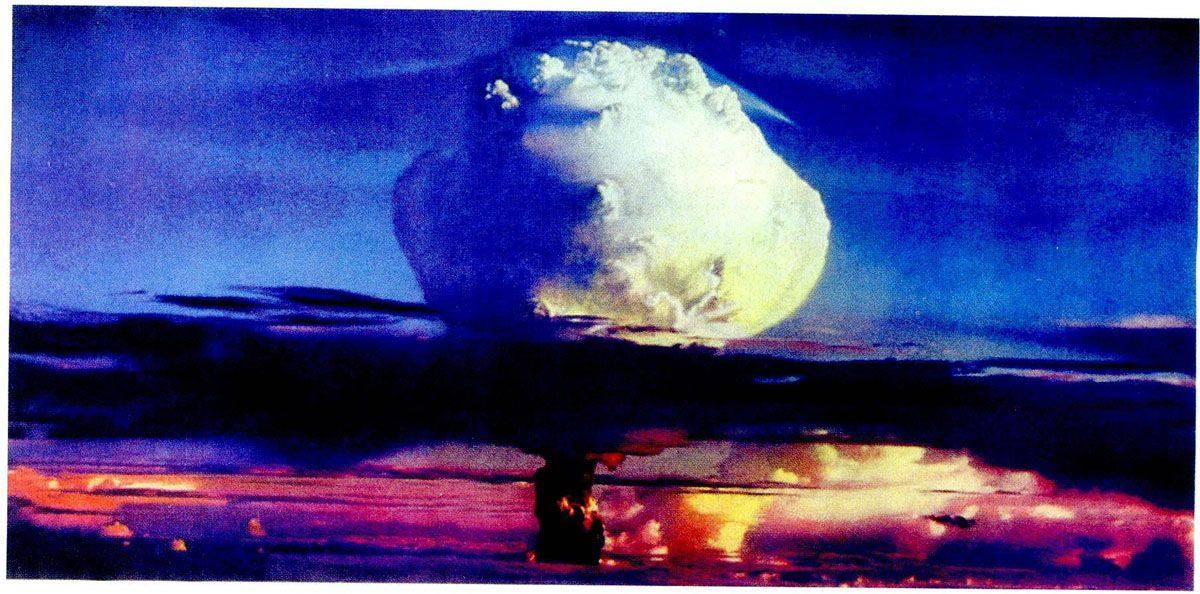

在苏联第一颗原子弹爆炸4个月之后,美国总统杜鲁门签发了制造氢弹的命令。1952年,由泰勒领导的科研小组制成第一颗氢弹,他们采用液态氘作热核燃料,里面有一枚原子弹,还有一枚使原子弹起爆的普通炸弹。由于液态氘需要零下200摄氏度以下的低温,因而连同制冷设备,这枚氢弹共重65吨。当年11月1日清晨,在太平洋马绍尔群岛附近的一个小岛,美国进行了氢弹爆炸试验,结果在海底炸出一个直径约2000米、深50米的大坑,爆炸时火球圆顶直径大约6.5千米。而当蘑菇云升起的时候,人们从远处的飞机上看到这个小岛已经消失。这枚氢弹的爆炸力相当于1300万吨TNT炸药,大约是1945年投在广岛的原子弹威力的1000倍。

1953年8月12日,苏联在北极圈内的一个岛上爆炸其研制的第一枚氢弹。这枚氢弹与美国刚刚爆炸的氢弹不同,它不用液体氘作燃料,而是采用氘和锂的固体化合物。当原子弹起爆时,裂变产生的大量中子使锂核变成氦和氚;在极高的温度下,氘和氚发生热核反应,放出大量中子;这些决速中子又使外层的铀238裂变产生更大的能量。这种氢弹连续发生三次核反应,裂变聚变一裂变,其产生的破坏力巨大,并且造成严重的裂变产物——放射性污染。由于不再采用液氘,无需制冷,大大地减轻了重量,因而这种“干式”氢弹可由飞机装载投放。这枚氢弹的总设计师是年仅32岁的青年物理学家萨哈罗夫(1921—1990)。至此,美国氢弹领先的优势仅维持了9个月。

1954年3月1日,美国在太平洋的比基尼岛试爆了威力相当于1000万吨TNT炸药的“干式”氢弹。

1955年7月15日,52位诺贝尔奖获得者在欧洲聚会发表《宣言》,表达对人类深深的忧虑。因这次会议地点在迈瑙,这份《宣告》又称为《迈瑙宣言》。

《宣言》写道:“我们愉快地贡献一生为科学服务。我们相信,科学是通向人类幸福生活之路。但是,我们怀着惊恐的心情看到,也正是这个科学在向人类提供自杀的手段。军事上利用现有的武器可导致放射性物质的扩散,这种扩散将成为整个民族死亡的原因。这种死亡不仅威胁交战国家的人民,同样威胁中立国家的人民。如果大国之间爆发战争,谁能担保战争不会转变为殊死的搏斗。冒昧发动总体战争的国家将加速本身的灭亡,并将给整个世界造成威胁。”

《宣言》签名者包括核裂变研究的奠基人博特、哈恩、伊伦娜·居里、约里奥·居里和英国哲学家罗素(1872-1970)。其时,爱因斯坦和费米已经去世。

科学家在揭示了原子核的奥秘、发现了利用核能的方法之后,他们已无法控制这些科学成果的使用。

1961年,苏联又在北冰洋的新地岛爆炸了一枚威力相当于6000万吨TNT炸药的氢弹。这是世界核试验中最人的一:次爆炸,冲击波绕地球三圈,头一圈用了6个半小时,具有巨大破坏力的冲击波的速度相当于声音速度的5倍。

当氢弹破坏程度大到已经难以想象时,美国和苏联之间又开始了新一轮核武器竞赛。从20世纪60年代开始,核弹装上了火箭,速度与破坏力开始联姻。

1963年,美国制造出爆炸力相当于1000万吨TNT炸药的核导弹,射程1.5万千米,可以飞越半个地球,命中精度1500米。

与此同时,苏联制造出装有3枚核弹头的核导弹,每枚弹头爆炸力相当于500万吨TNT炸药,合计爆炸力1500万吨,每枚弹头可以分别击中各自的目标,命中精度650米;该国还生产了大批单一弹头核导弹,其爆炸力为2500万吨TNT炸药。

20世纪80年代中期,美国又制造出每个带有10~20枚核弹头的导弹,每一枚核弹破坏力为30万吨TNT炸药,可以分别命中目标,命中精度150米。

在第二次世界大战之后的50年间,美国生产了7万枚核弹,苏联生产了5.5万枚。它们的破坏力有的相当于1万吨TNT炸药,有的相当于数千万吨,一般单枚爆炸力相当于50万吨,相当于40颗当年投在广岛的核弹。在核军备竞赛最狂热的时期,美苏两国每年分别生产1000多枚核弹。目前,一枚小型核导弹的破坏力,相当于第二次世界大战中1000架飞机轰炸的效果。

第二次世界大战期间,交战各方使用的所有爆炸物总计约为1000万吨,20世纪90年代,世界核武器的爆炸力超过其1000倍。若按全世界有60亿人口计算,平均分摊到每个人的核爆炸力,相当于2吨以上TNT炸药。到2007年初,俄罗斯核武库拥有近1.55万枚核弹头,其中5670枚核弹处在战斗值勤状态;美国拥有9660枚核导弹,其中5735枚在役。或许,人类与动物之间的最大区别是,动物知道自己需要什么,而且知道需要的程度,而人类却不然。

任何人都难以想象如果发生核战争将是什么后果。苏联氢弹之父萨哈罗夫曾在他的后半生奔走呼号,反对核军备竞赛,因此被当局监禁。他在一封告诫人们的信中说:“偶然事件、疯狂或无控制的核升级,都可导致全面的热核战争,这将使人类毁灭的危险变得越来越现实。”爱因斯坦终生后悔他签署了给罗斯福的信。第二次世界大战之后,他奔走呼号,呼吁禁止制造和使用核武器。有一名记者曾问他:“你认为第三次世界大战将会怎么打?”他回答说:“我不知道。但我知道第四次世界大战怎样打,用石头和木棒。”因为核弹可能已使世界的物质资料、生产能力,以及人们可以享用的财富摧毁殆尽。

1999年1月4日,美国学者布洛克曼在他的网站向世界征询答案:“你认为两千年来对人类影响最大的发明是什么?为什么?”在不计其数的回答中,排在第二位的是“原子弹”,理由是“它能在几秒钟内使人类回到石器时期”。

失控的核裂变或热核反应有巨大的破坏作用。然而,可控的核反应能够非常有效地解决人类面临的能源问题,即用人为的方法控制核反应的强度和规模,使原子核温和持久地释放能量,为人类提供所需能源。(未完待续)