术后硬膜外应用小剂量氯胺酮对吗啡静脉镇痛的影响

2014-09-07秦敏菊缪长虹张燕影

秦敏菊 缪长虹 张燕影

(1.复旦大学附属眼耳鼻喉科医院麻醉科, 上海 200032;2.复旦大学附属肿瘤医院麻醉科,上海 200032;3.复旦大学附属中山医院麻醉科,上海 200032)

氯胺酮是苯环利定类非阿片类静脉麻醉药物,可阻滞外周和中枢神经系统的钠通道、电压门控Ca2+通道,并可与阿片受体(μ、δ、κ)、N-甲基-D-天门冬氨酸(NMDA)受体相互作用,从而发挥镇痛作用[1]。已有研究[2-3]表明,通过术中持续静脉滴注或单次肌内注射小剂量氯胺酮可减轻患者的手术后疼痛。但是,关于硬膜外应用小剂量氯胺酮对阿片类静脉镇痛效果的影响,目前尚未见报道。本研究通过观察视觉模拟评分法(visual analogue scale,VAS)评分、吗啡消耗量、恶心/呕吐次数等指标,探讨硬膜外给予小剂量氯胺酮对肝脏切除术后患者的吗啡静脉镇痛效果及其不良反应的影响。

1 资料与方法

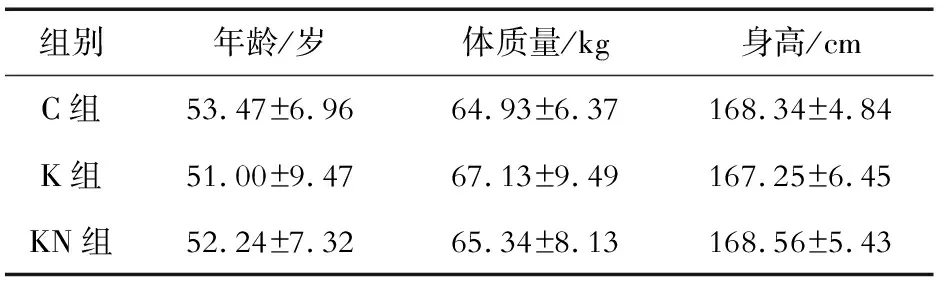

1.1 一般资料 选择2009年1月—2009年12月在复旦大学附属中山医院择期行肝叶切除的肝脏肿瘤患者45例。入选标准:年龄25~65岁,体质量指数(BMI)18~23 kg/m2,美国麻醉医师协会(ASA)分级I~II级,预计手术时间2~6 h。排除标准:对阿片类药物过敏、有阿片类药物滥用史、出/凝血异常、脊柱外伤或因畸形而无法进行硬膜外置管、有糖尿病史、BMI异常、不能叙述治疗反应的患者以及术中出血超过800 mL者。将入选患者根据随机数字表法分为3组:对照组(C组,n=15),实验组1(K组,n=15),实验组2(KN组,n=15)。3组患者一般资料比较,差异无统计学意义(P>0.05)。见表1。

表1 3组患者一般资料(n=15)

1.2 方法 术前1天访视患者,指导其应用患者静脉自控镇痛泵(PCIA),向其说明视觉模拟评分(VAS)以及各项评价指标的意义。

1.2.1 麻醉方法 经T9~10间隙行硬膜外穿刺,推注2%利多卡因3 mL,用针尖法测试硬膜外阻滞平面,确定硬膜外阻滞有效;术中采用吸入七氟醚[最低肺泡有效浓度(MAC):0.7~0.9]及硬膜外给予1%利多卡因+0.2%丁卡因混合液维持麻醉,酌情应用血管活性药物以维持血流动力学稳定。术毕停止吸入七氟醚。待患者清醒且肌力恢复后,拔去气管导管,送麻醉后监测治疗室(PACU)监护。

1.2.2 镇痛方法 在PACU 内,待患者阻滞平面退至T10以下时,将已配置好的药液(C组为0.9%氯化钠液,K组为含0.1 mg/kg氯胺酮的0.9%氯化钠液,KN组为含0.1 mg/kg氯胺酮和5 μg/kg纳洛酮的0.9%氯化钠液;每组每例患者4 mL)于硬膜外推注,同时采用Gemstar-7型PCIA泵(美国Abbott公司生产),药物及应用方法为:盐酸吗啡注射液80 mg,用0.9%氯化钠液稀释为160 mL,持续量0.5 mg/h,单次量1.5 mg,间隔7 min,无每小时限制量。所有患者回病房后经鼻导管吸氧至术后24 h,氧流量3 L/min。

1.2.3 观察指标及评价方法 由一位事先不知道分组及用药情况的医师观察并记录术后3 h、6 h、12 h、24 h的吗啡消耗量(mg),疼痛评分,恶心/呕吐次数及其他不良事件(呼吸抑制、深度镇静、晕眩等)。 评价方法如下:(1)疼痛评价采用VAS评分,记为0~10分,<5分为镇痛效果良好;(2)记录上个观察时间点到本次观察时间点间所发生的恶心/呕吐次数,其中术后3 h时的恶心呕吐次数为术后清醒至术后3 h间的次数;(3)呼吸抑制指标为呼吸频率<8次/min,或血氧饱和度(SpO2)<90%;(4)镇静评价采用Ramsay评分(RRS评分)标准,评分≥6为深度镇静。

2 结 果

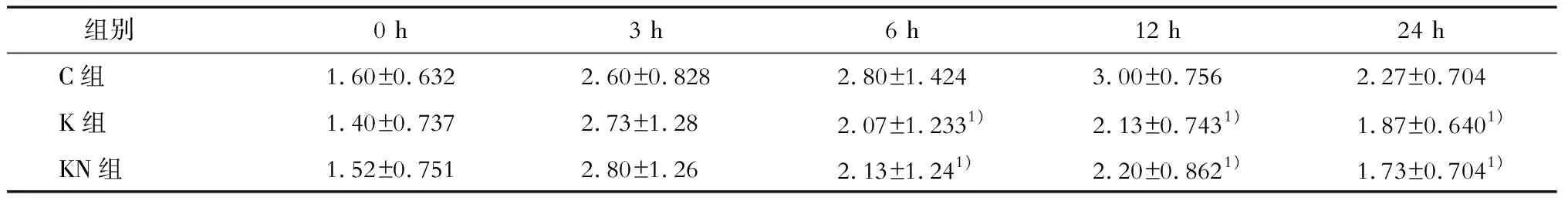

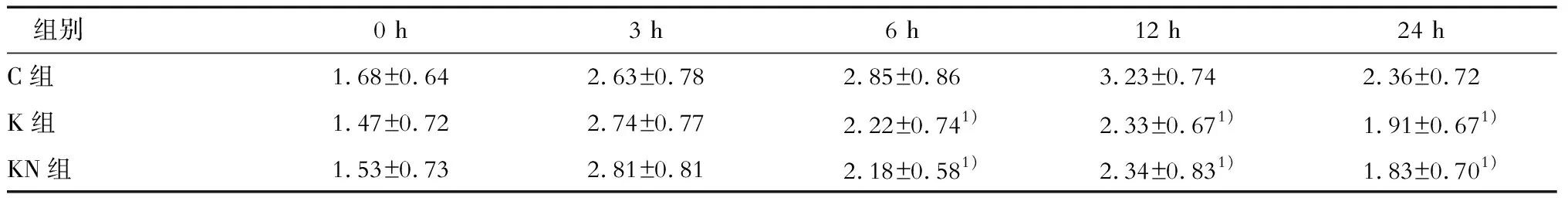

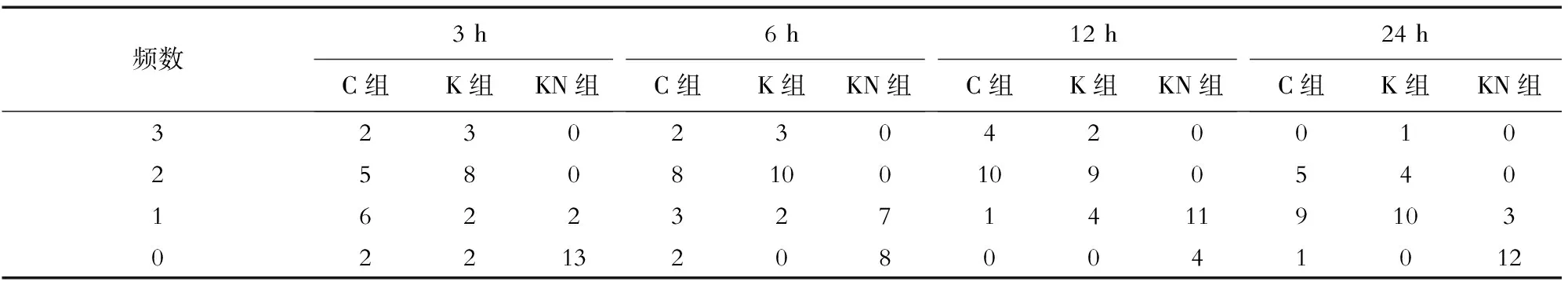

2.1 3组患者术后VAS评分、术后吗啡消耗量、恶心/呕吐次数见表2~5。

表2 各组患者术后各时点VAS评分

表3 3组患者术后各时点吗啡消耗量(mg)

表4 各组术后各时点恶心呕吐发生次数

表5 3组术后各时点恶心/呕吐次数的比较 P值

2.2 3组患者的其他不良反应 3组患者均未出现呼吸抑制及深度镇静;C组、K组、KN组分别有3、2、3例诉晕眩感。

3 讨 论

手术疼痛的产生机制为:手术激发的痛觉信息经C纤维及脊髓后角传入中枢,激活中枢神经元的NMDA受体,从而使患者产生痛觉。氯胺酮可通过作用于NMDA受体而有效地阻滞中枢痛觉致敏[4]。对于小剂量氯胺酮的镇痛效果,不同报告间有差异。Adam等[5]研究显示,小剂量氯胺酮不能加强吗啡的镇痛效果。Ilkjaer等[6]发现,按10 mg/h持续静脉输注氯胺酮不能减少肾切除患者的术后吗啡消耗量。Kwok等[7]对135例行妇产科腹腔镜手术的患者经静脉应用小剂量氯胺酮,结果显示,小剂量氯胺酮可延迟术后需要应用镇痛药的时间及减少吗啡消耗量。这些结果的差异可能与研究对象、手术方式、创伤大小以及氯胺酮剂量差别较大有关。

1985年Islas等[8]首次报告,人硬膜外腔注入氯胺酮可产生镇痛作用。在本研究中,与C组比较,K组及KN组患者的VAS评分及吗啡消耗量均下降,支持上述观点。Choi等[9]研究证实,椎管内给予小剂量纳洛酮能减轻阿片类药物引起的恶心、呕吐。在本研究未对KN组患者术后各个时点的恶心呕吐次数都少于C组,支持上述观点。本研究未对K组与KN组的镇痛效果及恶心呕吐次数等不良反应的差异作统计学分析,尚需进一步研究证实。

综上所述,肝脏切除手术患者术后硬膜外应用小剂量氯胺酮可显著提高吗啡静脉镇痛效果、减少吗啡消耗量,减轻不良反应,可作为术后镇痛的辅助选用药物。但小剂量氯胺酮联合纳洛酮的镇痛效果与不良反应仍有待进一步确认。

本研究的不足之处:(1)药剂原料不纯。所用氯胺酮为S型(右旋)与R(左旋)型的混旋体,由于S型的药理效能在同等情况下比R型高出3~5倍,其比例难以控制,在一定程度上影响了试验结果;(2)由于试验条件及时间的限制,本试验样本量较小。本研究的改进之处:(1)术后镇痛效果及阿片类应用量的影响因素较多,如患者年龄、切口部位及痛阈。本试验通过限制试验对象的年龄及切口部位来消除其相关影响;(2)试验对象的性格及理解能力差异较大会影响VAS评分,本试验通过向试验对象详尽解释来消除理解力差异造成的影响。

[1]Scheller M,Bufler J,Hertle I,et al.Ketamine blocks currents though mammalian nicotinic acetylcholine receptor channels by interaction with both the open and closed state[J].Anesth Analg,1996,83(4):830-836.

[2]Menigaux C, Guignard B,Fletcher D, et al.Intraoperative small-dose ketamine enhances analgesia after outpatient knee arthoscopy[J].Anesth Analg, 2001, 93(3):606-612.

[3]Koinig H,Marhofer P, Krenn CG, et al.Analgesic effects of caudal and intramuscular S(+)-ketamine in children[J].Anesthesiology, 2000, 93(4):976-980.

[4]钟敏.痛觉中枢敏感化的分子机制[J].国外医学-麻醉学与复苏分册,2000,21:148-151.

[5]Adam F ,Libier M, Oszustowicz T, et al.Preoperative small-dose ketamine has no preemptive analgesic effect in patients undergoing total mastectomy[J].Anesth Analg,1999,89(2):444-447.

[6]Ilkjaer S, Nikolajsen L, Hansen TM, et al.Effect of i.v.ketamine in combination with epidural bupivacaine or epidural morphine on postoperative pain and wound tenderness after renal surgery[J].Br J Anaesth, 1998, 81(5): 707-712.

[7]Kwok RF, Lim J, Chan MT, et al.Preoperative ketamine improves postoperative analgesia after gynecologic laparoscopic surgery[J].Anesth Analg, 2004, 98(4): 1044-1049.

[8]Islas JA, Astorha J, Laredo M, et al.Epidural ketamine for control of postoperative pain[J].Anesth Analg, 1985,64(12):1161-1162.

[9]Choi JH, Lee J, Bishop MJ, et al.Epidural naloxone reduces pruritus and nausea without affecting analgesia by epidural morphine in bupivacaine[J].Can J Anaesth, 2000,47(1):33-37.