甲午120年:历史必然与国家选择

2014-09-06

中国新闻周刊 2014年28期

关键词:日本

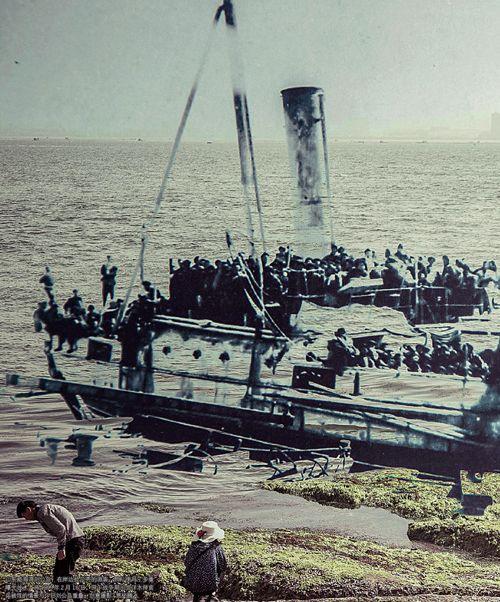

1894年7月25日,日本三艘军舰不宣而战,偷袭中国运兵舰船,日舰“浪速”更击沉满载近千名中国陆军官兵的运兵船“高升”号。就此挑起了中日丰岛海战,并引发中日全面战争。

1894年8月1日,清政府被迫颁发上谕对日本宣战,同日,日本天皇也下诏对中国宣战,影响此后中日两国命运至深的甲午战争全面爆发。

时隔两个甲子,我们早已不讳言承认那场开战之前就注定了结果的败局,可关于导致一个国家全面溃败的原因,即使过去了120年,我们仍显得意犹未尽,未尽其解。

这场凸显了大清朝不论在制度、战略、信仰、民族各个方面全盘皆输的战争,再怎么复盘都是后知后觉者的一声叹息。

梁启超曾评论:“吾国四千年大梦之唤醒,实自甲午战败割台湾、偿二百兆始。”更准确地说,不是鸦片战争,而是甲午大败才是中国人真正睁开眼睛看世界的开始。

再观甲午之战,是辱是幸?中日千年间的亲疏战和,如敌似友,时至今日,身处更加复杂的国际关系中,中国该如何补己所短,解决好传统与革新的矛盾?又该对待这个与之“缠斗”了数个世纪且将继续纠葛不清的“近邻”日本?平静地去了解和沟通,不仅仅是为了“友谊”,更是自身文明与发展之必须。