品管圈在提高浅静脉留置针留置效果管理中的应用

2014-09-04邢念凤王会丽

邢念凤 王会丽

品管圈在提高浅静脉留置针留置效果管理中的应用

邢念凤 王会丽

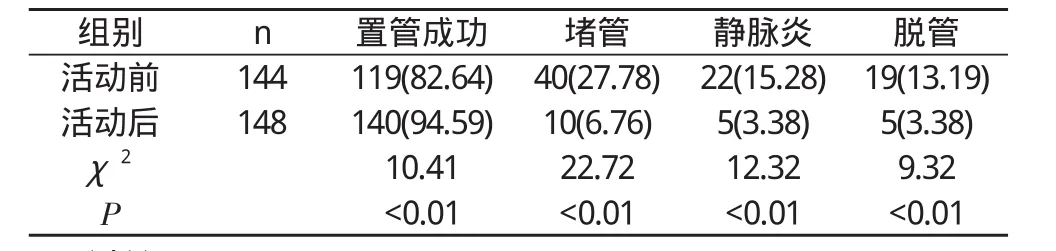

目的 探讨品管圈(QCC)活动在提高浅静脉留置针留置效果中的应用。方法 选择2013年1~6月在本科使用浅静脉留置针输液的患者144例为对照组(活动前), 选择2013年7~12月在本科使用浅静脉输液的患者148例为实验组(活动后), 运用品管圈的方法, 分析影响浅静脉留置针留置效果的因素, 采取有效的改善对策。结果 开展品管圈活动后, 浅静脉留置针穿刺成功率由82.64%提高至94.59%, 堵管发生率由27.78%下降至6.76%, 脱管发生率由13.19%下降至3.38%, 静脉炎发生率由15.28%下降至3.38%。结论 品管圈活动规范了浅静脉留置针操作, 可有效提高留置针的留置效果。

品管圈;浅静脉留置针;留置效果

浅静脉留置针由于能减轻患者对输液的心理压力, 具有使用方便、减少频繁静脉穿刺痛苦、保护血管、利于临床用药和应急抢救、减少职业暴露的危险等优点, 已被广泛使用[1]。但在留置针的使用过程中, 常常会遇到穿刺失败、导管堵塞、脱管、静脉炎等并发症, 降低了留置效果。留置针引起的并发症会严重影响患者及家属对医疗服务的满意度, 不愿再使用留置针, 甚至抵触治疗方案[2]。为提高浅静脉留置针的留置效果, 本科于2013年7月开展了品管圈(QCC)活动, 对影响浅静脉留置针留置效果的因素进行分析, 制定了改善对策,取得了满意效果。现介绍如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2013年1~6月在本科使用浅静脉留置针输液的患者144例为对照组(活动前), 选择2013年7~12月在本科使用浅静脉留置针输液的患者148例为实验组(活动后)。两组患者在年龄、疾病、用药、血管条件方面差异无统计学意义(P>0.05)。穿刺护士在层级、穿刺技术、心理素质方面差异无统计学意义(P>0.05), 具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 成立QCC小组 小组有6名护士组成, 圈长为1名经过浅静脉留置针培训的主管护师, 负责调查分析、制定计划, 圈员有1名在读护理研究生, 2名主管护师, 1名护师,护士长担任圈员, 负责协调, 组织培训。所有圈员均经过QCC知识的培训。

1.2.2 QCC活动 由全体圈员集思广益确定“提高浅静脉留置针留置效果”为活动主题, 选定“规范圈”为圈名, 寓意“用规范的操作构筑良好的留置效果, 用规范的护理行为为患者提供优质服务”。

1.2.3 影响留置针留置效果的因素

1.2.3.1 穿刺部位 使用下肢浅静脉:大隐静脉、小隐静脉和足背静脉网穿刺。下肢静脉有静脉瓣, 容易形成血栓[3]。1.2.3.2 穿刺技术 高质量的穿刺技术是影响留置针留置效果的重要因素。穿刺时不能一针见血, 在反复寻找中易损伤血管。

1.2.3.3 留置针的型号 相关报道, 较粗的留置针进入机体后充塞于血管中, 增加摩擦和血管内壁损伤, 静脉炎发生率较高。

1.2.3.4 无菌技术 操作时未严格执行无菌操作, 消毒不规范、不彻底, 消毒范围达不到要求, 消毒液未待干, 可使微生物及消毒剂沿静脉穿刺部位侵入血管造成机械性静脉炎及化学性静脉炎。

1.2.3.5 血管因素 血管细、管腔细、管壁薄、血流量少,使留置针导管不能漂浮在血管中, 与血管壁机械性摩擦增加,血管内滞留的血药浓度高, 影响了受损血管的自我修复能力。

1.2.3.6 留置时间 有资料表明, 留置针留置时间越长, 静脉炎、堵管、脱管发生率越高。

1.2.3.7 封管 ①方法不当 未使用脉冲式正压封管, 推注封管液速度过快, 用力过猛也会使血管内局部压力升高, 导致血管壁通透性增强, 出现局部血管的炎性改变。②封管液不当:未使用50 U/ml的肝素盐水封管液封管。

1.2.3.8 固定方法 穿刺点未在透明敷料中心, 可造成机械性张力性皮肤损伤。

1.2.3.9 健康宣教 操作前后未详细告知患者操作的目的、意义、配合方法及注意事项。

1.3 改善对策

1.3.1 进行规范化培训

1.3.1.1 合理选择静脉 尽量选用血管内外径粗、弹性好、回流通畅的血管, 避开关节、受伤、感染部位, 不要从静脉分支处开始穿刺, 因为静脉瓣多位于分支处。常规选择上肢浅静脉, 成人下肢静脉不应作为静脉输液时的首选部位。

1.3.1.2 合理选择留置针 在满足医嘱治疗要求的前提下,应尽量选择最细管径和最短长度的留置针。目前, 临床使用最多的是22 G和24 G两个型号。24 G留置针流速为22 ml/min,可满足一般情况下的输液治疗要求[4]。

1.3.1.3 规范操作 ①穿刺前仔细检查留置针的有效期、套管尖端有无毛边或卷边。②严格无菌技术, 穿刺部位消毒面积>8 cm×8 cm, 待消毒液干燥后方可穿刺。③留置针不可提前排气, 防止导管被药液软化, 造成送管困难。④左右松动针芯, 切勿上下转动, 以防导管尖端刺破针套。以15~30°角直刺血管, 进针速度宜慢, 见回血后压低角度, 顺静脉走形继续进针0.2 cm, 然后回撤针芯0.2~0.3 cm, 将外套管及针芯一并送入, 撤出针芯。⑤透明敷料以穿刺点为中心作无张力固定, 用指腹轻轻按压整片透明敷料, 使皮肤与敷料充分接触, 避免水汽积聚。⑥延长管U形固定, 肝素帽要高于导管尖端, 且与血管平行。

1.3.1.4 正确使用和维护 ①输入高渗、刺激性的药物应从中心静脉输入, 必须经浅静脉留置针输入的应减慢滴速,减少药物对血管壁的刺激及液体对血管壁的侧压力, 在输液顺序方面, 先输高渗、刺激性较强的, 再输等渗、刺激性较小的药物[5]。②在输完后静脉推注20 ml生理盐水脉冲式冲管, 使盐水在导管内形成小漩涡, 将附着在导管和血管壁的药液冲洗干净, 减少化学性静脉炎的发生, 再用3~5 ml的封管液正压封管。推注封管液速度不能过快或用力过猛。③每次输液前肝素帽消毒两次, 多种药物输液时, 两种药物之间一定要用生理盐水充分冲管。冲管完毕推注封管液至剩余0.5~1 ml, 使导管内真正完全被封管液填充, 确保正压效果,封管完毕夹闭延长管。④夹小夹子的位置尽量靠近穿刺点,以保持封管有效性。

1.3.1.5 严格掌握留置时间 一般静脉留置针可以保留3~5 d, 最好不要超过7 d[3]。美国CDC《预防血管内导管相关性血流感染指南》, 用留置针输液保留时间为72~96 h。

1.3.2 健康教育 ①鼓励患者说出输液期间和留置针留置期间的不适, 及时告知护士。②保持留置部位敷料的清洁、干燥。③避免留置针一侧肢体过度活动, 避免提取重物, 以免由于重力作用造成回血堵塞穿刺导管, 勿使肢体受压, 必要时可适当约束, 同时注意穿刺部位上方衣服不要过紧。④避免在留置针一侧肢体测量血压及扎止血带, 不应常规用于抽血。⑤不能随意打开延长管的开关或肝素帽接头。⑥指导患者配合注意观察留置针延长管夹子, 夹子松脱时及时通知护士, 以便护士及时发现导管内回血, 及时处理。

1.3.3 加强监管力度 建立留置针使用登记本, 将留置时间、效果逐一详细登记, 组织圈员定期进行分析、总结, 提出改进措施, 不断完善, 护士长监管执行情况, 将留置针的管理纳入绩效考核。

1.4 评价方法 ①置管成功:进针后见回血, 液体滴注通畅、无渗漏, 局部无肿胀为穿刺成功, 留置针未刺入血管或刺破血管, 液体滴注不良, 穿刺部位出现肿胀、青紫为置管失败。②脱管:穿刺成功后针头固定好, 输液期间针头脱出血管。③堵管:输液不滴或滴速过慢, 冲管有阻力或无法冲管, 不能抽吸回血。④静脉炎:输液部位发红, 伴有或不伴有疼痛,局部肿胀、沿穿刺静脉走向出现红肿热痛、水肿或条索状改变, 有明显的束缚感。

1.5 统计学方法 采用SPSS17.0统计软件进行统计分析,计数资料采用 检验, P<0.05表示差异具有统计学意义。

2 结果

品管圈活动前后浅静脉留置针留置效果比较见表1。

表1 品管圈活动前后浅静脉留置针留置效果比较[n (%)]

3 讨论

本研究显示, QCC活动提高了穿刺成功率, 降低了堵管、脱管、静脉炎的发生, 提高了留置针的留置效果, 有统计学意义。QCC活动前, 护士留置针的相关知识不足, 普遍认为,浅静脉留置针技术操作简单, 只要会外周静脉穿刺就行了,在留置针操作上存在很大的随意性, 在操作方法、敷贴固定、封管等方面不规范, 健康教育不到位, 管理者的监管力度不够, 给脱管、堵管、静脉炎的发生留下安全隐患, 通过实施QCC活动, 激发了护士的学习热情和品质管理意识, 增强了护士发现问题、解决问题的能力, 由此延伸至护理各个层面,可促进护理工作向着规范化、精细化、制度化的方向发展。

[1] 余庭霞,吴玉美, 腾红娣.静脉输液安全管理的调查.护理研究, 2013, 27(5):1454-1456.

[2] 王全珍, 徐晓璐.老年护理学.北京:人民军医出版社, 1999: 141.

[3] 李小寒,尚少梅.基础护理学.北京:人民卫生出版社, 2006: 288-289.

[4] 吕晓, 宗丽红, 孙昕.浅静脉留置针致静脉炎的护理进展.齐鲁护理杂志, 2009, 15(5):49-51.

[5] 饶秋凤.留置静脉套管针的并发症及防治.护理研究, 2005, 19(9):1789.

2014-03-11]

271126 泰山医学院附属莱钢医院