川滇地区中小震地震动衰减特征分析

2014-09-04喻畑崔建文李小军杨黎薇

喻畑 崔建文 李小军 杨黎薇

1)中国地震局地壳应力研究所,北京市德外西三旗 100085

2)云南省地震局,昆明 650224

3)中国地震局地球物理研究所,北京 100081

0 引言

地震动衰减关系是地震区划和地震危险性分析确定工程设计地震动参数的重要基础。对于强震记录较多的地区,一般采用强震动观测记录直接统计获取地震动衰减关系。对于强震记录较少的地区,一般基于目标区域的地震构造、地质与地形地貌环境、地震动资料及地震烈度资料等,通过转换或修正参考区域的地震动衰减关系获得。我国由于强震观测起步较晚,取得的对工程结构有影响的强震记录有限,无法直接统计衰减关系。因此,我国现有的衰减关系大部分都是基于烈度资料转换而得(霍俊荣等,1992;汪素云等,2000;俞言祥等,2006)。这些研究成果已经广泛应用到我国工程地震领域,满足了国家经济科学发展的需要。但是,这些衰减关系提出于10多年前,主要存在以下不足。第一,烈度是一个宏观参数,它不仅与地面运动强度有关,还与目标区经济发展、人口密度、结构抗震性能等有关。因此,基于烈度资料的转换方法对地震动参数的估计精度有限(李小军等,2005;陶夏新等,2010)。第二,频谱是地震动的主要特征量,综合描述地震动强度的地震烈度难以表述地震动的频谱分布特征,不能全面地描述地震动特征。“十五”期间建成的中国数字地震观测台网为获取高质量的强震动记录提供了机会。自2007年台网试运行以来,我国地震记录逐渐丰富,基于数字地震记录的统计分析已成为我国地震动衰减关系研究的主要方向(崔建文等,2006;雷建成等,2007;卢大伟等,2010;喻畑等,2011)。例如:康兰池等(2009)利用四川宽频带速度记录得到了四川地区中小震地震动峰值加速度和峰值速度衰减规律;王玉石等(2013)等基于川滇地区强震动记录得到了川滇地区水平向地震动峰值加速度及反应谱衰减规律。受限于我国强震台网中基岩台站比例较小,基岩场地强震记录更少,基于数字强震记录获取的地震动衰减关系均包含了场地效应,基岩地震动衰减关系成果较少。

川滇地区位于青藏高原东南缘、南北地震带的中南段,新构造变形十分强烈,是我国地震活动最强烈的地区之一。自2007年中国数字强震动观测台网试运行以来,川滇地区相继发生了2008年汶川8.0级大地震及其强余震、2009年云南姚安6.0级地震、2011年盈江5.9级地震、2012年彝良6.1级地震等一系列中强震以及大量的小地震,获取了大量的数字强震动记录,其中少量的基岩台站记录了数字强震记录。这些数字强震记录为建立更可靠的川滇地区的地震动衰减关系提供了数据基础。

本文拟利用川滇地区2007年以来发生的24个中小震(4.7≤MS≤6.7)共计332条强震记录(其中,基岩场地36条)分别研究川滇地区基岩场地和土层场地的水平向地震动峰值及加速度反应谱衰减规律。为了尽量减少余震的强震记录对地震动衰减关系的影响,本研究中对四川地区没有采用汶川余震强震记录,仅采用2008年攀枝花6.1级地震及其强余震的强震动数据。

1 基础资料

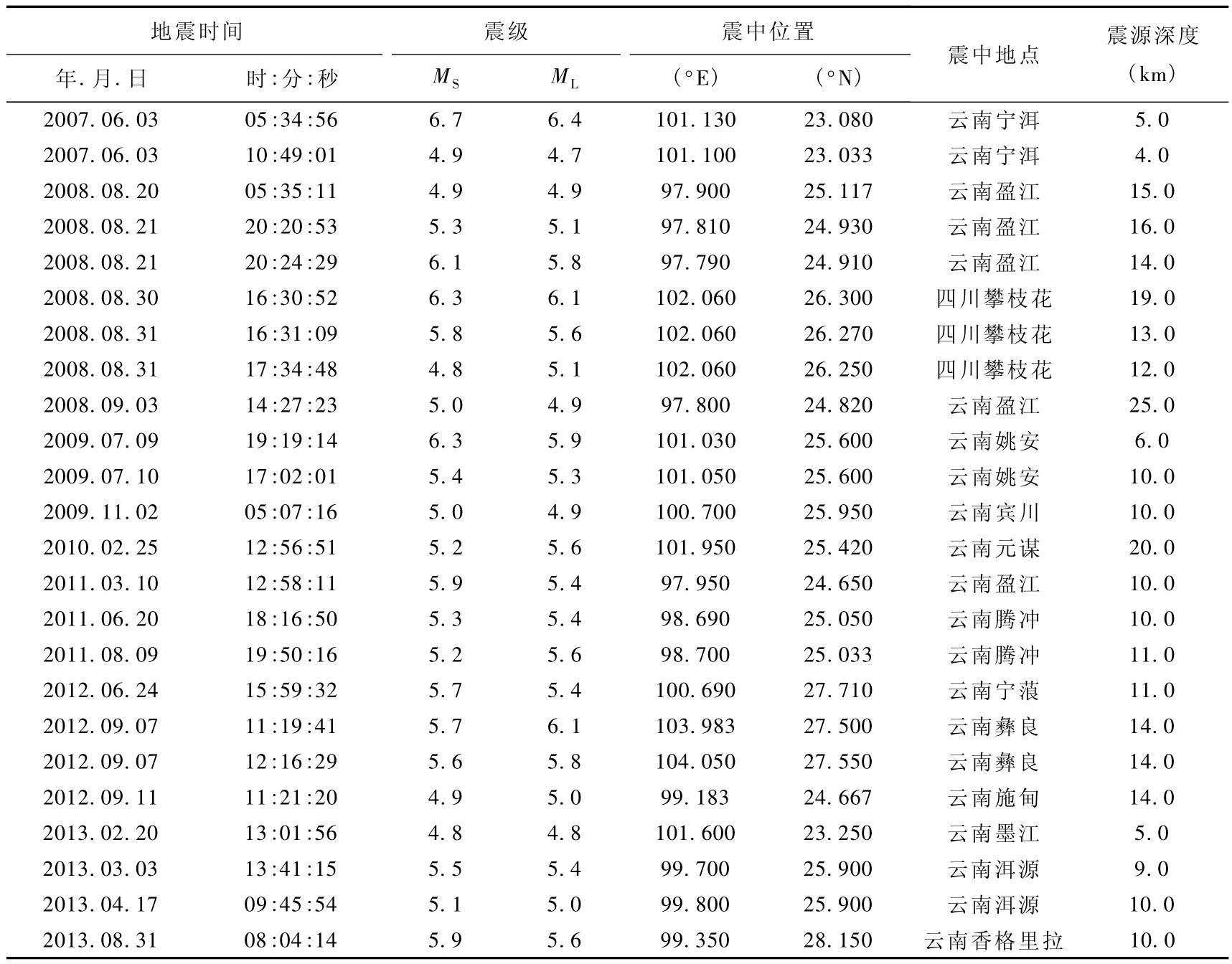

本文采用的24个地震序列见表1。从表1可以看出,地震序列中包含了主震及其强余震,例如2007年宁洱6.7级地震以及其4.9级余震,2008年攀枝花6.1级地震及其5.8级余震等;同时也有包含前震的地震序列,例如2008年盈江4.9级地震之后又发生的5.3和6.1级地震。从表1可以看出,地震序列最大震级MS6.7,最小震级MS4.8,其中4.7~4.9级地震5个,5.0~5.9级15个,6.0级以上4个。

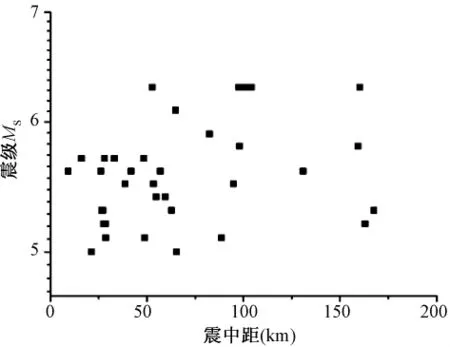

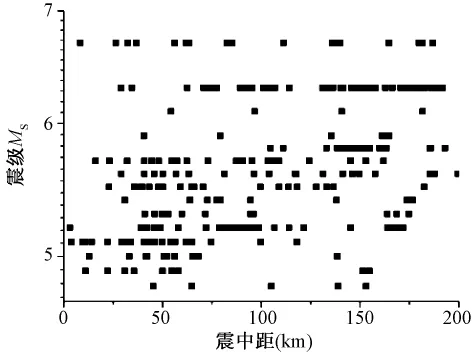

本文采用的地震记录共332条,其中36条基岩场地记录分布于14个基岩场地台站。图1和图2给出了基岩场地记录和土层场地记录的震级-震中距分布图。从图1、2可以看出,基岩场地记录大部分分布于震中距75km以内;大部分强震记录均产生于5.7级以下的地震。

图1 基岩场地记录震级-震中距分布

图2 土层场地记录震级-震中距分布

表1 本文分析所用的地震序列

2 强地震动参数以及衰减关系式

为了研究川滇地区中小震水平向地震动峰值及加速度反应谱衰减关系,本文采用的衰减关系为(王国新,2001)

式中,Y为地震动参数两个水平向分量的合成矢量模,地震动参数包括PGA、PGV以及不同周期对应的加速度反应谱;R为震中距;C1、C2、C4、C5、R0为回归系数;R0为近场饱和因子,其取值对近场地震动衰减关系影响显著。本文采用两步法进行回归:首先对每个地震进行回归处理,假设回归值为R0,发现R0均很小到几乎为0时拟合方差最小。为了更好地估计近场的结果,参考NGA模型(Abrahamson et al,2008)对R0的取值,本文设定R0=5km;第二步回归C1、C2和C4,方差最小者的回归系数为最终结果。

3 统计结果

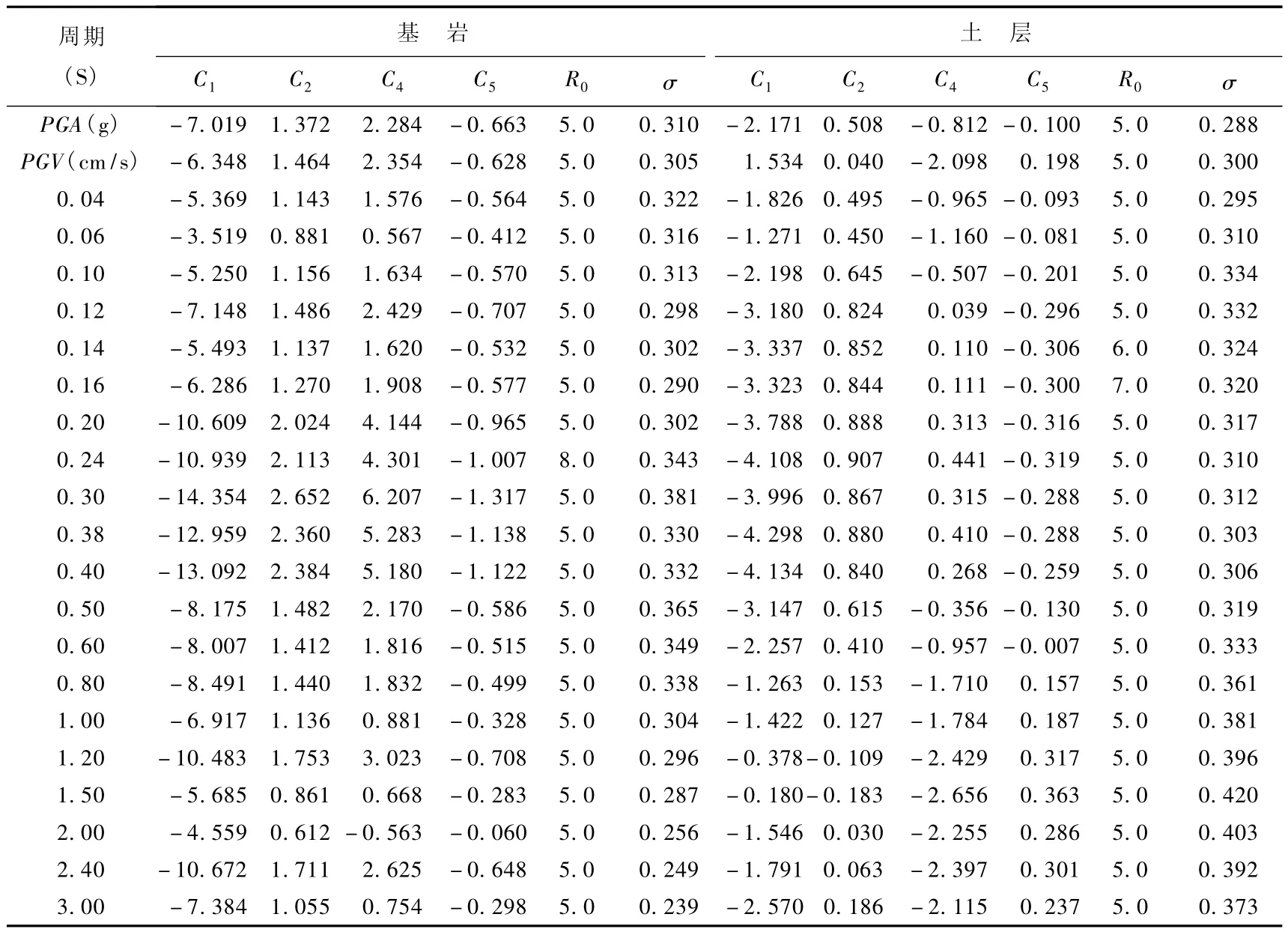

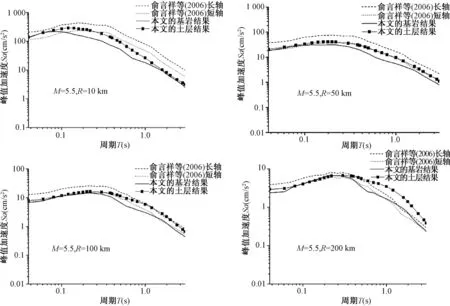

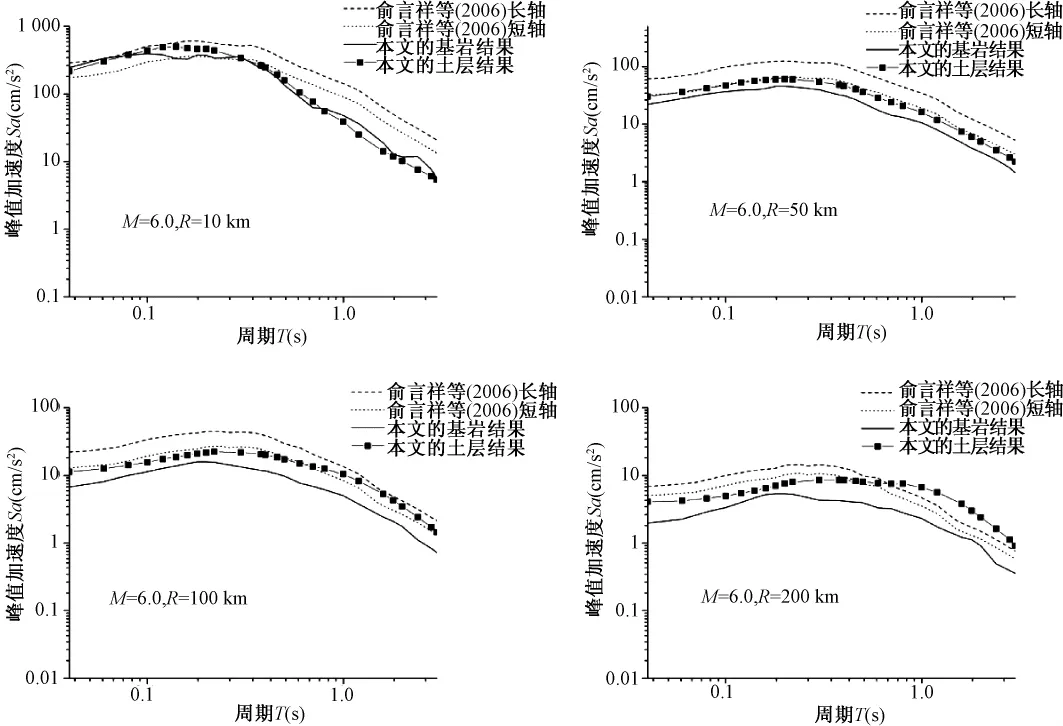

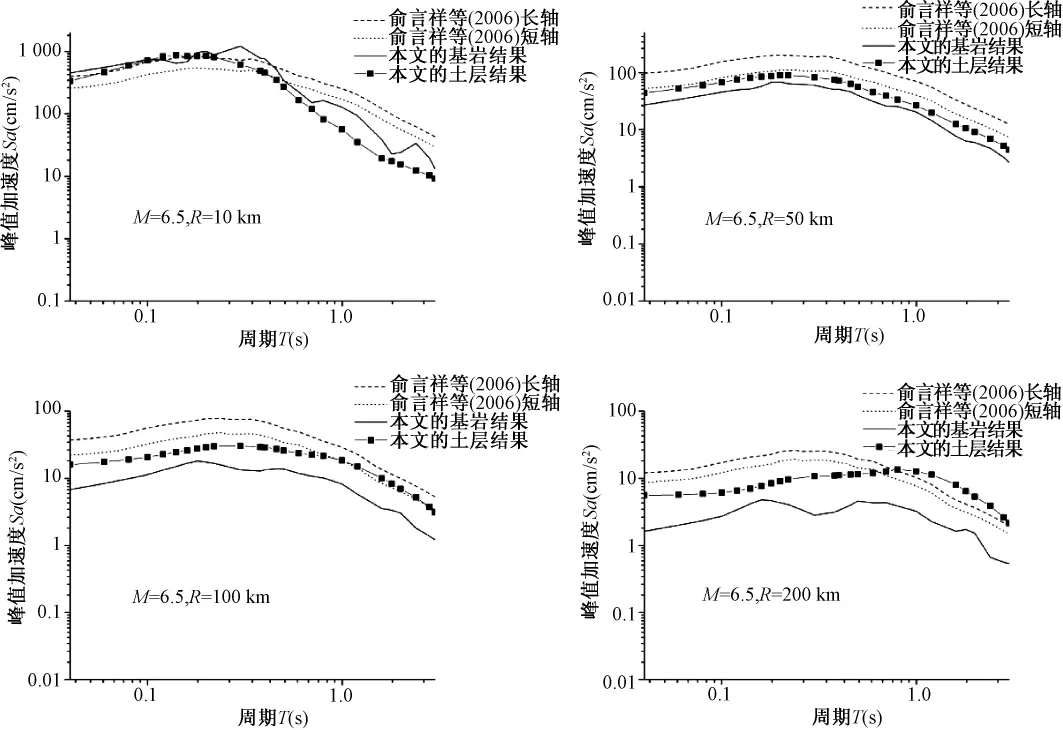

利用36条基岩场地强震动记录和296条土层场地强震动记录回归得到基岩与土层场地上的PGA、PGV以及加速度反应谱的衰减关系式(1)的回归系数(表2)。为了验证结果的可靠性,将获取的地震动衰减关系与俞言祥的的西部基岩水平向地震动衰减关系(俞言祥,2006)(长轴定义模型Ⅰ,短轴定义模型Ⅱ)进行了对比。图3~6分别比较了震级档为5.0、5.5、6.0、6.5时震中距分别为10km、50km、100km及200km时的加速度反应谱。从图3~6可以发现如下规律:

(1)本文的基岩场地地震动衰减关系与模型Ⅱ在5.0、5.5以及6.0震级档的高频部分(3Hz以上)比较接近,对长周期地震动的估计前者要小于后者。在6.5震级档,前者要整体小于后者。从图1可以看出,本文的基岩场地数据点主要分布在5.0以及5.5震级档,这说明在5.0以及5.5级震级档模型II高估了3Hz以下的地震动。而在高震级档,因数据稀少而导致本文结果的可靠性不高。

(2)本文土层场地地震动衰减曲线与模型Ⅱ整体上非常接近,但在中远场长周期反应谱估计时前者高于后者。这主要是由于距离的增加导致地震动长周期成分增加,土层的放大作用明显。

(3)本文土层场地地震动衰减曲线与基岩地震动衰减曲线在高频段非常接近,在0.8s附近土层的放大作用明显。随着距离的增加,土层场地的反应谱特征周期增加,谱形状变宽。

表2 川滇地区水平向地震动峰值及加速度反应谱(ζ=0.05)衰减系数

图3 本文结果与俞言祥等(2006)结果对比(MS=5)

图4 本文结果与俞言祥等(2006)结果对比(MS=5.5)

图5 本文结果与俞言祥等(2006)结果对比(MS=6.0)

图6 本文结果与俞言祥等(2006)结果对比(MS=6.5)

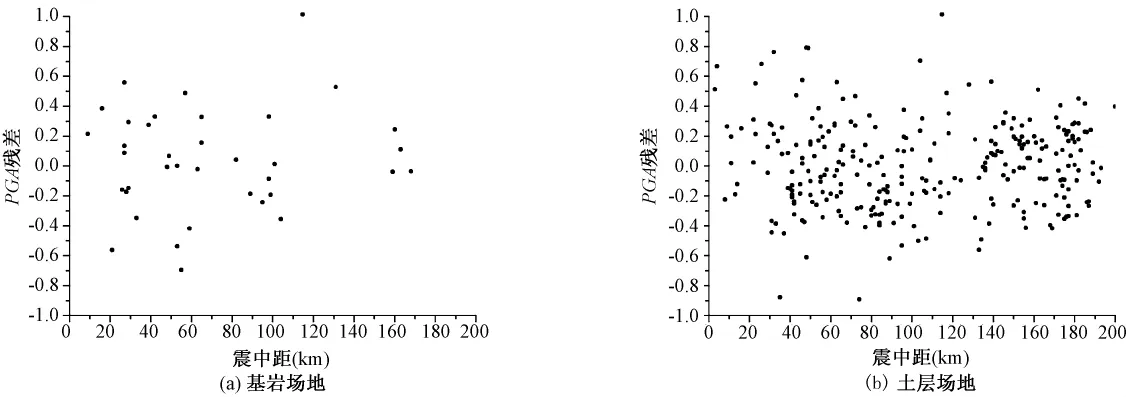

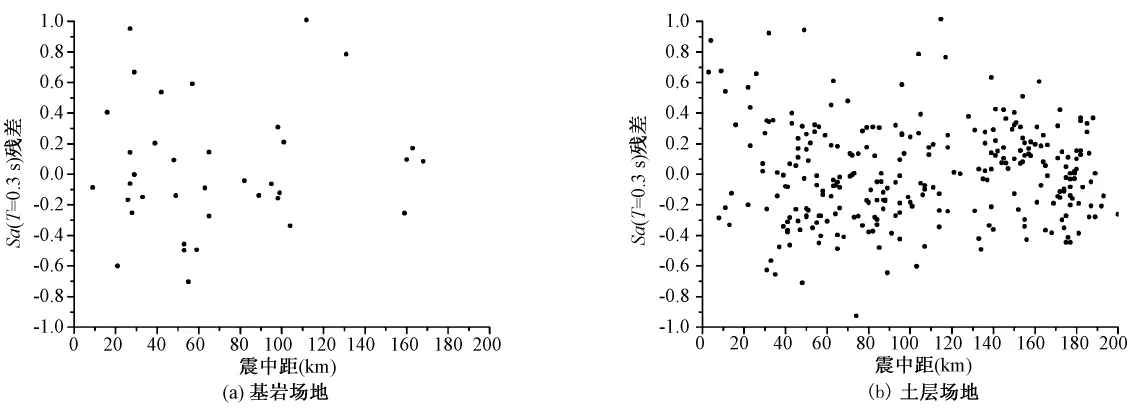

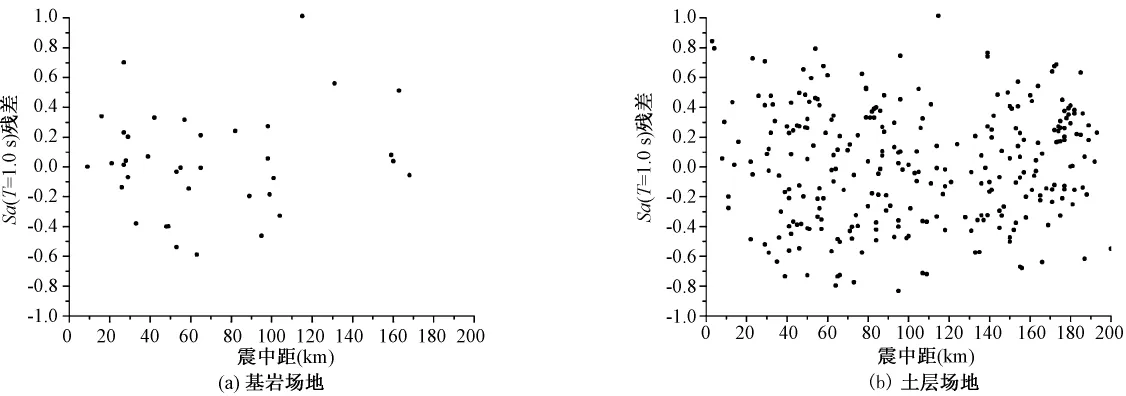

为了检验本文回归得到的衰减关系的适用性,图7~9分别展示了基岩场地和土层场地类型地震动衰减模型对强震动数据的PGA、Sa(t=0.3s)以及Sa(t=1.0s)估计的残差随震中距的分布情况。从图中可以看出:对于基岩场地和土层场地,近场小于20km范围内的强震动数据较少,模型估计精度差,在此范围内模型的估计偏大。土层场地的强震动数据较多,模型整体上对强震动数据拟合良好,没有出现明显的与距离相关的系统误差。结合图1和2的强震动数据震级-震中距分布情况,考虑到样本特征对参数回归的影响,本文得到的地震动衰减关系适用范围为:震级区间为4.7~6.0,距离范围为20km~200km。

图7 本文衰减关系模型PGA残差随震中距的分布

图8 本文衰减关系模型Sa(T=0.3s)残差随震中距的分布

4 与其它地震动衰减关系的对比

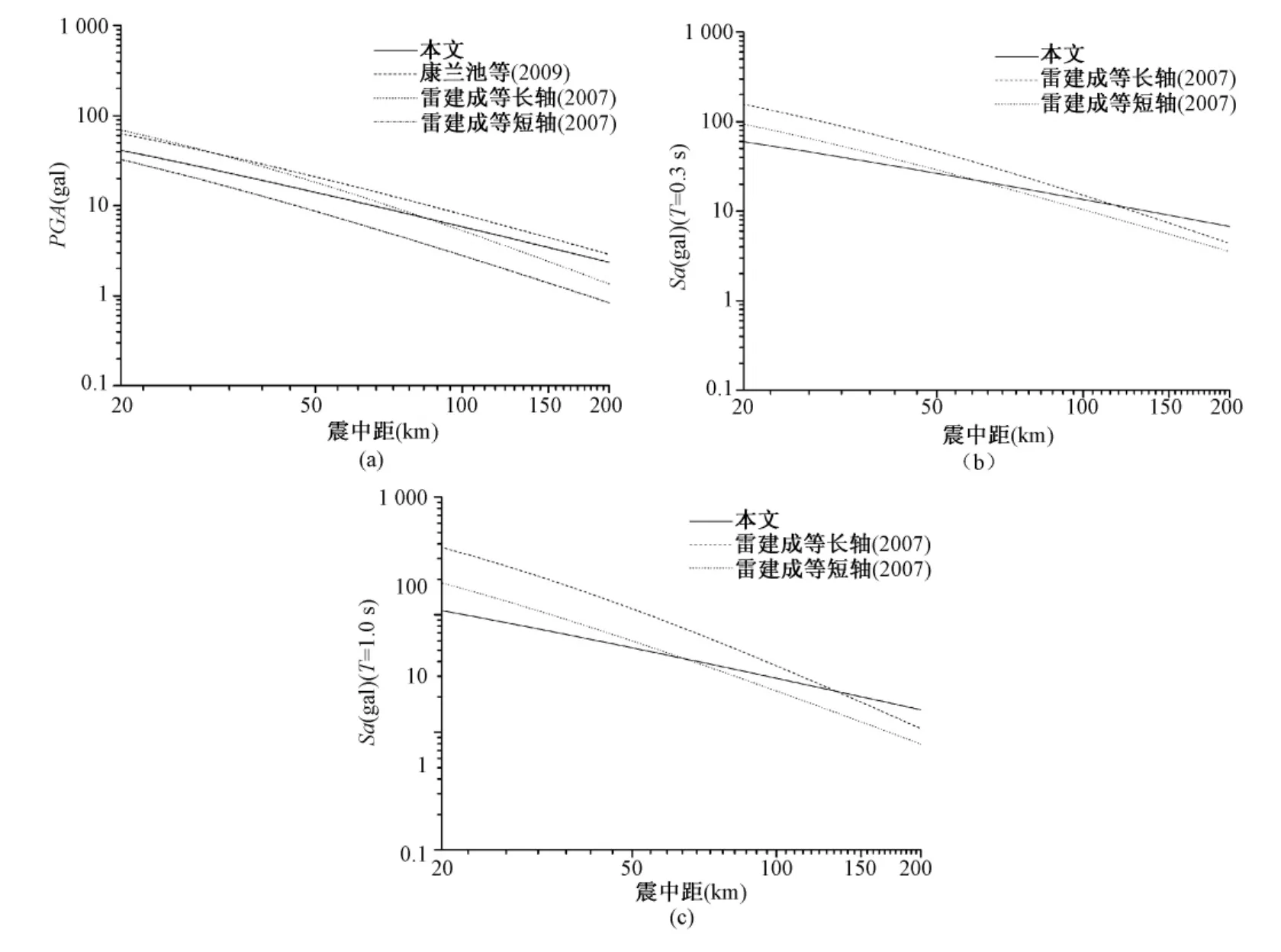

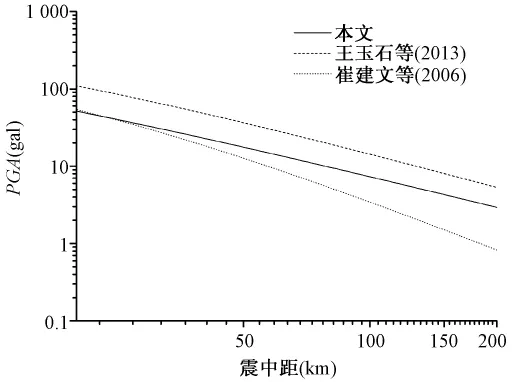

川滇地区地震频繁、地震资料丰富,一直是我国地震动衰减关系研究的热点地区,衰减关系模型较多。考虑到本文结果的适用震级范围,图10展示了川滇地区基岩场地地震动衰减关系对5.5级地震产生的地震动参数的估计结果对比。从图中可以看出,本文结果和康兰池等(2009)给出的衰减趋势一致,但本文结果约为康兰池等(2009)结果的50%。且本文结果与雷建成等(2007)的结果相比,地震动随距离衰减较慢。这些差异可能是由于分析方法不同以及地震动地区差异性造成的。本文结果主要是基于云南省的强震记录直接获取的,康兰池等(2009)的结果是基于四川地区宽频带速度记录转换加速度时程计算反应谱再进行回归分析而取得的,雷建成等(2007)是基于烈度转换方法得到的地震动衰减关系。图11展示了川滇地区土层场地地震动衰减关系对5.5级地震产生的PGA估计结果对比。其中,王玉石等(2013)的结果主要是基于汶川地震主震及其强余震的强震动数据回归分析;崔建文等(2006)的结果主要采用的是2001年以前的模拟式记录回归分析。从图中可以看出,本文结果与王玉石等(2013)的结果衰减趋势一致,但整体上小50%,这种差异与本文基岩结果中与康兰池等(2009)的结果差异一致。这可能是川滇两省的地震动差异造成的。本文结果在近场与崔建文等(2006)结果一致,对于远场而言则本文的结果要大于后者。

图9 本文衰减关系模型Sa(T=1.0s)的残差随震中距的分布

图10 基岩地震动衰减关系对5.5级地震地震动参数估计结果对比

5 结论

图11 各种土层地震动衰减关系对5.5级地震地震动参数估计结果对比

本文基于川滇地区中小震强震记录,用统计分析方法得到了川滇地区中小震基岩场地和土层场地峰值加速度、峰值速度以及加速度反应谱的衰减关系。通过与俞言祥等(2006)结果的对比,验证了模型的合理性。同时,通过与川滇地区已有的地震动衰减关系的对比分析,研究了本文结果的适用性。由于分析所用的强震动数据的分布有缺陷,本文得到的基岩场地地震动衰减关系对于中小震的中远场地震动的估计比较可靠,但对大震以及小震的近场地震动估计可靠性不高;本文得到的土层场地地震动衰减关系对于中远场地震动估计可靠,但对于中近场地震动估计的可靠性需要进一步资料的佐证。