宋代江南东、西路物资转输地理格局的演变

2014-08-27张勇

张 勇

宋代的物资转输,规模非常宏大,是财政史研究的一个重要对象,前人研究这一时期物资转输的成果很多*张家驹:《宋室南渡前夕的中国南方社会》,载《食货半月刊》第四卷第一期,新生命书局1936年。全汉昇:《唐宋帝国与运河》,商务印书馆1944年。青山定雄:《唐宋时代の交通と地志地图の研究》,吉川弘文馆1963年。漆侠:《宋代经济史》,中华书局2009年,第968页。陈峰:《试论唐宋时期漕运的沿革与变迁》,载《中国经济史研究》1999年第3期。周建明:《论北宋的漕运》,载《中国社会经济史研究》2000年第2期。汪圣铎:《两宋财政史》,中华书局1995年。斯波义信:《宋代商业史》,台湾:稻禾出版社1997年。以上著作都曾涉及宋代的物资转输。,尤以东南地区的研究较为丰富*高荣盛:《宋代江苏境内漕运工程考述》,载《江苏社会科学》1997年第2期;袁一堂:《南宋的供漕体制与总领所制度》,载《中州学刊》1995年第4期;斯波义信:《宋代江南经济史研究》,江苏人民出版社2001年。。

现在物资转输研究基本还是将物资转输视为具有线性特征的对象,集中从整体上来探讨物资转输(主要是漕运),当然还有针对物资转输管理的机构之研究,如发运司*李晓:《宋朝江淮荆浙发运司的政府购买职能》,载《中国社会经济史研究》2004年第2期;黄纯艳:《论宋代发运使的演变》,载《厦门大学学报(哲社版)》2003年第2期。,以及就具体区域来考察梳理其物资转输。若要将物资转输的研究推向深入,不另选角度则难以达到这一目的。如果我们将物资转输和行政区划相结合,找出宋朝实施物资转输的府、州、军的共性——即运路、运输功能或者配送地,之后因这些要素形成若干个物资转输区域,接着考察物资转输区域之间的关系,则应另选角度对物资转输展开研究。显然,我们是以府、州、州级军为基本行政单位来确定物资转输区域的。

中国是个幅员辽阔的国家,不同的地方各具特色,要探讨全国的物资转输,不从区域史的视角出发则难以把握。因此,我们选择具有一定价值的区域来实施这一考察过程。江南东、西路是宋代实施物资转输的地区之一,前人的研究中涉及该地区*有关宋代江南东、西路地区物资转输的研究成果,如许怀林:《试论宋代江西经济文化的大发展》,载《江西师范学院学报》1980年第4期。游修龄:《宋代的水稻生产》,载《中国水稻科学》1986年第1期。魏嵩山:《鄱阳湖流域开发探源》,江西教育出版社1995年。曹家齐:《宋代交通管理制度研究》,河南大学出版社2002年。高荣盛:《两宋时代江淮地区的水上物资转输》,载《江苏社会科学》2003年第1期。陈荣华:《江西经济史》,江西人民出版社2004年。金荣济:《试析〈庆元条法事类〉关于运输费的规定》,载《宋史研究论丛》2010年。陈文华:《江西通史》,江西人民出版社1997年。的并不算少,但细化研究的并不多。宋代这一地区大体包括今天安徽省之江南地区和江西省全部以及江苏省之南京市。北宋时期,江南东、西路物资基本转输京师。到了南宋,这一地区已经成为江淮战区和行在物资来源地之一。

这一地区境内和物资转输相关的主要有赣江以及大江,并且水运在这一地区的物资转输中占有较为重要的位置,因此我们的研究选择以水运为主。粮食是这一地区最主要的物资产出,因此我们以粮食的转输为主要描述对象。

一、 北宋江南东、西路物资转输地理

太祖夺取江山,为防止北宋成为五代之后又一个短命王朝,接受赵普建议:对于地方,需要“稍夺其权,制其钱谷,收其精兵”*李焘:《续资治通鉴长编》卷二,建隆二年七月戊辰条,中华书局2004年,第49页。。太祖先剥夺领兵大将的权力,代以名望较轻的将领。接着汇天下之精兵于京师,“艺祖养兵止二十二万余,诸道十余万。使京师之兵民以制诸道,而无外乱……”*杨仲良,李之亮校点:《皇宋通鉴长编纪事本末》卷六六,元丰八年三月条,黑龙江人民出版社2006年,第1176页。同时在地方军中选择体壮艺精的士卒充入禁军。

京师集中了全国最精锐的部队,供养这样一支军队,需要地方提供相应的粮食、布帛以及制造武器之原料等等。北宋消灭荆南、武平军政权,使吴越归地,统一南方,为漕运开通提供了政治条件。北宋政府派人联接起南方到京师的运河,为南方的物资送京提供了运输便利。

接着我们来审视江南东、西路地区,这一地区五代以来一直在南唐统治之下,太祖灭南唐,这一地区全部归宋,成为上供物资来源地。江南西路以赣水为主要水系,奠定其基本水运格局,除了赣水这个大动脉之外,还有若干汇入赣水的小型水系。基本上各个州军都有一支或者两支。赣水发源于江南西路和广南东路交界之南岭,南岭之北,置有南安军:

本朝淳化中,分二县以置南安军州城,梁徙于章、贡二水间。贡水在东,章水在西,夹城北流一里许,合流为赣江。江中巨石森耸如笋,水湍激,历十八滩,凡三百里始入吉州万安县界为安流。州之四傍皆连山,与庾岭、循、梅相接。*庄绰,萧鲁阳点校:《鸡肋编》卷下,中华书局1983年,第96页。

赣水向南,到达吉州,

吉州万安县至虔州,陆路二百六十里,由赣水经十八滩三百八十里,去虔州六十里始出赣石惶恐滩,在县南五里。东坡贬岭南,有《初入赣》诗云:“七千里外二毛人,十八滩头一叶身。山忆喜欢劳远梦,地名惶恐泣孤臣。”注云:“蜀道有错喜欢铺,入赣有大小惶恐滩,天设此对也。”其《北归》云:“予发虔州,江水清涨丈余,赣石三百里无一见者。惶恐之南,次名漂城、延津、大蓼、小蓼、武朔、昆仑、梁口、横石、清洲、铜盘、落濑、大湖、狗脚、小湖、砮机、天注、鳖口,凡十八滩。自梁口滩属虔州界。又有锡州大小湖、李大王四洲,水涨或落皆可行,惟石投水不深为可畏也。”*庄绰,萧鲁阳点校:《鸡肋编》卷下,第105页。

这条史料基本概括了两条支流注入赣江后的河道环境和沿途经过的险要河段。南雄州地处北江上游,往南可直达广州,而北过梅关便是赣水流域,这里是广南外贸商品和贡品的必经之地*庄绰,萧鲁阳点校:《鸡肋编﹒附录二》,第148页。。“大中祥符初……又广南金银、香药、犀象、百货陆运至虔州,而水运入京师。”*《宋会要辑稿》食货四六之一,第5604页。虔州出产的物资当然也可顺江而下。赣水一路向北,随着江面渐宽,水流亦缓,进入鄱阳湖,最终进入大江。洪、筠、袁、吉、虔等州和南安、临江、南康三军都通过这一条水上大动脉运输物资至真州。如淮南路转运判官向子諲奏:“转般之法,寓平籴之意。江、湖有米,可籴于真;两浙有米,可籴于扬;宿、亳有麦,可籴于泗。”*《宋史》卷一七五《食货上三》,第4259页。这条史料没有提到楚州接收的是来自何地的米麦,陈峰认为接收的是淮东的上供物。(陈峰:《北宋东南漕运制度的演变及其影响》,载《河北学刊》1991年第2期)。日本学者西奥健志认为是淮南路的漕米。(《宋代大運河の南北物流》,载《東洋学報》,2007,89(1)。这样,就淮东的上供物资来看,海州应是就近输送物资于楚州,且其隶属于淮南东路。故而,这些州军在物资转输上的共性凸显,因而可成为一个大区域,不如命名为赣水大区。

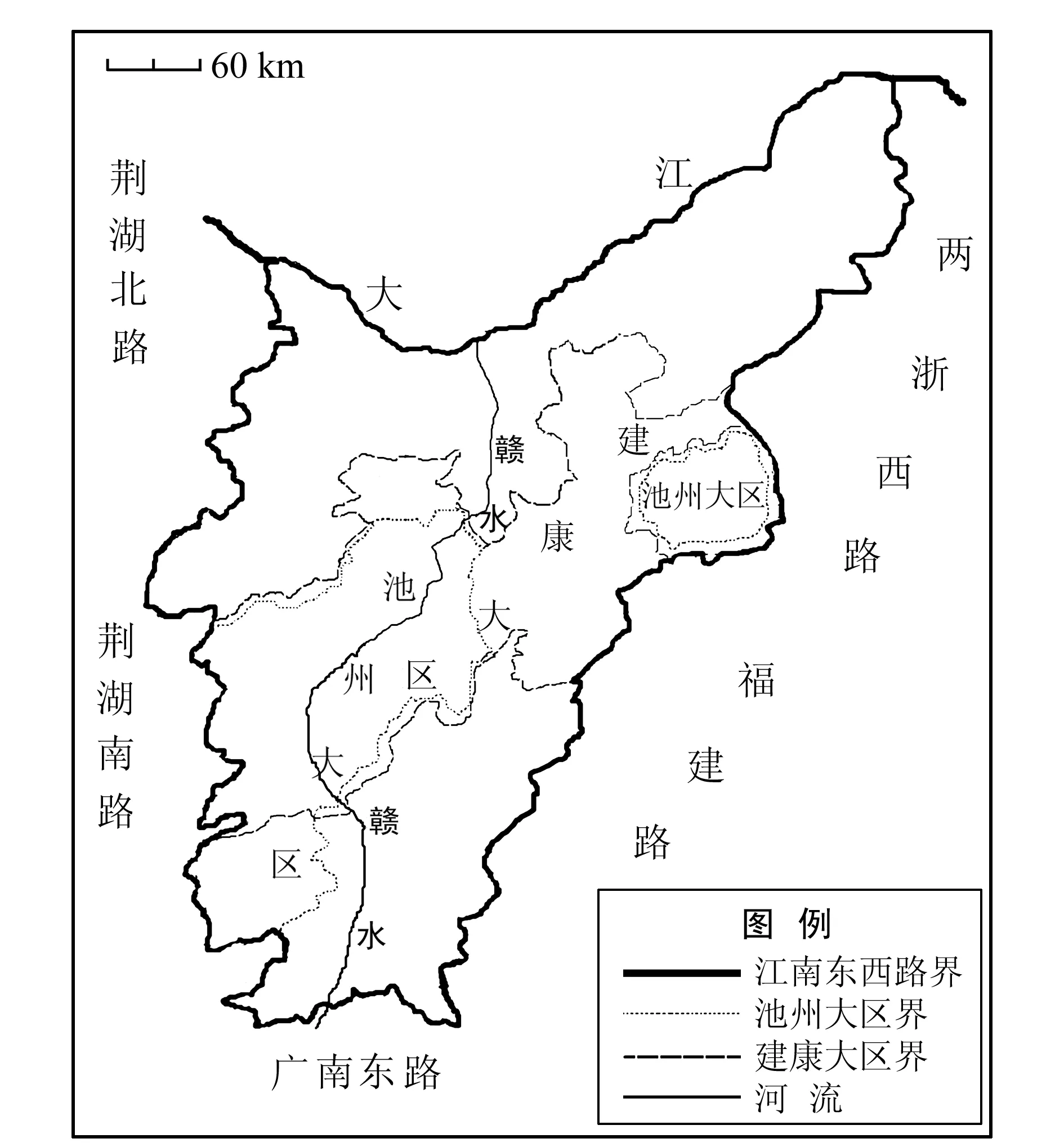

图1 北宋江南东、西路物资转输地理(1111年)注:为简便起见,图中省略了鄱阳湖的绘制,下图同理。

江南东路除去通过赣水运输的州军,剩下的包括今天皖南大部、苏南的一部分,还有江西省的一小部分。这个区域内除大江外没有赣水大区内那样的主干河流,境内地势自东南至西北呈下降趋势。东南为天目山,中部为丘陵、西北为沿江平原。它的物资外运,主要即依赖大江,物资上供方式具有一致性。大江是这一地区转输物资的最佳选择,这样的共性导致其可以划入一个大区域内,可名之皖江大区*本文的皖江大区之皖江就是以现在安徽省境内的长江河段来命名的,由于研究需要,文中所述的皖江大区显然还包括了淮南西路的沿江段,其最西端和荆湖北路相接。。为确保物资及时足额上供京师,朝廷也曾开掘河道,强化开掏*《宋史》卷九六《河渠六》,第2390页。。皖江大区包括池、太平、宣、江等州和兴国军、广德军、江宁府等府军。其实兴国军、江州境内流过之大江并不能视同今日之皖江,因研究需要,故而一并归入皖江大区。当然,江南东、西路转输的物资并不是全部供应京师,“江南东路九十九万一千一百石,七十四万五千一百石赴阙,二十四万五千石赴拱州。江南西路一百二十万八千九百石,一百万八千九百石赴阙,二十万石赴南京。”*《宋会要辑稿》食货四二之二,第5562页。歙州、饶州、信州虽然也实施物资转输,但皆不经过赣水,故而我们暂不将其列入以上两个大区域(见图1)。

二、 南宋江南东、西路物资转输地理

1127年,金军南下,北宋灭亡,高宗在风雨飘摇之中建立南宋。1142年宋金和议,规定两国以淮水、大散关、秦岭一线为界。宋金进入对峙阶段。这样,南宋从长江中游到长江下游,分别在江陵府、鄂州、江州、池州、庐州、建康、镇江驻扎大军。在稳定了江南的统治后,南宋于绍兴三十年(1160)规定了各州军上供地点,其中江南东、西路地区上供情况如下:

池州大军岁用米十四万四千石,系于吉、信州、南安军科拨;建康府大军岁用米五十五万余石,系于吉、抚、饶州、建昌军科拨;镇江府大军岁用米六十万石,系于洪、江、池、宣、太平州、临江、兴国、南康、广德军科拨;行在合用米一百十二万石,就用两浙米外,系于建康府、太平、宣州科拨;其宣州见屯殿前司牧马一岁约用米,并折纳马料共三万石,系于本州科拨;并令逐路转运司收桩起发。时内外诸军岁费米三百万斛,而四川不与焉。*李心传:《建炎以来系年要录》卷一八四,第3册,上海古籍出版社1992年,第615页。以下简称《要录》。

(一) 荆湖大区和镇江大区

《要录》卷一八四在记载江西各物资输出州军时,也有不少州军并未提及,比如赣州、袁州等。《许国公奏议》记载了南宋江西州军各上供额度*董槐:《许国公奏议》卷二《奏以造熟铁斛斗发下诸郡纳苗使用宽恤人户事》,商务印书馆1939年丛书集成本,第31页。。其中赣州、瑞州(筠州)、袁州、抚州、吉州分别是8万、9万、11万、13万、24万石。这是南宋中后期的上供额度。某些州相比前期数量有不少下降。赣州、袁州仅有上供物资具体数额,但是送至何处,这条史料没有说明。北宋时,这些未提及州军转输上供物资于何处没有疑议,南宋时东南运路分散,该条史料中不提这些州军,我们不能直接知晓这些州军的具体配送地。现存传世文献中有很多记载言江西输送荆湖,南宋前期(1160)规定江南西路输送粮食于荆鄂16万斛*《要录》卷五九,第1册,第648页。。又言:

(嘉定)十五年(1222)三月二十五日,臣僚言:国以兵为威,以食为命,天下四总,无非钱谷之所聚。而湖广总所,实饷京襄,万灶云屯,嗷嗷待哺。每岁改拨纲运,或襄阳,或郢州,或均州,或光州四处以交卸,米多自湖南拨运,谷多自江西拨运,其水路之艰险,脚钱之不敷,以至纲运之欠折,虽纲运官有顾籍者,亦有所不能免。盖边烽宁息之时,重兵屯於武昌,纲运改拨于京襄者有限。若湖南、江西之纲,多是指鄂州交卸而已。比年残虏假息于汴,本朝宿兵于边,舳舻蔽江,殆无虚日,势使然也。然而所给脚钱,比之平日,曾微加益。*《宋会要辑稿》食货四四之二〇,第5593页。

可见,南宋一朝,江西在大多数时间里都对荆湖转输物资,而且江西的纲运一般输纳于鄂州交卸。从南宋的实际征收额来看,江南西路无疑是最多的,每年达到97万石*《要录》卷一八三,第3册,第597页。和北宋时期相比较而言,江西上供数额反倒有下降。。吴曾《能改斋漫录》语:“惟本朝东南岁漕米600万石,以此知本朝取米于东南者为多。然以今日计,诸路共600万石而江西居三之一,则江西所出为尤多。”*由《要录》卷一八四所载,北宋时期,江西上供米不到100万石,北宋东南上供米600万石,朝廷取于江西只有1/6弱,南宋时,六路上供米332万石,江西出产上供米勉强可达到六路上供总额的1/3。吴曾《能改斋漫录》卷十三《记事》,上海古籍出版社1960年,第396页。笔者认为,虽然史学讲究以史料为准,但是也要具体问题具体分析,有些史料书写之时,掺杂了较多的书写人情感,难免夸大实际情形。其中吉州的上供额最高*《宋会要辑稿》食货五〇之二五所记乾道九年吉州一岁米37万石。这和南宋中后期吉州24万石的上供还是有不少差别的,可见随着时间的推移,吉州的负担越来越轻。。

再者,漕运和籴米的数量在南宋州军上供数额中所占比例非常大,不考虑各州军的和籴是不现实的。如:

……近闻朝廷畿误以耕屯当和籴,既而命籴七十万石,臣不敢有违,幸因总所以置江西、湖南北场分亟作收籴,及委漕宪相助,京湖产米有限,况值水伤,出少食多,宁免艰籴,本钱弗继……*李曾伯:《可斋杂稿》卷十八《手奏回谢御扎戒谕荆阃事宜》第1179册,四库全书本,第377页。

可见,江西的和籴米也多有以官舟的形式输送到湖广总领所或者指定配送地。斯波义信先生认为,理宗朝京西、荆湖的戍兵补给几乎全靠江西、湖南的和籴*斯波义信:《宋代江南经济史研究》,江苏人民出版社2001年,第279页。以下简称《江南》。显然这种和籴不是设场和籴,而是实施和籴配给。前者带有不确定性,后者则是具有强制性,对大军粮食供应来说相对具有稳定性。。孝宗、宁宗二朝政府在江西和籴数字达到100万石*《宋会要辑稿》食货四〇之三六、三七,第5526、5527页。 《西山先生真文忠公文集》卷四五,丛书集成初编本,商务印书馆1937年,第807页。。南宋的和籴并非全部坐等商旅送来大军粮食存贮地收纳,而是很大一部分靠科配和籴额度,规定每州每年必须和籴一定数额,这就和具体下达各州军上供任务无异,除了在和籴时可能会支给一定数量的钱外,在运输上和一般赋税的输纳并无二致,因此也可视作本州的上供物资。这些和籴来的粮食和上供一起承担南宋大军的供给。南宋江西具体某个州军对湖广的转输史料是较为分散的*如李伯重先生《“选精”、“集粹”与“宋代江南农业革命”——对传统经济史研究方法的检讨》一文认为我们不可以“选精法”和“集粹法”来进行经济史的研究,可能有学者认为,一条史料记载是输送荆湖的,就能证明整个南宋或者较长时间段内都是如此吗?首先,江西输送荆湖是一个较长时间段内的事实,在这个基础上,就具体州军的变化来看,其一,一段时期内变化并不会太大,其二,即便有变化,也不会影响整个大局。并且,我们只要能证明一个大区在南宋时期大多数时间存在上述固定的地理格局即可,不能强求整个南宋100余年皆是如此。,并且也并非所有的江西州军都负有转输荆湖的义务。因此,我们可以通过考辨来获知上供荆湖的物资转输区域的组成州军是哪些。

《要录》卷一八六记载:

(绍兴三十年)(1160)户部言大军岁用马料,今江浙诸路和籴米多,乞令逐路转运司以上供米增折马料,旧米一斛折纳料二斛,至是令两浙路增二十万斛,江东、西各增十六万斛,内平江、镇江、建康府、鄂州各十万斛,荆南府六万,宣、池州各二万。从之。*《要录》卷五九,第1册,第648页。

斯波义信因此认为,江西在南宋时期输往鄂州和荆南府已常态化*《江南》第112、159页。。这是南宋政权稳定后明确规定江西对荆湖地区的供输责任。

图2 南宋江南东、西路物资转输地理(1208年)

图3 南宋江南东、西路物资转输地理(1160年)

南宋前期赵鼎记载:

臣勘会本司:先奉圣旨,令于仓部郎官孙逸所起上供米内支拨一万石,应副襄阳府郢镇抚使李横,系孙逸分定于临江军、吉州桩拨,本司节次行下逐处,及发遣差来人船前去交装……*赵鼎:《忠正德文集》卷二《乞拨米应付襄阳李横军马状》第1128册,四库全书本,第656页。

这条临江军拨付粮米支持荆湖的史料虽然是临时性措施,却可证明其转输荆湖是早有先例。黄榦的《勉斋集》中展现了南宋中后期的临江军某年拖欠湖广总领所物资的情形,并提到“本县全年财赋每岁苗米额催管六万二千余石,每岁起解淮东、西总领所上供纲并湖广总领所马料亦管六万二千余石……”*黄榦:《勉斋集》卷二九《申临江军乞申朝省除豁纲欠》第1168册,四库全书本,第326页。我们知道,黄榦任职临江军大概是从1208年开始,也就是说,大概这个时期临江军是同时具有转输淮东、淮西和荆湖义务的,从1160年宋廷规定江西州军上供折变马料时起到13世纪初这段时间,临江军转输荆湖史料缺乏,所以其是否一直遵照法令执行,我们不得而知。南宋中前期彭龟年记:“……每岁计三万四千八百余石,而闰月不预此数,以其所入较具所出,常欠米二万九千余石,而又本军(临江军)每岁止供至镇江、建康、池州交卸所用水脚靡费等钱数浩瀚,镇江石至五百以上,建康四百以上,池州三百以上……”*彭龟年:《止堂集》卷十二《代临江军乞减上供留补支用书》第1155册,四库全书本,第875页。这条史料是南宋绍熙(1190~1195)年间之事,没有提及转输荆湖,虽然不提不表明不转输,但是就事实来看,我们只可以说从13世纪起,临江军应属于向荆湖供输物资的州级军。

《许国公奏议》有南安军属下之县上供湖广总领所的记载,其不但自身上供物资,还代发抚州乐安县上供的事例:

本司今契勘得本军(南安军)南康县及抚州乐安县每岁合解本司代发湖广总领所米价钱八千八百石,内南康县五千石,乐安县三千八百石……欲乞睿断行下,所属径自解总所,本司更不拘催收籴代发。仍劄下湖广总领所照会,实为永远莫大之利,伏候敕旨。*董槐:《许国公奏议》卷二《奏以造熟铁斛斗发下诸郡纳苗使用宽恤人户事》,商务印书馆1939年丛书集成本,第31页。

南康县这时(董槐任职江西是1234年左右的事)每年都得发送物资于荆湖,这显然不是短期的行为。可见,南安军在南宋中期开始也具有了转输荆湖之责。由于我们的研究是以州或者州级军作为基本单位,因其管辖的一个县份转输荆湖,不管其他县份物资是否输送荆湖,可以认为南安军从南宋中期开始是具有转输荆湖义务的。包伟民认为:“州军财政收入的主体,当然是本地区的赋税,除倚郭县外,一般都由属县负责催科,入纳后上缴州军仓库。”*包伟民:《宋代地方财政史研究》,上海古籍出版社 2001年,第51页。《庆元条法事类》也规定:作为州下一级行政单位的县,必须将上供物资先输送于州军一级治所,由州军一级行政单位统一起发调配。*谢深甫监修,戴建国点校:《庆元条法事类》卷三〇、卷三七,载《中国珍稀法律典籍续编》第1册,黑龙江人民出版社2002年,第469、580页。应该说这一法令明确了南宋中后期的县上供物资时先转输州军治所这一规定。南康县为避开这一法令的限制,特上奏请求直接输纳湖广总领所。

《要录》所记抚州是转输建康的。端平(1234~1236)年间,董槐所记南安军代发抚州乐安县上供说明抚州当时也具有供输荆湖义务。《黄氏日钞》记载:“……他州尤可申拨上供,独抚州尽发荆湖军馕……”*黄震:《黄氏日钞》卷七五《申湖广总所暂借桩拨义米状》第708册,第765页。《黄氏日钞》所记时间是13世纪南宋中后期。黄震在这里说抚州尽发荆湖,显然和1160年的定制有所出入,黄震为抚州守已经是南宋末年之事(1271),《宋会要辑稿》中记载南宋1201年抚州还是转输建康的*《宋会要辑稿》食货六八之一〇二,第6304页。,嘉定(1208~1225)年间,为转输抚州、建昌军粮食,黄榦建议在隆兴府建设转般仓一所,汪圣铎认为建设隆兴府转般仓的目的是为转输建康的军粮提供便利*汪圣铎:《宋代转般仓研究》,载《文史》2011年第2辑,第198页。。可见,抚州一直转输建康没有变化,到了1234年抚州出现了同时转输荆湖的义务。很可能抚州先是全部转输建康,南宋中期开始部分转输荆湖,南宋末年军情紧急,抚州转输地点完全发生变化,全部转输荆湖。不过,这时距离南宋灭亡已时日无多。

据此我们可以认为,江西从南宋中期开始,常年承担上供荆湖任务的州军出现,这些州军为抚州、南安军、临江军*江西转输荆湖从1160年就常态化,只是缺乏相应史料,我们无法分离出1160~1200年江西转输荆湖的是哪些州军,我们仅可就已有史料作出判断,但这并不影响南宋时期江西自始至终和荆湖的物资转输联系。不过这也由此导致江西境内的荆湖大区成型时间较晚。和其他大区1160年左右就基本形成相比,显然不可同日而语。因此,我们在构建理念图时就不能不考虑这一点。。江西其他州军也可能偶尔转输物资于荆湖,不过不可视为常例。笔者在研究江西对荆湖的物资输送时采取的是在理念图上将已知输送荆湖的江西州军划入同一区域的办法,表示荆湖和江西的这种联系,尽管和荆湖本身相比,江西转输鄂州、江陵的数量要小一些,不过其依旧是荆湖大军的重要支持者。就单个大区来看,运输到江陵的粮食每年才9.6万石,抚州、南安军、临江军三州军每年转输荆湖就达到16万石,如何能说江西这三州军不是荆湖大军物资的重要来源地?

需要说明的是,江西物资输出州军有一部分具有两个或两个以上的配送地,这是因为江西地区出产丰富,是南宋最重要的稻米产区之一,淮东、淮西、湖广三大总领所都需要分配江西的粮食以赡军。故而,江西地区就存在二到三个物资转输区域,区别这些区域的标准就是其物资配送地,物资配送地相同、且运路相同的州军自然可以划入同一个物资转输区域。有的州军存在若干个配送地,故而,这些物资转输区域之间也就存在重叠现象,重叠部分即具有二个或者二个以上物资配送地的州军。因其转输荆湖,可以为之命名荆湖大区。荆湖大区的所有州军都进入大江,然后运抵荆湖,这也是其所有组成州军共性之一。如前引史料记载,转输至荆湖的物资应该大多在鄂州下卸*《宋会要辑稿》食货四四之二〇,第5593页。,到达鄂州后,大多数留在鄂州供给鄂州大军使用,到了南宋中后期,再根据具体驻军情况实施改拨,送至襄阳,至均州或者光州。

这样,就荆湖大军来看,仅有荆湖南、北路本身的供输显然还是不够,荆湖大区就近为其提供支持也是责无旁贷。故就本研究来看,荆湖大军其实是三大区支持下的产物*湖广总领所的财赋来源是广南东西路、荆湖南北路、江南西路、京西路共六路。这一点,《舆地纪胜》卷六六已经说的很清楚,雷家圣、内河久平也都持此观点。详见雷家圣:《南宋四总领所与供军财赋收支》,邓小南、杨果、罗家祥:《宋史研究论文集》,湖北人民出版社2011年,第209页。内河久平:《南宋総領所考》,载《史潮》第78、79合併號, 1962年。就东南六路来看,荆湖南北路和江南西路是包括在东南六路内的。。

江西州军在150年的时间里,个别州军的转输地点会发生变化,而且变化多是由同时转输其他配送地和荆湖,变为全部转输荆湖或者增加转输荆湖的物资数量,这就更增强了江西对荆湖的支持力度。荆湖大区的粮食物资全部转输鄂州下卸,这个物资转输区域主要对应鄂州大军。

(二) 建康大区和池州大区

南宋初期,张俊驻扎于建康,他8万大军物资支出数额应该是非常之巨的。宋朝夺取各大帅兵权,变家军为御前军,为确保建康大军的物资供应,由《要录》卷一八四可知转输建康总领所的江西州军有吉、抚、饶州、建昌军等州军。那么除此之外,其它江南东、西路州军还有没有也转输建康府的呢?史载:

(乾道七年)(1171)十月七日,诏:江州旱伤,节次已降指挥,取拨本州常平、义仓米四万四千余硕,及兑截上供米六千五百余硕,劝谕上户认籴米二万八千六百余硕,截留赣州米一万硕,及支籴本钱四万余贯收籴米斛,并令漕臣取拨本路常平米一十万硕,吉、筠等州见起建康米八万余硕,未起朝廷桩管米九万七千余硕……*《宋会要辑稿》食货五八之一一,第5826页。

由这条史料我们可以判定这个时期筠州的物资至少有一部分是输送至建康的,故而李心传没有提到的筠州是转输建康的。

《救荒活民书》卷一也说:“乾道七年(1171)……又拨本路常平米十四万石,去筠等州见起赴建康,有米八万余石,桩管米六万七千余石。”*董煟:《救荒活民书》,商务印书馆1936年,丛书集成初编本,第22页。

因此可知,筠州在1160年之后转输建康是没有疑问的。前述临江军也具有转输建康府的义务,故这两州也可归入吉、抚、饶州、建昌军所在大区,因这些州军均转输建康府,并且都通过大江转输,不如名之建康大区。这样,建康大区就包括了六个州军。临江军、抚州是建康大区和荆湖大区这两大物资转输区域的共有部分。

建康总领所负责的南宋大军供应数量较多,除张俊的原有人马,淮西兵变后,王德的8 000人移驻建康,又增加了建康军队的数量。建康兵消耗军粮数字当不在少数,并且作为最靠近行在的大军驻地之一,确保行在之安全也是南宋政府所要考虑的议题之一。南宋前期,在收兵权行动后,张俊的行营中护军成为建康府驻扎御前诸军,主要防御金军渡江。南宋后期,南宋防御国策发生变化,由防江向防淮转变,由此,淮上南宋大军的驻防也发生相应的变化:淮上大多数州军都设置南宋守军*详见:王曾瑜:《宋朝军制初探》增订本,第256~258页。。因此,江西四州军形成的物资转输区域对应的是建康大军。

再由《要录》卷一八四可知转输池州的州军有吉、信州、南安军三州军。这三州军之外,除了临江军,尚未发现其他州军转输池州。这四州也均通过大江转输池州,因此可归入一个大区内,可称之池州大区。池州大区驻军并非只在池州,太平州也有南宋大军驻扎。宋朝在此驻扎大军数量并不算多,李显忠屯驻于此,他辖下大军1.9万人,这支部队消耗军粮亦不算巨大,每年大概14.4万石。池州最早应属于刘光世的驻军地点,由于驻军数量不多,故而池州大区涵括州军数量较少,只包括吉州、信州、南安军、临江军四州军,并且其中三州军还负责往其他配送地发送粮食,留给池州大区发送的粮食就更少。这四州形成的物资转输区域对应池州大军。李显忠之后王进接任“池州、太平州驻扎御前诸军都统制”*《要录》卷一四七,绍兴十二年十二月癸酉条,第3册,第62页。,这时的池州大军正式成为一支屯驻大兵存在,后去除“太平州”字样,改称池州驻扎御前诸军*《要录》卷一七一,绍兴二十六年二月己卯条,第3册,第408页。。

南宋收兵权之后,宋廷对镇江的大军兵额大加裁撤,这支前韩家军剩下了4.7万余人*李心传:《建炎以来朝野杂记·甲集》卷一八《乾道内外大军数》,中华书局2000年,第405页。,成为南宋镇江府驻扎御前诸军。《要录》卷一八四最后提到配送地为镇江总领所的江南东、西路州军有洪、江、池、宣、太平州、临江、兴国、南康、广德军等五州四军。这些州军的地域范围已经超出了江南西路,包括了很大一部分的江南东路所属州军。其中沿江分布的江州、池州、太平州、兴国军直接通过大江转输,江南西路洪州、南康军、临江军通过赣水和大江转输,江南东路内不沿大江分布的宣州、广德军则先通过小型河流然后进入大江。这条史料基本涵括了转输淮东总领所的江南东、西路州军,不过还是需要补充未收入州军。史载:

(乾道)九年(1173)十一月一日,江南西路转运判官刘焞言:已降获旨(疑是已获降旨),从本司所陈,吉州造船场移隆兴府。臣缘前奏犹有未尽,不敢隐默。吉州一岁运米三十七万余石,合用五百料船六百余艘,每岁吉州船场造岁额舟船,止应副吉州一郡犹或不足,又造船板木专取之赣、袁州,逐州去吉州为近。今失之讲究迁移。比来岁自隆兴府溯流拨船至吉州,载上供米,却自赣、袁州运米至隆兴府,道里回还,得不偿费,为计非便,难以久行,理合更较经久害利,从长施行。*《宋会要辑稿》食货五〇之二五,第5669页。

由于赣州、袁州等州军距离镇江较远,赣州和袁州的粮食输送至隆兴府,而隆兴府的粮食则直接输送镇江。故而,我们也可以认为赣州、袁州等州军转输镇江府,只是这两州不是独自转输镇江,因此我们在理念图上未标示之。和其它转输各个总领所的州军分布不同,转输镇江的州军基本呈东西横贯分布。因这些州军转输镇江,转输运路离不开大江,故我们可以划出转输镇江的大区,因均转输镇江,可命之镇江大区。江州也驻扎有南宋大军,不过其军队人数并不是很多,且其物资供应主要归属荆湖总领所管理。

和江西的其它几个物资转输区域相较,荆湖大区、池州大区、建康大区、镇江大区都是具有共有州军的。这四大区的共有部分为临江军,就临江军的地理位置来看,其处于江南西路的中部,就交通来看,赣水穿过境内,运输是比较便利的。其地势较为低平,水源较为充分,适合种植水稻等粮食作物。由于产量充足,还经常为他州代发上供物资*黄榦:《勉斋集》卷二七《申江西提刑辞差兼节干》第1168册,四库全书本,第291页。,成为四大区共有州军的各方面条件都较为成熟。江西各州军在上供物资上负担是不一样的,出产数量众多未必和上供数额成正比例。因此有宋人彭龟年《止堂集》论及江西州军上供负担不同的记载,且有些州军差别还比较大,其中临江军负担较重*彭龟年:《止堂集》卷一二《代临江军乞减上供留补支用书》第1155册,四库全书本,第875页。。江南东、西路四大区具体情形可参考图2、图3。(由于共有区域在江西境内重叠处很多,故分为两图绘制,以使读者能够对江西的物资转输地理更易了解)。

南宋中后期时,就军事布局来看,荆湖大军北进到襄阳驻守,建康、镇江大军更多地进入淮上防卫。因此,淮上诸州军大多有南宋驻军戍守*就南宋淮上大军的戍守情况,具体可参阅王曾瑜:《宋朝军制初探》增订本,第252~260页。,建康、镇江总领的重要职责之一就是发送淮上大军军粮物资。如史载商总领到任,发送淮上大军物资数年之内增加将近十倍*马光祖修,周应合撰:《景定建康志》卷二三《城阙志四》,宋元珍稀地方志从刊本,四川大学出版社2007年,第1079页。。

三、 宋代江南东、西路物资转输地理格局的变轨

图4 北宋江南东、西路物资转输地理理念图

北宋时代的江南东、西路虽然是朝廷重要物资来源地,但就运路来看,还基本能够保证按部就班,只在个别情形下出现代发状况,但不管如何,总体上都是发往京师及其附近,所以这一时期就江南东、西路来看,运路在物资转输地理上就特别突出,从赣水转输的州军基本都能划入赣水大区,剩下若干州军,如抚州、建昌军从抚河转输,故这两州军不能划入赣水大区。但是江南东、西路也并非所有的州军皆可以划归这两大区,如歙州、饶州、信州虽然也上供物资,但却并不能划归这两大区。不过总体上来说,北宋江南东、西路还是整齐划一,较为规整地执行上供职责。由于淮南扬楚运河沿岸设有具有同样转般功能的转般仓,故而楚、泗、真、扬四个州可因功能一致,划为一区,可称之真泗运河区,因此有理念图(见图4)。

南宋时期的江南东、西路则与北宋时代完全不一样,三个总领所需要江西的粮食,而之所以会出现各个物资转输区域交错的局面,乃是由于它们之间争夺的结果,“淮东之专人朝来,而淮西之专人夕至,湖广之专人又已踵门矣,县庭之下,三总所之吏舍也”*黄榦:《勉斋集》卷二九《申临江军乞申朝省除豁纲欠》第1168册,四库全书本,第326页。。作为四个区域的共有州军,它们的产出未必在江南东、西路中最多,但是交通最为便利倒是很有可能的。和北宋时代相比较,南宋时代的江南东、西路其物资转输地理格局要复杂得多,到了南宋,我们说江南东、西路是王朝主要的物资来源地并不为过。

图5 南宋江南东、西路物资转输地理理念图注:其中转输镇江府的粮食包括赣州和袁州出产的粮食,因赣州和袁州的粮食输纳于隆兴府,然后由隆兴府输送镇江府。故而,江西七郡的输送包括了这两州的物资。

四、 结 论

应该说,两宋江南东、西路地区的物资转输区域变动相当大,江河名称基本无变动,南宋的该地区物资转输区域完全没有北宋时代的任何沿袭,物资转输区域之间的关系发生了较大的变化。北宋时期,该地区的物资转输区域主要是和域外的地方发生联系,如真州,以至京师。两大区域之间联系不多。但到了南宋,江南东、西路物资除了在区域内调拨使用,还送达镇江、鄂州、池州和行在。当然,由于运输路途的趋短,再没有出现类似北宋那样的中转地,地理上也没有长期存在的枢纽地。

战争乃是本地区物资转输地理发生变动的原因之一。北宋时代,本地区处在负责为京师提供物资这样的位置,区域内驻军数量不多,产出物资基本上供中央。到了南宋,陕西五路的丧失,本地区从大后方的位置变成为淮南和荆湖物资提供地,间接的军事压力大增。南宋在湖广、淮西、淮东大量驻军,物资也输送至三个总领所及其指定地点附近贮存。

物资转输体制的变更是物资转输地理转变的另一个原因。北宋时期,江南东、西路物资绝大部分送抵京师,南宋时代,朝廷设置四大总领所,其中,湖广总领所专管两湖地区的物资转输事宜,淮西和淮东总领所管理江淮地区的物资转输。“物资转输地理”这一概念揭示的是物资转输体制的全面转变。北宋时期形成的发运司体制到南宋时演变为总领所体制。这样的体制同时也导致了物资转输运路的分散。