反应性嗜酸性粒细胞增多症并发多发性脑梗死一例

2014-08-22涂宇范玉梅卓文燕

涂宇 范玉梅 卓文燕

嗜酸性粒细胞增多症分为特发性嗜酸性粒细胞增多症、克隆性嗜酸性粒细胞增多症、反应性嗜酸性粒细胞增多症、继发性嗜酸性粒细胞增多症[1]。有较多文献报道特发性嗜酸性粒细胞增多症合并脑梗死,但反应性嗜酸细胞增多症合并脑梗死笔者见少有报道。近期我科收治了1例反应性嗜酸性粒细胞增多症合并多发急性脑梗死患者,现结合文献报告如下。

病例资料

一、病史及体格检查

患者男,34岁,因右侧肢体乏力2 d于2013年11月15日入院。患者自诉于1周前吃海鲜后于胸背部及四肢出现斑丘疹,合并瘙痒,自服氯雷他定2 d后皮疹消退,瘙痒好转。2 d前胸部及左侧肩部多处出现疼痛不适,并出现右侧肢体乏力,烦躁不安。患者既往有多种鱼虾海鲜过敏史,无高血压、糖尿病、冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)等病史,家族中无类似病患者。体格检查:体温37.2℃,脉搏89次/分,呼吸20次/分,血压129/76 mm Hg(1 mm Hg=0.133 kPa)。皮肤无皮疹。心、肺、腹未见异常,神经系统检查:神志清晰,对答切题流利,颈软,颅神经未见异常,右侧指鼻试验欠稳准,深浅感觉正常,四肢肌张力正常,右侧肢体肌力5-级,左侧肢体肌力正常,四肢腱反射正常,病理反射未引出。

二、实验室及辅助检查

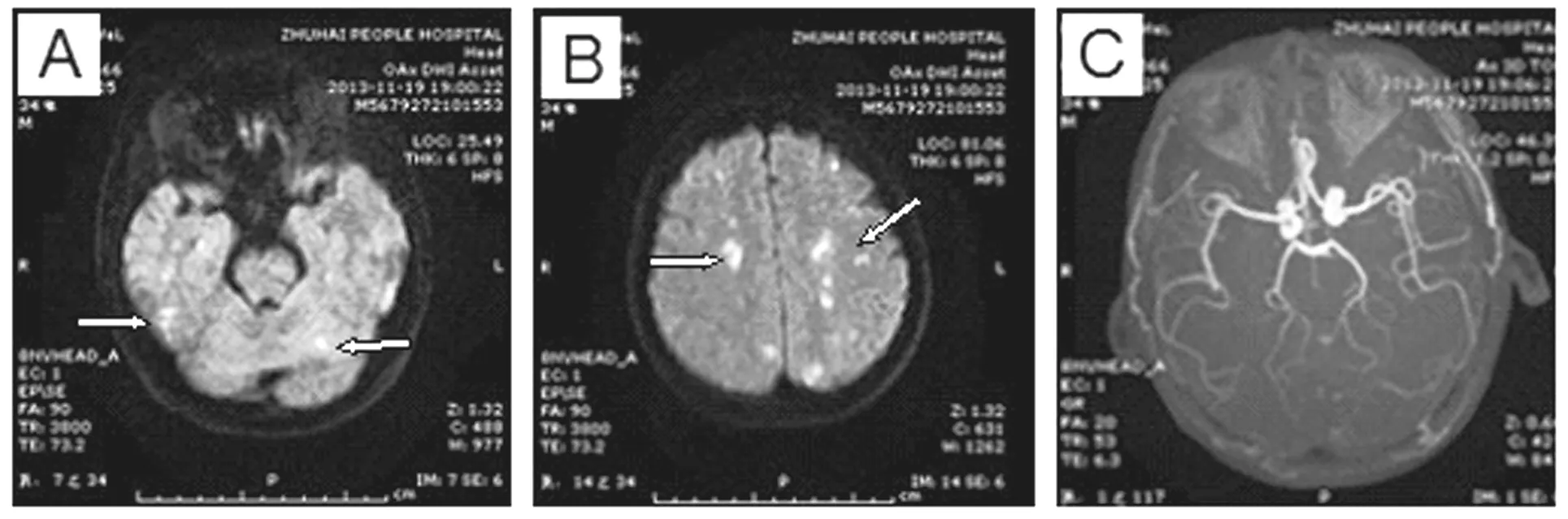

入院当日白细胞22.7×109/L ,嗜酸性粒细胞12.51×109/L。心电图:①ST-T改变,②T波改变(Ⅱ,Ⅲ,AVF,V4~6 T波倒置)。肌钙蛋白I 1.16 μg/L、肌酸激酶568 U/L、血清乳酸脱氢酶(LDH)477 U/L、肌酸激酶同工酶(CK-MB)19 U/L,AST 38 U/L。头颅CT示左侧额叶缺血性病灶。入院诊断:右侧肢体乏力查因,急性脑梗死(左基底节区)?入院后第二日出现明显胸痛,为胸前区疼痛,无压榨性感觉及大汗淋漓,可自行缓解,急行冠状动脉造影术,结果未见异常。动态监测血常规中嗜酸性粒细胞计数及百分比(见表1)。腰椎穿刺检查示压力145 mm H2O(1 mm H2O=0.0098 kPa),脑脊液常规检查示有核细胞数为2×106/L,蛋白定性试验阴性。抗核抗体、抗双链DNA抗体、抗可溶性抗原未见异常,梅毒、艾滋病、乙型及丙型病毒性肝炎相关抗体未见异常。脑脊液生化检查示微量蛋白464 mg/L,氯125 mmol/L,糖4.06 mmol/L。入院后第四日头颅磁共振平扫加血管成像示脑内散在异常信号病灶:双侧额颞顶枕叶、小脑半球白质及灰质见散在斑点、小斑片状稍长T1长T2信号病灶,T2液体衰减反转恢复(Flair)序列及弥散加权成像(DWI)序列呈高信号,胼胝体压部亦见斑片状类似信号;磁共振血管造影(MRA)未见明显异常(见图1)。脑囊虫、肺吸虫、裂头蚴、血吸虫、弓形虫、广州管圆线虫检测未见异常。疑诊为:①右侧肢体乏力查因,急性脑梗死(左基底节区)?②嗜酸性粒细胞增多查因,寄生虫?过敏反应?③胸痛查因,急性冠脉综合征?

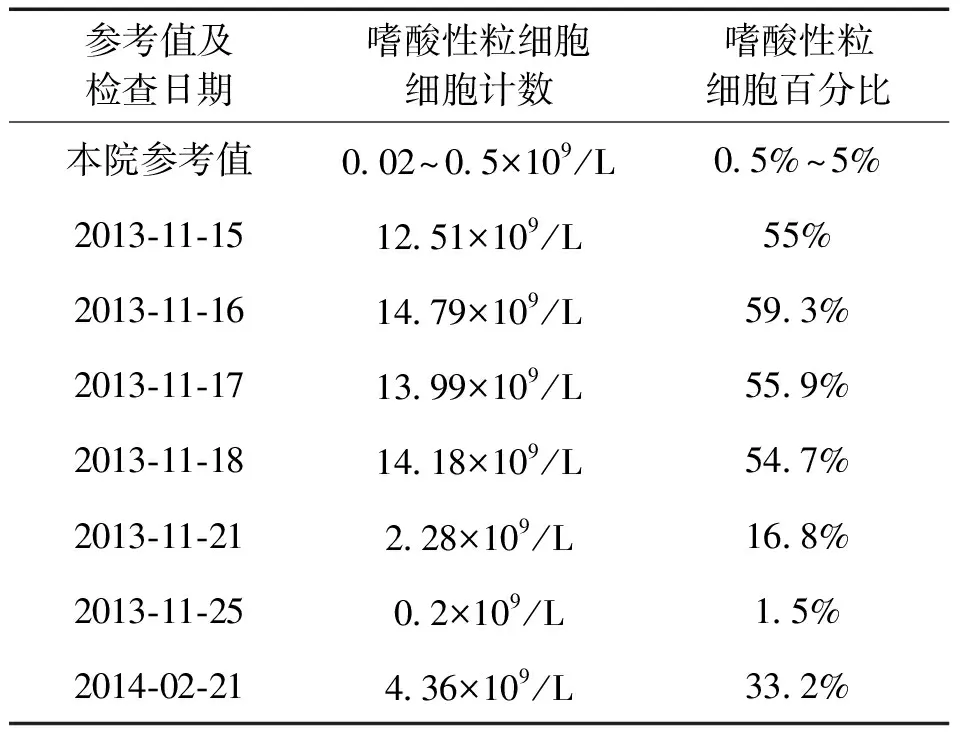

表1 本例反应性嗜酸性粒细胞增多症患者动态嗜酸性粒细胞计数及百分比

图1 本例反应性嗜酸性粒细胞增多症患者头颅MRI+MRA图

三、治疗及转归

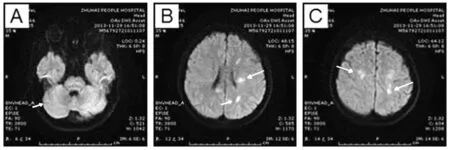

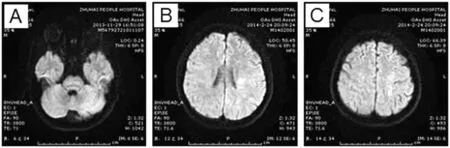

治疗上予抗血小板聚集(硫酸氢氯吡格雷片)、调脂(阿托伐他汀钙片)、营养神经(小牛血清去蛋白提取物)、镇静(奥氮平、氯丙嗪、异丙嗪)、肾上腺皮质激素(入院后第四日开始应用地塞米松注射液10 mg)及对症支持治疗。经上述治疗7 d后患者精神症状较前好转,无烦躁,言语条理清晰,右侧肢体肌力恢复至正常。在治疗过程中患者曾出现左下肢肿胀,检测D-二聚体0.84 mg/L,左下肢动静脉彩色多普勒超声检查(彩超)提示股浅、股深静脉管腔内红细胞聚集声像,诊断为左下肢静脉血栓形成,在上述治疗上加予抗凝治疗(注射低分子肝素钙注射液0.1 ml,每日2次,每次间隔12 h,疗程7 d)后患者左下肢肿胀明显好转。治疗13 d后复查肌酸激酶360 U/L、肌酸激酶同工酶30 U/L,复查头颅MRI示脑内病变部分较前缩小,原少部分病灶现显示欠清,考虑为炎性病变并发多发性腔隙性脑梗死(见图2)。采用上述治疗14 d后改口服泼尼松30 mg/d,患者好转出院。出院后1周于门诊随访,患者无诉不适,继续口服泼尼松30 mg/d。2014年2月21日复诊,患者无诉不适,无肢体乏力及头痛等,自诉曾停药2个月,复查嗜酸性粒细胞4.36×109/L(为患者自行停药所致),头颅MRI示原双侧小脑半球病灶已基本吸收,胼胝体病灶较前减少,双侧额顶叶病灶DWI序列信号较前减低(见图3)。嘱继续口服泼尼松30 mg/d,定期随访,随访至2014年4月时患者一直无新发神经定位体征,病情稳定。本例最终诊断:①反应性嗜酸性粒细胞增多症;②急性脑梗死(双侧额颞顶枕叶、小脑半球);③急性冠脉综合征;④左下肢静脉血栓形成。

图2 本例反应性嗜酸性粒细胞增多症患者治疗13 d后头颅MRI+MRA图

图3 本例反应性嗜酸性粒细胞增多症患者2014年随访的头颅MRI图

讨 论

嗜酸性粒细胞增多症是指外周血中嗜酸性粒细胞绝对值大于0.4×109/ L, 其病因多种多样, 可分4大类:①反应性嗜酸性粒细胞增多症,见于过敏性疾病、皮肤病、感染; ②继发性嗜酸性粒细胞增多症,见于结缔组织病、肿瘤、内分泌疾病等; ③克隆性嗜酸性粒细胞增多症,见于慢性嗜酸性粒细胞白血病、急、慢性髓细胞白血病等; ④特发性嗜酸性粒细胞增多症,原因不明,以嗜酸性粒细胞过量生成为特征的骨髓增生性疾病,可累及多系统[1]。国外曾有报道变应性施特劳斯综合征(CSS)引起嗜酸性粒细胞增多导致脑梗死[2]。本例患者既往有食用海鲜等过敏史,且发病前有皮肤过敏病史,检验结果排除白血病、骨髓增殖性疾病、寄生虫感染、结缔组织病、恶性肿瘤等相关因素,故考虑为变态反应所致的反应性嗜酸性粒细胞增多症。嗜酸性粒细胞增多可出现多系统受累表现,其中包括心脏( 58%) 、皮肤( 56%) 、神经系统( 54%) 、胃( 23%) 、肠( 49%) 和血液系统( 49%) 等,也可致周围血管血栓形成[3-4]。累及心肺时可出现胸痛、胸闷、呼吸困难以及胸腔积液或心包积液等,多合并其他系统受累表现。

本例患者出现持续性嗜酸性粒细胞增多,且入院后第二日出现明显胸痛,心电图提示ST-T改变,心肌酶谱升高,冠状动脉造影结果正常,考虑为嗜酸性粒细胞增多累及心血管导致的血栓形成事件,需与嗜酸性心肌炎鉴别,心内膜活组织检查(活检)示嗜酸性心肌炎可确诊[5]。本例与嗜酸性心肌炎不相符之处包括:嗜酸性心肌炎的临床表现包括充血性心力衰竭、低热、呼吸困难、心内膜和瓣膜纤维化以及心内膜血栓,本例患者无心力衰竭、心律失常、低热、呼吸困难等心肌损害表现,在未使用肾上腺皮质激素之前症状可自行缓解,故可排除嗜酸性心肌炎的诊断[5]。本例患者的颅内多发性梗死考虑也由嗜酸性粒细胞增多导致,Mangla[6]等曾报道嗜酸性粒细胞增多症导致的颅内缺血病灶在皮质和皮质下区域,呈现双边多发散在性,且超越分水岭血流分布等区域,颅内血管检查未提示狭窄病变,本例的影像学检查与之相符合。患者在病程中还出现左下肢肿胀,左下肢动静脉彩超表现符合周围血管血栓形成。综上所述,本例患者有明显的多脏器损害表现,包括心血管、神经系统、周围血管,且其对泼尼松敏感,病程呈良性过程,有海鲜过敏等继发因素,也排除了寄生虫感染,考虑诊断为反应性嗜酸性粒细胞增多症同时累及多系统,这在同类报道中属罕见。本例出现的嗜酸性粒细胞增多症导致的多系统血管病变可能由此疾病会使血液呈高凝状态所致,其相关机制可能为: 嗜酸性粒细胞通过脱颗粒, 释放神经毒素、嗜酸性阳离子蛋白( ECP) 和主要碱性蛋白( MBP) ,MBP结合糖化血栓调节素, 抑制活化蛋白C的产生, 减弱其在内皮表面的局部抗凝作用, 活化了血小板及其凝血酶[7]。ECP可以增强尿激酶诱导的纤溶酶原活化及因子Ⅻ依赖的反应。另外,嗜酸性粒细胞本身可以释放血小板活化因子( PAF)及白三烯, 促进嗜酸性粒细胞聚集,增强血管通透性, 破坏血管内皮细胞, 导致血栓形成。

有关反应性嗜酸性粒细胞增多症的治疗,首先应给予病因治疗,必要时辅以肾上腺皮质激素对症治疗,常能收到较满意疗效果。病因治疗包括脱离过敏原,使诱发因素环节得以解除是病因治疗的基础。肾上腺皮质激素可抑制嗜酸性粒细胞的产生,对原发性和继发性嗜酸性粒细胞增多症均有效。抗血小板聚集、调脂是治疗脑梗死的关键。本例患者脱离过敏原,经抗血小板聚集、调脂、抗凝、肾上腺皮质激素及对症处理后颅内病灶较前明显缩小,右侧肢体症状及精神症状得到明显改善,动态观察嗜酸性粒细胞计数逐步下降,头颅MRI检查也示治疗后颅内病灶较治疗前明显减少,考虑针对上述机制采用的的治疗手段效果佳。

[1] Montgomery ND, Dunphy CH, Mooberry M, et al. Diagnostic complexities of eosinophilia. Arch Pathol Lab Med,2013,137 : 259-269.

[2] Moradinejad MH,Rezaei A,Ziaee V, et al. Juvenile churg-strauss syndrome as an etiology of myocarditis and ischemic stroke in adolescents; a case report.Iran J Pediatr,2011,21:530-534.

[3] 肖文星,毛成萍,周群,等.嗜酸性粒细胞增多伴胸痛患者误诊心绞痛1例. 中国临床研究,2012,25: 321.

[4] 符洋,郭学利,王子凡,等.特发性嗜酸性粒细胞增多症致周围血管血栓4 例治疗体会. 郑州大学学报( 医学版),2011,46: 319-320.

[5] Amini R, Nielsen C. Eosinophilic myocarditis mimicking acute coronary syndrome secondary to idiopathic hypereosinophilic syndrome: a case report.J Med Case Rep,2010,4:40.

[6] Mangla R, Kolar B, Almast J, et al. Border zone infarcts: pathophysiologic and imaging characteristics. Radiographics. 2011,31:1201-1214.

[7] 田锦林,王伟,李云松,等. 特发性嗜酸性粒细胞增多症合并左上肢动脉栓塞1例. 罕少疾病杂志,2011,18 : 60-62.