正阳门前的炮火

2014-08-13孙浩

孙浩

1900年岁次庚子发生的义和团事件,不仅是中国历史上的大事,当时也是全球瞩目的焦点,因参战国众多有人称之为“最小的世界大战”;有关其来龙去脉及后来结果史书记载很多,于此不赘述。事件平定后,参与此役者除中国外几乎全部制作章表以玆纪念,这枚英国发行的大铜章即其中之一。

铜章直径57厘米,正面是燃烧中的京师正阳门(大前门),前方有一尊大炮,乃使馆区在受困期间惟一的大炮。外缘上方文字是“JUNII XX—AUGUSTI XIV”,乃是指使馆区在该年6月20日被包围,受困至8月14日北京城破解围;下方是“A. D. MDCCCC”,系以罗马数字表示西元1900年。背面是三名女性携手、脚踩象征中国之龙;中间着和服的代表日本,两侧之左边女性头戴皇冠者代表欧洲、右侧头戴自由帽的代表美国,即东西方国家皆有。章面上之铭文是希伯来文(Hebrew)。其外缘上刻“MENE,MENE,TEKEL,UPHARSIN”,典故来自圣经《旧约全书·但以理书》(第五章25至28节),大意是气数已尽,评量后有所亏欠,王国将分裂;下方是“ICHABOD”,是取自圣经《旧约全书·撒母耳记·上》(第四章21节),大意是荣耀已远离。

此章由英国人亚瑟布兰德(Arthur Brent)委托制作。他是汇丰银行雇员,当时与妻及长子困居英国使馆,北京围城期间有一奇思妙想:若能征求到足够的订户支付经费,脱困后将制作纪念章以志此事,图样的基本设计是反映自部分受困者的想法。因此每一枚章的边道都刻上持有者的姓名,锦盒则以烫金方式加上名氏。正面左下有英国奖章雕刻师 J. Taylor Foot签名,发行时间是1903年7月。此章制作数量不详,因对象都是亲身经历者,故非常有限。据布兰德记忆,约有400名各国官兵及半数为妇孺的500位平民。

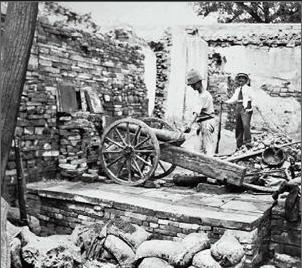

燃烧中北京城前门下方之大炮,名曰“贝丝”(Betsy),其由来极具传奇性。使馆区本非重兵集结之地,故驻防守卫并无大炮等火力强大的装备,情况恶化前加派之部队也未携带足够武器,因此在受困之际除两三挺机枪外仅有意大利造一磅小炮一门,据普特南威尔之《庚子使馆被围记》(1906年,中译本1917年):“实在无甚用处,其弹之小,置于口袋中可以不见,不过一玩意而已”、“又有一俄国炮,威力甚大,其弹带来一千,然其炮身则仍在天津车站忘记带来,此等事只有俄国人始能作出。”

然而在7月7日时,一名美国水兵从被毁的铁店废墟中找到一只老式炮口装填的古董炮管,经过两天整修,配上俄国炮原有的炮架及俄国炮用的火药,以铁钉等填充击发,效果尚称良好。据估计,此炮是除机枪外造成死伤次多的武器;使馆区中守军的机枪所造成之伤亡,超过其他武器之总和。起初该大炮被命名为“国际炮”(The International Gun),后来众人称之为“贝丝”,在有关使馆区围困期间的报道中,经常见到此大炮之叙述及图片。

“义和团攻使馆,久攻不下”,这段看似极其窝囊的事,是有玄机的。据唐德刚《晚清七十年》(1998年):慈禧太后虽然动气向各国宣战但并不想真的和洋人撕破脸,更不愿承担后果;因此表面明令荣禄攻打使馆区,却未让手下任意胡闹以替自己留下退路。荣禄也心知肚明不想做替死鬼,先托病不成乃令董福祥装备不良的甘军进攻,猛攻数天不下后果然太后前后矛盾,懿旨停攻还送蔬果慰问各国公使,荣禄更暗通款曲接济守军弹药。而荣禄嫡系部队“武卫中军”所配备之新式德制克虏伯大炮架在城头后,中军分统张怀之深知兹事体大,亲至王府向荣禄请示要求书面命令。荣大人不敢下令又不敢不发令,僵持甚久后支吾其词曰:“横竖炮声一响,里边(指宫内)是听得见的”。张分统闻言大悟,返回后重测方位,众炮齐发一昼夜,弹弹呼啸而过均落使馆区后空地;使馆饱受虚惊,宫中府中均至为欣慰。endprint