山东省极端强降水天气概念模型研究

2014-08-13侯淑梅盛春岩万文龙韩永清

侯淑梅,盛春岩,万文龙,韩永清

(1.山东省气象台,山东济南250031;2.山东省气象科学研究所,山东 济南250031;3.山东省东营市气象局,山东 东营257091)

0 引言

极端降水事件研究(Houghton et al.,2001)表明,在全球变暖背景下,总降水量增大区域的强降水和强降水事件都极有可能以更大比例增加。即使平均总降水减少,强降水量及其降水频数也在增加(Buffoni et al.,1999;Manton et al.,2001)。翟盘茂和潘晓华(2003)对中国极端降水的研究表明,中国总降水量变化趋势不明显,但降水强度在增强。王苗等(2012)认为,对极端降水的主要关注点是极端降水表征值的确定、极端降水分布和演变趋势、可能影响极端降水因子分析以及运用模式对极端降水进行模拟并进行评估4个方面。许多学者对极端强降水的气候特征(张文等,2007;罗伯良等,2008)和成因(张永领和丁裕国,2004;杨金虎等,2008)进行了深入研究,对极端强降水事件的发生发展规律有了一定认识。但是,要提前预报极端强降水,还需对强降水发生前的天气形势有更深入的认识,这样对短期预报才有更直接的指导意义。大尺度天气系统为中小尺度天气过程提供了背景场,不同的天气背景产生极端强降水的机制和要素配置是不同的。许多研究(姜学恭等,2010;李江萍等,2012;刘国忠等,2013)表明,对极端强降水天气进行天气分型后,更有利于对其发生发展的机理进行更深入细致的研究。目前对淮河流域强降水的研究已经取得了一些成果(陈晓红等,2006;张静等,2007;王黎娟等,2008),但就山东境内极端强降水过程的研究还较少。

对发生在山东境内的暴雨过程,曹钢锋等(1988)根据造成山东暴雨的天气尺度系统将暴雨分为气旋、台风、低槽冷锋和切变线4类,其研究成果主要是针对20世纪80年代以前的天气过程进行的。蒋伯仁等(2005)从暴雨的气候特征、物理量特征、天气系统、预报方法等方面总结了多年来山东省天气预报工作者对暴雨的研究成果。21世纪以来,极端强降水天气过程频发,给山东省造成极大灾害。2007年7月18日济南遭受短历时大暴雨袭击,死亡37人,伤171人,洪水肆虐,造成城市交通瘫痪、工商企业进水受淹、线路停电,直接经济损失约12.31亿元。尹承美等(2010)研究发现,2006—2008年期间5—9月济南市出现局地短时强降水和小范围短时强降水的日数呈逐年增多趋势。因此,对于近十年的极端强降水天气过程进行研究很有必要。

极端强降水与一般的暴雨有所不同,降水量更大,灾害更严重。本文根据山东省暴雨影响系统,建立山东省24 h极端强降水的5种天气概念模型,试图为极端强降水预报提供有价值的信息。

1 资料和方法

1.1 资料

1971—2009年山东省122个国家气象观测站的逐日降水资料;2000—2009年欧亚地区高空图和东亚地区地面图资料;2000—2009年NCEP/NCAR再分析资料(1°×1°,逐6 h)(Kalnay et al.,1996)。

1.2 方法

王苗等(2012)指出,目前运用最广泛的极端强降水事件阈值定义方法是百分位法。翟盘茂是我国最早利用百分位法确定极端强降水阈值并将文章发表到国外的一位学者,本文采用翟盘茂和潘晓华(2003)提出的百分位法来确定极端强降水过程。

将山东省全省每个观测站1971—1999年每年逐日降水序列的第95个百分位上的值重新排序,再挑选第95个百分位上的值作为该站极端降水事件的阈值。用此阈值对2000—2009年降水资料逐日判断各站降水量,当某站某日降水量超过该阈值时,称为一个极端强降水事件,结果全省共选出39个极端强降水过程。其中,35个过程发生在7、8月;最早发生于2009年5月10日,高青站24 h降水量为263.3 mm;最晚发生于2003年10月11日,宁津站24 h降水量为175.1 mm。39个极端强降水过程中,24 h最大降水量为288.1 mm,出现在2009年8月18日费县,属气旋型极端强降水。

利用NCEP/NCAR再分析资料(1°×1°,逐 6 h),计算39个极端强降水过程强降水发生时各等压面θse及垂直速度。

2 极端强降水天气概念模型

一般有暴雨发生时,山东省上空500 hPa均有高空槽或者处于副热带高压(以下简称副高)外围,因此按照500 hPa形势不易划分天气类型。就高空天气系统而言,本文以700 hPa为主、其他层次为辅。参考曹钢锋等(1988)对暴雨的分类标准,将山东省极端强降水天气过程分为5个主要类型:高空槽、副高外围、切变线、气旋和热带气旋。气旋和热带气旋类主要是根据地面形势划分:若热带气旋外围闭合环流进入山东省,则划分为热带气旋类;在112 ~120°E、32~38°N 范围内,地面有闭合低压中心(或者没有闭合等压线,但有气旋性环流)生成,生命史超过24 h,并造成山东强降水,则划分为气旋类。其他3种类型主要参考700 hPa环流形势,若700 hPa在110~120°E、30~40°N 之间有高空槽,则划分为高空槽类;若在此范围内是切变线则划分为切变线类;若在此范围没有明显的槽或者切变线,500 hPa上山东省处于副高控制或者在副高外围,则划为副高外围类。

根据上述分型标准对39个极端强降水过程进行分类,高空槽类有6个,副高外围类有3个,切变线类有16个,气旋类有6个,热带气旋类有8个。下面分别对各类极端强降水制作天气概念模型,并归纳每个类型极端强降水的天气特点。

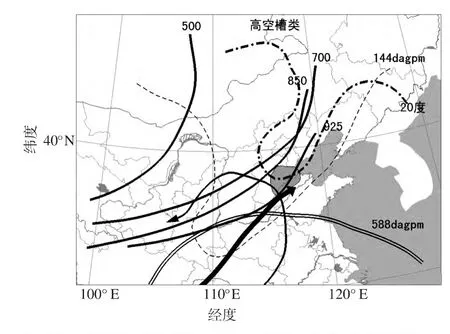

2.1 高空槽类

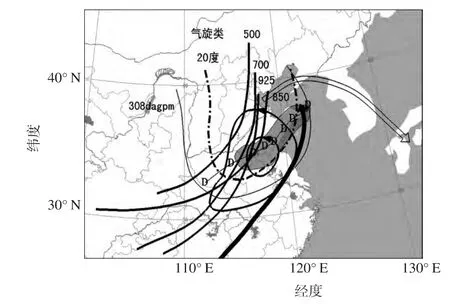

高空槽类(图1)极端强降水共有6例,一般暴雨区范围较小、不连续,为一些分散的暴雨点,不能连成一片。

图1 高空槽类极端强降水概念模型(➨低空急流; 地面气旋性环流; 高空槽或切变线; 500 hPa等高线;┈┄850 hPa等高线; 850 hPa等温线;暴雨区)

Fig.1 Conceptual model of the upper trough extreme precipitation(➨low-level jet stream; surface cyclonic circulation; upper trough or shear line; 500 hPa contour line;┈┄850 hPa contour line; 850 hPa isotherm; torrential rain region)

在一般情况下,高空槽类暴雨均处于高空500、700、850 hPa槽前,受西南气流控制,副高较强,海上副高与大陆高压连成一体,我国大陆35°N以南地区均处于588 dagpm线控制之下。850 hPa上,从华北有冷温度槽入侵山东,中纬度我国东部到黄海、朝鲜、日本一带是高压脊,阻挡西风槽东移,使槽与高压之间气压梯度增大,西南气流风速增大,甚至达到急流强度。500 hPa以下,从南海或孟加拉湾一直伸到山东有西南气流,但不是各等压面整个水汽通道的西南风均能达到急流强度,700 hPa以下各层水汽通道内只有部分层次、部分站点的风速达到急流强度。地面转北风,有弱冷锋过境。暴雨区落在700 hPa与850 hPa槽线之间(共有3例;当700 hPa与850 hPa槽距离很近时,暴雨区则落在850 hPa与925 hPa槽线之间,共有3例)、低空西南气流轴左侧风速辐合处、地面低压或倒槽的顶端以及700和850 hPa冷温度槽的东南方向,降水极值易出现在低空急流顶端附近的左侧。

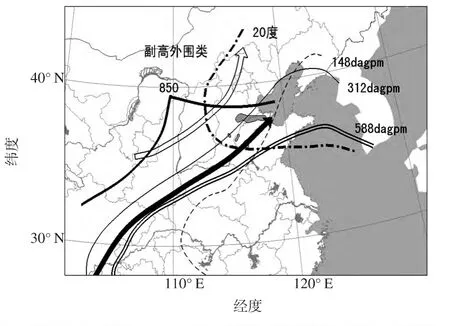

2.2 副高外围类

副高外围类(图2)极端强降水共有3例,暴雨区范围一般较小或者暴雨点分散,不易连成一片。

图2 副高外围类极端强降水概念模型(➨低空急流;⇨高空急流; 高空槽或切变线; 500 hPa等高线;——700 hPa等高线;┈┄850 hPa等高线;850 hPa等温线; 暴雨区)Fig.2 Conceptual model of subtropical high periphery extreme precipitation(➨low-level jet stream;⇨upper-level jet stream; upper trough or shear line;500 hPa contour line;——700 hPa contour line;┈┄850 hPa contour line; 850 hPa isotherm;torrential rain region)

副高外围类的副热带高压很强,500 hPa中纬度地区环流较平,没有明显的高空槽过境。500 hPa以下均有冷温度槽,山东受海上高压外围的偏南气流控制,850 hPa和925 hPa有切变线。200 hPa在陕西、甘肃到内蒙中东部一带有高空急流;700、850 hPa在海上高压外围有西南气流,暴雨区附近达到急流强度,但整个水汽通道只有部分站点的风速达到急流强度。副高南北摆动时,在副高外围的风向风速辐合处易发生暴雨,暴雨区位于850 hPa上148 dagpm线、700 hPa上312 dagpm线与500 hPa上588 dagpm线之间,高空急流右侧,700 hPa或850 hPa冷温度槽底的前部,低层切变线以南的偏南风内。

2.3 切变线类

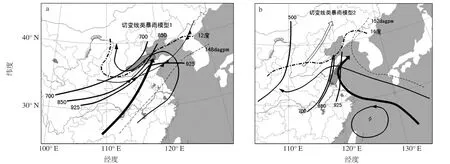

切变线类极端强降水过程最多,共有16例。切变线类天气形势最为复杂,有的是纬向切变线,有的是经向切变线,有的是人字型切变线,有的切变线伴有低涡配合,有的切变线伴有远距离台风与之相互作用,形势不同,暴雨落区也有所差别。

切变线类暴雨范围较大,以区域性暴雨为主,暴雨区主要位于700与850 hPa切变线之间,靠近850 hPa切变线的区域(共有10例),若700 hPa与850 hPa的切变线重合,则暴雨区位于850与925 hPa切变线之间(共有6例)。若850 hPa是纬向切变线,则暴雨区位于850 hPa切变线附近及其北侧;若850 hPa是人字形切变线,则暴雨区位于人字形切变夹角区、纬向切变附近或南侧、东南气流左侧与纬向切变北侧偏东气流交汇处;若850 hPa是经向切变线,则暴雨区位于850 hPa切变线附近及其东侧风向风速辐合处。若切变线东侧有海上高压,华南沿海有台风环流,高压外围经常会有低空偏南急流,有时西南、东南急流同时存在,即使强度达不到急流,但水汽通道都较为通畅,偏南气流从海上直达山东,将西太平洋和南海的水汽源源不断地输送到暴雨区。由于受副高阻挡,切变线稳定少动,延长了降水的持续时间,增大了降水量级。暴雨区大多数位于700或850 hPa低空急流前方风速辐合处的左侧,700或850 hPa副高外围。切变线两侧风速越大,风向交角越大,辐合越强,降水强度越大。

根据天气系统的区别将切变线类分为一型和二型两个小类。

第一型(图3a)共有5例。切变线来自西风带系统,海上高压位置偏南,控制我国东部沿海地区到朝鲜半岛一带,外围轮廓线呈东北—西南向,其外围有低空西南气流输送到山东,没有高空急流配合。此型有冷空气南下,地面伴有冷锋。暴雨区位于700 hPa与850 hPa切变线之间(共有4例;当700 hPa与850 hPa切变线距离很近时,暴雨区位于在850 hPa与925 hPa切变线之间,共有1例)、地面冷锋后部东北风风速辐合处、850 hPa冷温度槽前部、低空急流左侧风向风速的辐合处。

第二型(图3b)共有11例。此类极端强降水过程较多,有时会连续发生。切变线来自低纬热带气旋、东风波、南支切变等,海上高压位置偏北,控制黄海及我国东北地区,台湾到南海附近有热带气旋等低值系统,我国东部沿海处于高压南部,有东南气流。此型没有冷空气入侵,地面气压场较弱,没有明显的冷锋。切变线东侧的东南风风速较大,暴雨区位于700 hPa与850 hPa切变线之间(共有6例;当700 hPa与850 hPa切变线距离很近时,暴雨区位于在850 hPa与925 hPa切变线之间,共有5例)、东南气流轴左侧风向风速辐合处以及地面倒槽的顶端。

2.4 气旋类

图3 切变线类极端强降水概念模型(➨低空急流;⇨高空急流; 地面气旋性环流; 高空槽或切变线; 冷锋;┈┄850 hPa等高线;850 hPa等温线; 热带气旋; 暴雨区) a.切变线类一型;b.切变线类二型Fig.3 Conceptual model of shear line extreme precipitation(➨low-level jet stream;⇨upper-level jet stream; surface cyclonic circulation; upper trough or shear line; cold front;┈┄850 hPa contour line; 850 hPa isotherm; tropical cyclone; torrential rain) a.type 1;b.type 2

气旋类(图4)极端强降水共有6例,暴雨区范围较大,多为区域性暴雨。与地面气旋相配合的700、850 hPa天气图上有低涡,低涡中心位置略落后于气旋中心。

图4 气旋类极端强降水概念模型(➨低空急流;⇨高空急流; 地面气旋性环流;→气旋中心移动路径;高空槽或切变线;——700 hPa等高线; 850 hPa等温线;D气旋中心; 暴雨区)Fig.4 Conceptual model of cyclone extreme precipitation(➨low-level jet stream;⇨upper-level jet stream;surface cyclonic circulation;→cyclone center moving path; upper trough or shear line;——700 hPa contour line; 850 hPa isotherm;D cyclone center; torrential rain region)

影响山东省的气旋主要为江淮气旋和黄河气旋,以江淮气旋居多。江淮气旋生成前,地面倒槽呈东北—西南向,由我国西南地区向东北伸向山东,在长江以北生成气旋后一般向东北方向移动并影响山东。高空环流经向度较大,200 hPa有高空急流。500 hPa高空槽较强,副热带高压位置较偏南,在35°N以南地区。700、850 hPa有低涡生成,在低涡东侧,我国东北地区到朝鲜、日本一带是较强的高压脊。从南海向黄海沿低涡前部有较强的低空急流,从700到925 hPa均有西南低空急流存在,且风速较大,风速一般为12~16 m/s,有时大于20 m/s。高空500 hPa以下各层均有明显冷温度槽伸入山东省境内,有利于中低层形成低涡并在地面形成气旋。暴雨区位于地面气旋移动方向的右前方、低空急流左前方、低涡右前方西南风与东南风之间的暖切变处、偏南风风速辐合处、高空急流入口区的右侧。当倒槽开始形成闭合中心时,降水强度增大,最大值在其前方。

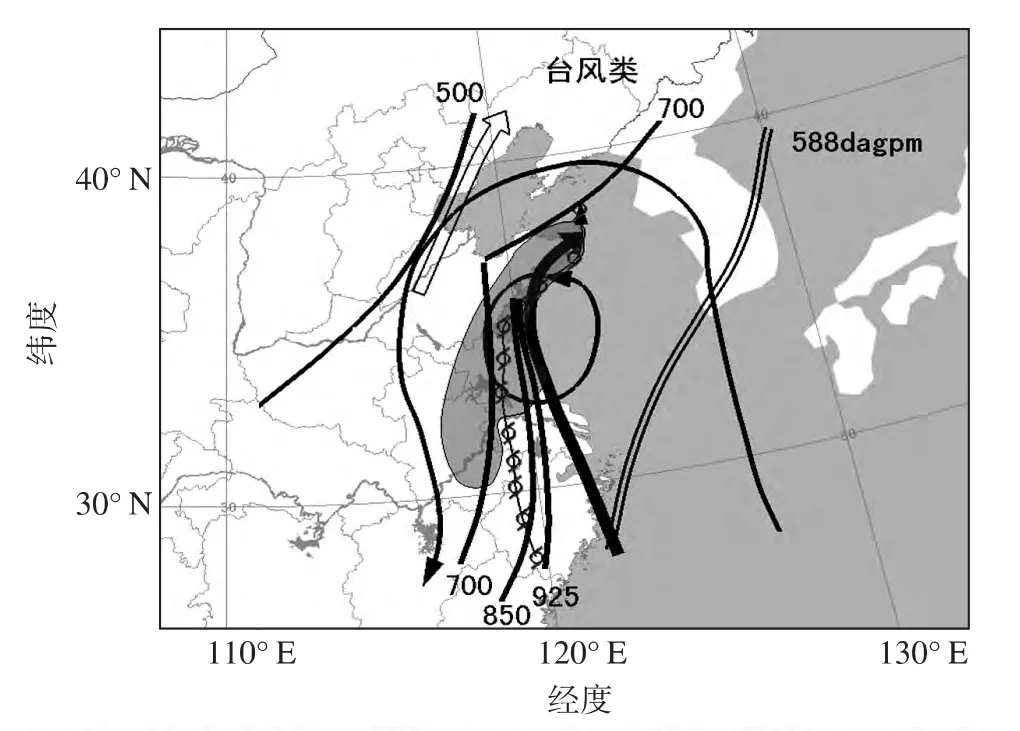

2.5 热带气旋类

热带气旋是造成山东省夏季暴雨的重要天气系统,热带气旋类(图5)极端强降水共有8例,以登陆北上类(曹钢锋等,1988)为主。热带气旋在浙江、福建一带登陆后,在副热带高压外围偏南气流引导下,沿119~121°E北上,进入山东。越过副高脊线后转向东北方向移动,多数影响鲁东南和半岛地区。副高一般成块状,强度较强,主体位于朝鲜、日本以东的太平洋洋面上,脊线位置偏北,在37~39°N。副高西侧与台风之间位势梯度较大,南到东南风风速较大,850 hPa达急流强度,一般为14~24 m/s。暴雨区位于热带气旋中心移动方向的前沿,右侧暴雨区范围比左侧大。

图5 台风类极端强降水概念模型(➨低空急流;⇨高空急流; 地面气旋性环流;→热带气旋中心移动路径; 高空槽或切变线;500 hPa等高线; 热带气旋中心; 暴雨区)Fig.5 Conceptual model of typhoon extreme precipitation(➨low-level jet stream;⇨upper-level jet stream;surface cyclonic circulation;→tropical cyclone center moving path; upper trough or shear line;500 hPa contour line; tropical cyclone center;torrential rain region)

热带气旋进入中纬度后,大多数与西风槽或切变线合并,有冷空气进入,降水强度和范围较大。若只有台风外围环流影响山东,台风中心没有进入山东,则暴雨区落在台风环流北部的东南风与东北风之间的区域,或者沿海东南急流的顶端,即东南风风速辐合区内。

3 各类型极端强降水过程空间结构

θse是一个既包含有温度又含有湿度信息的物理量,在干、湿绝热过程中均具有保守性。根据这个特性,可以通过分析θse的分布特征,探究大气的水平与垂直结构。

计算全部39个极端强降水过程在强降水发生前、发生时、发生后高空各层等压面上的θse,分析每个类型θse的水平和垂直分布的共同特征,对比不同类型间分布特征的差异。每个类型选取一个典型个例,对过程降水量最大的站点做θse垂直剖面,通过对该站空间结构的分析,研究不同类型极端强降水的空间结构差异。

3.1 高空槽类

其共同特点是:高空槽类强降水过程均有冷空气入侵,暴雨区上空850 hPa受到θse的高能舌控制,500 hPa由θse低值区或锋区控制,表明北方有干冷空气入侵,500 hPa与850 hPa的θse之差为负值,强降水落区为500 hPa锋区前沿与850 hPa高能舌的重叠区域、θse暖脊脊线附近。

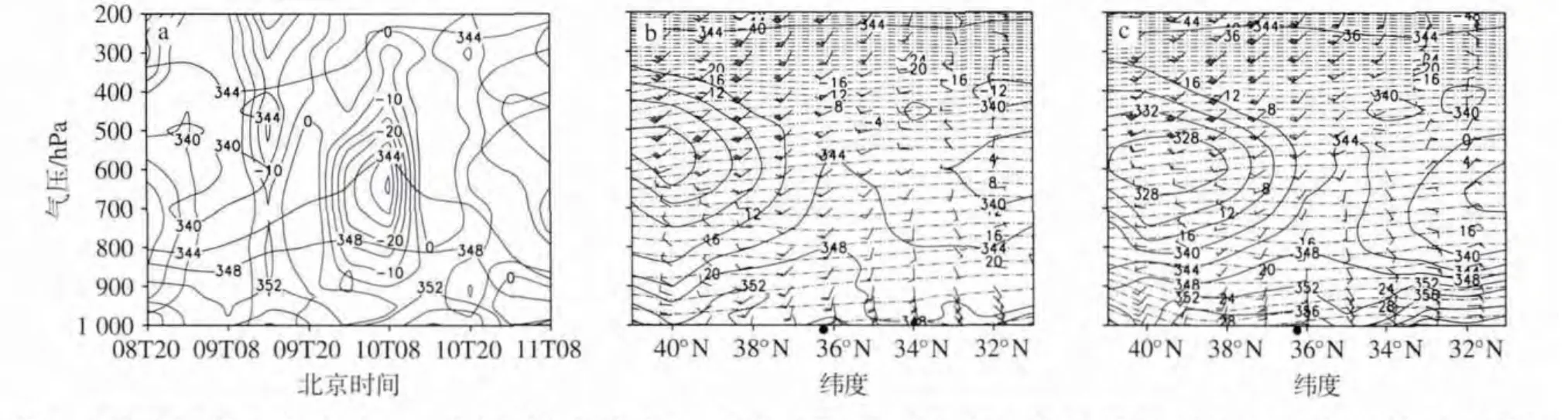

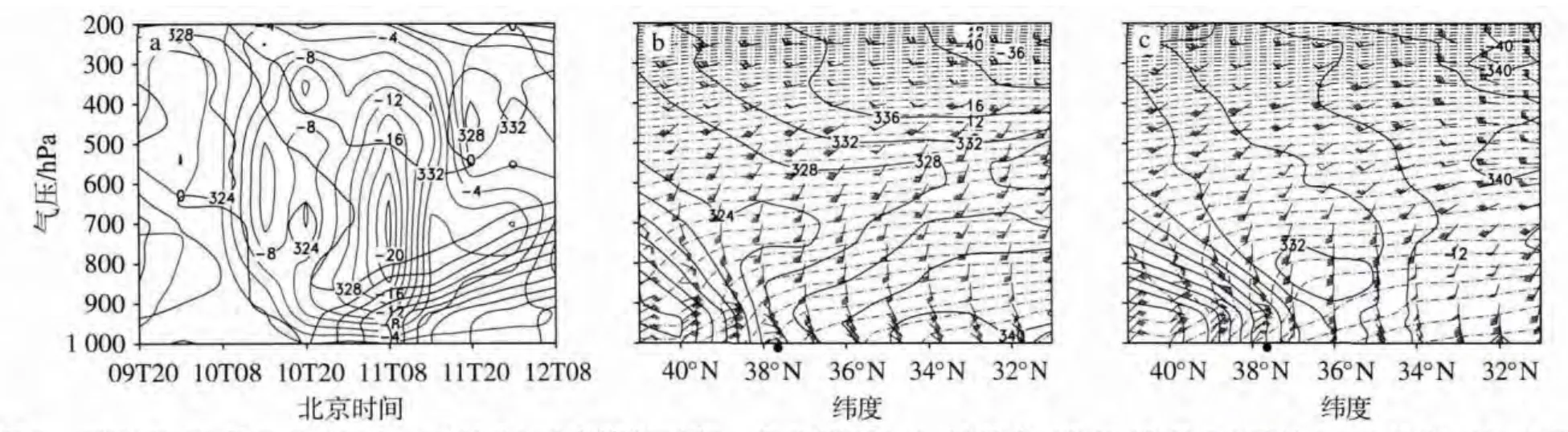

2000年8月9—10日莱芜站降水量为283 mm,其降水时段主要为9日下午和10日上午,6 h降水量分别为97 mm和179 mm。由图6a可见,9日14时和10日08时该站上空上升运动较强。9日14时整个对流层均为上升运动区,最大上升速度中心有三个,第一个中心值为 -5×10-4hPa·s-1,位于800 hPa左右,第二个中心值为 -15×10-4hPa·s-1,位于 500 hPa,第三个中心值为 - 20 ×10-4hPa·s-1,位于 200 hPa,呈现出上升运动越往上越强的特点。第一个上升运动中心为θse暖脊的顶端,第二个上升运动中心处为一个344 K的高值中心。10日08时整个对流层也是上升运动区,但其特点为纺锤形,呈现中间大两头小的特点。整层只有一个上升运动中心,中心值为-35×10-4hPa·s-1,位于650 hPa左右。上升运动中心位于θse暖脊的顶部。从θse场的时间演变来看,9日08时到10日08时,莱芜站上空700~400 hPa是θse的相对低值区,700 hPa以下θse随高度减小,说明该站上空一直是对流性不稳定层结,850~700 hPa之间θse随时间增大,500 hPa变化不明显,说明850 hPa与500 hPa之间θse的差值随时间增大,气层的对流不稳定性是随时间增强的。另一方面,9日14时该站上空的上升运动区较窄,说明该站上空上升运动时间较短,而10日08时上升运动区范围较宽,从10日02时到10日14时均是上升运动,在10日08时上升运动达到最强。以上这些特征与10日上午的降水强度大于9日下午的降水强度相吻合。强降水发生在强上升运动之后6 h。θse水平分布(图略)表明,暴雨区位于850 hPa θse暖舌内的上升运动区、500 hPa θse锋区前沿。

沿117.65°E做莱芜上空10日08时经向垂直剖面(图6b),发现该站上空等温线没有明显的锋区,该站上空处于θse暖脊控制之下,脊线垂直于地面并向上伸展到600 hPa。脊北侧的600~500 hPa为干冷空气堆(θse低值区,区内等温线比区外较密集),冷堆中心以下是西北风,将干冷空气向东南方向输送。干冷空气从9日14时到10日08时由北向南伸展并加强,推动 θse脊线由38°N移到36°N度,莱芜站位于36.25°N,10日08时该站正处于θse脊线控制之下。14时(图6c),干冷空气堆继续向东南移动并加强,θse脊线也随之南移,800~500 hPa的θse脊线由垂直转为随高度向南倾斜。900 hPa以下36~38°N等温线向地面倾斜,说明该处虽然没有转为北风,但已有冷空气侵入。中层干冷空气侵入与暖湿空气相遇的位置正是垂直运动最强的层次。

图6 2000年8月8日20时—11日08时莱芜站时间—高度剖面(a)、2000年8月10日08时(b)、14时(c)沿117.65°E的纬度—高度剖面(——θse(单位:K);……垂直速度(单位:10-4hPa·s-1); 气温(单位:℃);●莱芜站)Fig.6 (a)Time-height profile at Laiwu station from 20:00 BST 8 to 08:00 BST 11 August 2000,and latitude-height profiles along 117.65°E at(b)08:00 BST and(c)14:00 BST 10 August 2000(——θse(units:K);……vertical velocity(units:10 -4hPa·s-1); temperature(units:℃);●Laiwu station)

可见,中层干冷空气与暖湿空气交绥是激发垂直运动的主要机制,强降水发生在强上升运动之后6 h,暴雨区位于850 hPa θse暖舌内的上升运动区、500 hPa θse锋区前沿,经向垂直剖面 θse脊线所在处的降水强度最大。整个对流层只在中层有一个上升运动中心比有多个上升运动中心产生的降水强度更大,上升运动越强,降水强度越大。θse脊线由垂直变为倾斜,850 hPa处于暖舌后部,强降水结束。

3.2 副高外围类

其共同特点是:副高外围类强降水过程中,暴雨区上空500 hPa与850 hPa均处于θse的高能区控制之下,500 hPa与850 hPa的θse之差为0值附近,强降水落区为500 hPa高能中心附近。

2003年8月22—23日荣城站降水量为229.8 mm,降水主要集中在22日夜间(降水量为65.6 mm)和23日下午到夜间(降水量为164.2 mm)两个时段。由图7a可见,23日02时—24日08时荣城站上空对流层整层为上升运动,同一时刻对流层内只有一个上升运动中心。23日02时上升运动中心位于700~600 hPa,中心值为 -45×10-4hPa·s-1,刚好位于θse的脊线顶端;08时,上升运动中心移到500 hPa,中心值未变,但低层上升运动减弱,850 hPa只有 -5 ×10-4hPa·s-1,近地面出现了弱的下沉运动,至使23日上午降水强度减弱,6 h降水量只有9 mm。14时,整层均维持上升运动,随着时间的推移,上升运动逐渐加强,20时达最强,上升运动中心位于500 hPa,中心值为 -75×10-4hPa·s-1,θse从高层向下伸展一高值区,其顶端伸到上升运动中心上方。之后对流层维持较强上升运动,24日02 时,上升运动中心高达 -80 ×10-4hPa·s-1,但所在高度比23日20时有所降低,位于700 hPa。从θse场的时间演变来看,23日02时和14时900 hPa以下均有一个352 K的高值中心,02时暖脊线垂直于地面,14时暖脊不明显,但900~700 hPa的θse是随时间增加的,说明中低层暖湿空气增加,导致下午6 h降水量高达126 mm。20时,虽然对流层上升运动仍然很强,上升运动中心高度降低,且θse也呈下降趋势,导致降水强度减弱,23日夜间降水量只有38 mm。由θse的水平分布(图略)可见,暴雨区主要分布在850 hPa暖舌内的上升运动区、西南风与东北风切变线上,当北方锋区南压时,降水强度减弱。

图7 2003年8月22日08时—24日20时荣成站时间—高度剖面(a)、2003年8月23日14时(b)、24日02时(c)沿122.38°E的纬度—高度剖面(——θse(单位:K);……垂直速度(单位:10-4hPa·s-1); 气温(单位:℃);●荣成站)Fig.7 (a)Time-height profile at Rongcheng station from 08:00 BST 22 to 20:00 BST 24 August 2003,and latitude-height profiles along 122.38°E at(b)14:00 BST 23 and(c)02:00 BST 24 August 2003(——θse(units:K);……vertical velocity(units:10 -4hPa·s-1);temperature(units:℃);●Rongcheng station)

沿112.38°E做荣成站上空8月23日14时经向垂直剖面(图7b),发现该站上空处于θse暖脊控制之下,900 hPa以下数值为352 K,脊的顶端伸展到750 hPa,低于高空槽类。暖脊的宽度在近地面层约为4个纬距,宽度随高增减小。暖脊的南北两侧各有一个低值区向高值区夹击,低值中心位于700~500 hPa,与高空槽类不同的是,两个低值区均已到达地面。θse锋区位于38~39°N,等温线在锋区内向地面略有倾斜,说明冷空气已由高空传递到地面。700 hPa以下,荣成站及其以南地区是西南风,以北地区是东北风,该站处于θse锋前1个纬距内、地面辐合线上。20时(图略),θse锋区压到荣成站上空,锋区梯度增大,暖脊宽度变窄,伸展高度降低到700 hPa,荣成站仍然处于东北风与西南风之间的辐合线上,北侧的偏北风风力增大,辐合增强,来自北方的干冷空气与来自南方的暖湿空气在该站交绥,激发强烈的辐合上升运动(图7a)。随着北方冷空气继续向南移动,24日02时(图7c)荣成站转为θse锋区控制,锋区梯度继续增大,垂直于地面,宽度达2个纬距,θse暖脊伸展至750 hPa,宽度为2个半纬距,说明在北方干冷空气的入侵过程中,暖湿空气逐渐被冷空气所取代。荣成站上空全部转为西—西北风,等温线在该站900 hPa以下明显向地面弯曲,该站完全为冷空气控制,上升运动中心高度下降,由20时500 hPa下降为700 hPa(图7a),降水强度随之减弱。

可见,副高类极端强降水的冷空气从中高层入侵并逐渐伸展到地面,冷暖空气交绥区前的辐合线处为强降水落区,强降水位于θse锋前1个纬距内,发生于强上升运动前6 h。θse锋区逼近时,降水强度减弱,上升运动中心高度降低,地面转北风后,强降水结束。

3.3 切变线类

切变线类第一型的共同特点是:此类强降水过程中,暴雨区上空500 hPa为θse的高能舌控制,850 hPa由θse高值区后部或锋区控制,表示低层有干冷空气入侵,强降水落区为500 hPa高能轴线或高能中心与850 hPa锋区前沿重叠区。

2003年10月10—11日宁津站降水量为251.7 mm,降水时段为10日上午—11日白天,降水强度最大的时段集中在10日夜间到11日上午,期间降水量高达163 mm。由图8a可见,从10日08时开始,宁津站上空开始出现上升运动,一直持续到12日02时,期间有两个上升运动中心,第一个是10日14时,中心最大上升速度为 -10 ×10-3hPa·s-1,位于700~500 hPa,10日上午该站6 h降水量为60 mm,20时,中心最大上升速度为 -12×10-3hPa·s-1,位于350 hPa,在700 ~500 hPa 之间上升速度为 -6×10-3~ -8 ×10-3hPa·s-1,10 日下午该站降水强度明显减弱,6 h降水量只有9 mm。之后上升运动明显加强,11日08时达到最强,对流层整层均为上升运动,上升速度中心为 -20×10-3hPa·s-1,位于750 ~650 hPa。10 日夜间降水强度增大,10日20时到11日08时12 h降水量高达110 mm。之后上升运动渐趋减弱,但数值仍较大,该站11日上午仍然有53 mm的降水,14时之后上升运动迅速减弱,只在500 hPa以下有弱的上升运动,强降水结束。强降水发生在强上升运动前后12 h内。分析θse水平分布(图略)发现,强降水发生在850 hPa切变线右侧的偏南风低空急流左侧、θse暖舌脊线的左侧、θse锋区前沿的上升运动区内、500 hPa暖舌顶端。

图8 2003年10月9日20时—12日08时宁津站时间—高度剖面(a)、2003年10月10日20时(b)、11日08时(c)沿116.8°E的纬度—高度剖面(——θse(单位:K);……垂直速度(单位:10-3hPa·s-1); 气温(单位:℃);●宁津站)Fig.8 (a)Time-height profile at Ningjin station from 20:00 BST 9 to 08:00 BST 12 October 2003,and latitude-height profiles along 116.8°E at(b)20:00 BST 10 and(c)08:00 BST 11 October 2003(——θse(units:K);……vertical velocity(units:10 -3hPa·s-1); temperature(units:℃);●Ningjin station)

沿116.8°E做宁津站上空经向垂直剖面,发现θse的分布特征与上两个类型明显不同,10日08时(图略),θse锋区较弱,只有 6 K/(1°lat),位于 37 ~39°N,θse暖脊从南向北伸展,暖脊轴线为南北向,呈楔形向θse锋区伸展,脊的顶端位于37°N上空900 hPa。宁津站处于θse锋区前沿、地面东北风与偏东风之间的辐合线上。等温线由南向北逐渐向地面倾斜,说明在θse锋区内有弱冷空气向地面扩散。之后,锋区梯度增大,10日20时(图8b)锋区位于38~40°N,梯度明显比08 时增大,达12 K/(1°lat),锋区随高度向北倾斜,锋区内等温线有明显折角,锋区北侧的东北风和南侧的东南风风速均较08时增大,辐合增强,暖脊的强度也有所增强,其伸展高度达到700 hPa,暖脊有两条轴线,一条轴线垂直于地面向上发展,另一条继续向北发展,顶端伸到锋区前沿850 hPa左右。宁津站仍处于θse锋区前沿、地面东北风与东南风之间的辐合线上。11日02时(图略),锋区继续加强,梯度达20 K/(1°lat),锋区坡度增大,900 hPa以下垂直地面,900~700 hPa向北倾斜。锋面南北两侧风速继续增大,宁津站以南偏南风较强,700 hPa以下风速均大于12 m/s,34 ~36°N上空900 hPa风速为14~16 m/s。宁津站位于37.65°N,处于锋区前部。θse暖脊向北伸展高度达800 hPa。东南急流携带南方暖湿空气在37°N与冷空气相遇,产生辐合,激发强烈的垂直运动,暖湿空气沿锋面抬升,上升速度开始增强,08时达最强(图8a),导致宁津站夜间降水强度增大,产生强降水。08时(图8c)暖脊减弱,仅在35~38°N上空850~750 hPa保存一个332 K的暖湿气团,锋区进一步向南侵,锋区前沿已伸至37°N以南,θse锋区两侧近地面风速减小,辐合减弱,但宁津站仍位于东北风与偏南风之间的辐合线上,因此虽然暖湿空气的势力减弱,但低层辐合抬升仍然存在,故该站11日上午仍然持续有强降水。直到14时θse锋区抵达34°N,900 hPa以下36°N以北均转为偏北风,宁津站强降水停止。

可见,切变线一型强降水的低层冷空气入侵,与南方暖湿空气相遇,锋面抬升激发强烈上升运动是产生暴雨的主要动力因素,暴雨区位于850 hPa低空急流左侧、θse暖舌脊线的左侧、θse锋区前沿地面辐合线上、500 hPa暖舌内。强降水发生在强上升运动前后12 h内。地面被θse锋区控制,转北风后强降水结束。

切变线类第二型的共同特点是:此类强降水过程中,暴雨区上空500 hPa与850 hPa均为θse高能区控制,500 hPa与850 hPa的θse之差为负值,强降水落区为500 hPa与850 hPa高能轴线之间的区域。

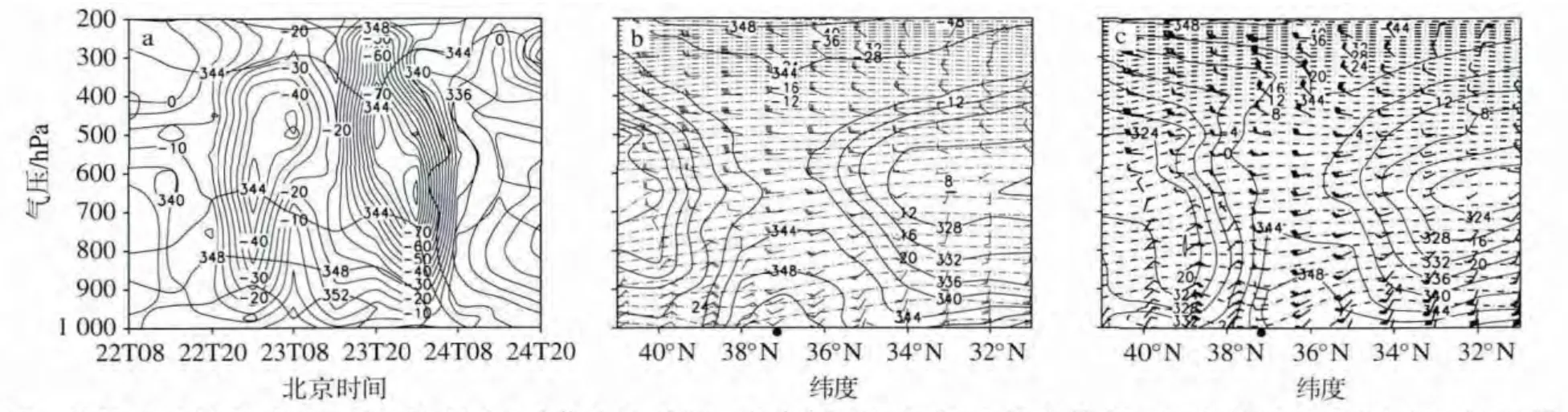

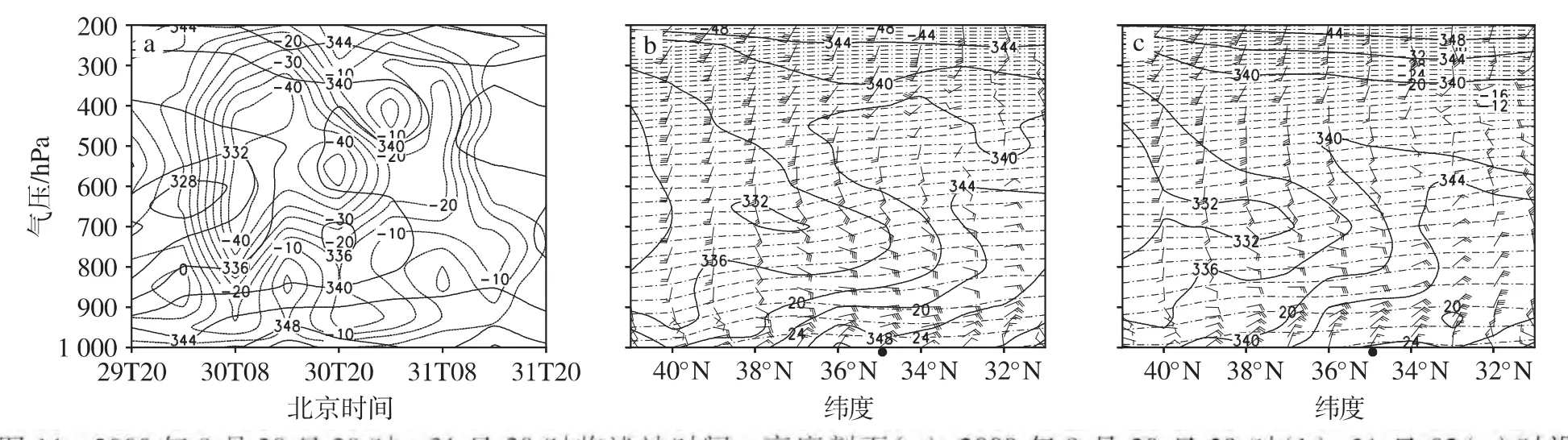

2005年8月29日单县站降水量为130.8 mm,降水主要集中在28日夜间到29日白天,降水强度最大的时段是29日上午,08—14时6 h降水量达79 mm。由图9a可见,28日20时—29日20时,该站上空维持着强上升运动,29日02—08时上升运动迅速增强,08时最大上升速度达 -55×10-4hPa·s-1,之后继续增强,29日14时上升运动达到最强,中心数值为 -75 ×10-4hPa·s-1,位于 850 ~700 hPa,之后迅速减弱,20时上升运动消失,强降水结束。强上升运动区与θse暖脊重叠,强降水发生在上升运动增强阶段、强上升运动前12 h内。从28日08时开始,单县上空500 hPa以下θse随时间逐渐增大,29日14时增大到最大,最大值为344 K,位于850 hPa。28日20时单县站上空850~500 hPa的θse随高度变化不大,29日08时500 hPa的θse为338 K,850 hPa 的 θse为342 K,两层间 θse的差值增大,大气不稳定度增大。强降水发生在低层θse逐渐增大阶段。分析θse水平分布(图略)发现,强降水发生在850 hPa暖切变线附近、θse暖舌脊线的右侧上升运动区内、500 hPa暖舌左侧。

图9 2005年8月28日08时—30日08时单县站时间—高度剖面(a)、2005年8月29日08时(b)、14时(c)沿116.36°E的纬度—高度剖面(——θse(单位:K);……垂直速度(单位:10-4hPa·s-1); 气温(单位:℃);●单县站)Fig.9 (a)Time-height profile at Shanxian station from 08:00 BST 28 to 08:00 BST 30 August 2005,and latitude-height profiles along 116.36°E at(b)08:00 BST and(c)14:00 BST 29 August 2005(——θse(units:K);……vertical velocity(units:10 -4hPa·s-1);temperature(units:℃);●Shanxian station)

沿116.36°E做单县站上空经向垂直剖面,发现28日20时(图略)36°N以北在对流层中层盘踞着一个强大的干冷空气堆,冷堆前沿位于单县上空,该站上空下暖湿中干冷,为不稳定大气层结。之后南方暖湿空气增强并不断北移,29日08时(图9b)36°N 以南是 θse高值区,以北是 θse低值区,低值中心位于39°N 上空 700 ~600 hPa,θse锋区随高度向北倾斜,退缩到36°N以北。等温线虽然没有明显的锋区结构,但在34~36°N等温线向地面倾斜触地,说明该处有弱冷空气渗透到地面。900 hPa以下35~36°N之间是东南风与东北风之间的辐合线,单县(34.88°N)正处于辐合线上。28日20时—29日20时的时间演变表明,单县以南的θse暖舌随时间向北向高空扩展,850 hPa以下单县的θse值是随时间增大的。暖湿空气在推动干冷空气向北移动的过程中,产生辐合抬升,造成强降水。850 hPa(图略)02时单县位于纬向切变线以东的东南气流内,08时切变线加强东移,单县处于“人”字型切变之间的南到东南风内、θse暖舌脊线的东侧,且风速明显比02时增大,暖切变线附近的偏东风风速达12 m/s,辐合加强,降水强度增大。14时(图9c)干冷空气继续向南侵入,θse锋区抵达35°N,单县处于锋区前沿,近地面由东南风转为东北风,850 hPa切变线东移,降水中心随之东移,单县强降水结束。

可见,低层切变线辐合增强,θse增大,高温高湿空气辐合抬升是产生强降水的主要动力机制,850 hPa θse暖舌脊线右侧暖切变线附近的强上升运动区是暴雨落区。强降水发生在强上升运动前12 h内。地面转入θse锋区前沿、转东北风后,强降水结束。

3.4 气旋类

其共同特点是:气旋类强降水过程中,暴雨区上空500 hPa为θse的高能区控制,850 hPa处于锋区前沿控制之下,500 hPa与850 hPa的θse之差为负值,强降水落区为500 hPa高能轴与850 hPa高能轴或锋区前沿之间的区域。

2003年6月22日费县站降水量为160.0 mm,其降水时段主要为22日白天到夜间,下午降水强度较大,14—20时6 h降水量高达135 mm。由图10a可见,22日08时—23日02时该站上空整个对流层均是上升运动,14时上升运动最强,中心值为-20×10-3hPa·s-1,位于 700 ~600 hPa。强降水发生在最大上升速度之后6 h。θse与前几种类型的分布特征不同,呈现两低夹一高的形势,14—20时,该站上空是θse高值区,21日14时到22日08时该站上空500 hPa以下θse处于上升趋势,其中对流层中层600~700 hPa增加最明显,从324 K升到344 K,850 hPa则由336 K升到344 K,说明对流层中层暖湿气流旺盛,由原来的下暖湿中干冷转变为整层为深厚的暖湿空气。分析θse水平分布(图略)发现,强降水发生在850 hPa低涡东侧暖切变线南侧、Ω型θse暖舌前端的上升运动区内、500 hPa暖舌脊线的后部、地面气旋移动方向的右前侧。

图10 2003年6月21日14时—23日14时费县站时间—高度剖面(a)、2003年6月22日14时(b)、20时(c)沿117.95°E的纬度—高度剖面(——θse(单位:K);……垂直速度(单位:10-3hPa·s-1); 气温(单位:℃);●费县站)Fig.10 (a)Time-height profile at Feixian station from 14:00 BST 21 to 14:00 BST 23 Jun 2003,and latitude-height profiles along 117.95°E at(b)14:00 BST and 20:00 BST 22 June 2003(——θse(units:K);……vertical velocity(units:10 -3 hPa·s-1);temperature(units:℃);●Feixian station)

从费县上空的经向垂直剖面可以清楚看到,22日02时(图略),40°N以北600 hPa是一个320 K的θse低值中心,低值区向南一直伸展到34°N上空。850 hPa以下,从32°N向北有一个高能舌向北挤进低值区的底部,一直伸到38°N,344 K的高能舌顶端在33°N向上发展至700 hPa。θse锋区位于35~37°N,900 hPa以下向北倾斜,900 ~700 hPa向南倾斜,850 hPa以下锋区内等温线向地面弯曲,说明有冷空气渗透到地面。费县位于θse锋区前沿,其上空θse随高度迅速减小,900 hPa为342 K,到700 hPa减小为328 K,大气层结极不稳定。之后,南方暖湿空气势力增强北移,14时(图10b),344 K高能舌顶端向北移到35°N上空的700 hPa。北侧中层的θse低值范围向北缩到36°N以北,费县上空中层的干泠空气变性,上下层θse差值减小,但仍为对流不稳定性层结。700 hPa以下从33°N到36°N,风向由西南风变为南—东南—东风,风速从南向北逐渐减小,费县正位于风向风速辐合区。900 hPa以下,费县以南为东南风,以北为偏东风,该站正处于地面辐合线上。地面图上,该站正处于气旋移动方向的右前方东南气流里。南方暖湿空气向北移动加强,风向风速双重辐合激发强烈上升运动,产生强降水。20时(图10c),费县上空由东南风转为西南风,尽管仍处于东北风与西南风之间的辐合线上,但地面图上该站处于气旋中心,随着气旋快速东北移动,该站逐渐转到气旋后部,风向转为西北风,强降水结束。

可见,暖湿空气势力较强并向北推移,风向风速双重辐合,产生较强上升运动,θse暖舌顶端、地面气旋移动方向的右前方偏东气流内为暴雨易发区,强降水发生在最大上升速度之后6 h。测站位于气旋后部,地面转西到西北风后,强降水结束。

3.5 热带气旋类

其共同特点是:热带气旋类强降水过程中,暴雨区上空500 hPa为 θse高能区控制,强降水落区为500 hPa Ω型高能舌圆弧形头部。

2000年8月30—31日临沭站降水量为161.6 mm,降水主要集中在30日上午和夜间。由图11a可见,30日02时临沭站上空上升运动开始增强,08时该站上空整层均为上升运动,上升运动中心最大值为 -40 ×10-4hPa·s-1,位于 700 ~400 hPa,14时低层上升运动减弱,850 hPa出现大于0的弱下沉运动,之后上升运动加强,20时的形势与08时相似,对流层均为上升运动,中心最大值为-45×10-4hPa·s-1,位于 600 ~500 hPa,强上升运动到 31 日02时略有减弱,但上升运动中心最大值为-20×10-4hPa·s-1,仍位于600 ~500 hPa,之后低层上升运动减弱,31日08时800 hPa以下上升运动减弱到-5 ×10-4hPa·s-1,850 hPa又出现了一个大于 0的弱下沉区,强降水结束。强降水发生在强上升运动后6 h。θse分布没有明显的锋区和脊区,30日08时—31日14时强降水时段,850 hPa与500 hPa数值基本相同,但在二层之间有一个相对的低值区,08时低值区位于650 hPa,20时位于750 hPa,700 hPa以下θse随高度减小,大气为不稳定层结。

图11 2000年8月29日20时—31日20时临沭站时间—高度剖面(a)、2000年8月30日20时(b)、31日02(c)时沿118.65°E的纬度—高度剖面(——θse(单位:K);……垂直速度(单位:10-4hPa·s-1); 气温(单位:℃);●临沭站)Fig.11 (a)Time-height profile at Linshu station from 20:00 BST 29 to 20:00 BST 31 August 2000,and latitude-height profiles along 118.65°E at(b)20:00 BST 30 and(c)02:00 BST 31 August 2000(——θse(units:K);……vertical velocity(units:10 -4hPa·s-1);temperature(units:℃);●Linshu station)

沿118.65°E做临沭站上空经向垂直剖面,发现8月30日20时(图11b)等温线没有明显的锋区或弯曲,对流层中层的干冷空气从北方向南伸到33°N,临沭站上空θse呈现两头大中间小的特点,850~600 hPa是低值区,700 hPa以下θse随高度减小。θse暖脊从南方向北向上沿着干冷空气向北伸到中层的干冷空气之上,脊的顶端位于36.5°N上空450 hPa。临沭站900 hPa以下受热带气旋北部环流影响,为东—东北风,850~700 hPa低空东南急流风速达14 m/s,东南低空急流与高空西南气流为临沭站上空输送了大量水汽。单磊等(2014)研究发现,台风远距离暴雨的水汽输送主要存在于700 hPa以下,水汽来源于东海上空。可见,低空东南急流对暴雨区的水汽输送起着非常重要的作用。31日02时(图11c)中层干冷空气减弱北缩,θse锋区梯度减弱,850 hPa以上东南急流强度减弱到8 m/s,900 hPa以下为东北风,风速略有减小,临沭站降水强度减弱。08时,北方的干冷空气堆已明显减弱,南方的暖脊北移,临沭站上空500 hPa以下均转为北—东北风,θse锋区消失,强降水结束。分析 850 hPa θse水平分布(图略)发现,在热带气旋环流北侧的偏东风急流区辐合较强,强降水出现在偏东风急流内的上升运动区。

可见,热带气旋类极端强降水,依赖系统自身辐合产生上升运动并造成强降水,强降水发生在热带气旋北部偏东风气流内、强上升运动后6 h。当测站处于热带气旋后部,地面到对流层中层均转为偏北风,强降水结束。

4 结论

山东省极端强降水天气过程大多数发生在7、8月,根据高空和地面影响天气系统,将山东极端强降水过程分为5类:高空槽类、副高外围类、切变线类、气旋类、热带气旋类,其中切变线类的历史个例最多。

1)切变线类、气旋类和热带气旋类极端强降水暴雨区范围较大,而高空槽类和副高外围类暴雨区范围一般较零散。

2)5类极端强降水过程均伴有低空急流,较好的水汽通道和低空辐合是5类概念模型的共同特征。高空槽(切变线)类强降水暴雨区位于700 hPa、850 hPa(当二者距离较近时则为850 hPa与925 hPa)高空槽(切变线)之间,低空西南(或东南)气流轴左侧风向风速辐合处,以及地面倒槽顶端;气旋(热带气旋)类强降水暴雨位于气旋(热带气旋)中心移动方向的前沿;副高外围类强降水暴雨落区位于850 hPa、700 hPa与500 hPa上副高外围线之间,高空急流右侧,700 hPa或850 hPa冷温度槽底的前部,以及低层切变线以南的偏南风内。

3)高空槽类、副高外围类、切变线类一型和气旋类均有冷空气影响,暴雨区位于850 hPa冷温度槽前部。

4)分析θse得知,高空槽类强降水落区位于500 hPa的θse锋区前沿与850 hPa高能舌的重叠区;副高外围类强降水落区为500 hPa高能中心附近;切变线类一型和气旋类强降水落区为500 hPa高能轴线或高能中心与850 hPa锋区前沿重叠区;切变线二型强降水落区为500 hPa与850 hPa高能轴线之间的区域;热带气旋类强降水落区为500 hPa上Ω型高能舌圆弧形头部。

5)各类强降水的产生机制不同,强降水区上空θse的垂直分布特征也不相同:高空槽类、副高外围类、切变线类二型、气旋类强降水均发生在θse暖脊内,切变线类一型强降水发生在θse锋区前沿,热带气旋类强降水区上空θse呈现两头大中间小的特点。

6)典型个例分析表明,各类强降水均伴有较强的上升运动,整个对流层为一致的上升运动,上升运动中心位于对流层中层。高空槽类、气旋类和热带气旋类强降水均发生在强上升运动后6 h,副高外围类和切变线类二型强降水均发生在强上升运动前6~12 h,切变线类一型强降水发生在强上升运动前后12 h。

曹钢锋,张善君,朱官忠,等.1988.山东天气分析与预报[M].北京:气象出版社.

陈晓红,冯皖平,璩瑛.2006.2003年淮河流域致洪暴雨的环流演变[J].气象科学,26(2):192-196.

蒋伯仁,孙兴池,张少林.2005.山东主汛期暴雨分析及预报研究综述[J].山东气象,25(2):1-4.

姜学恭,李彰俊,宫春宁,等.2010.蒙贝低涡类环北京暴雨过程分型研究[J].大气科学学报,33(4):412-419.

李江萍,杜亮亮,张宇,等.2012.玛曲地区夏季强降水的环流分型及水汽轨迹分析[J].高原气象,31(6):1582-1590.

刘国忠,黄开刚,罗建英,等.2013.基于概念模型及配料法的持续性暴雨短期预报技术探究[J].气象,39(1):20-27.

罗伯良,张超,林浩.2008.近40年湖南省极端强降水气候变化趋势与突变特征[J].气象,34(1):80-85.

单磊,谭桂容,姚叶青,等.2014.一次台风远距离暴雨水汽条件及输送过程研究[J].热带气象学报,30(2):149-156.

王黎娟,管兆勇,何金海,等.2008.2003年淮河流域致洪暴雨的环流背景及其与大气热源的关系[J].气象科学,28(1):1-7.

王苗,郭品文,邬昀,等.2012.我国极端降水事件研究进展[J].气象科技,40(1):79-86.

杨金虎,江志红,白虎志.2008.西北地区东部夏季极端强降水同太平洋 SSAT 的遥相关[J].高原气象,27(2):331-338.

尹承美,梁永礼,冉桂平,等.2010.济南市区短时强降水特征分析[J].气象科学,30(2):262-267.

翟盘茂,潘晓华.2003.中国北方近50年温度和降水极端事件变化[J].地理学报,58(增刊):1-10.

张静,朱伟军,李忠贤.2007.北太平洋涛动与淮河流域夏季降水异常的关系[J].南京气象学院学报,30(4):546-550.

张文,寿绍文,杨金虎.2007.长江中下游地区汛期极端降水量的异常特征分析[J].气象,33(3):61-67.

张永领,丁裕国.2004.我国东部夏季与北太平洋海温的遥相关研究[J].南京气象学院学报,27(2):244-252.

Buffoni L,Maugeri M,Nanni T.1999.Precipitation in Italy from 1833 to 1996 [J].Theor Appl Climatol,63(1/2):33-40.

Houghton J T,Ding Y,Griggs D J,et al.2001.Climate change 2001:The science of climate change[C]//Contribution of Working GroupⅠto the Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.Cambridge:Cambridge University Press:156-159.

Kalnay E,Kanamitsua M,Kistler R,et al.1996.The NCEP/NCAR 40-year reanalysis project[J].Bull Amer Meteor Soc,77(3):437-472.

Manton M J,Della-Marta P M,Haylock M R,et al.2001.Trends in extreme daily rainfall and temperature in Southeast Asia and the South Pacific:1961—1998[J].Int J Climatol,21(3):269-284.