环境建筑设计课程组成模块的构建研究★

2014-08-11辛玉洁

韩 荣 辛玉洁 丁 路

(1.江苏大学艺术学院,江苏 镇江 212013; 2.美国爱达荷大学艺术与建筑学院,爱达荷 莫斯科 83843)

·建筑业管理与政策研究·

环境建筑设计课程组成模块的构建研究★

韩 荣1辛玉洁1丁 路2

(1.江苏大学艺术学院,江苏 镇江 212013; 2.美国爱达荷大学艺术与建筑学院,爱达荷 莫斯科 83843)

基于民生设计理念,对环境建筑设计课程的构建理念载体、模块概念组成、课程开展内容等进行了总结与研究,并通过课程教学效果的检定,得到了民生设计理念下课程模块的构建模式经验,以供参考。

民生设计理念,课程,实践模块,构建

环境建筑设计课程为环境艺术设计专业本科三年级必修课,课程主旨是掌握对环境建筑目标对象的方案构思、概念形成、深入推敲的设计流程及方法,熟知建筑功能的合理配置与建筑群落造型的性格塑造。总课时为44学时,是景观设计与环境统筹设计的重要基础课程。本课程主要分为课堂教学模块与实践模块,实践模块是构筑在总课时基础上按照比例匹配出来的实训环节。教学模块与实践模块学时比例为4∶7。

在近三年的教学计划与课程改革相关工作研讨中,始终思考环境的艺术是民众的需要,是生活的艺术,究竟如何规划课程才能做到既强化教学体系建设的综合性、研究性,又能够做到尊重设计本质规律的真实性和实践性,如何更多地关注设计教育的本源性,如何提升设计教育对社会问题的关注度与参与度。

1 民生设计理念对当代设计教育的影响表现

1)民生设计理念的基本方向:“民生设计这一概念,并非为了界定某一种类型或风格,而是提示一种看待设计、思考设计问题的角度”[1]。设计师群体自身是社会民众的组成部分,设计教育的出发点是培养设计群体关注社会民众中的多样需求,这种关注与被关注是催发民生设计产出的土壤。反之,对“设计产出”普惠度的关注与着眼也是对当代设计教育的基本要求。

2)民生设计理念对当代设计教育的作用力:教学模块中,引导学生主动地衡量和比较,认真地反思与总结,改良优化设计效果。这对施教者和受教者来讲,机遇与挑战并存。近年来设计界出现的“反人类设计”风潮,某种意义上来讲,即是对现实社会设计产出的一种嘲讽和暗示。应当说,将学科知识与设计方向同社会民生问题紧密结合,对设计教育循环内的存在体所掌握的专业知识来说,能够提升设计回馈现实社会的标准。这种标准不断地提示我们不但关注国际、国内的学科前沿信息,也要相应地关注社会民众生活中的现实问题。

民生设计理念对当代设计教育意识形态激发的结果是,植根于意识形态中的设计服务概念始终影响受教群体的综合素养与能力。具备了这种意识形态的学生群体在未来的职业生涯中,能够快速地适应社会实际存在问题的挑战和学会考量专业设计领域中的拓展性需求。

2 环境建筑设计课程构建的载体

2.1 与境外合作高校对接课程的合作共建

“可靠的国际合作伙伴和优质的资源是开放性办学运行和管理的保证”[2]。与美国爱达荷大学艺术与建筑学院(University of Idaho Architecture and Landscape Architecture)的合作源起于2011年。模式从两校之间的教师互访活动到联合培养计划实施,合作状态成熟并常态化。环境建筑设计课程的共建对象主要是其生态区域规划工作室(Eco-regional planning workshop),对接课程为“场地设计”(Site Design)。

国内教育界关于民生设计的认识与具体实施尚处于启蒙阶段,通过与境外高校的交流与合作,能够对这一问题得到更全面的理解。注重相互之间切实参与设计课程,体会民生文化为本源的社会本质需求究竟是什么。

2.2 环境建筑设计课程组成模块的概念和内容

环境建筑设计课程组成模块的组成主要的两个部分为教学模块(Teaching Module,简称为TM)和实践模块(Pratice Module,简称为PM)。教学模块分为两个单元,每单元为1周,每周8个课时,共16学时。实践模块分为3个单元,其中PM1,PM2单元各为1.5周,每周为8个课时,共24学时,PM3单元为0.5周,共4学时。

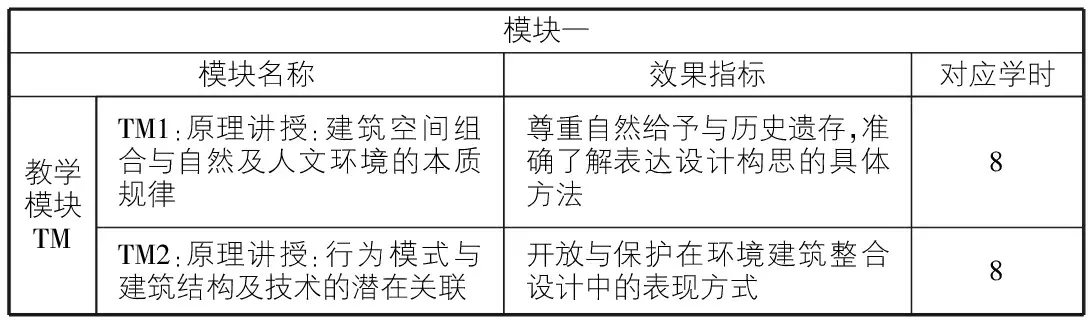

1)课程的教学模块组成:“模块式教学,就是围绕一个能力的教育专题,在教法上强调知能一体,在学法上强调知行一致”[3]。原理讲授模块是开展设计活动前的理论输入,效果指标是指导教师对设计小组进行跟踪考量,熟悉学生群体对设计概念的理解程度。这个过程是明确学习目标的最佳时机,同时也是民生设计理念融入教学目标的阶段(见表1)。

表1 教学模块

2)课程的实践模块组成:在概念构建完成之后,需要完成对设计项目全面而深入地剖析,需要在技术理性的支持下,学习目标结合设计需求完成互动式启发,实现设计理想(见表2)。

民生设计理念导向之下环境建筑设计课程组成模块的构建依据实际项目需求,组合学科专业知识与实践技术知识,引导学生主动关注社会现实需求催生的问题,及时纳入到教学理念、教学方法、教学内容之中。

表2 实践模块

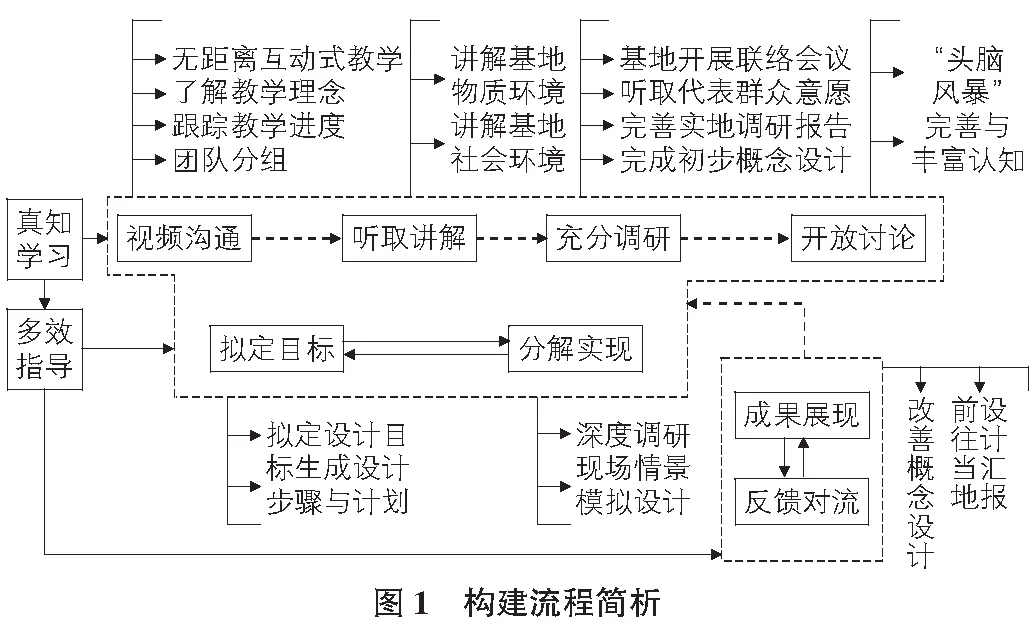

3 民生设计理念导向之下课程构建的方法

环境建筑设计课程的授课团队由多名专业教师组成,授课计划拟定在课程开始前半年内便已经开始进行计划部署,因为属于共建联合专项课程,是在暑期国际设计营的基础上延伸出来的国际化专业课程,将会根据最终师生数量的比例决定确定参与本课程的指导教师人数(见图1)。

3.1 真知学习

真知学习的概念是指对研究对象真实有效的认识过程,不会凭借网络资料和文字资料形成浮于表面的定义。以2012年该课程基地镇江市丹徒镇槐荫村为例,该村落具有中国古代传说文化背景,根据环境建筑课程教学任务内容,需要对镇江市历史文化村落形象整合与环境改善修复提出新的改造模式,这些改造模式是对民生本源与传统文化的设计解释。“历史民居的生态化保护正是遗产保护和生态问题综合考虑的结果,是有针对性的城市历史保护问题的具体研究”[4]。教师团队在原理讲授部分将着重讲述历史遗存在现实社会的双重需求:它们一方面渴求保护,另一方面又祈盼更新,将本土文化和可持续设计原则相结合可以减少对资源的消耗,改善民众的生活品质。真知学习通过以下4个步骤开展:

1)视频沟通:为克服时空阻碍,通过多协议路由器与视频会议软件Webex等专业视频服务设备与网络支持来实现无距离互动式教学,使双方教师与学生及时了解到彼此之间的教学理念,跟踪教学进度。并且在这一阶段,实现学生团队分组,总量通常为3个~4个,教师组合则是循环交叉式。

2)听取讲解:在进行基础原理学习之后,两方设计团队会合之后,设计营的所有成员首先需要对设计目标所在地有所了解。由熟知实践基地的居民代表和参与过该地区设计的设计师为成员讲解基地的物质环境与社会环境等具体问题,进而为下一阶段做好铺垫。

3)充分调研:在完成沟通和讲解后,需要教师与学生对基地进行多次实地考察活动,考察内容既包括就地测量计算等理性认识,也包括对当地风土人情等的感性认识,从而找出基地的特殊性,得到一手资料。所有内容被视为现状分析与后期设计的基础。基本步骤为:与基地开展联络会议→充分听取代表群众意愿→以群众意见为基础完善实地调研报告→完成初步概念设计。

4)开放讨论:完成了基础构思,往往会局限于学生个体自身的理解,需要团队成员彼此之间的交流。因此开放讨论是进入“头脑风暴”的阶段。学生之间进行关于对基地设计的更广泛的专业讨论,使得各自之间的认知更丰富、更完善。指导教师需要进行分组旁听,适时地给予一定的指引。

3.2 多效指导

相对于真知学习阶段,多效指导阶段则更偏重于课程中实践模块(PM),这需要带动设计小组讨论的着眼点关注基地(以2012年课程基地镇江市丹徒区槐荫村为例)的身份认同、土地利用、空间密度、网络交通、人际关系等问题,从而分析该基地的可塑性。此阶段由两部分组成:

1)拟定设计目标和分解实现:根据设计进度任务书,各团队自行策划,拟定设计目标生成设计步骤与计划,并按照所定目标与步骤进行设计的具体实施,教师在此过程中对其所做的规划进行检定,及时调整其对民生设计的理解与表现。这个过程中,设计小组还必须根据需要,前往设计基地进行深度调研和现场情景模拟测试。

2)课程展现与反馈对流:在设计收尾之时,由各团队讲解对基地的设计方案。突出阐述设计协调艺术性、技术性与科学性的同时,如何突出设计方案中对民生设计的表现。并会在组织下前往设计基地开展设计汇报,以反馈意见为基础循环式改善设计内容。

真知学习与多效指导对于环境建筑设计课程组成构建而言,设计小组成员在完成设计任务的同时,能够学会梳理具有文化遗存背景之下村镇居住环境的风土人情、社会关系模式、家庭生活理念等人文环境要素。让设计活动与教学活动涵盖了人居环境改造设计与文化凝练提升系列工程两个主要方面。

4 民生设计理念导向之下课程的教学效果

环境建筑设计组成模块的构建是对专业课程模式的再思考过程。模块构建效果的检定,以及与国外近似课程进行比较获取的参考信息,能够详细了解本课程在国内外同类课程相比所处的阶段和可发展的空间。

4.1 丰富教学形式

环境建筑设计组成模块的构建利用国际化教学理念,拓展共建课程,联合培养学生的契机,实现本课程模块组成部分构建形式的突破。对于同一设计对象,不同的学生群体的理解与表现不尽相同,加之设计团队成员文化背景的融和,能够看到对各自生活环境民生概念的不同理解。这种教学形式带来的文化撞击,极大丰富了民生设计理念导向之下该课程教学互动的经验。同时,设计团队成员对民生设计文化理解的差异程度没有影响建立跨文化的成功合作模式,还能够在某种程度上提升创造潜力和协同效果。

4.2 强化教学成果

强化课程教学成果反映在教学过程中的及时总结和鉴别:方案分析过程中将调查数据与资料结合,采用系统化研究方法得出具体整合设计方案;论证比较过程中使用评估规则结合整体性考量测算,对论证资料进行梳理提炼;模拟实验过程中对拟定的形象整合与环境改善修复系列方法进行民意检验。考量设计过程中基地空间增加节能性和舒适性的可行性,兼顾民众生活群体状态在结构层次中的可持续性。环境建筑设计课程组成模块的联通实施,加大了学生群体关注民生问题的节点以及比重,这种概念对应了设计教育的本源,即对社会问题的关注度与参与度,更强化了教学效果对学生的后期影响。

环境建筑设计课程的构建是一种基于实践项目的模块化课程,利用课程培养阶段的各种教学引导与社会资源,与其他学习者及助学者进行讨论交流,促进教师与学生之间知识的共享与建构,达到了项目筹措能力及创新能力的提高。更重要的是培养了学生群体,也使未来社会设计主力军成员们在设计活动中能够由被动吸收变为主动汲取,能够学会发现最为普通的大众生活需求与再生发展需求。

5 结语

国内外设计教育对于设计精神的本质回归皆十分关注,主张倡导设计教育的本质是利用所学服务于社会民众,体现民生设计的真正意义。通过环境建筑设计课程组成模块结合国际共建课程形式,初步得出民生设计理念之下课程模块的构建模式经验。这其中不可避免存在一定不足之处,但仍能够看到其课程教学形式的突破已在探索设计教育的本源之路上又迈进了一步。

[1] 方晓风.民生设计刍议[J].装饰,2008(10):12.

[2] 颜黎光,薛健飞,彭小建.中外合作办学“模块化”教学体系构建研究[J].中国成人教育,2007(7):114.

[3] 高 钰.室内设计专业的模块式教学[J].中国成人教育,2007(7):130.

[4] 姜 妍.历史街区民居生态化保护策略研究[J].现代城市研究,2011(1):38.

ThestudyofthecurriculumstructureofEnvironmentalArchitecturalDesigncourses★

HANRong1XINYu-jie1DINGLu2

(1.SchoolofArt,JiangsuUniversity,Zhenjiang212013,China; 2.UniversityofIdahoArchitectureandLandscapeArchitecture,Moscow83843,American)

Based on people’s livelihood design idea, this paper summarized and the researched the construction idea vectors, module concept composition, curriculum contents and other aspects ofEnvironmentArchitecturalDesigncourse, and through the verification to course teaching effect, got the construction mode experience of curriculum module under the people’s livelihood design idea, for reference.

people’s livelihood design idea, curriculum, practice module, construction

1009-6825(2014)33-0244-03

2014-09-18★:2013年江苏省研究生教育教学改革研究与实践项目课题“SPBL构架下环境设计类研究生实践基地建设研究”(项目编号:JGLX13_066);2013年江苏省文化科研项目“镇江市历史文化村落形象整合与环境改善修复系列方法研究”(项目编号:13YB24)

韩 荣(1976- ),女,博士,副教授; 辛玉洁(1989- ),女,在读硕士; 丁 路(1984- ),男,讲师

G642.0

:A