关联理论视角下的语篇连贯研究

2014-08-10尤小燕

尤小燕

(南通航运职业技术学院 人文艺术系,江苏 南通 226010)

关联理论视角下的语篇连贯研究

尤小燕

(南通航运职业技术学院 人文艺术系,江苏 南通 226010)

以Sperber &Wilson提出的关联理论为研究视角,通过对关联理论提出的关联原则、认知语境观、明示-推理交际观等主要观点的分析和理解,结合具体的例句,进一步探索该理论对命题内容连贯和语境效果连贯两大语篇连贯类型的解释力,并得出结论:正确判断某个语篇是否连贯不在于形式上的衔接,主要体现在“言而有其义”,语义上的关联才是贯穿整个语篇的主线。

关联理论;关联原则;语篇连贯;最佳关联

0 引 言

Brown & Yule (1983:6) 认为语篇是言语交际行为的记录,是言语过程而不是产品,包括书面语篇和口语语篇[1]。言语交际活动中语篇的连贯是交流成功的关键。国内语言学界诸多学者也对语篇进行定义,内容有许多版本。比较各位学者对语篇定义的内容,我们不难发现其共性,认为对语篇的理解必须紧密结合语境,语言形式上的连贯和语用上的意义连贯是语篇理解的核心,判断语篇连贯绝对不能仅仅依赖某些显性语言标记例如替代、词汇等形式上的衔接,还必须依靠与外界的语境关联。

目前,国内外学者在语篇连贯研究领域成绩斐然。由于各位学者认知角度不同,其研究方法也不同,主要包括:语言的形式功能研究、语用推理研究和认知推理研究。这几种研究方法涵盖了多种语言学理论,其中关联理论尤为突出,既可以应用于语用推理方法研究也可用于认知推理研究。Smith &Wilson (1992:4)提出关联理论研究涉及的四点假设有助于解释语篇连贯:第一,语篇中每个语句都是语码编码,有与其信息相匹配的多种解读,其内容、语境与会话含义为显性结合;第二,解读者不可能同时分析出各种可能的解释,某些解释需要更多的认知努力;第三,解读者是唯一评价各种解释的普遍标准;第四,解读者根据此标准,可以排除某些解释,保留他认为与评价标准相关的一种解释[2]。可见,关联理论对语篇连贯具有较强的解释力。

1 对关联理论主要观点的理解

Sperber &Wilson 1986年出版了《关联性:交际与认知》一书,正式提出了关联理论。该理论将Grice合作原则中的数量、质量准则、关系准则和方式准则简化成关联原则(the principle of relevance),对Grice的会话含义理论进行了修正和补充。关联理论从认知的角度明确了话语与语境之间的关联,提出区别于传统语境观的认知语境观,并详细阐述了有别于传统交际模式的明示-推理交际模式。

1.1 关联性与关联原则

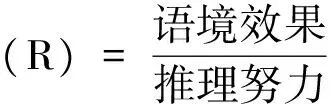

Sperber &Wilson (2001)认为:“一种最为重要的特性-关联的特性使人们付出一定努力对信息进行加工处理。”并对关联性进行定义“当,且仅当,一个假设在某一语境中产生语境效果时该假设在该语境中才具有关联性”[3]。赵彦春(1999:278)用下列公式表达了三者之间的关系[4]:

该公式表明语境效果与话语之间的关联性成正比关系,而话语理解过程中付出的认知努力与关联程度成反比关系。

[例1] A: Let’s go shopping tomorrow, shall we?

B: I have a lot of homework to do tomorrow.

例1中,B的回答与A关于购物的话语在内容表征上不相关,似乎“答非所问”,但是,关联具有相对性,B对发话人A作出的表述回应已经表明了某种关联性。B的话语虽然没有直接表述答应或拒绝与A一同去购物,但是陈述了影响与A一同购物的因素,即明天有很多课外作业要完成,A对B提供的新信息形成了语境假设,即B因为作业很多而没有时间与A一同去购物,这一语境假设的形成耗费了最小的认知努力,产生了很强的语境效果:B作业多→没有空余时间→不能与A一同去购物,话语之间的关联性较强。如果想从B的话语中推理答应与A一同去购物则需要花费更多的认知努力,这样的认知语境的获得相当困难,因而形成的话语之间的关联程度不强。

Sperber &Wilson 从认知角度和交际意图两个方面阐述了关联原则,包括:倾向最大关联的认知原则以及期待最佳关联的交际原则。我们理解语篇内容时,正确区分最大关联和最佳关联是最为关键的,人们往往本能地以最省力的状态从一系列的语境假设中选择自己认为最相关的命题内容,然而在多数情况下,最大关联与最佳关联的内涵相隔千里,人们必须不断地调整自己的认知语境以获取新的假设,从而使最大关联与最佳关联相一致。请看例2。

[例2] Move your house with a mouse.

该例句是一则广告用语,话语本身的语境决定了人们无法以关联性最大的常规认知倾向即“mouse—老鼠”来理解该话语,必须付出更多的认知努力,形成新的命题假设,从而获得正确理解话语的最佳关联意义,即“mouse—鼠标”,该句意为:点击鼠标,轻松搬家。

1.2 明示-推理交际模式

Sperber & Wilson在语码模式和推理模式的基础上,提出了关联理论推理观的明示-推理交际模式(ostensive-inferential communication),在明示-推理过程中,交际主体产生信息意图和交际意图。Sperber & Wilson(2001)指出:信息意图是向听话者显现或进一步显现一个假设的集合{I};交际意图是向听话者和说话者相互显现说话者有某一信息意图[3]。话语发起者通过信息编码向听话者明示意欲表达的信息,听话者进而对明示的内容进行解码,然而只对信息进行解码机制的处理还不足以正确理解说话者的信息意图,听话者只有凭借推理才能挖掘说话者言语信息的隐含意义。试比较下列两组例句:

[例3] A: What do we have for lunch today?

B: Anything will be OK.

[例4] A: What do we have for lunch today?

B: I’m tired.

基于语用推理的非论证性,言语交际中的推理过程实质上是新信息的形成和检验的过程。上述两例中发话人的询问内容是一致的,但是对回答内容的认知推理却大相径庭,付出的推理努力和获得的隐含意义也是截然不同的。例3中B回答 “Anything will be OK”虽然没有直接表述吃什么,但也没有拐弯抹角,而是正面回答了A的询问,A只需要付出很小的推理努力就可以理解B话语中的明示信息。相比之下,例4中B对A的询问作了回答,但从字面意义无法解读该命题信息,B对其想要表述的命题内容进行了“暗示”,并认为A通过推理能够正确理解信息意图。例4在不同的语境中可以作以下解读:

(1)B很疲倦,不想做饭。(假设B是位家庭主妇,刚做完清洁工作)

(2)B很疲倦,不想吃饭。(假设A和B是同事,刚完成比较棘手的工作)

(3)B希望A能做午饭。(假设一般情况下都是B负责一日三餐)

对此类没有词汇层面和语法结构上衔接的话语,我们必须结合具体的语境补充话语之外的信息进行认知推理,才能确定话语的隐含意义。

1.3 认知语境观

上述例4表明如果脱离了语境,对某一话语信息可以有多种解读,脱离了具体语境的分析推理是不具备说服力的,难以理解话语的真正含义。语言学界对语境的定义和分类持各家之言。概言之,早期的语境研究认为语境中各要素是静态的,但是随着研究的深入,语用学界发现“静态语境观”难以解释言语交际中的诸多现象,进而转向语境的动态研究。Sperber &Wilson于1986年提出了不同于传统的静态语境观的“认知语境观”,认为语境实质上是一系列的假设,可称之为“语境假设”,存储于人们的大脑中,在言语交际过程中话语接受者根据接受到的信息建构抑或择定新的语境,从而正确理解话语的隐含意义。在言语交际中,受话人不一定凭借具体的现实环境进行推理,而是调动大脑中的认知存储,将积累到的词汇信息、认知经验、百科知识等内化,构建与发话人明示信息关联度最强的语境假设,以期圆满实现交际意图。请看下列两组例句:

[例5] A: 微信是什么呀?

B: 你 “out”啦!

A: 什么 “out”?

B: …

[例6] W: How do you find the dress?

H: The material is soft.

W: OK, I’ll buy it.

H: Eh…, the style is out of date.

W: All right, let’s have a look at T-shirts. (W-wife H-husband)

例5 中A向B提出问题,希望B能够提供相关信息,B没有解释什么是微信,回答的话语看起来与问题不相关,然而人类认知具有关联倾向,因此B的话语只有在评价A所提出的问题时才具备关联性,B调动自身的认知经验以及词汇积累等,选用英语单词“out”表述A观念落伍,连微信都不懂。A依据B提供的新信息重新构建认知假设,但是由于不懂英语,在付出更多推理努力后没有获得语境效果,无法理解话语的隐含意义,交际过程被迫中断。例6是成功实现交际意图的一个事例,认知语境在该言语交际中发挥作用的过程如下:

(1)妻子试穿裙子时向丈夫询问对裙子的评价,实质上问她穿着好不好看,妻子的话语信息激活了丈夫的认知语境,即妻子比较中意这条裙子,但他觉得不适合妻子穿,又不能直接反对,所以通过表述“面料挺柔软的”来回应。

(2)妻子根据丈夫的话语新信息,建构了自己的认知语境,认为丈夫肯定了裙子的材质即同意购买这条裙子,因此她决定买下裙子。

(3)丈夫发现妻子并没有正确解读自己的话语内涵,又补充了新信息,即“裙子的款式过时了”,进一步明示信息意图。

(4)妻子根据新信息,付出更多的认知努力,重新构建新的认知语境,形成新假设,即“款式过时了”表明丈夫不赞成购买这条裙子,而妻子比较信赖丈夫的审美眼光,因而转向去T恤衫专柜看看,实现了交际意图。

可见,在言语交际过程中,交际双方能否择定合适的语境假设以获得最佳关联是交际成功与否的决定性因素。由于交际主体的知识结构、认知推理能力等方面存在差异性,成功地进行言语交际活动离不开双方对某些信息和资源的共享,在此基础上,Sperber &Wilson提出了“互明(mutual manifestness)”的观点,表明双方通过信息明示调整交际过程中的认知状态,形成并验证获得的新语境假设,也进一步证明了认知语境的动态性特征。

2 语篇连贯概说

Halliday &Hasan 1976年提出“衔接(cohesion)”概念,之后较长一段时间内许多学者在研究言语连贯现象时陷入了一定的误区,将“连贯(coherence)”与“衔接”定性为同一层次的概念。随着该领域研究的不断深入,诸多学者发现,衔接主要体现在结构上的对称、遣词造句上的重复等语言形式层面,而连贯则是指语篇内容上的语义连贯。那么,究竟应该如何理解“语篇连贯”呢?

2.1 语篇连贯的定义

由于学界研究者的语言观和研究视角各不相同,对“连贯”的定义有诸多版本。Crystal(1987: 119)认为:“连贯就是语篇所表达的各种概念和关系的彼此关联,从而使人们能够合理推理语篇的深层意义”[5]。Widdowson(1985: 52)指出:“连贯指不同命题的言外功能和这些命题用于创造报告性、描写性和解释性等不同类型话语的方式。如果读者能把话语中以某种顺序呈现的命题与自己所能接受的言外功能进行关联,这段话语对他来说就是连贯的”[6]。可见,给“连贯”进行某种确切的定义是非常困难的。连贯并非仅仅是语言现象,还是复杂的心理现象和社会现象。笔者综合上述几种观点,提出自己对语篇连贯定义的见解:语篇连贯不仅体现在有显性语言标记作为连接形式上的连贯,还表现为无明显语言学标记的连贯现象。然而,语言标记并非判断语篇是否连贯的必备条件,各种类型的篇章中话语内容语义上的相互关联才是衡量语篇连贯的标准。具体而言,语篇连贯离不开交际主体在交际过程中对信息意图的明示,受话人付出一定的努力进行认知推理,寻求最佳关联,成功实现交际意图。口语语篇中的“连贯”不是预先设定好的,具有较强的可塑性,是话语发出者和接受者通过更新整合新旧信息而达到的一种语境效果。相比之下,书面语篇呈现在读者面前时已经是被默认为连贯的(某些有特定意图的表述内容除外),作者在创作某个语篇时,对阅读人群的知识储备和认知能力等作必要的评估,力求自己的作品能够被读者正确解读,与读者产生共鸣,确保语篇内容的语义连贯和读者在解读语篇时产生的心理连贯的有机统一。

2.2 语篇连贯的二元分类

“语篇”概念和“连贯”概念的复杂性使得该领域的学者对“连贯”产生了不同的分类标准,其中,二元分类法受到大多数学者的认可。Givón (1995: 59)指出,语篇连贯研究的“不是语篇的外在连贯,而是能生成、存储和提取的语篇内在心理连贯”[7]。他认为语篇连贯是一种涵盖了七种关系的自然认知过程,局部连贯与整体连贯便是其中之一。Givón (1995)还将连贯分为指称连贯与关系连贯、显性连贯与隐性连贯等[7]。亦有学者从认知心理学的角度将连贯分为主观与客观连贯、有界与无界连贯等。

关联理论提出的一个重要观点“认知语境观”认为在言语交际过程中交际主体的认知语境是动态的,是假设形成、否定、再形成的变化发展的过程。无论是口语语篇还是书面语篇,按话语信息形成的先后顺序发现,我们可以从两种方向解读连贯现象:对后一句话语信息的理解依赖于前句语篇提供的命题内容作为前提条件;第二种理解方向则是后一句话语信息只有在对前一句内容作某种解释时,两句之间才存在关联性。正是在认知语境观的指导下,孟建钢(2001: 23)提出语篇连贯类型包括命题内容连贯和语境效果连贯[8]。笔者综合各家之言,在本研究中主要探讨关联理论对命题内容与语境效果连贯两大语篇连贯类型的解释力。

3 关联理论对语篇连贯的解释力

3.1 语篇命题内容连贯的关联性解释

孟建钢(2001: 23)认为:语境是用来建立新信息关联的一组假设以及受新信息改变和影响的一组假设,因此语篇连贯可分为命题内容连贯和语境效果连贯,前者指在交际中t话语中的信息可用来建立 t+1话语的命题内容,后者指t+1话语对t话语的解释可用来实现两组话语之间的语境效果,t和t+1表示时间先后顺序[8]。试比较下列两组例句:

[例7] I should have followed your advice not

putting the vase into the briefcase. It broke.

[例8] I should have followed your advice not

putting so many things into the briefcase. It broke.

两组例句中均出现指示代词“it”,要正确理解所指代的内容必须依据对前一句的理解。例7中t话语内容为:我本该听从你的建议不要将花瓶放在行李箱中,在此信息基础上我们通过建立“花瓶易碎”的常识建立前后句之间的关联,从而确定it 指代的是vase,对t+1话语“It broke”的理解应该是:花瓶碎了。例8中t话语内容为:我本该听从你的建议不要在行李箱中放置太多的物品,由此获得的信息有助于我们找寻两句之间的最佳关联,即:太多的物品将行李箱撑坏了,从而正确理解后一句“It broke”是指“行李箱撑坏了”。对此类语篇连贯特质的分析和正确解读依赖于读者或受话人调动已有的知识储备并付出一定的推理努力,以上两组例句涉及到的推理内容属于常识性的,比较容易推断。对于一些科技类篇章以及小说、散文、诗歌等体裁的语篇,我们在理解语句时需要付出大量的认知努力,结合自身的认知语境,补充某些缺省信息,这样才能确保对篇章内容理解上的连贯、顺畅。

3.2 语篇语境效果连贯的关联性解释

根据关联理论的认知语境观,交际主体的认知语境是动态的,随着交际的深入而不断变化,新出现的信息与原有假设之间相互作用产生一定的语境效果(contextual effect)。任何性质的语篇,只要不是有意编造的“无稽之谈”,我们倾向于认为该语篇是连贯的,新旧信息、上下文之间具有一定的关联性。当新信息能够用于解释旧信息时,两者之间存在某种程度的关联,此时,新旧信息互动过程中建立的关联性主要体现在语境效果方面。我们在解读某一语篇或参与交流时不仅要明白信息本身传递的内容,更重要的是要不断调整自身的认知语境以寻求最大的语境效果,语境效果的产生是语篇中各信息和概念相互关联的前提,语义上的关联进一步成就了语篇的整体连贯。根据关联理论,语篇中出现的语境效果可分为三种情形,笔者结合相关例句加以阐述。

[例9] Jack speaks English fluently. He has stayed in England for five years.

该例句中“He has stayed in England for five years.”是新出现的信息,该信息提供了进一步的证据,解释Jack英语讲得流利的原因,通过对原有假设的支撑加强进而出现较强的语境效果,确保了信息之间的最佳关联,进一步加强了话语信息的语境效果连贯。

[例10] He is such a nice friend. He is always busy when I need his help.

该例句中信息互动产生的语境效果体现在:新信息(我需要他的帮助时他总是很忙)的出现与原有的语境假设(他是这样一个好朋友)相互矛盾,此时,听者或读者会根据已有的认知语境进行推理努力,寻求新旧信息之间的关联,按字面意义简单理解前句“他是个好朋友”则无法构建两则信息之间的关联,需要付出更多的认知努力,进一步扩展语境重新解读,“我需要他的帮助时他总是很忙”的新信息否定了原有的假设,我们可以推断话语发起者借用“反语”的修辞手法表述“他称不上是个好朋友,因为他从不帮助我”,语境效果的产生确保了语篇信息之间的关联,从而进一步加强了语篇的内在连贯。

[例11] Daughter: Daddy, when for supper?

Daddy: Mum is still at work and will be back in half an hour.

区别于例9和例10,对该例对话内容的理解可视为多种情况。语境效果的出现体现在:新信息与原有的假设相结合产生语境隐含,即逻辑暗含(logical implication)。例句中女儿发问“什么时候吃晚饭”,父亲并没有直接回答具体时间而是说明“妈妈还在工作,半小时内到家”。此时,只有将父亲的话语内容与可能出现的几种语境假设相结合,女儿才能推理出父亲的话语产生的隐含内容,可能有以下几种解析:

a. Father has prepared supper and tells his daughter to wait for her mother to have supper together.

b. Supper is always prepared by Mother, so Father tells his daughter Mother will be back soon and prepare supper.

c. Maybe that day is a special day. To celebrate, the whole family has planned to go to the restaurant, so Father tells his daughter to wait for her mother and then eat out together.

对话中父亲对女儿提出的问题并没有直接回答,但是女儿结合自己已有的认知语境作进一步的推理努力,寻找话语之间的关联,从而得知什么时候可以吃晚餐。如果女儿的现时语境假设是“爸爸已经做好饭菜,但不知道什么时候可以吃”,与父亲提供的新信息相结合可产生语境暗含a;假如女儿的认知语境是“平时都是妈妈做饭,妈妈还没有下班,不知道什么时候才有晚饭吃”,那么此时父亲提供的新信息可以产生隐含内容b;再假设女儿的现时语境假设是“爸爸妈妈说好今天出去吃晚饭,庆祝一下”,那么新信息足以产生内容c的解读。无论是那一种解读方式都可以确保语篇的连贯性。父亲在明示新信息时认为女儿能够根据自己明示的内容进行推理,女儿付出一定的认知努力进行推理,构建了话语内容之间的关联性,而语义上的相互关联又是衡量语篇连贯的标准,该语篇内容虽然没有明显的连接方式,但语境效果的产生、语义上的关联表明语篇是连贯的。

4 结 语

在信息化时代的今天,语言的复杂性尤为突出,各个领域的广告语、网络流行语层出不穷,此类有着特殊作用和性质的言语内容更增加了我们理解上的难度。关联理论非常有力地指导我们通过不断择定自身的认知语境,付出一定的推理努力,寻求信息之间的“最佳关联”,从而能够正确解读诸多貌似“不相关”实质上“相关联”的语言现象。我们也只有充分把握好复杂的语言现象,才能更好地理解各种类型的语篇。

[1]Brown,G.&G.Yule.Discourse Analysis[M].Cambridge:Cambridge University Press,1983.

[2]Smith,N.& Wilson,D.Introduction to Relevance Theory[J].Lingua,1992,87(1): 1-10.

[3]Sperber,D.&D.Wilson.Relevance:Communication and Cognition (2nd ed.) [M].Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press,2001.

[4]赵彦春.关联理论对翻译的解释力[J].现代外语,1999,(3):276-295.

[5]Crystal,D.The Cambridge Encyclopedia of language[M].Cambridge:Cambridge University Press,1987.

[6]Widdowson,H.G.Learning Purpose and Language Use[M].Oxford: Oxford University Press,1985.

[7]Givón,T.Coherence in text vs.coherence in mind[A].In Gersbacher,M.&Givón,T. (eds.)Coherence in Spontaneous Text[C].Amsterdam:Benjamins,1995.

[8]孟建钢.关联理论的语境观与语篇连贯类型分析[J].山东外语教学,2001,(1):21-24.

A Study of Discourse Coherence Based on the Relevance Theory

YOU Xiao-yan

(Department of Humanities & Art, Nantong Shipping College,Nantong 226001,China)

Based on the Relevance Theory, the essay analyzes some main views like the principle of relevance, cognitive context as well as ostensive-inferential communication, and presents relevant understandings. In addition, by illustrating specific examples, the essay aims at making further exploration on how Relevance Theory functions the two typical types of discourse coherence: propositional content coherence and contextual effect coherence, thus drawing the conclusion: To judge whether a discourse is coherent does not depend on the cohesion of its form but relies on its potential meaning. Semantic relevance is the principal line which runs through the whole discourse.

relevance theory; the principle of relevance; discourse coherence; optimal relevance

2014-08-20

尤小燕(1981-),女,江苏南通人,讲师,硕士,E-mail:yxy@ntsc.edu.cn。

H314

A ?

10.3969/j.issn.1671-234X.2014.04.012

1671-234X(2014)04-0054-06