论宋代杜诗辑注的“经典”特色

2014-08-09张家壮

张家壮 郑 薇

(1.福建师范大学文学院,福建福州,350007;2.福建师范大学协和学院,福建福州,350007)

杜诗在北宋景祐到嘉祐(1034—1063)二十余年的时间里,骤由冷门爆为热门。正是在这期间,杜诗文本面貌经历了一次革命性的转折:宝元二年(1039年),王洙“蒐裒中外书,凡九十九卷,除其重复,定取千四百有五篇”[1]编成《杜工部集》二十卷,嘉祐四年(1059年),由王琪重新编定并将之镂版刊行,杜诗第一次以前人难见的整体进入文学交流系统。王琪刊布《杜工部集》这一历史性的突破,解决了当时“方贵杜集”,而又“苦无善本”的“物质前提”问题。随着北宋中期儒学复兴的深入,杜诗忠君、爱国、恤民、省身的潜在意义愈益得到宋人的认同,在北宋邹浩的表彰之言中杜诗已经开始明确享有“儒家仰之,几不减六经”的称誉,此后类似的封号接踵而至,张戒推为“圣贤法言”,敖陶孙推为“周公制作”[2]……杜诗“经典”意义的确立是宋型文化选择与建构的结果,有关这方面的研究可称详备[3],因此没有必要就其形成过程再做一次全方位的考察。在此,我们只比较简略地抽出一些相关层面,以经典化趋势下杜诗的研究路径为视角对宋代杜诗辑注的内涵作一番检讨。

洪业《杜诗引得·序》云:“窃谓宋人之于杜诗,所尚在辑校集注。”[4]洪氏当年的一得之见,今日已成为杜诗学史上的常识,但何以就偏于“辑校集注”,却少有人细加追究。从宋人对杜诗汇集、整理的过程中,我们得以观察到:虽然王琪刊布王洙本《杜工部集》二十卷,为杜诗文本的固定化迈出了至关重要的一步,但就像李纲在《重校正杜子美集叙》中所说的那样,杜集仍存在“古律异卷,编次失序,不足以考公之出处及少壮老成之作……加以传写谬误,濅失旧文,乌三转而舃者,不可胜数”[5]等一系列的问题。与此同时,伴随着黄山谷老杜作诗“无一字无来处”[6]说的逐渐深入人心,虽然为杜诗诠释的可能展开营造了一个更为广阔的空间,但由此却增加了文本笺释的复杂性,因而衍成注家在笺释时“抟合成句之出处,役心向彼掇索”[7]为杜诗寻求“出处”的风气,并最终激成了多种杜诗伪注的出现[8],其伪撰前人诗文以为杜诗出处(汪应辰称之为“无一语有来处”[9])的做法,又给杜诗的诠释活动带来了许多新的不确定因素。这诸多问题反复困扰着宋代的杜诗学者,针对文本的完善程度和注释的可靠性,他们进行了一轮又一轮的修复与重建。

如此看来,这“所尚”的后面,实有其不得已的地方,而这“不得已”,又很大程度上来源于宋人由“史”入“圣”整合杜诗的意图。林继中先生论宋人整合杜诗的过程时说道:“在杜诗的整合过程中,杜诗整体的重建是同向、同时进行的,是世俗地主知识化运动中杜甫由‘史’入‘圣’的物质前提。”[10]如果我们的理解大致不错的话,这正是对儒学复兴趋势下杜诗整合运动中杜集整理同构性的一种强调。也就是说,杜诗文本整理与重建的过程即是对杜甫“诗圣”地位、杜诗经典性不断确认与强化的过程。正因为这样,关注宋人对杜集整理性质的自我认定以及他们所采取的诠释方式便显得颇具意义。

曾噩在《重刻九家集注序》中说:“虽然,以诗名家,惟唐为盛,著录传后,固非一种。独少陵巨编,至今数百年,乡校家塾,龆总之童,琅琅成诵,殆与《孝经》、《论语》、《孟子》并行。”[11]而早于此的陈善在《扪虱新话》下集卷一中亦云:“老杜诗当是诗中六经,他人诗乃诸子之流也。”[12]在这些话语中,他们都着意将杜甫与有唐其他诗人加以区别,杜诗赫然与儒林诸籍同列,成了幼学童蒙必读之经典。因此,我们完全有理由认为,在宋人眼里,对杜诗的整理研究,实在也是一项别具意味的事业。吴若校刊杜诗作《后记》时尝云:“一集之微,更岁历十余君子始就。呜呼,儒业之难兴如此!”[13]吴若的感叹之言无意间明明白白地向我们透露出他们对杜集整理的价值认定——“儒业”, 杜诗的整理研究,俨然已成为儒学畛域内的活动。这也证明林继中先生“同向、同时”之论断的确不虚。

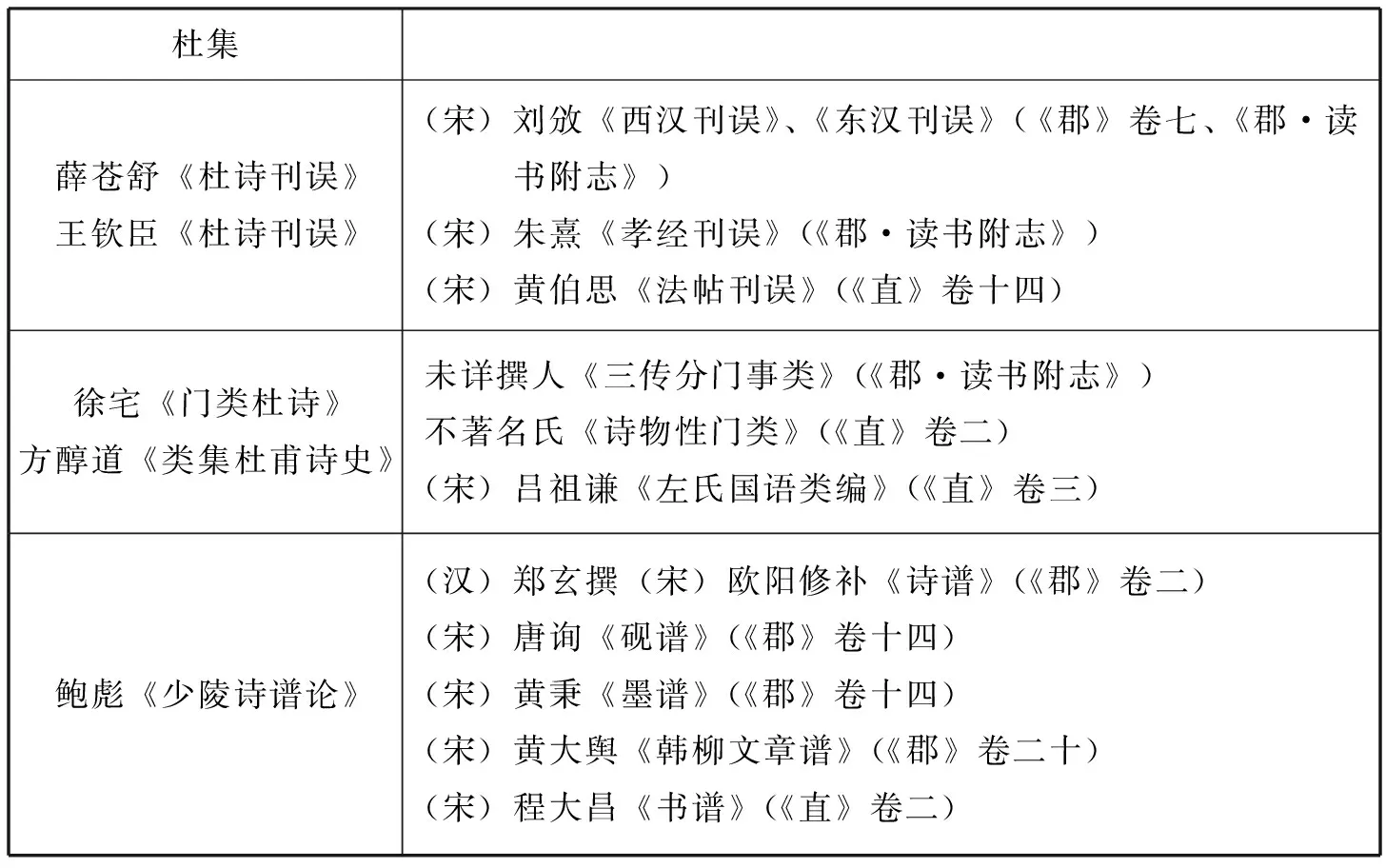

当然,比价值认定更具体而微的是杜诗诠释融入的理念与采取的方式。俞成《校正草堂诗笺跋》云:“昔陶隐居注《本草》,尝言不可有误,况注经乎!今君之注是诗也,片言只字,每每推详,决无差误。”[14]这是把注经“不可有误”的理念搬进杜诗笺释中来了。回视前头我们对杜诗整理过程所作的粗略考察便可明白,宋人之所以甘心在杜集上前赴后继地投注心血,倾全力于辑校集注一途。“辑”与“校”为的是恢复文本,此一望可知,不必赘言;而“集注”的产生也是为了注释的可靠性,这一层可从郭知达《刻九家集注序》中见出,《序》云:“杜少陵诗世号‘诗史’,自笺注杂出,是非异同,多所抵牾。至有好事者,掇其章句,穿凿附会,设为事实,托名东坡,刊镂以行。欺世售伪,有识之士,所为深叹!因辑善本……凡九家,属二三士友,各随是非而取之。如假托名氏,撰造事实,皆删削不载。”[15]然而倾全力于此,未始不基于他们对杜诗经典意义的这种信仰与审慎回护的态度。于是,校定、重编、补遗、增注、补注、传注、集注、正谬、音义、刊误等,举凡儒家用以施于经典文本的诠释体式无不为宋代的杜诗学者们所承接。当时杜诗辑注的体式,与宋儒研究经史之学所用的体式之间就出现的这一紧密而微妙的呼应,可从下表观之:

杜集薛苍舒《杜诗刊误》王钦臣《杜诗刊误》(宋)刘攽《西汉刊误》、《东汉刊误》(《郡》卷七、《郡·读书附志》)(宋)朱熹《孝经刊误》(《郡·读书附志》)(宋)黄伯思《法帖刊误》(《直》卷十四)徐宅《门类杜诗》方醇道《类集杜甫诗史》未详撰人《三传分门事类》(《郡·读书附志》)不著名氏《诗物性门类》(《直》卷二)(宋)吕祖谦《左氏国语类编》(《直》卷三)鲍彪《少陵诗谱论》(汉)郑玄撰(宋)欧阳修补《诗谱》(《郡》卷二)(宋)唐询《砚谱》(《郡》卷十四)(宋)黄秉《墨谱》(《郡》卷十四)(宋)黄大舆《韩柳文章谱》(《郡》卷二十)(宋)程大昌《书谱》(《直》卷二)

续表

说明:《郡》即(宋)晁公武《郡斋读书志》,《直》指(宋)陈振孙《直斋书录解题》。本文使用版本分别为:孙猛校证《郡斋读书志校证》,上海古籍出版社,1990年;徐小蛮、顾美华点校《直斋书录解题》,上海古籍出版社,1987年。

我们不难由此见出,宋儒常用以施与经典文本的研究体式几乎原封不动出现在杜诗的整理研究中。从本源上说,定型于汉代的古代文学阐释即脱胎于汉儒的解经活动[16],因此,杜诗的研究方式表面上看来似乎也仅仅是经学研究领域渗透移植的结果。但细加追究,其中还另有一些曲折,而且恰好关乎我们对宋代杜诗辑注整体特色的判断。让我们先指出其中曲折所在,再进一步讨论其内涵。

从现存宋代相关文献可知,在宋代学者整理旧学的业绩里,对前人诗文别集的研究大多限于搜辑、校补,惟对“依托五经以立义”(王逸《楚辞章句序》)的屈骚、“几不减六经”(邹浩语)的杜诗以及“行圣人之道,授圣人之言”(柳开《昌黎集后序》)的韩文(有时包含柳宗元文)不断进行注释,尤其是后二者,业已形成“千家注杜”、“五百家注韩”的繁盛局面。而在具体展开的过程中,它们的研究者们也都不约而同地起用了一些即便在后世也绝少施之于其他文人别集的阐释模式,如所谓“考异”(洪兴祖有《楚辞考异》,朱熹有《韩文考异》,并拟作《杜诗考异》)、所谓“辩证”、所谓“音义”(唐宋时期,“音义”体即广泛应用于经籍)等。具体到诠释内容上则专以考辨注疏、训诂诠释为主。蔡梦弼《草堂诗笺跋》谓:“每于逐句本文之下,先正其字之异同,次审其音之反切,方作诗之义以释之,复引经子史传记以证其用事之所从出。”[17]鲁訔《编次杜工部诗序》亦云:“余因旧集略加编次,古诗近体,一其后先,摘诸家之善,有考于当时事实及地理岁月,与古语之的然者,聊注其下。若其意律,乃诗之“六经”,神会意得,随人所到,不敢易而言之。”[18]蔡、鲁二氏自明体例之言差不多涵括了宋人杜诗诠释所涉及的各个层面,这里面融贯着儒家通过对典籍的整理和诠证以见其义理的精神宗旨,就像清人王鸣盛所总结的那样,“经以明道,而求道者不必空执义理以求之也。但当正文字,辨音读,释训诂,通传注,则义理自现,道在其中矣”[19]。可见,宋人注杜完全循着经典注疏的路向展开。而作为“诸子之流”[20]的其他诗人,虽然也有被整理、诠释的,但远没有注杜来得系统和深入,尤其是缺乏像注杜那样在对杜诗敬信的方式之下去诠释并反过来又加强杜诗权威的双向性。

由此可见,宋代的杜诗辑注与宋儒研究经史之学所用体式之间出现的那种紧密而微妙的呼应,毋宁是一种主动的选择,而并非被动的渗透。此一层意思,本不待多言,现在重新加以梳理,颇有助于我们对宋代杜诗辑注的阶段特色作一番更为细致的体察与认知。

我们回头再看洪业先生的那个论断:“窃谓宋人之于杜诗,所尚在辑校集注。”必须承认,从整体倾向而言,“辑校集注”确能涵括宋代杜诗辑注之学发展的历史状貌,但这一归结性的论断却也掩盖了其内部体例繁富、名目多样的事实。而就其旨归来说,各体的方法与目的也是略有不同的。如蔡梦弼所用的“笺”体,其在《草堂诗笺跋》中就有非常明白的交待:“每于逐句本文之下,先正其字之异同,次审其音之反切,方作诗之义以释之,复引经子史传记以证其用事之所从出,离为五十卷,目曰《草堂诗笺》。”[21]其他如王得臣以“旧注惜不忍去,搜考所知,再加笺释”[22]而为杜诗作“增注”,郑卬则“因二三友质问,爰就隐奥处著为音义”[23],也都有相对独立的宗旨与义例。它们虽说大部分都是解字释词、考辨名物的注疏之作,诚然大有退归“汉学”而与适兴此际的义理之学相背驰的趋势[24],但这也仅是其大势而已。其实注重自得的义理之学在宋人的杜诗辑注中并非毫无踪迹可寻。即以刚引及的蔡氏《草堂诗笺》来说,他的“其始考异,其次辨音,又其次讲明作诗之义”, 在时人俞成看来,已经能够“穷极理致”并“参之众说,断以己意”,因此俞氏以之为典范告诫“读诗者苟以意逆志,当自有定见,不可徇他人之说”[25],类似的意见同样见于真德秀、魏了翁的言论中。真德秀《跋余干陈君集杜诗》云:“尹和靖论读书法,必欲耳顺心得,如诵己言。陈君之于杜诗,可谓耳顺心得矣。”[26]又魏了翁《侯氏少陵诗注序》:“读是诗者,滞于笺释而不知所以自求之,自得之,则鲁直耻之,予亦耻之。”[27]这些不正是义理之学解释方法论的精神吗?这就与仅仅诠释名物,或为杜诗一字一句寻出处的做法不能不有所区别。

让我们再举杜旃《杜诗发微》为例,试作分析。周采泉认为《杜诗发微》只是杜旃所作《杜诗集注》的附录,属于诗文评一类[28]。且无论杜氏当时作《发微》仅是作为全集的一个附录,抑或是已经独立成书,其有别于“集注”的事实则是无可怀疑的。从杜氏采用“发微”这种解释体式,同样可以证实我们的推断。颜师古关于“微”的解释是“释其微指”[29],可见这一解释体式注重发掘经典的微言大意,入其深处,阐其隐微。而据读过《杜诗发微》的楼钥的意见,杜氏此作确能“发少陵之微意,非浅识者所及”[30],是名副其实的“发微”之作。至于杜田的《杜诗博议》,显然有意效仿首创此体的吕祖谦《东莱左氏博议》的做法,也当有类似的“随事立义,以评其得失”[31]的旨归。

经过上文粗略的分析,现在我们可以从文本诠释程序的角度对宋代的杜诗辑注稍作总结了。“一种文本,只有当其是细心地得以确定的时候,才能得到较好的研究。”[32]宋代的杜诗学史,从一定意义上看是对杜诗文本不断进行修复的历史。在“人间苦无善本”、“古律异卷,编次失序,不足以考公之出处及少壮老成之作”[33]、“读者未能猝解,是故不可无注”[34]的淆乱情形之下,宋人一心只欲恢复、完善杜诗文本,他们纷纷以整理、编次杜集为己任,或为校定,或为补遗,或为刊误,或为集注,这就是此际杜诗学何以会偏离时代的义理之学而退至汉学的因缘,也实在是杜诗辑注发展之初的必由之途。诚如上文的分析所示,一旦杜诗文本系统相对固定,从文本的修复自然会过渡到对文本潜在意蕴的解释,从而又一定程度地呼应了发明义理、注重自得的时代学术思潮。总而言之,从正文字、辨音读到释训诂、通传注,乃至发其隐微,围绕杜诗而形成的杜诗辑注之学,不但极具规模,而且也呈现出了自身的体系,这说明杜诗的解释传统在宋代已经形成。

尽管终整个宋代杜诗辑注的进程,这种来自义理之学的渗透所产生的诠释效应仍然极为有限,但其作为杜诗研究新路向的出现,却预示了此后杜诗的诠释将逐渐脱出训诂而转向意义理解。

注释:

[1] 《集千家注杜工部诗集·序》,影印文渊阁《四库全书》本。

[2] 参见莫砺锋:《杜甫评传》,南京:南京大学出版社,1993年,第8页;张忠纲:《杜甫诗话六种校注》,济南:齐鲁书社,2002年,第265页所论列宋人的评杜言论。

[3] 参见下面三种著作:1.林继中:《文化建构文学史纲(中唐—北宋)》中《整合客体于主体的新图式》一章,西安:三秦出版社,1994年;2.许总:《杜诗学发微》中《论宋学对杜诗的曲解和误解》一文,南京:南京出版社,1989年;3.张高评:《杜集刊行与宋诗宗风——兼论印本文化与宋诗特色》,2004年上海“中国中世文学国际学术研讨会论文”。

[4] 洪业:《杜诗引得》,上海:上海古籍出版社,1985年,第40页。

[5] 王瑞明点校:《李纲全集》卷138,长沙:岳麓书社,2004年,第1320页。

[6] (宋)黄庭坚:《与洪驹父书》,《豫章黄先生文集》卷19,四部丛刊本。

[7] (清)王夫之著,戴鸿森笺注:《姜斋诗话笺注》卷2,北京:人民文学出版社,1981年,第44页。

[8] 关于杜诗伪注及其成因的论述,参见莫砺锋:《杜诗“伪苏注”研究》,《文学遗产》1999年第1期。

[9] 汪氏:《书少陵诗集正异》,转引自周采泉:《杜集书录》,上海:上海古籍出版社,1986年,第27页。

[10] 林继中:《文化建构文学史纲(魏晋—北宋)》,北京:北京大学出版社,2005年,第253页。

[11] 洪业:《杜诗引得》,上海:上海古籍出版社,1985年,第1页。

[12] 转引自华文轩:《古典文学研究资料汇编·杜甫卷》上编,北京:中华书局,1964年,第334页。

[13] (清)钱谦益:《钱注杜诗·附录》,北京:中华书局,1958年,第34~35页。

[14] 遵义黎氏校刊:《覆麻沙本杜工部草堂诗笺》卷末跋一,古逸丛书之二十三。

[15] 洪业:《杜诗引得》,上海:上海古籍出版社,1985年,第1页。

[16] 郭英德等著:《中国古典文学研究史》,北京:中华书局,1995年,第63页。

[17] 遵义黎氏校刊:《覆麻沙本杜工部草堂诗笺》,古逸丛书之二十三。

[18] 遵义黎氏校刊:《覆麻沙本杜工部草堂诗笺》,古逸丛书之二十三。

[19] (清)王鸣盛:《十七史商榷·序》,上海:上海书店出版社,2005年。

[20] 前引陈善《扪虱新话》即曰:“老杜诗当是诗中六经,他人诗乃诸子之流也。”

[21] 遵义黎氏校刊:《覆麻沙本杜工部草堂诗笺》,古逸丛书之二十三。

[22] 遵义黎氏校刊:《覆麻沙本杜工部草堂诗笺》卷末跋一,古逸丛书之二十三。

[23] 转引自周采泉:《杜集书录》,上海:上海古籍出版社,1986年,第608页。

[24] 林继中先生有这样的论断:“如果说宋代经术经王安石手而义理之学兴,传注之学废;那么宋代阐释学则反之,经山谷手而字字求出处之风盛,退至郑玄笺注《诗经》的‘汉学’。”(见《文化建构文学史纲(魏晋—北宋)》,北京:北京大学出版社,2005年,第284页)后来张高评也有类似的论断:“专以考辨名物训诂诠释杜诗,此与标榜‘六经注我’,注重自得、创造之宋学大相径庭。由此观之,宋人注《杜》,黄庭坚及江西诗家强调‘无一字无来处’,大有回归汉学之趋势。”(见前揭文)

[25] 《校正草堂诗笺跋》,遵义黎氏校刊:《覆麻沙本杜工部草堂诗笺》,古逸丛书之二十三。

[26] (宋)真德秀:《西山先生真文忠公文集》卷三十六,上海:商务印书馆,1937年。

[27] (宋)魏了翁:《鹤山集》卷五十五,影印文渊阁《四库全书》本。

[28] 周采泉:《杜集书录》,上海:上海古籍出版社,1986年,第610页。

[29] (宋)洪迈撰,孔凡礼点校:《容斋随笔·容斋五笔》,北京:中华书局,2005年,第893页。

[30] (宋)楼钥:《答杜仲高书》,转引自周采泉:《杜集书录》,上海:上海古籍出版社,1986年,第609~610页。

[31] (清)永瑢等撰:《四库全书总目》卷27评吕祖谦《东莱左氏博议》语,北京:中华书局,1965年,第220页。

[32] [法]罗杰·法约尔著:《批评:方法与历史》,怀宇译,天津:百花文艺出版社,2002年,第321页。

[33] (宋)范成大语,周采泉:《杜集书录》,上海:上海古籍出版社,1986年,第7页。

[34] 洪业:《杜诗引得》,上海:上海古籍出版社,1985年,第1页。