产权公共领域与农地确权颁证

2014-08-08马超峰薛美琴

马超峰,薛美琴

(中共温岭市委党校,浙江温岭,317500;上海交通大学国际与公共事务学院,上海,200030)

一、问题的提出

农村经济的发展过程不仅是农村资源要素市场化的过程,也是资源要素产权的逐步界定过程。土地作为农业生产的关键要素,其产权界定直接影响了建国以来农业生产的绩效。产权明晰成为农业发展改革的重要方向,然而在现实的操作中,特别是基于农业生产的特性,产权明晰并不是一个简单的权利界定过程。特别是在生态压力与利益分化的背景下,农地的确权需要考虑多重因素,对产权进一步的界定,需要更多基于合作视角下的产权重组。产权的界定与产权的合作重组是未来土地问题以及农业经济发展的关键。

明晰产权的根本归宿在于农村集体产权制度的完善,目的在于农户权益的保护。二者之间存在一个分化与再组合的过程,如何确权需要考虑再整合的路径。只有充分认识产权的合作路径,才能克服产权清晰中存在的问题。张静(2003)基于农村土地纠纷处理情形的研究中指出:土地使用权的界定并不是建立在稳定的法律制度之上,而是常常随着政治权力和利益集团的参与而不断变化,产权归属表现出极大的弹性。[1]形成于国家工业化时代的农村集体土地所有制,在农民、集体和国家之间的权利界定方面,带着与生俱来的先天模糊性。在禁止土地流转的情况下,此种权利模糊除导致资源配置效率的低下外,一般还难以为祸。一旦土地开始流转,模糊的产权很容易为互相侵犯权利提供“方便”。[2]

此外,现阶段土地流转的不稳定,并不是产权界定的不完全,而是在产权界定过程中挤压了合作的公共空间,缺乏整体意义上的权利底线与共同体的范围界定。内外部因素形成众多的公共领域,有的被个人利益不断侵蚀,在“囚徒困境”之中形成“公地的悲剧”,也存在集体行动困境之下公共领域的荒废。因此,确权本身问题的解决并不在于对个体利益的如何界定,更多是基于公共领域合作问题的解决。所以,理解确权颁证在不同的公共领域下形成的不同路径,是理解现阶段农地确权的关键。本文借助产权公共领域的研究,来分析现阶段确权颁证中存在的问题以及不同区域确权颁证所展开的图景。

二、土地产权公共领域与合作视角下的村社理性

(一)产权公共领域的界定与分类

从传统自给性农业向现代商业化农业转型过程中,地权的细分与流转形成复杂产权。张曙光(2012)等认为不存在绝对有效的产权安排,只能在状态依存的互动过程中寻求相对有效的产权结构[3]。在实际生活中产权常常处于模糊与象征性状态,而且可能在讨价还价的过程中不断地被重新界定(张静,2004;张小军,2004)[4]。产权可以理解为是社会博弈的结果而不是它的前提(汪丁丁,1996)[5]。而博弈的焦点就在于公共领域。

巴泽尔(Y.Brazel, 1989)从产权界定的技术限制以及行为能力视角,界定了公共领域这一概念。由于交易费用的存在,任何权利的界定都是不充分的,未界定部分就形成产权公共域。公共领域资源的价值叫做“租”。可以说,产权稀释、模糊产权、产权残缺、产权弱化、产权的削弱(巴泽尔,1989;李稻葵,1995;德姆塞茨,1999;埃格特森,2007;菲吕博腾和配杰威齐,1994)都是对于产权公共领域的不同侧面描述。此外,周雪光(2005)从组织社会学视角,认为产权反映了一个组织与其环境即其他组织、制度环境, 或者组织内部不同群体之间稳定的交往关联[4],并基于此提出“关系产权”的概念。由此可以进一步的认为,产权界定的焦点在于公共领域,也就是租值的分配合约。因此,产权不仅需要经历一个细分的过程,而且还需要一个再组合的过程。组合的“场域”在于公共领域,组合的有效机制在于租值的平衡。

对于产权公共领域的界定,不同学者根据不同的标准进行了相应的划分。肖屹、钱忠好(2005)基于交易费用结合正常与非正常因素,将农地分为公共领域Ⅰ与公共领域Ⅱ。罗必良(2011)从技术、所有者、产权主体、行为能力、法律与政府行为等维度界定了公共领域(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ),并对五类公共领域做了相应的分析。对于产权公共领域的划分实际是对于产权公共领域形成的不同解释。

(二)合作视角下的土地产权的公共领域

已有的文献主要是基于公共领域带来的模糊解释,也存在基于策略视角的公共领域分割,但是基于合作视角的研究却不多。产权公共领域的存在固然有技术、能力、制度层面的缺失,但更多的可以理解为一个合作的困境。如何在产权公共领域分配租值,将决定未来合作的可能路径。农业生产的特性有别于其他产业的发展,自然约束需要在持续发展的理念下寻找合作的空间,而社会约束则需要更多有效公共领域来选择相应的策略。

可以说,任何自然资源一定存在一个界限与范围。资源单位不是共同使用的,但是资源系统常常是共同使用的[6]。公共池塘资源的治理正是基于资源单位(流量)与资源系统(存量)这两者之间的均衡,寻找国家和市场之外的合作新路径。建立完备的制度不仅是可行的,而且对于具有地方性特点的公共资源及其占用着来说,也是十分必要的[7]。从企业治理结构来看,企业治理由传统的股东至上演进到共同治理模式,实际上表明企业不仅要重视股东的权益,而且要重视其他利益相关者对经营者的监控;不仅强调经营者的权威,而且要关注其他利益相关者的实际参与。这样一种利益相关者共同治理企业的模式反映了现代市场经济的要求[8]。

因此,在解决产权公共领域的租值分配过程,就需要更多的基于合作视角。农业自身作为一个产业而言具有很强的开放性,农业作为生态系统之一,又具有很强的脆弱性。特别是我国特有的资源约束背景下,土地细碎化、土地流转困境以及地权保障不足,使得合作成为“三农问题”解决的关键。而土地公共领域租值的合理化解是未来合作的关键纽带。没有各种公共制度作为支持的基础,任何市场都不能长期存在下去。在现实的场景中,公共的和私有的制度经常是相互啮合和相互依存,而不是存在于相互隔绝的世界里。[6]

(三)产权公共领域与村社理性

产权公共领域的存在是农业合作的重点,无论是治安团防和水利灌溉,地权的整合是合作的基础。要超越个人利益(私人福利)并通向公共福利的社会构建,自我实现以及交流行动或沟通行动, 有必要在一种公共的内容里来进行。[9]经济规模小的主体通过合作行动,会使总产出增加;因为合作往往要在一定的组织框架内进行,这个借由合作获得的产出增量(由)即为合作者获得的“组织租”。[10]村社理性正是建立在公共福祉与组织租的分享机制之上。农村土地产权公共领域形成关键是基于土地面积限制与土地功能的多重属性。特别是我国人均土地面积狭小,农户土地的确权对于农户土地利用而言仅仅是一小步。村社理性也是建立在土地确权之后的合约之上,但是由于土地产权并不是单一维度的权利,确权的程度与维度与村社理性的程度存在很大的关联。特别是市场化的分割与传统社会的交错,以及环境问题的凸显,使得共同体面临的问题不断复杂,对村社理性的需求也不断增大。将土地确权建立在村社理性的基础之上,是化解现阶段矛盾的关键。

土地公共领域问题的解决正是村社理性的基础与纽带,传统农村社会的“公田族产”是乡绅在基层发挥作用的关键。它在乡村资源再分配与福利再平衡过程中起到了关键性作用,使得村社稳定性不断得到加强。与此同时,公田族产也是乡村公共产品建设的重要支撑。个人理性转向“内公外私”的村社理性,需要建立在良好的信任之上,而关键在于公共利益的再发现与公共利益中“成本−效益”的合理分担。市场化、社会化的激剧推进使得农村日益走向崩溃的边缘,只有合作,重新认识个人理性之上的村社理性,合理解决公共领域的租值分配,最终找到公共领域的技术解与契约解的交集。

三、产权公共领域视角下确权颁证的差序格局

按照国土资源部为农村集体土地确权颁证设定的工作流程,农村集体土地所有权确权登记发证工作主要包括三个环节:确权、登记、发证。

个体化视角的产权问题解决路径,其根本指向在于权利清晰。而这样的逻辑需要约束较高的制度前提。由于制度前提的不足,产权公共领域问题便由此而生。无论是何种类型的产权公共领域,都是基于制度前提而言。现实中的产权确定往往并不是基于权利本身的归属,而更多的则是共同体内部的利益再分配。产权界定的过程就是在共同体内的博弈过程。

从理论上来看,土地产权主要有三个因素构成:土地产权主体、土地产权客体、土地产权束。其中土地产权束是指土地产权的整体组成以及不同产权主体所拥有的产权客体的具体组成[11]。因此,农地确权颁证的过程不仅需要关注个体利益问题,而且还需要考虑作为整体意义上的共同体利益。

(一)个体化视角下的确权颁证

在理想背景下,任意处的地租可以通过以下公式求得:

式中 Pc(t):在距离市场 t处单位土地的租金;N:单位面积土地上农产品的产量;Pc:市场上每单位农产品的价格;C:生产每单位农产品的成本;Kc(t):在距离t处向市场运输每单位农产品的成本。[12]

当t=t1;t1为距离市场较远的地区,由于远离市场,交通成本Kc(t1)较大,由于信息不对称以及交通因素的制约,Pc也被压低。因此,Pc−C−Kc(t)的值较小,Pc(t1)也低。所以,处在远郊的农户,地租的价值较低。特别是,在人均土地资源较少的地区,土地地租价值更得不到农户的重视。农户更为关注的是土地所承担的保障功能。

当t=t2;t2为距离市场较近的地区,由于距离的缩短,交通成本Kc(t2)降低,信息的进一步充分,使得市场价格相比于远郊而言更加接近真实的销售价格。Pc−C−Kc(t)的值变大,Pc(t2)也变大。若 t1与 t2处所从事为相同产业,那么地租的变化在于市场优势与交通成本的变化。

因此,∆=t2−t1所形成的极差地租为:Pc(t2−1)=N[Pc(2−1)−Kc(t2−1)]。然而,在实际的情况中,∆=t2−t1所形成的差异,正是流通部门生存的空间。所以,仅就单一产业农业而言,运输成本以及信息不对称所形成的价格差异,仅仅是土地级差地租形成的一小部分,而这部分收益也不一定能够全部归属于农户。放宽约束假定,土地利用方式的改变,农户选择其他产业,那么级差地租便更为引人关注。

从理论上来看,土地级差地租形成来自于两个方面的因素,一是区位,二是时间。其中区位因素与城市化进程存在较大关联,是一个静态意义上的决定因素;而时间可以理解为对于土地价值的一种预期,它与城市发展方向和产业布局存在较大的关联,是一个动态意义上的决定因素。三十多年的经济发展使得经济地理格局发生了重大的变化,市场化的力量将区域经济不断地分割,而市场化力量的动向又给予不同区域不同的经济预期。土地级差地租的不断形成与分配,可以说是改革历程最激动人心的诠释。级差地租是形成产权公共领域的关键动力,在确权颁证的过程中,确权的难点往往在于因地租发生变化而产生的产权公共领域。

当土地利用形式发生变化时,Pc(t)不再是决定土地利用的尺度。地理因素、农产品价格以及单位面积的产量不再是土地租值考虑的环节。此时,土地价值成为以企业为背景的利润问题。

此处关系可描述为:G=V−C−R。其中G:利润;V:营业量;C:经营成本;R:土地成本。由此可知,此时的土地租值是企业利润的一部分,因此其值的大小取决于企业经营的状况。就农户而言,土地成本就是其土地使用变化带来的价值,这一价值的决定对于个体农户而言可以视为给定。而确权颁证问题的切入点,正是在此基础之上增大农户对于土地权利享有的稳定性和确定性。

(二)合作视角下的确权颁证

现实的状况并没有因为个体问题的解决而得到处理。个体理性的结果并不是通向集体问题解决的坦途。农地确权颁证中需要清晰界定两个主要核心变量,一是基于土地流转背景下的土地确权,二是基于土地非农使用过程中的地租再分配问题。可以说,两者的界定都是基于地租价值的合理化。然而,地租本身又不是一个单一维度的价格问题,确权颁证也就不再是简单的权利清晰问题。

以远郊土地流转为例,在不改变土地利用形式的前提下,放宽理想背景的假定,考虑t=ty时,引入中介环节与农户交流合作环节。可以说:在Pc(ty)=N[Pc−C−Kc(ty)]中,Pc(ty)的决定就静态个体而言,只能在 C与N两者之间选择。而C的降低与N的提高是一个问题的两面,C与N的讨论也正是农业发展道路选择的焦点。土地流转是解决C与N的路径之一,虽然规模的扩大并不一定能够使得N增大,但是它使得生产要素之间的替代成为了可能。此时农地确权关键在于土地流转时的交易成本。土地集中需要农户参与合作,公共领域便开始形成。由于土地流转并不是土地权利的全部转移,因而依然存在产权的不确定性,而这一不确定性则是公共领域的所在。交易成本内化为公共领域内部的租值分配问题。而交易成本的决定更多的依赖共同体内部的习俗以及基层干部对于政策的解读。可以说,在土地利用形式不发生变化的前提下,农户对于农地确权的根本指向在于土地的使用权,但是承包周期又受到农村自身人口周期变化的影响。已有的研究表明,农户土地流转半径绝大部分基于血缘、地缘关系,农地流转的期限基本没有形成硬的约束,周期的长短依然取决于农户退出城市的时间。

将生产的单位成本C划分为两部分,一是由于土地流转带来的成本变化,二是土地流转过程中的谈判成本。此时,C=C1(N)+C2(PP),其中C1为单位产量的函数,而C2则是人口周期(PP)的函数。将成本函数代入Pc(ty)中可知,从地租视角来看,远郊农户在土地流转中受到外部影响的关键在于人口的变化,而人口因素正是公共领域的基础。

从近郊来看,土地利用形式的改变,使得多种势力介入到传统的农村社区。与此同时,原有农村社区结构也因土地带来的利益而不断分化。对于农户利益的侵蚀,往往的解释在于地权保护的力度不够,但是中央对农地使用权确权政策的演变与实际执行情况,反映的可能不单是执行中的技术问题,更可能是地方基层政府和农民利益的冲突问题。因此,确权颁证的过程并不是个人利益最大化,而是合作收益最大化。而合作的成本依然取决于农地博弈中的各方力量。

(三)以产权公共领域为载体的确权颁证

无论是近郊还是远郊,土地确权颁证都不可避免的涉及到公共领域问题。正是这一公共领域载体成为确权颁证的难点与出路。农村集体土地不仅是农户生产的重要资源,也是农户生活的重要空间。正是具有个体与整体的资源要素特征,使合作成为农村经济发展的关键。有效的合作是基于有效的合约之上,而产权视角的合作更是在三十年经济发展中得到有效的验证。因此,产权公共领域是农村确权颁证的重要突破口。

以远郊为例,土地流转形成农地规模集中,使得农业生产效率得到提升。产权公共领域形成的方式是局部到整体的过程。而近郊则与之相反,土地利用形式的改变,使得土地价值急剧增大。与农业发展不同,产业形式的改变,使得原有农户对公共产品的需求,特别是环境卫生资源的诉求不断增大。产权公共领域形成方式是整体到局部的过程,是成本分担问题。但是,无论是远郊还是近郊,农地的确权颁证关键在于对公共领域的合理利用,并在此基础上形成有效的产权合约安排。从个体化视角的确权颁证到合作视角下的确权颁证,关键在于农户参与交易成本的解决,而这一问题的核心在于公共领域。

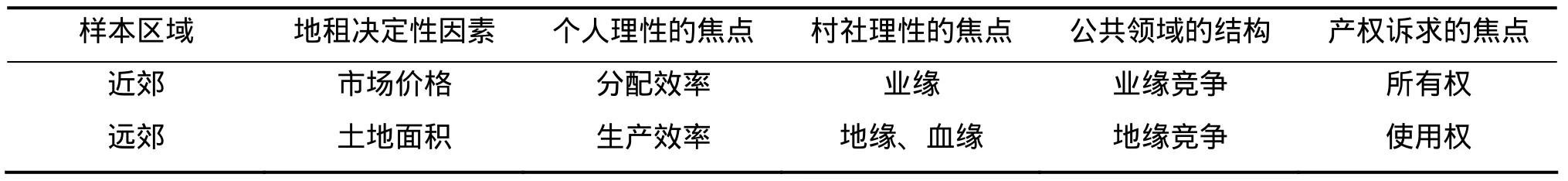

从近郊远郊的五个维度比较来看,远郊的公共领域结构更多是一个地缘结构的竞争模式,而近郊则是业缘竞争模式。因此,在产权公共领域利用上,以及合作模式选择上,都存在较大的区别,且存在差序格局。

从近郊来看,产权公共领域主要的困难在于业缘竞争,合作的基础在于公共服务。而远郊,产权的公共领域则是在于地缘竞争乃至血缘竞争,合作的基础在于公共产品的提供。因此,可以表明,农地的确权颁证并不是简单的个体行为,而是一个共同体的协调过程。

四、余论

适当扩大农民集体的土地权利和适当限制农民个体的土地权利,不仅有利于耕者有其田,而且有利于提高农业效率;通过虚化农民集体的土地所有权来片面扩大农民个体的土地权利,只能导致农民集体的解体和多数耕种者的利益受损。因为,土地作为一种资产而言,具有很强的个体化特征,但是作为一种资源来看,具有很强的公共特点。农业发展所承受的自然约束相比于工业环境有着很大的不同。因而也就需要在关注个体的同时,更加关注公共问题。

土地确权是农户个体利益保障的关键,但是农户并不是单一存在于社会的个体。产权在进一步明确的时候还需要关注产权的组合。因此,在土地确权时不一定要将村集体排除在确权主体之外。回顾我国农村改革发展的历程,一方面在于农村要素资源产权不断明晰,但是另一方面也是农村要素资源不断组合的过程。由于特殊的国情,细碎化的资源所有模式,需要在一个有效的公共政策平台上使得资源要素得到组合。而这样一个平台所依托的载体便是一个有效的集体经济,而这一集体经济这事个体产权有效组合的有机体。

产权公共领域所带来的模糊,被认为是农户权益受损的关键。土地确权正是基于这样的出发点而展开的。但是现实的状况并不是如此,公共领域的形成一方面如巴泽尔所言的由于交易成本以及技术因素导致的难以分割,但是另一方面也来自于天然固有的有效依赖所导致的难以分割。因而,公共领域的存在既是农户权益受损的关键,也是农户合作合理分享公共领域租值的关键。

表1 近郊与远郊产权公共领域比较

从个体理性到村社理性,农户从一个理性经济人变为一个经济社会人。产权的明确逐步嵌入到村社发展的公共领域之中。从个体理性扩展为村社理性,土地资源呈现出一种“内公外私”的产权结构。这种结构的形成有别于“公有私用”直接描述,更是对于传统产权结构的一种扩展,将社会约束加入到农户理性的预算框架,使得产权逻辑得到进一步的扩展。它体现出来的不再是个体化视角下的对于公共领域的进一步分解,而是在合作视角下,对于公共领域租值的有效分享模式。

[1]张静.土地使用规则的不确定: 一个解释框架[J].中国社会科学, 2003(1): 113−124.

[2]北京大学国家发展研究院综合课题组.还权赋能: 成都土地制度改革探索的调查研究[J].国际经济评论, 2010(2): 54−92.

[3]张曙光, 程炼.复杂产权论和有效产权论: 中国地权变迁的一个分析框架[J].经济学, 2012, 11(4): 1119−1238.

[4]周雪光.关系产权: 产权制度的一个社会学解释[J].社会学研究, 2005(2): 1−29.

[5]汪丁丁.产权博弈[J].经济研究, 1996(10): 70−80.

[6]埃莉诺•奥斯特罗姆.公共事务的治理之道: 集体行动制度的演进[M].上海: 上海译文出版社, 2012: 38.

[7]佩特拉•多布娜.水的政治: 关于全球治理的政治理论、实践与批判[M].北京: 社会科学文献出版社, 2011: 177.

[8]杨瑞龙.现代契约观与利益相关者合作逻辑[J].山东社会科学, 2003(3): 9−11.

[9]J S, 朱恩, 孟凡民.私人领域与公共领域之间的辩证[J].北京行政学院学报, 2005(06): 91−94.

[10]温铁军, 董筱丹.村社理性: 破解“三农”与“三治”困境的一个新视角[J].中共中央党校学报, 2010(8): 20−23.

[11]周诚.土地经济学原理[M].北京: 商务印书馆, 2007: 162.

[12]威廉•阿朗索.区位和土地利用[M].北京: 商务印书馆,2010: 47.