新媒体时代高校图书馆的版权保护与传播伦理

2014-08-04

(浙江理工大学图书馆, 杭州 310018)

传播学大师施拉姆在“最后七分钟”理论中指出,如果把人类的进程划分为一天,那么在23点之前,人类传播史上几乎都是空白,一切重大的发展都集中在最后7分钟。正如这个形象的比喻所言,信息的传播总是以加速度与叠加的方式进行着。每一次传播技术革命,都带来信息扩散方式的巨大变革,同时也给人类社会带来诸多始料不及的影响,这其中就包括版权问题。随着互联网技术的日臻成熟与计算机的普及,版权进入数字化时代,“象牙塔”里的图书馆也不例外,读者使用数字版权时有意或无意造成侵权,版权保护难度增大等一系列问题引发了连锁反应。如何在有效地传播数字版权保护信息、加大保护力度的同时强化读者合法使用数字资源的自觉性,成为“地球村”里的热门话题。

一、新媒体环境催生新的版权问题

早在300多年前,为保护独立创作者享有自己的劳动成果,已经产生了著作权法律。“1709年,在英格兰通过了版权法(copyright act),这是世界上第一个现代版权法案。”[1]而后,西方国家都陆续颁布了自己的版权法律,“1793年法国颁布著作权法,1837年德国颁布著作权法,1865年意大利颁布著作权法,1875年加拿大颁布著作权法,1899年日本颁布著作权法等。著作权或版权的法律制度一开始就是平衡创作者、传播者和使用者的利益关系。”[2]11由于西方发达国家率先制定的版权法诞生于印刷媒体环境,当这些法案面对新出现的电视、留声机、照相机、录像机等电子媒体时,一次次经受挑战,多次调整后而逐步完善,形成了世界性多边保护协定,签署了多份公约,例如《世界版权公约》(1952),《保护表演者、唱片录制者和广播组织公约》(1961,罗马公约),《保护唱片录音者防止其唱片被擅自复制的公约》(1971,日内瓦公约),《人造卫星播送载有节目信号公约》(1974,卫星公约)等。

互联网新媒体的出现,颠覆性地打破了国际版权保护体系所形成的平衡关系。这是因为,与以往其他传统媒体不同,“信息高速公路最初是政府出于政治原因而发展起来的。原始的互联网是一个计算机网络,首先被设计来支持军方,在20世纪60年代得到重新组织,主要供全世界在大学和政府实验室里工作的科学家之间相互迅速和方便地交流。这个系统一直局限于知识界和军方的精英中,直到20世纪80年代初互联网才开始成形。”[3]261互联网在公民社会中被广泛应用不过三十来年的时间,但其所具有的超强信息渗透与影响扩散能力,是以往任何传统媒体无法比拟的。互联网提供的“点对点”(peer to peer)的传播环境,使得终端用户之间可以直接进行信息分享和传播,依靠国家强制力和法律责任来控制版权信息,从而保护版权人的利益几乎是不可能的,“数字版权保护”应运而生。

数字版权是作者享有的以数字化方式保存、复制、发行作品的权利。“作品被以二进制数字的形式固化在硬盘、光盘等载体上进行复制和传播,这种传播可以借助这些物理介质转移,也可以通过互联网或无线互联网络以信号的形式传播。”[2]4由于版权原本即是“复制的权利”,因此“一旦产生新的复制方式,其权利的内容也随之而发生变化。每一种新技术、新载体的出现都不断地引发新的版权问题甚至是社会问题,并在一定程度上激化了权利人利益和公众利益之间的矛盾:一方面,版权人总是希望法律能赋予自己更多的垄断权利,以便从他人对自己作品的使用中获得更多的利益;另一方面,作品使用者却希望在利用作品时付出最小的代价,因此希望法律能对作者权利作出更多的限制。”[2]10

数字媒体给版权保护带来多种不利影响,这主要与信息产品再生产的特性有关。斯坦福大学的保罗·罗默(Paul Romer)发展了熊彼特的理论,指出“信息是一种与一般物品有着本质区别的商品。因为信息的生产成本很高,而再生产的成本却极低,信息市场常常遭受惨重的失败。”[4]“在传统市场中,价值取决于稀缺的概念(concept of scarcity)。而在网络经济中却是另一番景象,货物的价值随着货物传播的增加而增加。稀缺被大量(mass)所替代。由于这种新的市场规则使得我们一些法律规则不再适用这种新的虚拟的现实。一些支持知识产权法的基本假设被动摇了。”[5]与传统物权保护不同,新的信息经济将更加激化效率要求与激励机制之间的矛盾,引发数字时代版权保护的悖论,版权拥有者所强调的经济权利是否影响到了公民的信息自由权利,如何实现两者间的平衡?如果不保护数字版权,将影响版权拥有者的经济利益,严重挫伤创作者的积极性,从而使得整个社会的智力创造成果减少,阻碍社会发展进程;如果严格保护数字版权,将损害信息资源低成本共享与信息自由权利,知识的教育与传递意义就会大打折扣,这有违知识创造的初衷,最为关键的是,网络新媒体时代,如何有效保护数字版权,也是普遍遭遇的棘手难题。

二、“自上而下”的版权保护方式存在弊端

在新技术发展背景下,国际社会普遍采取政策收紧策略,重点放在相关法制规定的调整方面,希望通过这种“由政府到公民”的强制性方式,引发全社会的关注,继而实现合法有效的版权保护,平衡社会各方的利益关系。于是,近年来各种数字版权保护条例纷纷出台。

国际出版商版权理事会(International Publishers Copyright Council, IPCC)在其《图书馆、版权与电子环境立场》中从出版商视角看待图书馆版权问题,提出以下主张:“数字的是不同的;数字化作品需要适应其特性的版权保护;除了有限的合理使用,不应有‘私人’或‘个人’使用豁免;数字作品传递是出版商提供的新的基本服务之一等。”[6]1996年9月,欧盟执委会为了重申在计算机存储中的短暂行为同样构成复制,为此颁布了信息社会著作权及相关权《绿皮书》;1997年12月,该执委会又在《信息社会版权指令》中强调了以有线或无线的方式向公众传播作品的专有权。

各国也修订或制定数字版权保护法案,以美国和日本为例。“1976年,面对着因新的传播技术而带来的版权问题,美国国会通过了一项针对文学、戏剧、音乐作品以及电影、电视节目与录音的立法。”[7]1998年10月28日,美国通过了《数字千年版权法》,以公开表演权和公开展示权涵盖了网络传输。日本于1997年6月10日通过《著作权法修正案》,重新定义以有线或无线方式对公众传输的相关行为,将著作权人对公众传输作品的权利扩大到对公众提供其作品的范围。

近年来,中国也相继出台多项数字版权保护政策。2006年5月30日和2006年7月1日分别实施的《互联网著作权行政保护办法》和《信息网络传播权保护条例》,对信息网络传播权作了更为明确的规定,互联网中的版权问题成为规制的重点。2007年8月21日颁布的《博客服务自律公约》,号召博客作者加强信息伦理素养。2001年10月27日,中国《著作权法》进行了颁布后的第一次修订,增加了“信息网络传播权”,从而使传播者具有“在其个人选定的时间和地点获得作品的权利”。

问题在于,单纯依靠国际组织与各国政府加大数字版权保护力度,在人人都是信息传播者、接收者,缺少“把关人”的网络媒体与虚拟社会中,这种自外而内的单方面努力是否真正有效?如果将重点放在合法使用数字版权的信息传播方面,提升受众的信息素养水平,数字版权保护是否可能是另外一番景象?

新技术的使用,更加方便信息的传播与知识的分享,仅仅动几下鼠标就可以在瞬间完成一篇电子文档的下载,在社交网络群里匿名转发甚至委托他人挂在商业网站非法销售从中获利,由于数字资源“零成本”复制的特殊性,虚拟网络信息传播者的隐匿性与复杂性,这便极大增加了数字版权保护的难度。高校图书馆作为仅有数字资源采购权利,但没有直接管理信息使用者权利的二级单位,在新媒体时代管理数字版权难度就更大了。

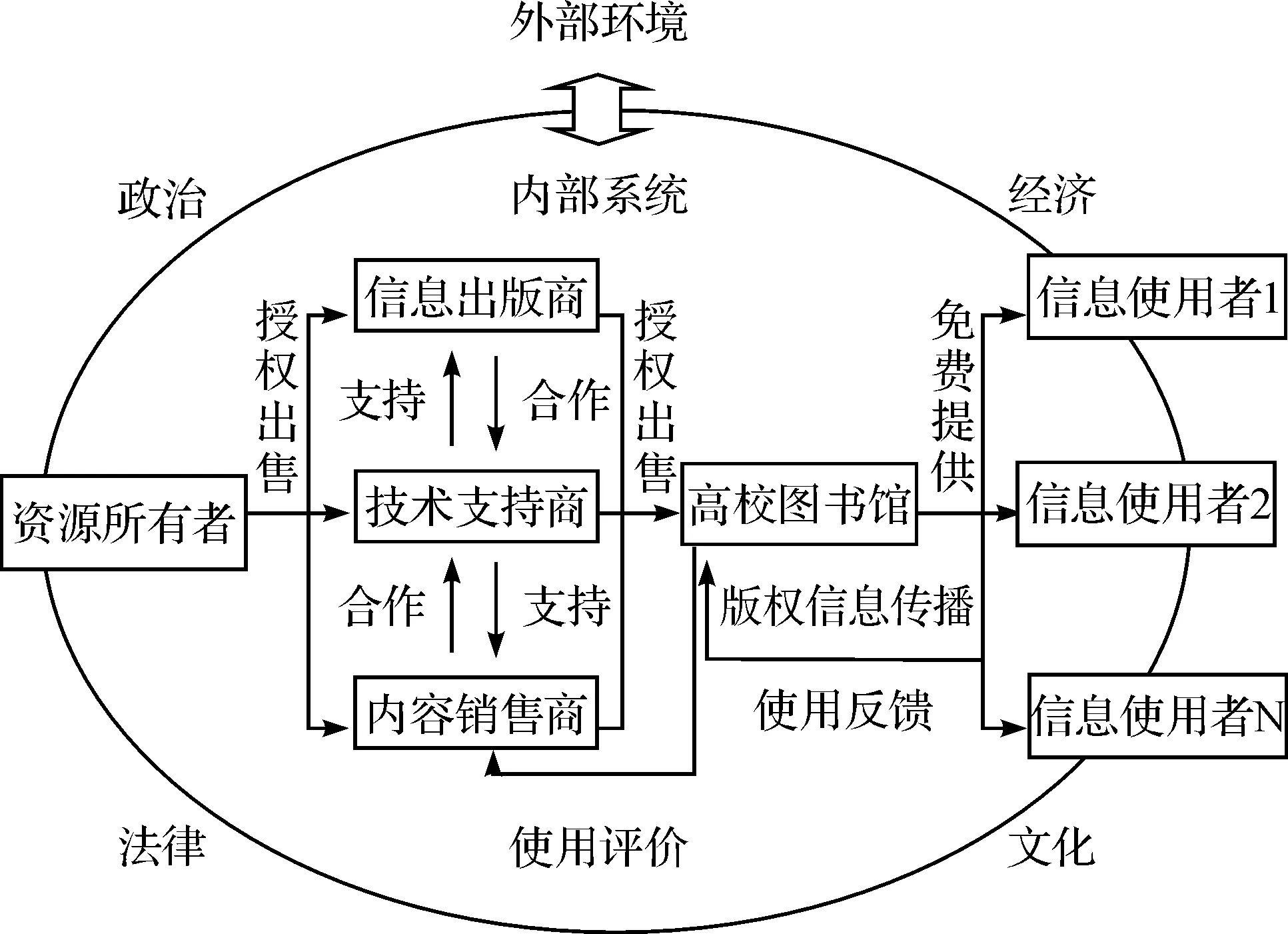

数字资源版权侵权可以分为恶意和非恶意两种,其实,高校信息资源的使用者多为非恶意侵权,他们主要是不知道或不清楚不同数据库版权协议中的具体规定,从而出现违法下载或阅读情况,导致资源供应商关闭学校的使用权限。这就突显出图书馆作为数字信息产业链的末端(如图1),理应担当起传播版权保护信息、架起信息供应商与信息使用者沟通桥梁的重任。

图1 面向高校消费者的数字出版产业链

当然,数字出版产业还受到诸如政治、经济、文化、法律等宏观环境的影响,这也是导致数字版权保护管理困难的主要原因之一。具体到高等院校这个微观环境中,由于图书馆并不具有直接管理或处罚数字版权侵权者的权利,从而致使数字版权保护困难,在这种形势下,图书馆利用多种新媒体通路,积极沟通传播数字版权保护信息,将不失为一条有效提升使用者信息素养的途径。

三、新媒体语境中高校图书馆数字版权保护信息传播“失语”

近十年来,中国图书馆相关专业期刊中,持续性刊登数字版权保护的研究文章,作者多为高校图书馆员,可见这个专业群体大多具备数字版权保护知识与保护意识。但由于研究成果多是课题与论文的形式,以专业期刊为讨论阵地,因此传播范围有限,传播效果不显著。

“在图书馆的使命与版权作者、出版商努力控制知识产权之间存在冲突,因为图书馆员需要面对传统的知识分享与数字时代版权拥有者出于保护经济利益的考虑而控制信息接近权的矛盾。图书馆员试图努力提供‘信息合法使用’,而版权所有者则希望控制‘所有的使用’。”[8]23新技术环境加大了信息合法使用的难度,既有版权方经济利益的限制因素,也有数字版权保护信息传播不对称的影响因素。

数字版权保护信息的传播技巧性强、难度大。这是因为每个高校图书馆都购买了大量数字资源的使用权,“图书馆的数字资源是由很多出版商提供的,每一个出版商都有自己的数字版权管理政策(DRM),图书馆员必须分别与每一个出版商、供应商、整合者或供给者协商谈判,以获悉他们的版权管理条例”[8]23,这就要求图书馆员需要具备一定的法律知识、外语水平较高、熟悉信息传播技巧,不仅能准确理解、翻译出版权所有者的合法使用条款,而且能发挥“两级传播”作用,将领会的政策再以合适的信息传递方式告知读者。由于每一个数字资源可能有不同的合同规定,要将这些内容有效地传播是非常困难的,而且量非常大很容易造成受众的“信息超载”。目前国内高校图书馆关于版权信息的传播,基本是以一则简短通告的形式表述的,这种生硬的、缺少沟通能力的文字提醒很难适应“读图一代”受众的需求。

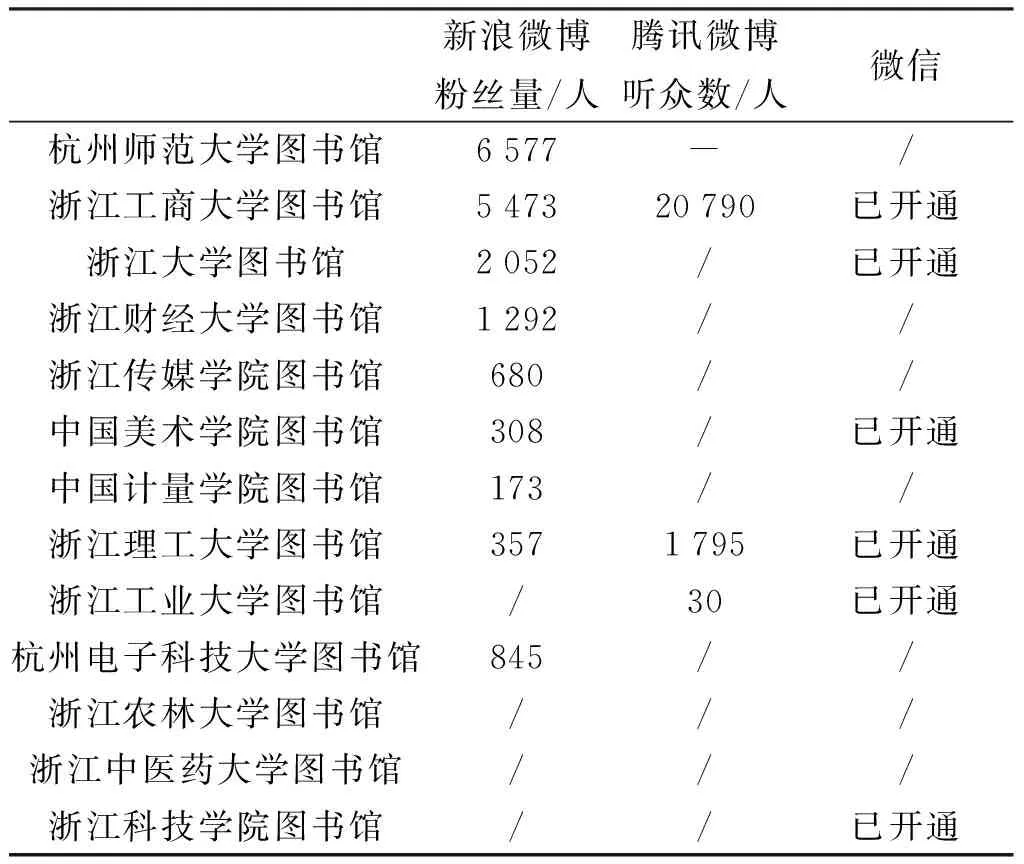

既然处于新媒体时代,高校图书馆是否在借助新媒体与受众互动沟通呢?笔者以杭州的13所本科院校图书馆调查为例(具体见表1),简要呈现目前利用新媒体传播数字版权保护信息的情况。这13所本科院校均有图书馆门户网站,但仅有两所学校*这两所学校为:浙江大学、浙江理工大学。浙江大学发文单位为校长办公室,浙江理工大学发文单位为图书馆。在“通知公告”和数字资源下载页面中有“版权声明”,其中一家通告的发文单位是图书馆,另一家为校长办公室,可见利用网站宣传数字版权保护信息的比例较低。13所高校中,开通新浪微博的有9所,开通腾讯微博的有3所,开通微信的有6所,但这些高校图书馆的新媒体整体关注度不高,仅有一家拥有粉丝量超过2万人,粉丝量超过5千的仅有两所学校,最低的粉丝数仅为30人,遗憾的是,这些开通“点对点”传播媒体的高校图书馆,基本上没有就“数字版权保护问题”与读者互动,也没能利用新媒体沟通平台宣传该信息。在集聚大学生人气的“人人网”,也仅有个别学校图书馆有活动信息呈现,而传播的还是与数字版权保护无关的内容。

表1 杭州13所高校图书馆的新媒体使用情况一览表*所有数据统计截止到2014年6月25日17时。

新媒体技术是一把“双刃剑”,虽然制造了数字版权保护的困难,但也提供了传播版权保护信息的互动沟通平台,可是高校图书馆并没有很好地利用这个媒介,导致数字版权保护信息在新媒体传播中“失语”,虽然上述数据仅采集了杭州部分高校的新媒体使用情况,但这个问题在我国高校图书馆中却是极为普遍的。

四、高校数字资源使用者的伦理失范

据中国互联网信息中心(CNNIC)统计报告显示,“截至2013年6月底,中国网民规模达到5.91亿,互联网普及率为44.1%;手机网民规模达4.64亿,网民使用手机上网的人群占比提升至78.5%;半年期新增网民中农村网民占到54.4%;学生群体在网民中的规模最大,占比为26.8%。”[9]学生群体是规模最大的网民,大学生又是其中文化程度最高的群体,他们使用数字资源的情况,可以反映出我国部分公民在数字版权使用中的信息伦理情况。事实证明,高校图书馆数字资源使用者存在信息伦理失范现象。

因一个学生对数字资源的非法下载,而导致学校图书馆的该数据库被禁停使用的现象屡见不鲜,这对学生个体影响很小*由于高校图书馆并不具有直接管理或处罚学生的权利,即使因学生个人原因造成数字版权侵权,图书馆也只能将该生的图书卡功能暂停使用(一般最多为三个月时间),或通知学生所在学院进行批评教育。我国大部分高校关于数字版权保护的通告发文单位仅是图书馆,缺少来自校方的支持,且通告内容表述模糊,导致追责认定困难。,却造成学校整体福利经济受损;毕业论文大量抄袭数字资源现象也频频出现,大学生的学术研究让位于就业压力;更有甚者,有学生不按规定使用图书卡或借给校外人员使用,将下载的电子资源在商业网站中进行非法倒卖,个人获利却使整个社会陷入“囚徒困境”。在新媒体时代,人人都可以是信息传播者,数字资源使用与分享更加方便快捷。只要拥有一台联网电脑或手机,即可用图书卡帐号下载数字文献,再通过媒体端上传共享文件,便实现了数字资源“一对多”的信息扩散传播,前提是,不能以牺牲信息伦理换取一己之利。

“18世纪影响最大的哲学家康德(Kant)描述了一个著名的伦理困境:当一个持枪男人来到你家门前,问另一个人在哪里(那个人正藏在你家壁橱里),来的人想杀了他要找到人,你应该怎么做?你是撒谎,还是说实话?犹太教与基督教共有的道德体系认为杀戮和撒谎都是不对的。但是,你必须在二者之间做出选择。”[3]3虽然每个人可能会遇到各不相同的伦理困境,但对伦理的思考与所应坚持的理性选择却应该是一致的。

“伦理”一词来源于古希腊语“以索思”,英语为“ethos”,荷马史诗《伊利亚特》中最早出现了该词的使用,它最初解释为一群人共同居住的地方,后引申为共同居住在一起的人群所具有性格、气质以及形成的风俗习惯。公元前4世纪,古希腊哲学家亚里士多德认为,伦理学是研究风俗习惯所形成的伦理德性的科学,他把研究个人的德性和善归于伦理学范畴。18世纪,德国哲学大师黑格尔在《法哲学原理》中对伦理作了明确的解析:指家庭、社会和国家的关系,是在它概念中的抽象客观意志和同样抽象的个人主观意志的统一。[10]

“伦理”一词,从中文词源解释,“伦”有类别、辈分、顺序等含义,引申为不同辈分之间、人与人之间的关系。“理”最早意指玉石上的条纹,具有条理、道理、治玉、治理的含义。“伦”、“理”连用最早出现在《礼记·乐记》:“凡音者,生于人心者也;乐者,通伦理者也。”可以解释为,音乐是产生于人的内心,乐理与事物的道理是相同的。伦理所探讨的基本问题是个人利益与社会利益的关系问题,它主要是通过对个人良心、社会舆论和政治信念进行道德判断和评价,实现对各种利益的调整。[11]

事实上,“互联网没有引起独一无二的伦理问题,它只是要求我们重新思考我们对类似问题的标准答案。互联网带来了独特的道德相关事实。而且,因为互联网是一个系统,它还要求我们从系统的角度广泛考虑伦理知情选择的含义。”[3]254-255当越来越多的高校图书馆藉由新技术的开发与应用,开通“数字图书馆”、“移动图书馆”,为读者提供了更加方便的信息获取渠道时,读者也理应更加注重信息伦理,尊重、保护版权拥有者与数据运营商的权利与利益。

五、高校图书馆数字版权保护信息传播的新通路

高校数字资源虽然归由图书馆购买、管理,但却面向全校师生免费开放使用,因此版权保护应该是整个学校甚至社会共同关注、协同解决的难题。“在数字化进程中,不同位置出现的信息流与多方位的信息整合侵权问题已经出现了。有些是在图书馆员的控制范围之内,但更多则超出这个范围。也就是说,技术并不会解决问题,它只会创造新问题。没有诸如法律环境与社会观念等外在因素的支撑,单纯依靠技术难以抵挡信息整合力量的渗透。”[12]

虽然数字版权保护困难重重,但世界版权保护体系与多个国家也在积极实践,寻找更优化的解决方案。当前中国高校图书馆对于数字版权的保护,更多在于事后惩罚而忽略了事前教育宣传,如果能借助多媒体互动沟通平台,将数字版权保护信息及时、有效的传播给广大读者,将版权保护由“自发”上升到“自觉”阶段,关注信息伦理、提升信息素养,将利于提高图书馆数字资源的使用效率与经济效益。

新技术背景下,不少高校都开通了图书馆网站、微信、微博、在线咨询与互动社区等信息沟通平台与传播交流空间,这为数字版权保护提供了极为有利的新型传播通路,问题在于,需要结合这些新的媒体特性设计有效的传播内容。数字版权使用说明、协议内容与保护通告因文字条款多、语气生硬,原本易读性就不强,读者选择的或然率不高,如果再用“新瓶装旧酒”,信息的传播效果更是会大打折扣。“90后”大学生群体,不仅是“读图长大的一代”,而且对新媒体依赖性强、刷屏速度快、对信息关注的时间短,数字版权保护的信息内容需要在第一时间吸引到他们的注意力并能引发他们参与其中的兴趣。微博、微信等新的传播方式也要求信息短小精悍、生动有趣,需要图书馆员熟悉新媒体特性,同样的传播主题能因需而变。

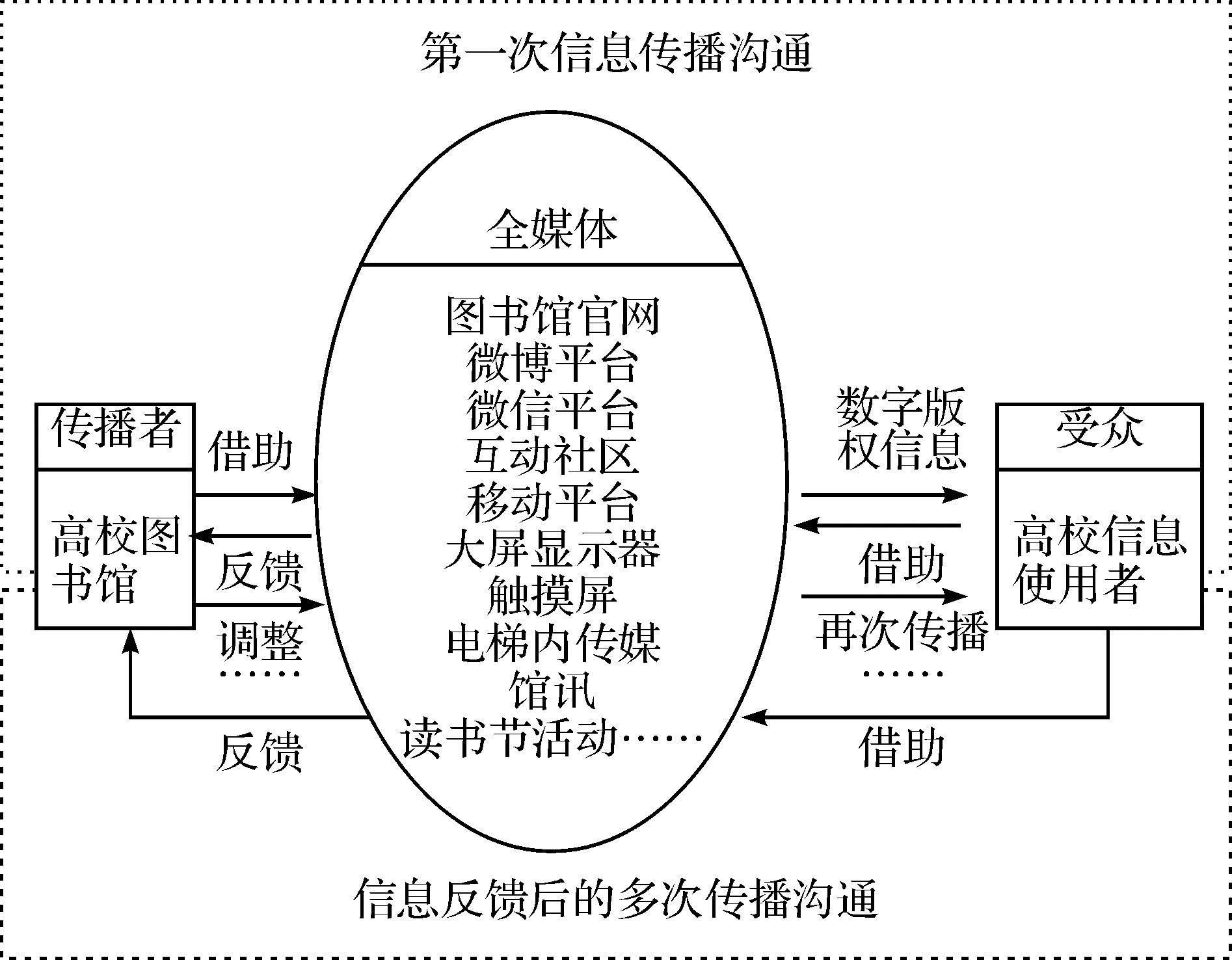

由于近年来涌现的新媒体众多,读者多为“碎片化”阅读,这也提醒高校图书馆应尽量实现“全媒体信息整合传播”(图2),发挥集合优势。在图书馆主页公告栏、数字资源下载页面、微信、微博、人人网、图书馆内部通讯、图书馆大屏阅报机、液晶显示屏、电梯间、“读者节”活动宣传等进行针对性传播。同时注重与信息受众之间的互动,借助新媒体沟通平台了解他们的反馈,及时调整信息传播策略,改变以往的单向线性信息传播模式,重视反馈沟通,进行多次传播,以提高数字版权保护信息的传播效果。

图2 全媒体信息整合传播路径

大学生群体拥有较高的文化知识,理应具备更高的信息伦理水平,相信知晓了数字版权侵权的危害,了解了不同数字资源供应商与学校图书馆之间的主要协议内容后,会自觉遵守数字资源使用约定,提升版权保护意识,我国高校中数字资源侵权现象也将会大为改观。

参考文献:

[1] 约翰·帕夫利克. 新媒体技术: 文化和商业前景[M]. 周 勇, 张平锋, 景 刚, 译. 2版. 北京: 清华大学出版社, 2005: 254.

[2] 郝振省. 2008中国数字版权保护研究报告[M]. 北京: 中国书籍出版社. 2008.

[3] 菲利普·帕特森, 李·威尔金斯. 媒介伦理学[M]. 李青藜, 译. 北京: 中国人民大学出版社, 2006: 261.

[4] 保罗·萨缪尔森, 威廉·诺德豪斯. 经济学[M]. 萧 琛, 等, 译. 18版. 北京: 人民邮电出版社, 2010: 169-170.

[5] Andreas Wiebe. Perspectives of European intellectual property law[J]. International Journal of Law and Information Technology, 2000, 8(2): 160.

[6] 周丽霞. 数字图书馆版权获取研究[D]. 长春: 吉林大学管理学院, 2011: 44.

[7] 约瑟夫·R·多米尼克. 大众传播动力学: 数字时代的媒介[M]. 蔡 骐, 译. 7版. 北京: 中国人民大学出版社, 2009: 387.

[8] Collins J S, West C T, Chan T, et al. New realities and virtualities: Libraries’ changing roles in the world of digital rights management [J]. The International Journal of the Book, 2011, 8(3): 23.

[9] 中国互联网信息中心(CNNIC). 第32次中国互联网络发展状况统计报告[EB/OL]. [2013-7-17].http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/201307/t20130717_40664. htm.

[10] 何怀宏. 伦理学是什么[M]. 北京: 北京大学出版社, 2002: 11.

[11] 黄晶梅. 中国政府公务员行政伦理失范治理问题研究[D]. 长春: 吉林大学, 2011: 25.

[12] Collins J S, Movafaghi S, Chan T, et al. Digital rights management: Effects on research support in the context of a university library [J]. The International Journal of the Book, 2008, 5(2): 110.