《吴宓日记》为何而作?——纪念吴宓诞辰120周年

2014-08-04向天渊

○向天渊

据自编年谱,我们知道,吴宓诞生于1894年阳历8月20日(阴历甲午年乙丑月甲午日),今年是他诞辰120周年。作为吴宓最后20多年生活、工作所在之地——西南某高校——的一名教员,我想通过这篇短文,表达对他的缅怀与纪念。

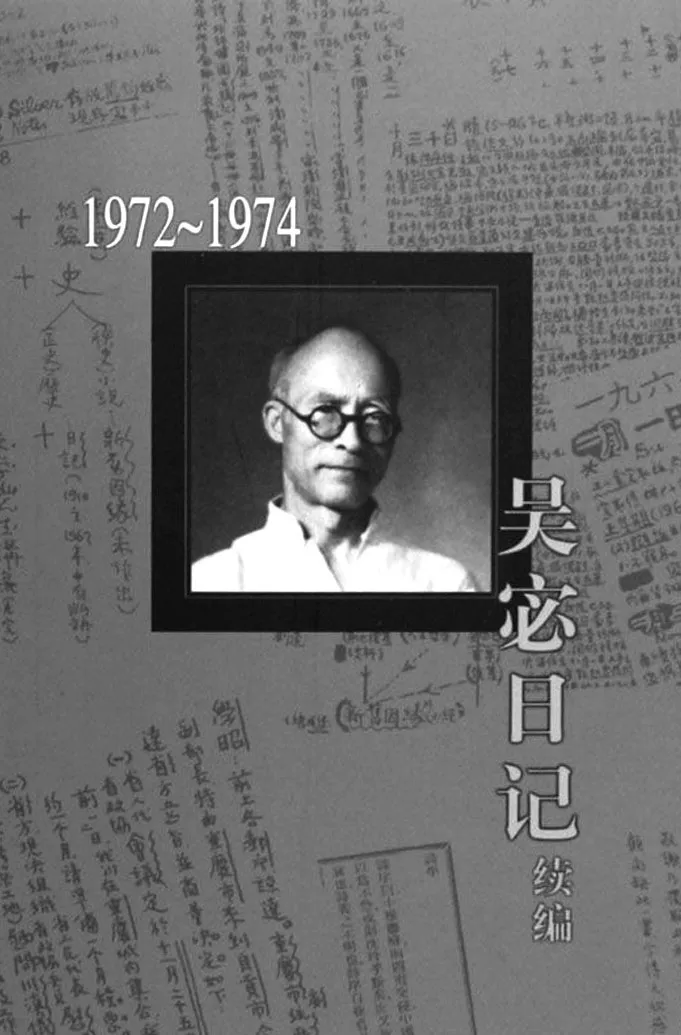

历经磨难与波折,《吴宓日记》(十卷)及《吴宓日记·续编》(十卷),分别于1999年和2006年由北京三联书店出版。从1910年10月1日起到1974年1月23日止,日记跨越65年,虽然损毁、残缺得厉害,但仍有800余万字,而且全是文言,在中国近现代历史上,绝对独一无二,其特点、价值与意义,用钱锺书《吴宓日记·序言》中的话说,就是“其道人之善,省己之严……未见有纯笃敦厚如此者。于日记文学足以自开生面,不特一代文献之资而已。”

在1910年日记的卷首,吴宓写了一段自勉的话,开头几句是这样的:“天下之事,不难于始,而难于常,所以毅力为可贵也。日记,细事也,然极难事也。”60多年坚持下来,的确需要非凡的毅力。然而,就《吴宓日记》来说,并非有了毅力就能完成。吴宓1949年4月底由武汉飞往重庆,此前的数十年间,他就读清华、留学美国、任教东西南北多所大学,曾主编《学衡》《大公报·文学副刊》,并到欧洲进行学术访问等,可谓辗转各地,加之时局动荡,逐年累积、数量可观的日记之保管、迁移,势必成为一大问题。但和当年众多学者一样,吴宓也有珍藏、搬运图书及日记的办法,随身携带的两口皮箱就是最便捷的保险柜。

时光荏苒,到了“文革”初期,吴宓此前的全部日记被抄走,且美其名曰“主动交出”,这让他无比痛心疾首,在当年的除夕之夜,他回忆说:“经过此次‘交出’,宓的感觉是:我的生命,我的感情,我的灵魂,都已消灭了;现在只留着一具破机器一样的身体在世上……”大半年之后,他居然发现被抄去的书物无人看管,几次冒险“乘间私自取回”一小部分。自此以后,他不得不想尽办法将写好的日记东存西藏,为此付出不菲的金钱代价,还因为所托非人而损毁不少。最可恨的是,1966年冬天,中文系某学生强行拿去近三个月的日记,并以其中“有错误的感情及言论”相要挟,勒索吴宓400元之巨,相当于他二级教授一个半月的薪资。尽管吃尽苦头,但他仍然不顾所谓“惩前毖后”的劝阻,继续书写,致使诸多亲友不敢同他往来,害怕被写入日记而遭受牵连。这种百折不挠的坚持,直到因目盲、足膑而难以为继的1974年春天为止。

在吴宓的同代人中,鲁迅、胡适的日记最受关注,影响也最大。胡适早年记日记的目的,一是帮助记忆,二是与好友共同分享,成名之后,日记则被当作传记的材料与依据,显然是写给别人看的;鲁迅自谓他的日记是给自己看的,“写的是信札往来,银钱收付,无所谓面目,更无所谓真假”。吴宓与胡适、鲁迅之禀性、际遇、交往都大不相同,不过奇妙的是,从内容上看,他的日记前十卷与同一时期的胡适日记正好相互补充,比对着阅读,就能呈现一幅相对完整的中国现代学术史和教育史;而后十卷则与鲁迅日记颇为相似,但除了信札往来、银钱收付之外,还包括具体的人事交往、复杂的情感纠葛与细腻的心理郁结,我们完全可以把它视为社会史、经济史、人性史来阅读,但这些都统摄于更深层次的个人“心灵史”,让我们深刻体会到“风动于上而波震于下”之时代背景中,一名岌岌可危却又无能为力的知识分子独特的心境与命运。这些用以抒怀解困、疗伤止痛、“自读自阅”、“自言自语、自为问答之词”,居然在他逝世20来年之后得以刊布流行,成为传世之作,大概是善于占卜的吴宓也未能预见的事情,“俟河之清”确实超乎他的想象,来得太快了一些。

在日记中,吴宓多次表达对顾炎武的追慕之情,他还曾“拟撰《新悟录》,仿顾亭林先生《日知录》”。《新悟录》自然是没能写成,但他的日记却与《日知录》尚有一比。这种比较的基点当然不是所记之人事,而是所发之感想,对此吴宓有过议论:“日记中宓之感想,窃仿顾亭林《日知录》之例,皆论理而不论事,明道而不责人,皆不为今时此地立议陈情,而阐明天下万世文野升降之机,治乱兴衰之故。皆为证明大道,垂示来兹,所谓守先待后,而不图于数十年或百年内得有采用施行之机会,亦不敢望世中一切能稍随吾心而变迁。”书写此段日记的时间,是1951年初夏,一连串大小不断的运动、学习、会议,让吴宓感觉“劳倦过剩”“不胜惕然”,但对他的冲击与批斗还未开始,他也不妨尚存“证明大道”的宏愿,只是已经觉察到“起于青萍之末”的微风即将“飘忽淜滂、激飏熛怒”,不免悲观绝望,甚至期盼死神的临近。此后的20余年间,历史没有给予吴宓沉思冥想的机会,他不得不周旋于鸡毛蒜皮的生活琐事与大是大非的思想改造之中,肉体与精神都饱受折磨,日记中的感想大多因事、因人而发,也就无法与“采铜于山”“稽古有得”的《日知录》相提并论了,即便同一时期的另外一些“潜在写作”,如《从理想主义到经验主义》《无梦楼随笔》等,其证明大道、垂示来兹的效用也比《吴宓日记》更为明显。或许正是因为有如此的遗憾与欠缺,才更让我们透过吴宓的痛苦与挣扎感受到历史的怪诞与生命的伤残。

古人有立功、立德、立言之“三不朽”的期许。时至今日,吴宓的事功,经由“文化守成主义者”“中国比较文学之父”“博雅教育的倡行者”等称谓获得某种追认与肯定,他的诗文、日记、书信也相继得以整理、刊行。至于他的品德,我们从诸多逸闻趣事之中也已获得类似不食人间烟火、不通人情世故的漫画式印象,借用他自我评价的话,就是“温柔敦厚失之愚”。《吴宓日记》,尤其是它所呈现的为了日记而历尽艰难、虽死无悔的吴宓,自然是证实了“迂腐”“糊涂”的印象。但在谋求复兴与重建传统儒家文化与人格理想的当今中国,我们或许可以大胆地宣称:吴宓之所以“不朽”的主要原因,并非其所建之功、所立之言,而是其所树之德!其顽固、其保守、其温柔敦厚,何愚之有?