高中地理(必修一)“大气环境”支架式教学模式研究*

2014-08-03赵捷,曹蕾

赵 捷,曹 蕾

(包头师范学院 资源与环境学院,内蒙古 包头 014030)

“大气环境”是湘教版高中地理必修一的一节基础内容,也是高考中的重点内容。由于这部分知识比较抽象难懂,学生在学习过程中感到十分困难。为此,本文分析了“大气环境”教学中存在的问题,以建构主义理论和维果茨基的最近发展区理论为基础,阐述支架式教学模式构建过程。通过搭建支架、进入情境、独立探索、协作学习、效果评价五个环节调动学生学习的积极性,培养学生探索学习、合作学习的能力。并通过问卷调查来分析学生的“最近发展区”和“潜在发展区”,从而确立支架搭建的支点,为最终搭建“大气环境”的背景和学习支架奠定基础。

1 支架式教学模式的理论概述

在新课程理念的指导下,高中地理教学实践中教师必须树立以学生为主体取向意识,充分发挥学生的主体性地位,因此,探索灵活有效的学习模式成为必然。在以往的研究中,印志、刘志雄等人就地理教学中存在的问题进行了分析,认为现阶段地理教学观念和教学方式过于陈旧,教学流于形式,重“结果”轻“过程”[1];支架用来形象地说明教师为学习者搭建向上发展的平台,引导教学的进行,使学习者掌握内化所学的知识技能,并为下一阶段的进一步发展再建构平台[2]。支架式教学模式作为一种新型教学模式已应用到许多课程的教学中。

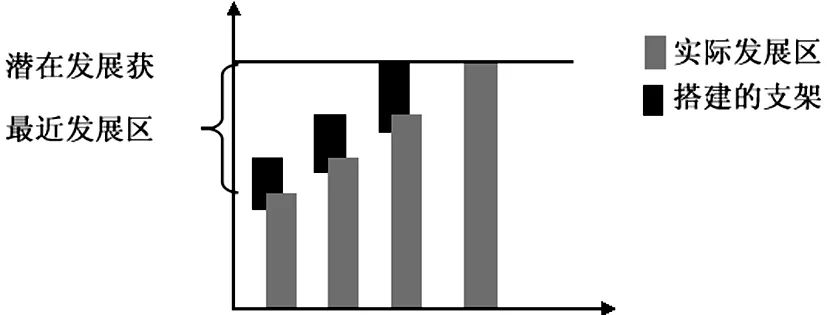

支架式教学是建构主义学习理论三种教学模式之一。在教学过程中,支架式教学有利于帮助学习者逐步地达到学习目标,当学习者的能力增加到能独自解决任务或处理问题时,拆掉支架(如图1)。

图1:学习支架示意图

通过图1可以直观看出学习支架在教学过程中所起作用的原理。条形柱的长短表示学习者水平的高低, 条形柱表示帮助学习者从已有水平跨越到潜在水平的脚手架—学习支架。从图中可以看出教学中使用的学习支架不是一下拆除的,而是随着教学活动的推进逐步的拆除,是“渐消”。最后,当学生已经达到潜在发展水平并能独立完成任务,目标达成,支架彻底消失。[3]

2 目前高中地理教学中存在的问题

2.1 教学方式过于陈旧

目前,很多地理课堂仍停留在“你讲我记”的简单的知识传授阶段。教学方法陈旧,教学模式单一,学生只能亦步亦趋的“跟”着教师走,不会“跟”或“跟”不上的学生就容易造成学习上的困难,课堂教学效果不理想。[4]

2.2 应试教育下“高分”观念深入人心

现阶段人们对地理的学习和评价过于注重结果,看重知识的积累,而忽视思维过程和能力的培养。更为严重的是在高考的“指挥棒”下,许多学校、教师甚至是学生本身都将高分作为第一目标,产生了考出高分才是王道的误解。往往在这种观念驱使下,学生对地理知识形成的都是暂时性记忆,理解不够,更谈不上能力的提高了。

高中文理分科的教学形式,使得很多同学在高一时就已经确定了自己的学科方向。因此,选择理科的学生就会忽视地理的学习,甚至是放弃地理学习。

2.3 地理教材的多样性

地理教材是地理课堂学习中必具备的学习材料。现在高中地理使用的新教材有四个版本。相比之下,新教材中对地理内容的划分更加合理,教学目标更加明确。但是多版本的教材不仅对学校在教材的选择上提出了难题,同时也要求教师在教学内容的把握上要更加全面。也就是说地理教材的多样性一定程度上考验了教师整合知识的能力。这种能力的高低影响地理教学的结果。

2.4 地理教师的综合素养低

地理教师不仅要有过硬的专业知识,还要掌握广博的科学文化知识及教育学、心理学理论知识,具备必要的专业能力,如教育教学的能力、组织管理的能力、沟通交流的能力、现代教学手段能力等等。多数教师忽略了教育学、心理学知识在教学中的重要性,多媒体等数字化教学能力低,忽视学生学习地理知识的兴趣培养。

3 学生学习“大气环境”支架式教学分析

3.1 “实际发展水平”及跨越“最近发展区”障碍分析

3.1.1 “实际发展水平”分析

支架式教学模式关键在于支架的搭建,要想搭建支架,就必须搞清学生学习的“实际发展水平”“潜在发水平”及“最近发展区”。从而更好的建构学习“大气环境”的支架,笔者对包头市九原区包头三十三中以及包头市昆都仑区包钢创新高级中学两所中学的2013级高一新生进行了一次关于地理基础及“大气环境”学习相关知识的问卷调查(见附录1)。本次调查共发放186份问卷,回收180份,回收率达96.8%。其中有效问卷为178份,有效率95.7%。

根据问卷调查结果分析,发现学生 “大气环境”这部分内容的“实际发展水平”有高有低,但整体的水平较低。现将问卷调查结果分析整理如下。

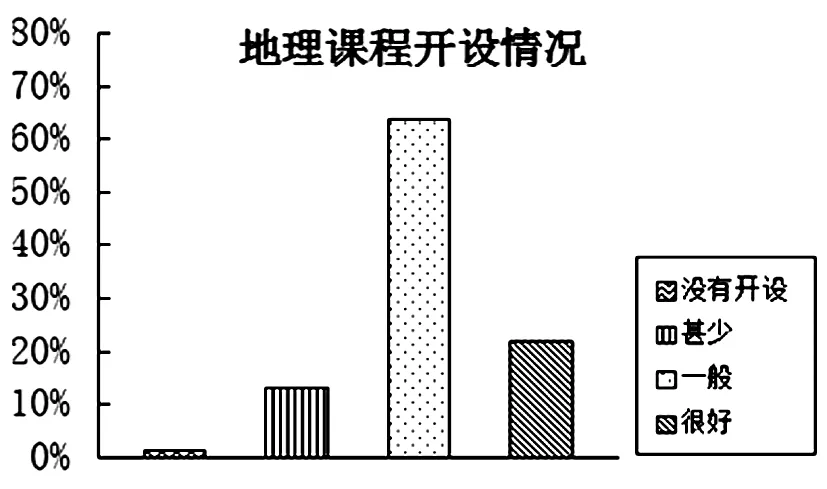

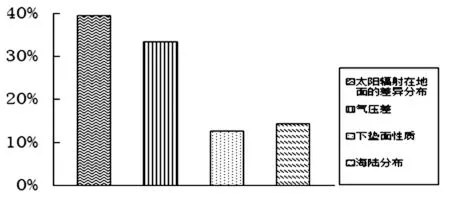

背景知识薄弱。第1、2题是初中阶段地理课程开设情况和初中阶段地理知识掌握情况的调查。调查数据结果如图2、图3。

图2:地理课程开设情况数据统计图

图3:地理知识掌握情况数据统计图

从数据中可以看出只有极少数学生反映初中学校没有开设地理课程,大多数学校开设地理课程并能正常上课,但在初中阶段中考不考地理,导致学校对地理学科不够重视,甚至会出现地理课被其他所谓的“主课”占用的现象。在这种环境下,学生也就理所当然的把地理学科看作可有可无的“副科”。而从地理知识掌握情况数据统计图(图3)可以看出被调查的学生中3.3%的学生认为自己初中地理知识几乎空白,39%的学生所知甚少,47.3%的学生基础一般,只有10.4%的学生认为地理基础很好。

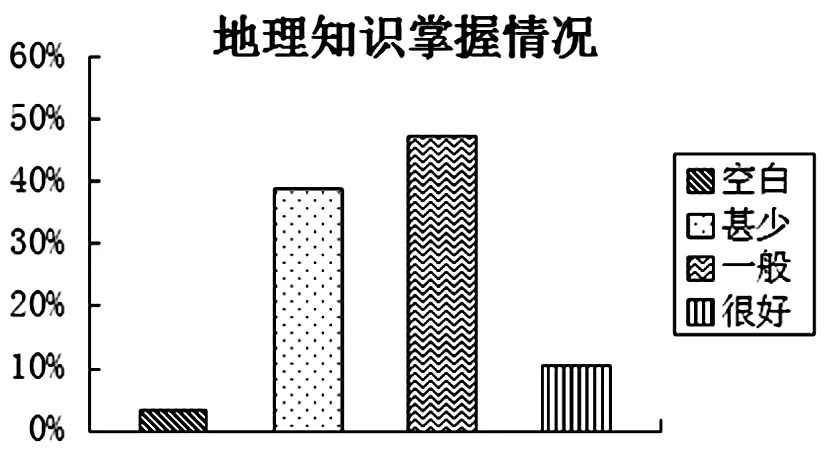

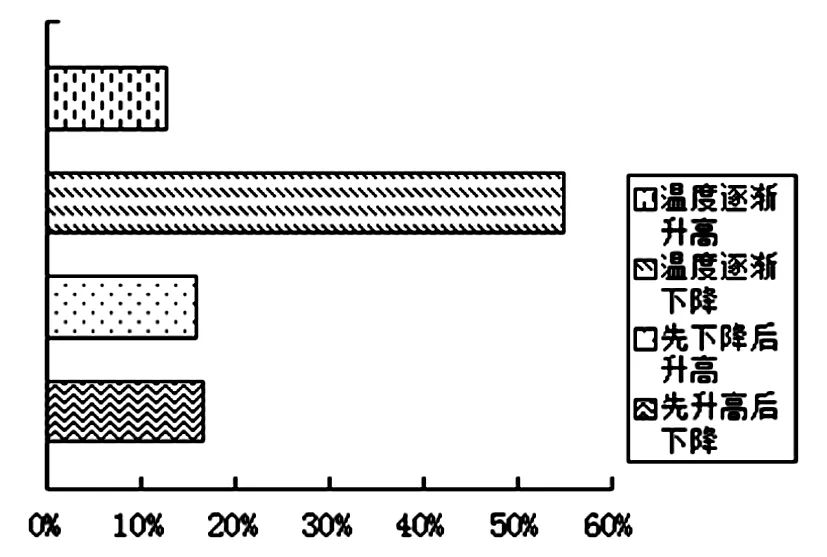

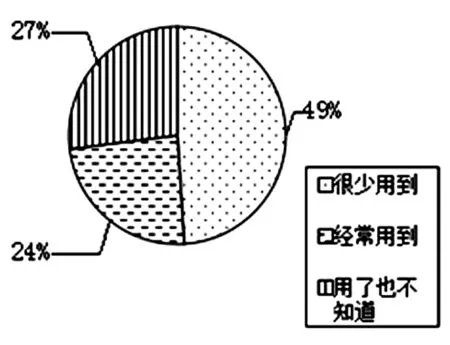

较好的理论性知识。问卷中第6、7题分别考查大气温度特点、大气热量来源的知识。答题情况见图4底层大气的主要热量来源,图5对流层大气温度随高度增高变化情况。

这两题的正确答案分别是“地面辐射”、“温度逐渐下降”。从图中可以看出这两题中选择正确选项的同学多余选择其他选项的同学。在第6题中,正确选项受“太阳辐射”选项的干扰。但从整体上看,多数同学对大气热量转换和大气层组成及特点的内容掌握较好。

图4:底层大气的主要热量来源

图5:对流层大气温度随高度增高变化情况

动态知识理解记忆水平低。第8、10题是对大气运动相关知识的考查,分别用客观题和主观题的方式进行考查。

本题的正确选项为“太阳辐射在地球表面的异常分布”,正确率仅为39.56%。本题是大气运动的基础知识,不知道大气运动的形成过程,就好比空中楼阁,在进一步的学习中就很难理解记忆大气运动特点及其形成的现象。

图6:引起大气运动的根本原因图

第10题主要考查由大气运动引起的天气特点,正确答案为“盛行上升气流,多阴雨天气”。答出“阴雨”的答案均视为正确答案。但本题的正确率很低,仅为18.97%,并且在从收上来的问卷的卷面上看,这一题空白的较多。通过与部分同学沟通了解,得知不是由于时间不够导致的空白,而是由于大部分学生缺乏大气运动的基础知识而无从作答。

从上述调查中不难看出,由于中考“指挥棒”的指挥及“大气运动”的抽象性使得学生“大气环境”这节内容的“现有发展水平”不高,多数同学仅仅是掌握了大气的静态特点,而对大气的动态过程掌握甚少。

3.1.2学生跨越“最近发展区”的障碍分析

缺乏相应的背景知识。从调查问卷的第3题的统计数据(图7)我们可以看出,学生们认为“基础不好,阻碍了高中‘大气环境’的学习”占初中地理知识对“大气环境”的影响情况比重最大。

图7:初中地理基础对你学习“大气环境”知识的影响图

初中教材中的天气气候相关内容的学习,对“大气环境”的学习起到一定的铺垫作用,但是没有直接体现大气环境组成及运动过程。从调查结果来看,缺乏相应的背景知识不仅造成了学生对于 “大气环境”这部分内容 “现有发展水平”偏低,也导致由于缺少相应的背景知识而形成的学习障碍。 所以初中地理学习的缺失是“大气环境”学习困难的原因之一。

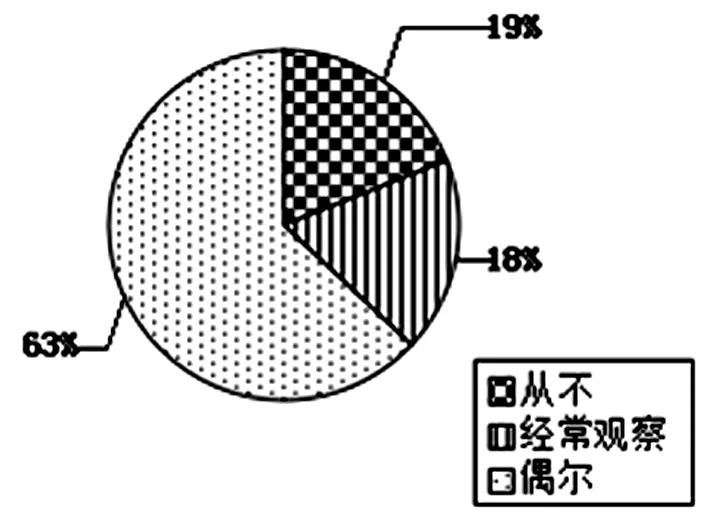

缺乏地理知识与生活现象相联系的意识。“大气环境”教学内容抽象难学,但与我们的日常生活密切相关。在教学中,学习内容和学生熟悉的生活情景越接近,学生自觉接纳知识的程度就越高[5]。平时生活中注意观察和思考的同学,在学习这部分内容时就会相对轻松一点。问卷中的第 4、5 两题是关于是否能将地理知识与生活相联系。

图8调查数据表明,会经常观察身边地理现象的同学占18%,偶尔观察的同学占63%,从来不观察的同学占19%。图9调查数据显示,认为在生活中经常用到地理知识的学生仅占27%,认为很少用到或者是用了也不知道的学生占73%。

图8:日常生活中你观察身边的地理现象吗

图9:你会在生活中运用地理知识吗

从上述两组统计数据可以看出,学生学习地理时,大部分并不会主动的将地理知识与生活现象和经验相联系,也不会在生活中主动观察地理现象并加以思考。

地理思维能力差。调查问卷中第9、11题是对学生地理学习方式的调查。在对第9题你是如何记忆“三圈”环流和风带示意图的问题调查中显示11%的同学表示不理解、记不住。而认为不理解、主要靠背诵记忆,理解不透彻、记忆靠背诵的同学高达80%。仅有9%的能够对这一知识点准确理解并记忆。

第11题是在10题的基础上提出的,主要考查完成主观题的思维方式。在这一题中51%同学凭借模糊记忆完成第10题。而在凭借模糊记忆做题的同学中仅有11.8%的同学写出正确答案。从这两题可以看出一些学生没有正确认识地理学科属性,没能意识到“地理学科作为跨越自然科学和人文科学的交叉学科,地理学习能力更有其特殊性[6]”,认为地理属于文科,只要简单记忆就可以了,不注意理解和应用,逻辑思维能力比较低,对地理概念的内含与外延把握不准,不会灵活运用,对地理事物的综合分析能力基本不具备[7]。

3.2 学生学习“大气环境”的“潜在发展水平”分析

3.2.1分析方法——地理课程标准与地理教学大纲对比分析

高中地理(必修一)的 “大气环境”主要内容有“对流层大气的受热过程”、“全球气压带、风带的分布和移动”、“气压带和风带对气候的影响”和“常见的天气系统”。本节涉及大量的地理概念,同时要求学生掌握大气运动及所形成的复杂多变天气现象的地理成因,教材运用了大量的篇幅描写风的形成、“三圈”环流等。本节地理成因知识偏多,还有大量的地理演化、地理规律知识。因此,本节既是重点也是难点。

《普通高中地理课程标准(实验)》是高中地理教科书编写、高中地理教学及评价的依据。《全日制普通高级中学地理教学大纲(试验修订版)》则是地理教学和考试、评估的依据。都是教育部(国家教委)颁布的指导性文件,他们对地理教学内容的要求是教学活动中学生必须掌握的内容。通过两者的比较分析我们确定它们共同要求的内容就是学生对“大气环境”学习的“潜在发展水平”。

3.2.2分析结果——学生“潜在发展水平”

大气环境是高中地理课程中比较稳定的内容,通过我们之前的分析发现同学们的大气静态特征的“现有发展水平”较好。因此,我们在对学生“潜在发展水平”进行分析时主要侧重大气的运动过程。

地理教学大纲中对大气运动的教学要求为“理解大气的受热过程,理解大气垂直运动和水平运动的成因,三圈环流与气压带、风带的形成、大气环流与水热输送的关系”。地理课程标准对大气运动的教学要求是“运用图表说明大气受热过程,绘制全球气压带、风带分布示意图,说出气压带、风带的分布、移动规律及对气候的影响”[8]。通过对比分析我们制定教学目标——学生应达到的“潜在发展水平”:

(1)分析大气水平运动的动力成因,掌握近地面风的形成及风向变化;

(2)绘制全球气压带、风带分布示意图;

(3)掌握气压带、风带的分布,移动规律及对气候的影响;

(4)掌握锋面系统对天气的影响过程,低气压、高气压系统影响天气的过程。

4 教学支架的搭建

4.1 搭建背景支架——解决基础知识不足造成的学习困难

依据奥苏伯尔的理论可知,学生已据有的地理基础和相关的知识背景是学习新知识的必要条件,因此,结合学习内容,有针对性地给学生补充或纠正相应的地理知识或背景知识是非常必要的,这种准备性知识就是背景支架[9]。

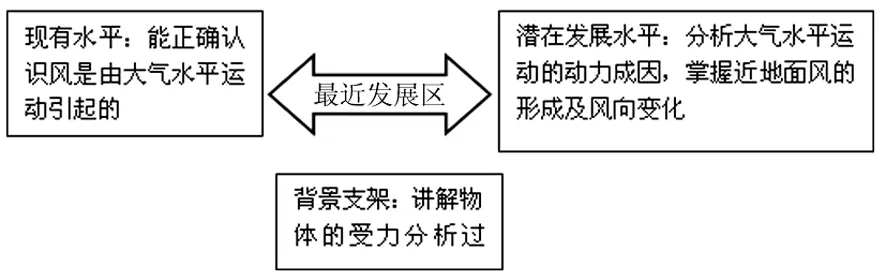

例如讲授“风的形成过程”这一内容时:

现有水平:能正确认识风是由大气水平运动引起的;

潜在发展水平:分析大气水平运动的动力成因,掌握近地面风的形成及风向变化。

图10:“风的形成过程”的背景支架

背景支架:物体的受力分析过程是分析风的成因及风向变化所必须掌握的内容,是大气受力分析的基础。 学生对这个知识点在理解上出现困难的主要原因是物体受力分析是初中物理学科中的知识。在这种情况下,教师就必须提供相应的背景支架补充关于物体受力分析基本内容。引导学生独立思考、探索大气受力分析过程。并鼓励学生与其他同学探讨大气受力后产生的运动效果,即风向的分析。最终由教师评定,并讲解此过程。通过背景支架的搭建调动了学生学习的主动性,从而提高教学效果。

4.2 搭建学习支架

4.2.1搭建与生活相联系的认知支架——帮助学生理解地理知识

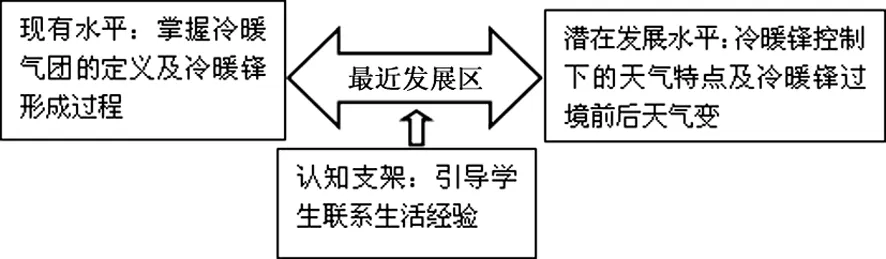

创设合适的相应情境,有利于激发学生的对比和联想,从而借助于其原有认知结构中的相关经验,将新知识同化和顺应到自身的认识体系中去。所以在地理教学中要有意识的引导学生将地理知识与自己的生活经验相联系。[10]通过调查发现,大部分学生学习地理知识时不能主动的把所学知识与生活经验相联系理解难懂的地理概念。多数学生不能将所学的地理知识与生活实践相联系。他们对地理的学习仅停留在课本上,并没有意识到“大气环境”的很多知识都可以从日常生活中找到相关联的现象。因此,老师在讲解关于“大气运动”的一些抽象地理概念(如气压带、风带、气团、锋面、气旋等)时。多联系生活实际,与学生已有的生活经历和体验相结合,深入浅出,把抽象的地理知识与日常的生活现象相关联,为学生搭建“地理知识”和“生活实践”之间的桥梁[11],往往能起到事半功倍的效果。例如,讲授冷暖锋过境前后天气特点的变化时:

现有水平:掌握冷暖气团的定义及冷暖锋形成过程;

潜在发展水平:冷暖锋控制下的天气特点及冷暖锋过境前后天气变化。

图11:“冷暖锋过境前后天气特点的变化”的认知支架

认知支架:如果直接告诉学生暖风过境后气温上升、气压下降、天气转暖,冷锋过境后气压升高、气温和湿度骤降,学生只会进行被动的机械记忆。而这时候引导学生与自身的生活体验相联系,如谚语说:一场秋雨一场寒,一场春雨一场暖,每当秋雨过后我们通常会增加厚的衣物,每当春雨过后风就变暖了,这是我们亲身体会过的。这样一来,本来抽象的地理知识一下就会变得鲜活起来,变得简单易懂,学生也能准确快速的记忆。

4.2.2搭建直观支架——提高学生地理空间思维能力

地理学科的空间性决定了地理的学习离不开空间能力的培养。而空间想象能力是以深度知觉为基础,通过深度知觉认识立体实物,凭借学习把立体实物转化为直观图,再把以平面图形来表示的直观图,通过大脑的思考(直觉和逻辑)在大脑中形成空间立体的映像的能力[12]。

“大气运动”的学习与空间想象能力是相互作用的。一方面在“大气运动”的学习过程中学生要想顺利地跨越“最近发展区”很大程度上必须依赖于这种能力,与此同时“大气运动”的学习也能培养学生的空间思维能力。通过问卷调查发现高一学生的空间想象力较差。所以高一学生在首次大量接触到地理空间概念时,如果不借助于直观支架,他们在理解相关内容时就会产生思维障碍尤其是本节的重点难点部分:气压带与风带季节移动与季风环流;锋面系统对天气的影响过程;低气压、高气压系统影响天气的过程。

对于这部分内容的教学教师有必要通过搭建支架帮助学生克服空间想象困难,其中最为直接有效的方法就是搭建直观支架,如:直观教具、多媒体等。

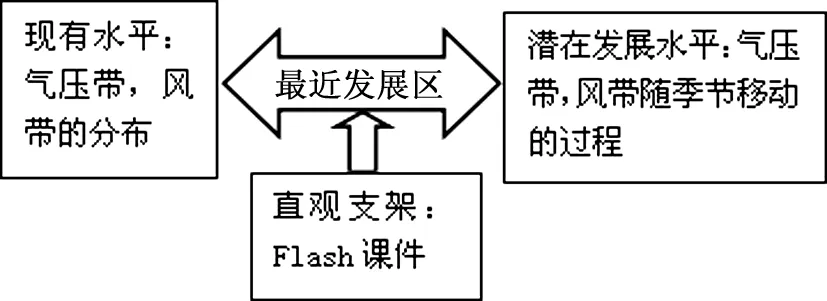

例如气压带、风带季节移动的教学时:

现有水平:气压带,风带的分布;

潜在发展水平:气压带,风带随季节移动的过程。

图12:“气压带、风带随季节移动的过程”的直观支架

直观支架:支架主要以 Flash 课件形式展现,主要内容如下:气压带风带形成过程,随太阳直射点的移动气压带、风带的移动规律。让学生通过此支架,更加直观的学习,理解大气的运动过程,调动学生学习的积极性,展开自主学习跨越“最近发展区”。

例如锋面系统对天气的影响过程教学:

现有水平:冷、暖气团的概念

潜在发展水平:冷暖气团过境前后对天气的影响

直观支架:利用Flash课件展示冷暖锋过境的动态过程及产生的天气现象,学生分为若干小组总结归纳每一过程对应的天气情况,将结果以表格形式展现。教师评价总结并将结果补充完整。制作出冷暖锋过境过程的对比表,加深学生对运动过程的理解能力及知识点记忆能力。

通过对例1、例2的支架的搭建,我们发现Flash直观支架搭建可以培养同学们空间动态思维能力,可以提高学生对于事物成因及过程的理解记忆能力,从而达到更好的教学效果。

〔参考文献〕

[1]印志.高中地理“地球运动”学习支架搭建研究[D].上海:上海师范大学,2012:2.

[2]孙艳红.例谈高中地理支架式教学[J].江苏教师,2012(11):43.

[3]印志.高中地理“地球运动”学习支架搭建的研究[D].上海:上海师范大学,2012.

[4]韩晶.人教版高中地理必修1教与学难点及其应用对策[D].辽宁:东北师范大学,2011.

[5]苏时强.地理“生活化”课堂的建构[J].新教育,2011:55.

[6]张会忠.地理学困生学习动机影响因素与激发策略的研究[D].吉林:东北师范大学,2007.

[7]杜龙江.高中地理学困生产生原因及转化对策[J].教育科学,2011:134.

[8]秦红梅.高中物理课堂支架式教学模式的初步研究[D].江苏:苏州大学,2012.

[9]袁宗金.论支架式教学模式在地理教学中的应用[J].外国中小学教育,1999:39-41.

[10]印志.高中地理“地球运动”学习支架搭建的研究[D]上海:上海师范大学,2012:30.

[11]王洪霞.论中学地理教学和生活的融合[D].南京:南京师范大学,2005.

[12]郑冬宁.生活化地理教学实践初探[J].基础教育研究.2008:40.