西方音乐史编纂学的传记方法

2014-08-02郭昕

郭昕

摘要:随着实证主义的兴起,传记方法逐渐成为音乐史编纂学的重要手段之一。本文通过对多部西方音乐史著作的分析,例证传记方法的优势与不足,进一步论证在音乐史编纂过程中如何合理运用传记方法。

关键词:音乐史编纂学 传记方法

音乐史学属于政治史学的平行范畴——艺术史学的下属分支,其研究对象与政治史学有着本质差异。政治史学的研究对象是“事件”,即过去发生的时间、人们的行为。尽管音乐史上也发生过无数“事件”,但音乐史学的主体并非这些“事件”,而是由一部部杰出的音乐作品构成音乐史上的一个个“点”,通过史学家的叙述,将这些“点”组成历史发展的完整链条,完成史学的持续概念。

音乐史利用传记方法始于18世纪,德国福柯尔(J.N. Forkel为约翰·塞巴斯蒂安·巴赫所著的传记《关于约翰·塞巴斯蒂安·巴赫的生活、艺术与艺术作品》(Ueber Johann Sebastian Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke,1802),这是一部专门的传记。音乐家传记著作还有德国小说家、剧作家沃尔夫冈·希尔德斯海默在其著作《莫扎特》(1977年)一书中,以传主的信件和音乐作品等第一手资料为主要依据,运用艺术心理学的研究方法,侧重于无意识心理的分析,将其视为音乐家生活与作品之间重要的、过去被忽略的中间环节,使作者在不少问题上得出了与前人不同的观点。[1]此外,具体有代表性的还包括德国罗沃尔特出版公司(Rowohlt Verlag Gmbh)推出的《罗沃尔特音乐家传记丛书》(56册),人民音乐出版社已中译本;英国集粹出版社(Omnibus Press)推出的《伟大的西方音乐家传记丛书》(The Omnibus Biographies of Music, 19册),已有江苏人民出版社中译本;英国剑桥大学出版社推出的《音乐家生平系列》(The Cambridge Musical Lives, 18册);美国诺顿出版公司(W.W. Norton & Company, Inc.)《格罗夫作曲家传记系列》(The Grove Music Composer Biography Series)[2]等等。值得注意的是,此類传记均与音乐史传记方法无关。

尽管传记方法作为音乐史研究的主流方法存在诸多不足,但是对于史学家构建音乐史事实,也具有一定积极意义。19世纪,随着实证主义的兴起,传记方法成为音乐史学编纂的主流,充斥在音乐风格史、音乐文化史著作之中。作曲家生平资料作为实证的史料,构成音乐史学家编纂工作的基础,同时,被文字化的生平——传记,成为人们理解音乐作品的辅助手段。

由于音乐史对象是作品不符合普通史学对象的事件,所以借鉴传记叙述历史中发生的事,以此来造成与作品之间若即若离的关系,但是作品与事件又并非直接相关,因此造成了矛盾。

在19世纪实证主义与浪漫主义的情感美学的影响下,音乐史编纂学对传记的运用应运而生。实证主义,是一种运用自然科学的工作方法,以定理证实假设能够成立,由于音乐史没有定理原理,因此19世纪的史学家们在文化史、艺术史的编纂过程中借用了实证主义的方法。借鉴第一手资料作为研究的出发点,其出发点是理性的。

作为传记主义的另一个主要来源,浪漫主义情感美学又称表现美学,来自阐释学,阐释学原意为“理解”,理解始于对话,前提条件是理解者与被理解的对象之间有共同语言,理解者力求重构被理解对象的意图、动机,目的是反过来理解这个事件。由于音乐是时间的艺术,情感也是在时间当中消失的,因此音乐史利用了情感美学,利用与实证主义相反的假设方式。音乐史阐释学研究者面对一部作品与其对话,是为了解作品背后的作者,将自己投射到被研究的作曲家的历史行为动机中去,探索其创作意图。[3]音乐史上关于勃拉姆斯的《安魂曲》和克拉拉关系的叙述出处,就是浪漫主义情感美学的产物,仅仅为了取悦读者。这不是科学的音乐学的方法,而是具有虚构性质的文学手段,既违反了实证主义,又滥用了情感美学。

传记是以某人的生平为题材的一种纪实文学形式,一般也包括作者追叙自己一生的自传在内。可视为历史的一个分支,根据调查研究与个人回忆而得的口述或书面材料,加以选择性地编排与说明而成。传记亦可视为想象文学的一个分支,因其试图通过创造性的赋予同情的洞察,以传达对于某种个性的感受和体裁的意义。最早的传记作品形式是死者生前堪称楷模的言行的祭文或墓志铭。传记有时被认为是历史的分支,最早的传记常被当成史料看待。[4]

在音乐史著作中传记方法也得到了广泛运用,如格劳特《西方音乐史》中《弗朗茨·李斯特》一节,叙述了李斯特的出生地、家庭背景、人生路线。他在魏玛任宫廷音乐总监,极力推崇新音乐作品,包括1850年亲自指挥瓦格纳《罗恩格林》的上演。[5]再如,保罗·亨利·朗格在《西方文明中的音乐》对《舒伯特》一节的编写首先引用了申德勒的叙述“贝多芬临终前在病床上吟味舒伯特的一些歌曲时,感叹着说‘的确他具有天赋才华。固然申德勒说的话有时不太可靠,这段轶事的可靠性却毋庸置疑,因为舒伯特是收到贝多芬的启发和鼓舞的唯一的早期浪漫主义者,他与贝多芬最接近。”[6]这段话为论述舒伯特的音乐风格做出了铺垫,阐明舒伯特与古典主义、浪漫主义的关系,从而证明他的音乐创作具有双重性。

传记方法对于音乐史学编纂,即不可滥用又不可不用,音乐史运用传记是以作品为准则,与音乐家留下的主要作品有关的传记才能够运用在史学编纂中。

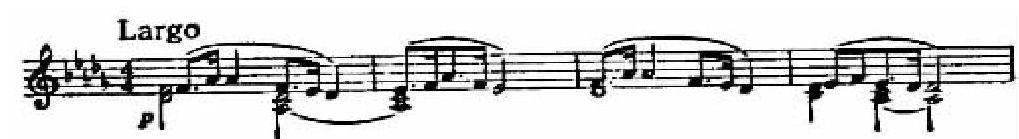

埃格布莱希特在《西方音乐》一书便是有选择采用了传记方法,他首先区分虚构的传记和历史的传记,排除前者,并将历史上的作曲家放在与音乐的交接处。[7]例如《乔治·弗雷德里希·亨德尔》一节中的叙述,由于亨德尔为英国王室服务,他对英国王室的责任就是受委托创作全部节庆音乐,《焰火音乐》便是在此背景下完成的。[8]再如《舒伯特》一节提及的“舒伯特晚会”,这由他和一群朋友组织演出的,正是这种演出机制,促成了舒伯特具有比德迈尔性质的沙龙音乐作品诞生。[9]当然,这本著作中传记方法运用最为典型的例子是对约翰·塞巴斯蒂安·巴赫一节,巴赫生平四个阶段所担任的管风琴师、唱诗班指挥、宫廷作曲家等不同职务具有不同的职责,因此他在不同阶段所创作的音乐体裁与其职责直接相关。[10]

20世纪音乐史编纂学运用传记方法的情况有所改变,结构主义的冲击使音乐史编纂学采用传记的方式逐渐走向没落。达尔豪斯认为“传记方法是实证主义变体,他的出发前提是知道作曲家的生平才能理解他的音乐作品,作品是生平鸣响着的表现。”[11]结构主义史学家在编纂历史的过程中,绕过作曲家个人,唯独把作品视为研究对象,不去探索作者的意图和作品的过去特性。对于音乐结构史来说,理解一部音乐作品并非将它阐释成作曲家传记的文献,因此重构音乐史事实,重构作曲家思维世界的做法毫无意义。[12]结构主义排斥作品背后的作者,使传记主义失去了它的土壤。

20世纪初,达尔豪斯主张的音乐结构史拒绝传记方法。他的《贝多芬和他的时代》,前面几章探讨了传记方法的利弊,用年代记方式代替传记描述。他认为音乐史不能依靠史料的堆积来完成,只是史学家通过史料推导出的“事实”,并非真实的过去事件本身。

同时,在接受史和影响史方法的美学观念主导下,现代史学家不再将重点放在解释历史行为的意图、动机、观念,而是试图确定哪些倾向和压力造成了它们。换言之,就是在社会功能中把音乐理解为过程。这也对音乐史学的实证主义与情感美学方法造成了强烈的冲击,令传记方法逐渐走向瓦解。

然而,音乐家的传记作者对于史料的选择具有强烈的主观性,在根据史料组合成历史的过程中,不乏想象、夸张,甚至虚构。传记作家并不是中立的,而是在记叙和介绍传主的过程中,显示出自己人格的某些方面,自传尤其如此。此外,这些生平事件原本就无关音乐创作,而且,被研究者作为历史上的行为者的真实原貌是无法复原的,直接用生平解释作品,或与作品进行音画式配置,更是有欠考量。

同样,杰出的音乐学家对传记方法的使用同样会出现纰漏,埃格布莱希特的《西方音乐》也不例外。作者在阐述布鲁克纳交响乐时,简单套用传记,使传记手法等同于作曲家的作品,援引当时维也纳报刊的评论,将布鲁克纳生长于农村,导致他在社会交往中迟钝并具有依附性,以至于他的作品允许本人和他人修改,形成多种版本。[13]这样的论述是极不科学的,是对史料不加区分的曲解,作曲家的生平不能直接用来解释作品。由此可见,尽管传记方法在音乐史学编纂过程中具有很高的学术价值,但一定要慎用。

以美国作曲家乔治·格什温为例,在他去世后,有关他的研究受到严重阻碍,包括乐谱、信件手稿,甚至复件在内的第一手资料严格掌控在其家庭成员手中,仅有小部分被美国国会图书馆收藏。最著名的两部格什温传记作者分别是他本人生前的好友伊萨克·歌德贝尔戈和他哥哥艾拉·格什温的好友爱德华·雅布伦斯基[14],由于传记作者与传主生活在同一时代,并与传主和传主直系亲属的有着直接接触,因此他们所掌握的信息来源相对可靠。但另一方面,他们所写的文字很大程度上反应了传主及其亲属的态度与意愿。换言之,格什温作为作曲家,将爵士乐与严肃音乐巧妙融合,对美国本土音乐发展做出了重要贡献,这些光环被无限放大。相反,一些有损格什温名誉的资料被试图雪藏,比如他生前经常光顾妓院,并育有一私生子等负面信息。格什温的另一位传记作者查尔斯·施瓦尔茨在《格什温:他的生活与音乐》中披露了这些丑闻,并称格什温为“低级庸俗的投机主义者”[15]。由此可见,传记作者与史学家对史料的选择直接关系到所呈现的历史事实。当然,传记反映出的真实史实,绝大部分也无法与传主创作直接相关。

将作曲家生平与作品直接进行音画式配置,是传记主义方法的另一个硬伤。1928年,格什温应保罗·怀特曼之邀创作了交响诗《一个美国人在巴黎》,1923年在巴黎完成了这部作品。他沿用了交响爵士乐手段,将爵士乐与严肃音乐巧妙融合,充满美国气息。乐曲开头的散步主题贯穿全曲,采用了欧洲严肃音乐主题动机的写作手法,从这个角度来看,同古典浪漫时期的独立音乐观念无异,作品“出于乐音本身的缘故被创作”,并不是具有功能性的电影音乐。但是国内很多学者将这部作品进行音画式的描绘,甚至认为这是格什温本人对巴黎的印象与感受,将这个主题解释为一位美国游客漫步在巴黎街头。[16]

无独有偶,捷克作曲家德沃夏克最具代表性的作品《自新大陆》交响曲,这部作品充满了波西米亚风格的旋律,因此经常被描绘成作曲家思念祖国之作,用其生平经历解释作品的表现内容。第一乐章的慢板引子好像作曲家初到美国时的体验,第一眼望见新大陆时对未来的思索。[17]

第二乐章被称为“念故乡”,因此常常被解释为作曲家身处异国他乡对祖国无限思念之情的表达。从西方交响套曲的曲式结构来看,第二乐章原本就是缓慢、抒情的部分,与第一乐章的奏鸣曲式形成鲜明对比。忽略德沃夏克的生平,丝毫不会影响听众对作品本身的理解。而一些音乐欣赏类的书籍,将这段旋律阐释成“德沃夏克意识中寄寓着他对波西米亚深刻的眷恋之情”[18]的写照。

毫无疑问,用作曲家传记对作品进行音画式解说是行不通的,不能以作曲家的传记套在他的杰作上面,像电影音乐似的的误读西方音乐作品。不同于中国就词作乐的传统,在西方独立音乐观念产生之后,有解说的音乐的本质才发生了变化。她不再临摹、写生音乐以外的事物或情感,通过固定乐思、动机派生、主导动机等作曲技术,将音乐外物(包括情感)包容于音乐本身。[19]

综上所述,笔者认为了解作曲家生平是必要的一步,音乐史编纂学可以借鉴《新格罗夫音乐与音乐家辞典》的传记方法,将作曲家的传记与重要作品相关联。在当今结构主义与文本批评成为音乐史学编纂主流的背景下,传记方法可以在有选择的基础上,成为研究的辅助方法。当然,史学不同于文学, 前提是有选择的利用作曲家的传记,避免夸张、隐喻甚至虚构等文学手法,更不能将生平与作品进行一对一的联系,以免误导读者。

注释:

[1]周耀群:《一幅莫扎特的心理肖像》,《中央音乐学院学报》,1993年第4期。

[2]孙红杰:《传记文体审思》,《音乐探索》,2013年第1期。

[3][德]卡尔·达尔豪斯:《音乐史学原理》,杨燕迪译,上海:上海出版社出版,第123页。

[4]单基夫,徐唯诚:《不列颠百科全书(国际中文版)》,北京:中国大百科全书出版社,1999年,第467页。

[5][美]格劳特:《西方音乐史》,汪启璋、吴佩华、顾连理译,北京:人民音乐出版社,1996年,第625页。

[6][美]保罗·亨利·朗格:《西方文明中的音乐》,顾连理、张洪岛、杨燕迪、汤亚汀译,贵阳:贵州人民出版社,2009年,第776页。

[7]刘经树:《为了理解而反省、我思——论埃格布莱希特的音乐史编纂学》,《中央音乐学院学报》,2007年第4期。

[8][美]埃格布莱希特:《西方音乐》,刘经树译,长沙:湖南文艺出版社,2005年,第408-409页。

[9]同8,第552页。

[10]同7。

[11]同3,第4页。

[12]同3,第65页。

[13]同上,第619页。

[14]Wayne Schneider,The Gershwin Style[C].Oxford University Press.1999,S.8.

[15]同14。

[16]上海音乐出版社:《音乐欣赏手册》,上海:上海音乐出版社,1981年,第379页。

[17]同16,第437页。

[18]杨民望:《世界名曲欣赏》,上海:上海音乐出版社,2009年,第351頁。

[19]刘经树:《音声缭绕无言词——论有解说的音乐与独立音乐》,《星海音乐学院学报》,2013年第3期。