矿冶小说《洞火》中的隐喻与语篇连贯的建构

2014-08-02李金妹吕青青湖北理工学院黄石435003

□李金妹 吕青青 [湖北理工学院 黄石 435003]

矿冶小说《洞火》中的隐喻与语篇连贯的建构

□李金妹 吕青青 [湖北理工学院 黄石 435003]

从小说这一宏观角度,从认知诗学的视角,以隐喻理论作为理论框架,以黄石本土矿冶小说《洞火》作为研究语料,试从一个比喻贯穿语篇始终(黑暗的古矿道中蜡烛代表着人性及蜡烛的三种状态引发的关于人性的三个方面的引申隐喻)和由一个中心意象引申出若干相关的次要意象(中心意象“蜡烛”所引发其他三个次要意象“烛火”,“眼睛”,“黑乎乎的洞”)的两个层面,探究隐喻如何起到语篇连贯的作用,旨在拓宽语篇研究的领域,丰富对隐喻的理解的同时提高我们对中国本土作品的解读能力和审美情趣,也为黄石矿冶文学的研究注入新的活力。

隐喻;认知;语篇连贯;矿冶小说

引言

隐喻是人类极其重要的思维方式,世界通过隐喻和象征向人类经验和理解开放。人们在语言和事物、经验与超验、有限与无限、个别与普通、现实与历史、事物与事物中建立了一种暗示性的隐蔽关联。认知语言学认为,隐喻不仅是一种语言修辞手段,还是一种基本的认知方式,更是一种文学语篇建构的重要手段。1980年,Lakoff和Johnson出版的《我们赖以生存的隐喻》(Metaphors we live by)[1]标志着隐喻研究从开始的修辞学层面上升到认知层面。

隐喻可以在语言组织的各个层次上体现,例如单词、词组、句子,语篇。经过几十年的发展与探索,隐喻的研究重心已逐步由词汇句法层面向篇章和话语层面转移[2]。魏在江认为语篇是理解隐喻的重要载体,是隐喻意义的体现形式[3]。从语篇的层面去研究隐喻不但可以解释隐喻的功能,还可以阐释语篇信息的发展、语篇的组织机制和语篇的衔接及连贯性。本文从小说语篇这一宏观角度,以矿冶文学小说《洞火》为例,探讨隐喻的衔接与连贯功能,旨在拓宽语篇研究的领域,丰富对隐喻的理解,同时提高我们对中国本土作品的解读能力和审美情趣,也为中国矿冶文学的研究注入新的活力。

一、《洞火》简介及隐喻的语篇功能阐述

矿冶文学是指以矿产资源的认知、探寻、采掘、冶炼、使用与贸易和矿冶人的生产、生活、工作、学习和创作活动等方面为题材的文学作品或文学活动。《洞火》是黄石本土作家、著名编剧胡燕怀的一篇以矿冶为题材的短篇小说。小说以20世纪80年代前中期国家对黄石大冶铜绿山地区孔雀石矿石资源的大力开采利用,该地区附近的农民受利益的驱使疯狂地盗取公家矿石为背景,以第一人称“我”,一个回乡“窝”了两年的高中毕业生为叙述者讲述了“活物”和“头儿”两个人的寻宝故事,以及“活物”为“果儿”报仇的故事。小说中,矿区农民“头儿”为利益和金钱所驱使,以自己的妻子果儿为挟持,迫使果儿当年的情人“活物”为向导盗取古矿井中的孔雀石,最终走向了不归路。

作者将第二个故事巧妙地穿插在第一个故事之中,其独特的叙事结构是该小说的亮点之一。作品着眼于人性之善恶美丑的探索,用沉郁的语言色调描写了人对物质的贪欲和人性的搏斗,通过在古矿井里确定贵重的孔雀石的开采方位、盗挖孔雀石的“头儿”与“活物”及“果儿”的人生悲剧,表现了作者对爱情的思考,对生命的关怀,同时交织着道德与历史的评判。

这篇小说以独特的叙述视角、细腻的心理描写、优美的语言文字、典型化的故事情节、深刻的主题,成为矿冶文学作品中不可多得的一部佳作,并引起了矿冶文学研究学者的广泛关注和好评。如周进珍等从鲜明的地域色彩和特殊的题材等方面探寻《洞火》的艺术、文化与史料价值[4];陈新瑶从小说寻宝传奇的叙事结构和个体生存体验的叙事视角分析了作者关于人性复杂而含混的表现与思考[5]。

隐喻对语篇的组织和发展起着不可忽视的作用。隐喻的语篇功能,尤其是语篇的衔接与连贯功能受到越来越多的学者的关注。国外方面, La koff& Johnson,Hoey,Weinrich等都论述了隐喻的语篇组织功能和连贯功能[6]。在国内,束定芳比较全面地论述了隐喻的修辞功能、语言学功能、诗歌功能、认知功能、文字游戏功能等[7]。张沛论述了隐喻的诗篇衔接功能[8]。廖美珍论述了英语比喻的语篇粘合作用,认为比喻的确立往往支配语篇的格局和模式,支配着语篇词语和术语的选择[9]。方小青、张锦峰以具体的英语诗歌为实例,分析了隐喻对诗歌语篇连贯的建构[10~11];刘艳春从语篇功能的角度入手探讨隐喻对马丁·路德 ·金的演讲稿《我有一个梦想》的语篇发展所起到的作用[13]。从已有的研究来看,学者们更倾向于在词汇、句子以及诗歌、散文、演说词等层面上进行隐喻的语篇功能分析,而鲜有小说层面上的研究。

主题是一个动态的语篇范畴,也是语篇组织的一个重要的意义概念,而语篇的中心主题在很大程度上都是隐喻性的。作者选定一个隐喻,以这个隐喻作语篇主题以此支配整个语篇的脉络,语篇按照隐喻主题这一线索发展下去,从而决定了整个语篇的模式形成语篇的信息流。以一个比喻贯穿语篇始终,形成一个核心隐喻,支配若干引申比喻或者由一个中心意象引申出若干相关的次要意象[9]。下面本文将详细剖析隐喻;对小说《洞火》的语篇连贯的建构机制。

二、《洞火》中的隐喻与语篇连贯建构

意象主义代表庞德认为,好诗要形成意象,须避免抽象,努力使抽象与具体结合起来,注意运用自然事物作适当的象征[13]。文学语言的重要特点之一就是大量运用隐喻性语言,形成意象。小说也同样如此,如能用合适的自然事物精确地象征所要表达的思想感情,就能形成好的小说意象;而且要象征得自然,不露人工斧凿的痕迹。

小说《洞火》中,作者用了大量的隐喻。下面本文将从认知诗学的视角出发,沿用廖美珍的观点,对这些隐喻在语篇中的建构所起到的作用逐一进行探究,以揭示隐喻在小说文本中语篇连贯的功能。

(一)一个比喻贯穿语篇始终(蜡烛——人性)

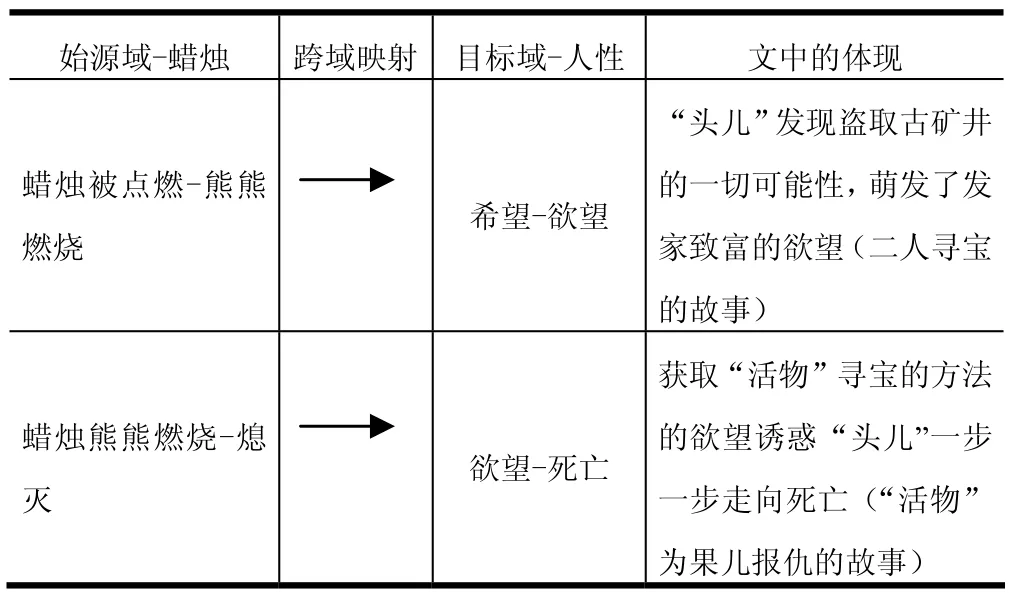

小说《洞火》的主题“洞火”本身就是一个隐喻。它的本体是指点燃在黑乎乎的古矿井中那微弱而摇曳的烛火,其喻体不仅象征着逃生的出路和希望之火,也象征着不断变化膨胀的欲望和死亡之火,同时也象征着人的理性、仁爱之火。“蜡烛”一词在文中多次出现并贯穿全文,作者借助概念隐喻,赋予了蜡烛更为深刻的寓意,将蜡烛比作是人性,蜡烛的三种状态实则也是人性的三个方面。这一概念隐喻激活了一组始源域与目标域之间的对应关系,如图1。

图1 小说中蜡烛呈现的的种状态

表1

在漆黑的古矿井中,蜡烛是照明的工具,通向光明和希望。如表1所示,被点燃的蜡烛瞬间照亮了漆黑的矿井,对于爬行在古矿道中寻求宝藏的“活物”和“头儿”来说无疑是光明和希望,始源域被点燃的蜡烛映射到目标域人性中就是“头儿”最初的情感希望和幻想。熊熊燃烧的蜡烛就如“头儿”不断膨胀的欲望。而在漆黑和密如蛛网的古矿道里,烛火的熄灭无疑意味着恐惧和死亡,也象征着人的希望的破灭、理性的丧失和爱心的泯灭。因为内心没有爱,没有对他人的关怀,“头儿”最终为自己的贪婪、罪恶和自私付出了生命的代价。

该小说是典型的叙事语篇。而叙事语篇是在叙事结构的框架内展开的,而语篇的展开与隐喻化的过程并行不悖,相辅相成[14]。作者一开始就设定了一个主题隐喻,即蜡烛是人性的象征,并且围绕蜡烛的三种状态展开故事的情节。

表2

蜡烛是人性的象征这个隐喻统领全文的发展,故事的情节也是根据蜡烛被点燃——燃烧——熄灭这个过程依次展开的。“头儿”和“活物”寻宝的故事是蜡烛被点燃到熊熊燃烧的过程,即由希望变为欲望的过程。而“活物”为果儿报仇以及“头儿”走向死亡也是蜡烛由盛向衰最后熄灭的过程。

(二)一个中心意象引申出若干相关的次要意象

这就好比树干和树枝的关系。树干是核心比喻或中心意象,而树枝则是引申比喻或次要意象。在小说《洞火》中,蜡烛是中心意象,激活了关于“烛火”、“眼睛”、“黑乎乎的洞”等次要意象,这些次要意象又与核心隐喻:蜡烛是人性引出来的三个引申比喻相结合。

1.烛火——希望

《洞火》中烛光的意象多次出现,与被点燃的蜡烛相一致,烛光也是美好和希望。

在小说第一段,烛火是“长蛇”是“幽蓝的火花”。“这是倘若能停下来,观赏一番身前身后的满洞的烛火,我想那景致一定不错,一定让人想起那童话世界里的圣诞之夜”。这里把“烛火”比作是“美丽的圣诞节之夜”,圣诞节之夜是希望、美好的象征。而古矿井里坑木的脆响“如钟如磬”,这样就形成了有关希望的语义场“幽蓝的火花”、“圣诞节之夜”、“钟磬”等等。古矿井是“头儿”的希望,是他发家致富的渠道。而果儿是“活物”心爱的女人,虽然已经成为了别人的妻子,但仍旧是他的希望,是他的精神寄托和支柱。

小说围绕希望,展开了一系列准备工作的描写,“有时,夜深人静了,碰巧各家还真的能听见自家屋基下的响声,轰隆隆;像是极远的地方在打雷”。把矿井里的声响比作是打雷,地下的构造和真实存在的声响无疑给人无限遐想,激发人们盗取古矿井的欲望的同时也给人以希望,特别是对于一直想发家致富而又无所事事的“头儿”来说。接着由于“活物”深谙古矿井的地下道,这又增添了盗取古矿井孔雀石的可行性,果儿和“活物”当年的情分触发了最后的合作。这一系列的可行性也是希望的累计叠加。

当希望的准备工作就绪,一切都变得实际起来。于是开始了小说的第一个故事“头儿”和“活物”的寻宝传奇。

2. 眼睛——欲望

另一个在小说中多次出现的意象是眼睛。眼睛可以观察一切,从一个人的眼睛里也可以看出对方的心理。

这几句话全都是描写“头儿”的眼睛,“鹰隼”、“被欲望烧得通红”、“奕奕闪光”等眼睛在这里被赋予了特殊的含义,并与烛火相结合,而熊熊燃烧的烛火又被喻为“欲望”,于是就有了“被欲望烧红的眼睛”,“头儿”的欲望是希望通过盗取孔雀石发家致富,是想获取“活物”探取宝石的秘密。而“活物”的欲望是情欲,是对果儿的念念不忘。在此时熊熊燃烧的烛火是欲望,而赤裸裸的欲望由眼睛直接表达出来,是由希望衍生出来的欲望。

此时,已经尝了数次甜头的“头儿”欲望进一步滋长,是获取更多孔雀石的欲望,对财富的欲望,更是对获取“活物”探寻孔雀石方法的欲望。而“活物”在果儿死后,失去精神支柱的他唯一的欲望就是为果儿报仇。小说在此也进入第二个故事“活物”为果儿报仇。

3. 黑乎乎的洞——死亡

与“希望”相对应的就是“死亡”。在黑沌沌的古矿井里,烛火正常摇曳是希望,但当矿井坍塌,空气不再流动,烛火慢慢熄灭时,此时就是死亡将至和面对死亡的恐惧了。而概念隐喻“蜡烛的熄灭是死亡”也是有一系列形成的基础的,即有关“死亡”的语义场。这也是蜡烛的第三层含义。而死亡总是与黑乎乎的洞,黑沌沌的世界,黑乎乎的大口等字眼相结合。

首先是“远古时期沉淀下来的空气层被搅动了,带着沉重的腐霉气味让人窒息”。这里“我们”渺小得就像一个“搅拌器”,而古矿井就像是一个硕大的“容器”。随着“我们”进一步深入,“主坑道变得扑朔迷离,黑乎乎的岔道口一个接着一个,让人分不清哪儿是这地下迷宫的主要通道,唯有我背的那个活物,才对这密如蛛网的坑道了如指掌”,此时的古矿井是“迷宫”是“蛛网”。而到最后“黑乎乎的洞壁好像随时都会压下来;弯弯叉叉的坑道里,无数的洞口好像是张开的黑乎乎的大口;顶壁上的水渗透下来,滴在脖子里透心儿的凉;偶尔还能见到一两节动物的骨头,让人联想到是人身上的哪个部位,我心里有一种钻进历史坟墓的恐怖感。”此时的古矿井是“黑乎乎的大口”,即将吞噬所有的一切,是“历史的坟墓”。“活物还会神经质地大喊起来:来了,来了……你们还没听见?轰隆隆?轰隆隆!……白盔白甲,来了,来了……咱门全完了!完了,完了……”,“白盔白甲”就是“死神”。

中心隐喻“死亡”,其余的词汇“地下迷宫”,“蛛网”,“黑乎乎的大口”,“历史坟墓”和“白盔白甲”等一系列的隐喻都是围绕这一主题,并且相互关联构成一个语义场,形成一个语义链。这些喻体都是以该中心展开的,各个喻体之间具有关联性,使每个段落之间相互联系,从而构成了语篇的衔接与连贯。

小说中,各怀鬼胎的“头儿”和“活物”再一次进入矿井,寻求财富。“头儿”执迷于“活物”寻宝的绝招,而“活物”为替果儿报仇不顾自身性命。“活物”探寻宝藏的绝招诱惑着“头儿”一步一步走向死亡,也是“头儿”欲望的驱使。

(三)其他隐喻

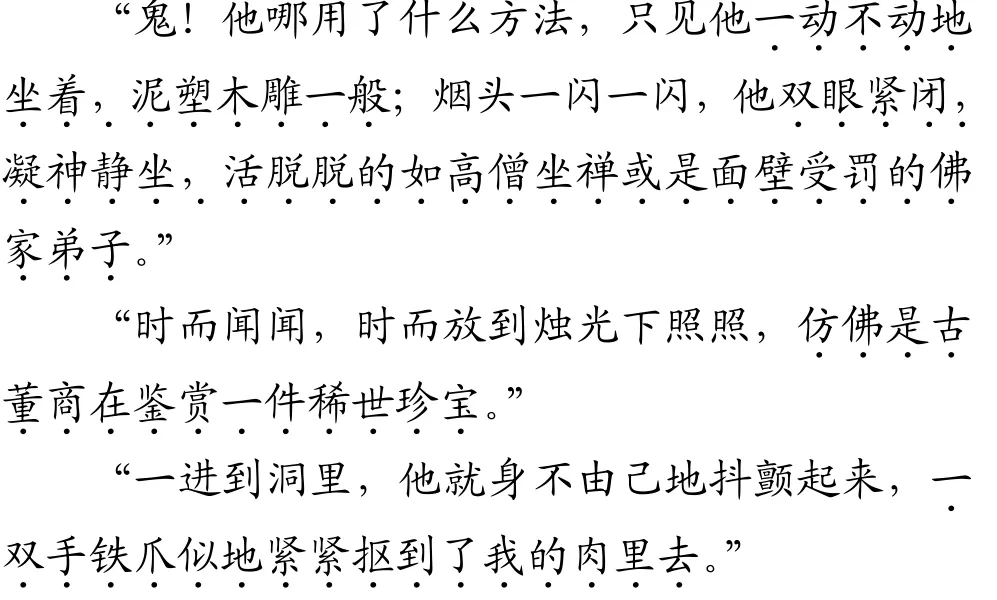

在叙事语篇中,隐喻以经验作为基础,而语篇正是以经验的方式展开的。隐喻要借助形象进行经验陈述,在经验的陈述和隐喻形象所激发的图示结构知识的相互作用下,语篇便在整体上取得连贯[15]。以“我”对“活物”的评价为例:“可我还是只得往前爬,背着那重.物.往前爬”“背上的活物水.蛭.般.的紧贴着我,越来越沉”

在“我”的眼里,(添加)“活物”是“重物”,是负担,是“水蛭”,不仅是因为他紧紧的压在“我”的背上,更是因为失去双腿的他只能依附于别人而存在;他的腿是“光秃秃的杆子”,说明他外型的丑陋,而当他判断孔雀石时则像“泥槊木雕”,“面壁受罚的佛家弟子”,说明他的专注;又像“古董商在鉴赏一件稀世珍宝”则说明了他的专业。正是这份专注和专业给探寻古矿井带来了可行性,即前文提到的希望的叠加。而当面对死亡时,他的手像“铁爪”一般深深地抓到了“我”的肉里,那是面对死亡的恐惧和惊慌。“我”对“活物”的评价也是根据故事的情节慢慢发展的,而其中的隐喻形象也是在经验陈述的框架内进行。“活物”专业的探索方法对“头儿”来说是希望,指引着下文的发展,而“活物”的手之所以变成“铁手”也是因为死亡将至,符合“希望”到“死亡”的转变。

胡燕怀克服日常语言的局限性,追求小说意象,运用新鲜的隐喻、幻想的手法。他主要通过视觉形象(烛火、洞、眼睛,等)表达了人物细微复杂的思想感情,在描写外物和表达内心两方面都达到了高度的精确和真实,达到了意与象的和谐自然结合、小说的内在人性主题与外在语言形象的相互交融,使小说更富有表现力和阐释的力量,也让读者获得极大的审美自由和深度的精神震撼。

三、结语

某些概念隐喻在一部文学作品中反复出现并反映作品的主题,它贯穿于整个文本,体现了文本内的一致性。在进行文学欣赏和批评时,读者要重视对文学语言本身进行分析和欣赏,因为抓住文本中的主要隐喻有助于读者理解文学作品的主旨和关键意义。而主要隐喻由多个反映其主旨的小隐喻组成,隐喻的跳跃和变化对语篇的建构和组织起着重要作用。

小说《洞火》中作者设定一个隐喻,即蜡烛在黑暗的古矿井中是人性的象征,以这个隐喻作为整个语篇的模式支配语篇的脉络,并且将这一核心比喻划分为三个不同的层面以代表人性的不同内容,形成三个次要的引申比喻。通过主题隐喻支配其他的三个次要隐喻,帮助构建作品主题,形成一个框架并借助一系列相关的隐喻表达式形成系统的词汇衔接网络,使得语篇在这一框架内展开,最终达到语篇内部、语篇底层,即语义上的连贯。小说是具有连贯性的叙事语篇,从小说语篇层面来研究隐喻可以使我们更贴切地理解小说的内涵,为小说语篇分析拓展了一个新的领域;并且深入分析小说文本的隐喻性语言,有助于读者更好地理解文学语言的功能,更准确地领会小说作者的创作意图,也更好地享受文学语言给读者带来的审美认知和情感体验。

[1] LAKO FF G, JOHNSO N M. Metaphors W e Live B y[M]. Chicago: The University of Chicago Press, 1980.

[2] 张玮, 张德禄. 隐喻性特征与语篇连贯研究[J]. 外语学刊, 2008(1): 99-103.

[3] 魏在江. 隐喻的语篇功能——兼论语篇分析与认知语言学的界面研究[J]. 外语教学, 2006(5): 10-15.

[4] 周进珍, 等. 黄石矿冶文学研究[M]. 武汉: 湖北人民出版社, 2009: 124-125.

[5] 陈新瑶. 古矿井中的人性之思——评胡燕怀矿冶题材小说《洞火》的叙事意义[J]. 黄石理工学院学报, 2009(2):6-8.

[6] 魏在江. 隐喻与文学语篇的建构[J]. 外语与外语教学, 2008(3): 13-16.

[7] 束定芳. 隐喻学研究[M]. 上海: 上海外语教育出版社, 2001.

[8] 张沛. 隐喻的生命[M]. 北京: 北京大学出版社,2004.

[9] 廖美珍. 英语比喻的语篇粘合作用[J]. 现代外语,1992(2): 32-35.

[10] 方小青. 概念隐喻与卡明斯诗歌语篇连贯的建构[J]. 广西师范大学学报, 2010(4): 25-29.

[11] 张锦峰. 英语诗歌中的隐喻与语篇连贯[J]. 忻州师范学院学报, 2011(3): 63-65.

[12] 刘艳春. 解读《我有一个梦想》中隐喻的语篇功能[J]. 东北农业大学学报, 2010(4): 87-89.

[13] 朱立元. 当代西方文艺理论[M]. 上海: 华东师范大学出版社, 2005: 2.

[14] 任绍曾. 概念隐喻和语篇连贯[J]. 外语教学与研究,2006(3): 91-100.

[15] 张云红. 从隐喻的视角解读《走出非洲》 [J]. 牡丹江大学学报, 2010(2): 26-29.

On the Discourse Coherent Functions of Metaphors in Mining and Metallurgy Novel The Hole Fire

LI Jin-mei L V Qing-qing

(Hubei Polytechnic University Hu angshi 435003 China)

From the perspective of cognitive poetics, taking the metaphor theory as the theoretical framework and mining and metallurgy novel The Hole Fire as study corpus, the paper tries to explore how metaphors affect the coherence of discourse from two aspects, namely, one metaphor throughout the discourse (the candle representing humanity in the dark ancient tunnels and three extended metaphors about the different aspects of humanity aroused by three different states of candle) and a core metaphor dominating numbers of extended and related metaphors (the other three subordinate images aroused by the center image candle), with a view to widening the field of discourse study and supplying new approaches to the study of mining and metallurgy literature, enriching the understanding toward metaphor and improving our reading and aesthetic ability of Chinese local literature as well.

Metaphor; c ognition; d iscourse coherence; m ining and metallurgy novel

I046

A

1008-8105(2014)01-0071-05

编辑 刘 波

2013−06−20

湖北省教育科学“十二五”规划项目“认知诗学视角下的英语教学模式研究”(2012B212);湖北省重点学科建设项目“艺术学理论”(2013XKJS);湖北理工学院青年项目“认知诗学与文学语篇分析”(12xjr49Q);黄石市社会科学研究课题“认知诗学理论视域下的黄石矿冶文学研究”(2012SSK05)

李金妹(1983− )女,硕士,湖北理工学院外国语学院讲师,华中师范大学外国语学院访问学者;吕青青(1990− )女,湖北理工学院外国语学院2009级本科生.