师范类大学地理科学专业特色课程体系构建解读

——以云南师范大学地理科学专业为例*

2014-08-02胡志昕李琳角媛梅李亚

胡志昕, 李琳, 角媛梅, 李亚

(云南师范大学 旅游与地理科学学院,云南 昆明 650500)

地理科学是研究地球表层系统及其时空变化的一切现象的科学,以其能够系统地分析解决各种全球性综合问题(如气候变化、环境污染、人口动态等)的学科特点在社会生活中发挥着重要作用[1].钱学森院士认为地理科学充当着自然科学与社会科学之间桥梁的角色,地理建设是与政治文明建设、物质文明建设、精神文明建设并列的四大社会总体建设之一,是为国民经济服务的科学,具有重要理论与实践意义.在1992年国际地理联合会通过的《地理教育国际宪章》指出,地理教育在培养现代和未来世界合格而负责任的公民中具有重要作用.因此,地理科学在国内外高校教育中逐渐受到越来越多的关注和重视.

为适应现代地理科学的迅速发展及社会需求的改变,师范类大学地理科学专业需建立适应学科和社会需求的特色课程体系,从而提高本专业学生的专业水平和教学科研能力.课程体系是由专业基础课、专业课、技能培养与实践课程组成的相互联系统一的体系,具有知识开放性、功能特定性及技能概念性特征,它既要体现该专业的人才培养目标与要求,也要反映该学科发展的趋势与现状[2].基于上述背景,云南师范大学(以下简称云师大)地理科学(师范)专业2013版培养方案在2010版的基础上就课程设置方面进行了多项调整修改,本文将就此对比分析,总结课程体系构建特点,为高校本科地理科学专业课程设置和教学改革提供参考.

1 师范类大学地理科学专业学科体系特色构建背景

1.1 教师专业化的社会需求

目前中国教师职前教育出现的大学化培养趋势体现了社会对教师高素质和高学历的要求.2011年10月8日教育部颁布《教师教育课程标准(试行)》,其两大创新是:1)教师教育课程的目标需要从“教书匠”的训练走向“教育家”的成长,彰显当代理想教师—反思性实践家的专业属性;2)教师教育课程的构成需要实现观念与体制的创新,彰显当代教师教育改革的三大理念:儿童为本、实践取向和终身学习[3].这些理念对师范类大学地理科学专业课程体系的构建提出了挑战.

1.2 基础教育新课程与教师资格改革深化研究

第八次基础教育课程改革,体现出关注学生发展、强调教师成长和重视以学定教的三大基本理念以及教与学方式的转变等,是对教师综合素质的全面考验.新课改深入以及MOOC和翻转课堂等新课程形式的涌现,使教师教育面临新挑战.另外,根据《教师资格条例》和《教师资格条例实施办法》规定,自2001年4月l日起,普通高校非师范毕业生通过国家教师资格认定即可获得教师资格证,又加大了师范专业毕业生的就业竞争压力.因此,地理科学专业教师教育课程需要进行体系创新改革,增强学生的就业竞争力.

1.3 地理科学的发展

2010年美国“未来十年地理科学战略研究方向委员会”提出了地理科学未来十年的四个主题:怎样理解和响应环境变化,如何促进可持续发展,如何认识和应对经济和社会的快速空间重组以及如何使技术变化更有利于社会和环境.这些主题的实现需要高校地理科学教育的支持.从2012年教育部公布的地理科学专业设置来看,地理科学二级学科被整合为地理科学、地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划四个,体现了地理科学的综合性、与其他学科的相互渗透性.这就要求在培养学生时需要有学术前沿课程,以及知识涵盖面广阔的课程体系,以拓宽他们的地理学视野并提高其研究技能,并学会充分利用新地理信息技术为地理教学服务.

2 云南师范大学地理科学(师范)专业特色课程设置分析

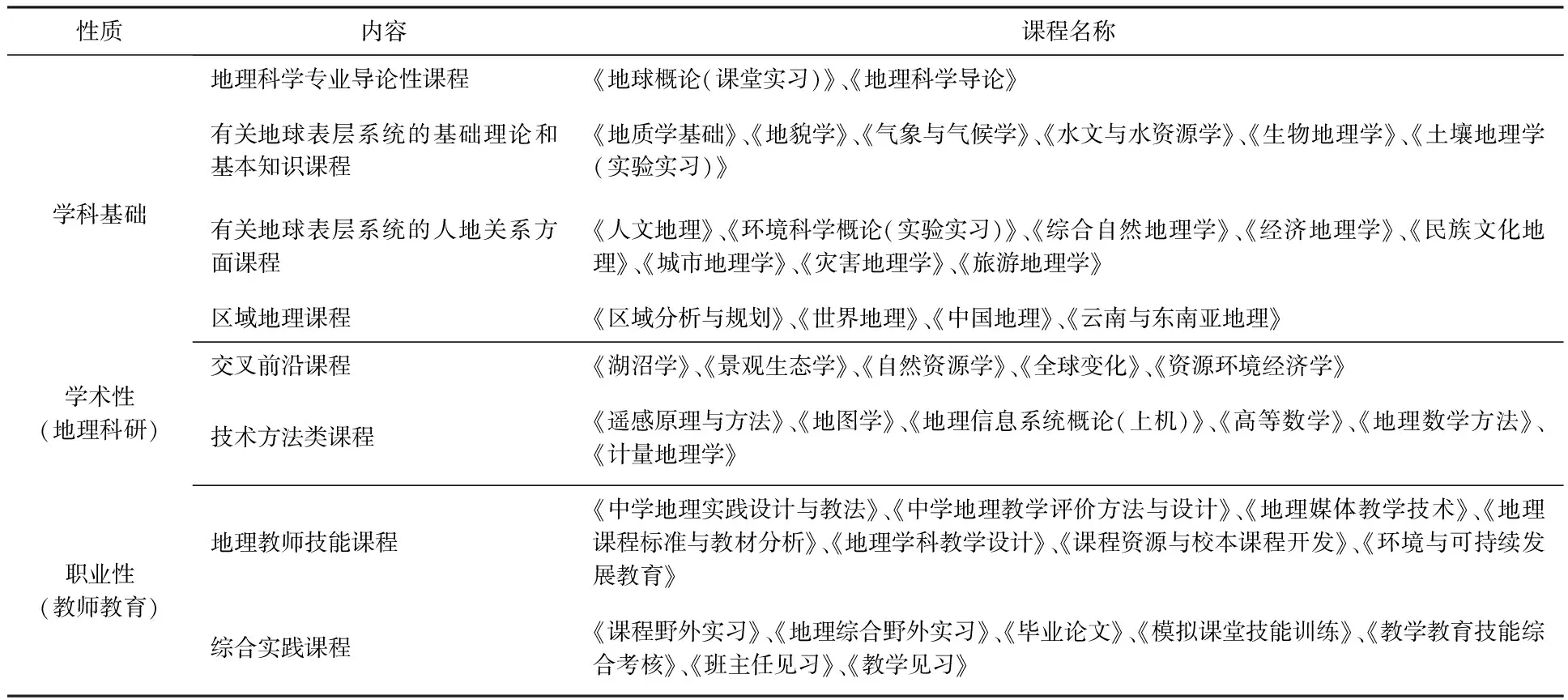

云师大地理科学(师范)专业旨在培养理论扎实、知识全面、基本技能熟练,能在中等学校从事地理教学、教学研究和其他教育工作,也具备在科研机构、相关管理部门和企业从事科研、管理、规划与开发的基本知识的高素质复合型专业人才.为适应学科发展和教师职业专业化的社会需求,云师大地理科学(师范)专业的课程体系设置同时考虑了学术性和教师职业技能性的双重特色(表1).

表1 云师大地理科学(师范)专业课程设置

2.1 课程设置的学术特色

为加强学生的专业素养,适应地理科学的发展形势,云师大地理科学(师范)专业的课程体系设置通过强化专业基础课程、增加前沿学科课程和加强大学生科研技能训练等方面提高学术性,为培养地理科研人才打下坚实基础.

(1)强化基础课程,夯实地理学专业知识基础.由表1可见,一方面2013版培养方案在地理学导论基础上,强化地理要素的深入学习,为地理科研人才的培养做好基础铺垫.另一方面,学科与专业课程内容涵盖高中地理教材的自然地理、人文地理和区域地理三大方面,并在一系列选修课程中涉及高中教材的七个选修方向,照应中学地理教材内容,课程体系设置强调综合专业,利于师范教育方向学生未来进行地理教学.

(2)紧跟学科发展前沿,扩展学生地理科学视野(见表1).在学科基础课程涵盖面扩展细化基础上,选修课注重与学术前沿交叉结合,例如反映目前主要研究主题环境变化的《湖沼学》,研究可持续发展的《环境科学概论》等课程.同时,学院邀请地理学各研究方向专家定期进行关于地理科学发展前沿的学术讲座,让学生拓宽科学视野,了解当前的研究热点,为地理科研人才的培养提供基础.

(3)组织科研训练,培养研究能力,提升学术素养.学院十分支持科研训练,积极组织学生参与云南师范大学学生科研训练项目,并且在毕业论文设计完成阶段实行导师制,学生必须在导师指导下实际参加一项科研项目.在学院专家及教师的悉心指导下将所学研究技术理论通过科研实践巩固,为研究生阶段学习打下基础,也为今后从事中学教育的学生应对国家课程及教育改革提出的挑战打下基础.

2.2 课程设置的职业特色

由于师范类大学生毕业后大部分将从事教学活动[4],因此,云师大地理科学(师范)专业的课程体系设置也十分注重教师职业技能的连续全面培养.

(1)学校教师教育课程与基础教育课程改革相适应.

①基于教育改革要求,教师教育课程进行变动.按照《教师教育课程标准(试行)》、《基础教育课程改革纲要》的要求,改变师范教育中教育学、心理学和学科教学法的“老三门”教育方式,进行课程结构细化整合,第一学年学习《课堂教学技能训练与评价》,不仅强化专业思想,更引导学生在后继三年自主训练教学技能;第二学年学习《中小学学生认知与发展》、《中小学教育基础》、《地理课程标准与教材分析》等教育基础课程,为技能提升做好理论准备;第三学年学习《地理教学设计》、《现代教育技术应用》课程,进行实质性的综合课堂教学技能学习和训练,提升学科教学与现代教育技术融合的能力.

②课程注重培养新课改所要求的教师素质.新课改的实施要求教师改变传统教学模式,倡导互动式教学,树立民主、开放的教育理念,聆听同学心声,能运用多种媒体手段,调用多种感官引导学生学习,并提高自身的综合素质,倡导终身学习.本校对这一系列素质的培养除了结合专业基础课程外,还开设综合性教育类、体育艺术类、生活类等选修课程,全方位地提高学生综合素质.2013版培养方案中教育专业选修课将教师、学生、教育史和教育理论等以往相互独立的课程渗透综合为儿童发展与学习、中小学教育基础、学科教育与活动指导、心理健康与道德教育、职业道德与专业发展五大类,给学生更为综合丰富的类型选择,扩宽教育知识视野,为素质培养提供保障.

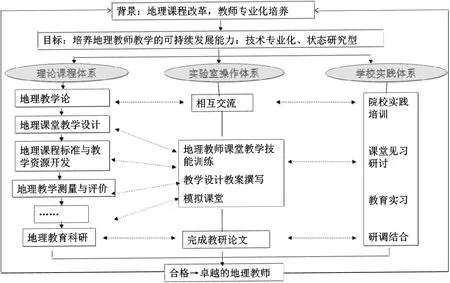

(2)理论与实践打通融合,见习与实习择优分散.指将地理教学论学习与教学见习、微格训练打通融合.在理论学习时引入大量鲜活的中学典型案例强调案例分析;同时,2013版培养方案将教育见习时间扩充为四周,分散在大一上学期(课堂教学)和大三下学期(班主任工作)时进行,并立刻在微格训练中模仿实践,注重能力提升.另一方面,针对教育教学行为改进的反思体验交流成为常态,强化学以致用(详见图1).

图1 地理教师教育理论与实践课程的关系

(3)以赛促练,多元评价

严格进行教师技能课程考核评价,实行过程性评价与终结性评价相结合,“考”、“练”结合等灵活多样的训练和评价方式,考试内容侧重于理论在实践中的应用,加强技术性与操作性;考试形式灵活多样,有应用理论分析教学技能、教学设计、教案、微课等,强调理论的实践应用和教学技术;考试方式不采用单一的笔试,分项多元考试,有小组测试、个人测试、分项测试、综合技能测试、作业测试、口试等,不仅强调理论的应用,而且更加强化教学设计与实施技术等.定期组织学院及学校级别的教学技能比赛,在同学竞争和老师指导反馈下,自我完善教学技能.并为学生的教师技能发展提供多种平台,通过考核给学生授予“三笔字”合格证书、教师教育语言合格证书、普通话等级证书等.最终,在第四学年教育专业课程结束后,进行模拟课堂技能训练,并完成教学教育技能综合考核,达到多角度全方位的训练测评.

(4)开发多种资源为本科生进行教育见习提供条件及保障

“大学若想出更好的教师,必须将模范中小学作为实践场所.而中小学想变为模范学校,必须不断从大学接受新思想和知识.大学要找到中小学通向模范学校的道路并使其保持高质量,必须在学校与技术教师培训校之间建立一种共生关系,并结成平等的伙伴[5].”云师大积极建设与昆明模范中学之间的教师教育共同体:与昆三中地理卓越工作室和孙青工作室构建合作机制,通过这一平台使学生亲历中学教育现场和发生的过程,与中学教师合作,观察教育现象,梳理教育问题,分析问题成因,进而改进教育实践;同时让部分中学精英教师以导师身份参与到大学人才培养过程之中.最终在这一开放的合作实践过程中实现共享资源、共同发展与共同成长[6].结合国家长短期国培项目,为3个月的教育实习提供充足岗位保障,让学生进行实践教学,丰富教育经验.为师范生未来成为合格教师提供了广阔的实践平台,为未来就业提供良好竞争基础.

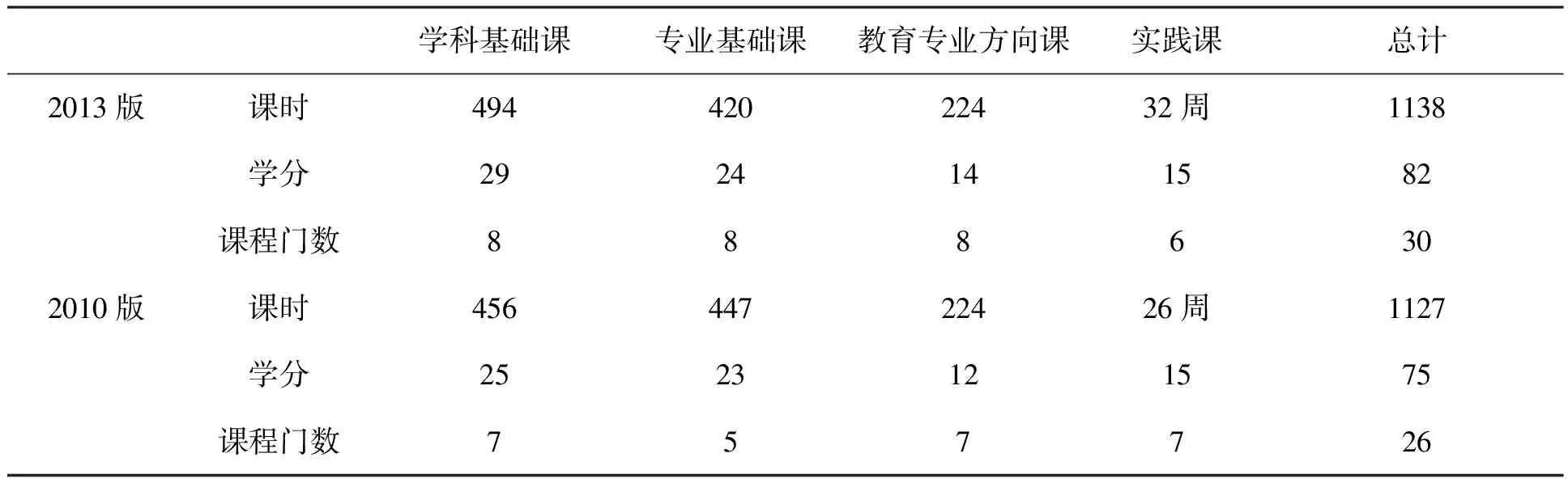

2.3 学时、学分、课程数量分析

除去校级公共课,将地理科学(师范)专业课程就类型进行概括分类,将其归纳为学科基础课、专业基础课、教育专业课及实践课四类课程.云南师范大学地理科学(师范)专业2010版和2013版培养方案四类课程的课时、学分、门数如表2所示.

表2 2010版和2013版地理科学(师范)专业课程课时数与学分

由表2可以看出,2013版培养方案与2010版相比,在课程课时方面,学科基础课及实践课课时增加较多,而专业基础课课时有所减少.学分方面,除实践课不变外,其他课程学分都有一定数量增加.总体来看,学时和学分都有增加,在一定程度上体现了本专业对学科基础知识积淀以及教学技能实践重视的进一步加强.

3 结论与讨论

综上所述,云师大地理科学专业课程体系构建的学术性和职业性特点鲜明.在强化基础课程、夯实专业知识基础上,培养学生进行学术研究能力,同时从教学技能形成规律出发,围绕学生教学技能培养目标,合理设计分层分类的教学和校内外实习实践.把理论与实践通过实习结合,强化学生知识应用、知识转化和技能操作等能力.通过教师教育共同体这一平台,大学老师带领本科生一起研究,进入中学课堂实践,在真实的教育环境中,通过共同参与、相互促进和真诚合作,做到了以科学研究反哺课堂教学,为将来实际教学工作打下坚实基础.形成以学术为基础,以教育职业性为特色的课程体系,促进学术性与教育职业性的融合,满足了社会对教师高学历、高素质专业性的要求.

需要特别说明的是,云师大地理科学专业课程体系学术性构建中课程内容涵盖高中地理教材内容和职业性培养.其中对于教学技能自大学一年级开始,连续四年分阶段逐步提升的学习训练模式是目前许多学校所没有涉及的,值得其他学校借鉴.对于未来的改进,将多考虑课程设置在接受社会需求基础上,结合学生自身需求,设置更加科学合理且提升学生学习兴趣的课程体系,促进学生积极有效的学习.

总之,在国家大力提倡教育改革及社会对教师要求不断提升的背景下,师范类大学地理科学教师培养模式需要学校内部不断地改革创新,与时俱进,从而达到地理科学专业本科生的学术知识与职业技能的提升与融合,培养高素质复合型专业教育人才.

参 考 文 献:

[1] 王晓玲,王俊友.地理科学本科专业课程设置现状分析[J].地理教育,2013 (6):56-57.

[2] 孙根年,黄春长,马耀峰,等.论高等师范院校地理学专业课程体系的改革[J].陕西师范大学学报:自然科学版,2000,28(1):114-118.

[3] 钟启全.为了未来教育家的成长—论我国教师教育课程创新的课题[J].教育发展研究.2011 (18):20-26.

[4] 周严刚,苏迎春.地理科学类专业课程体系构建与课程设置研究[J].中国大学教学,2012 (1):56-61.

[5] 教育部师范司.教师专业化理论与实践[M].北京:人民教育出版社,2001.

[6] 张增田,赵庆来.教师教育共同体:内涵、意蕴与策略[J].首都师范大学学报:社会科学版,2012 (6):132-135.