准大采高综放工作面矿压特征的研究

2014-07-30武志学

武志学

(太原理工大学 矿业工程学院,山西 太原 030024)

同煤集团云冈矿8212工作面为准大采高综放开采工作面,工作面开采12#煤层,煤层厚度为5.54~7.45 m,平均6.34 m;工作面直接顶为2.43 m厚的砂质页岩,老顶为22.67 m厚的中细粒砂岩互层,直接底为0.64 m厚的砂质泥岩。煤层倾角为3°~5°。为了对准大采高工作面顶板应力分布规律以及待采煤柱体的应力分布与变形规律进行分析研究,本文通过对8212工作面进行矿压观测,整理分析观测数据并得出该工作面的矿压特征,为类似条件下其他工作面开采过程中矿压显现规律的研究提供一定的参考。

1 矿压观测方案

1.1 工作阻力的监测设备及方案

本次矿压观测设备选用的是CDW-60支架阻力监测系统,同时配套尤洛卡液压支架工作阻力监测系统。观测方案:在工作面上、中、下分别设立3条测线, 每条测线布置5个液压支架,分别为:36#~40#,71#~75#,106#~110#。同时,另一套监测设备CDW-60分别安装在76#与111#支架上。

1.2 煤体应力监测设备及方案

本次关于煤体应力的观测设备主要选用KSE-Ⅱ型钻孔应力计24台,在5212回风巷靠工作面侧布置12台,靠煤柱侧布置12台,煤柱与工作面侧各布置4个测站,其中煤柱侧测站分别布置在两个煤柱上,编号为1、2、3、4,1号与2号测站各一台观测设备,3号测站布置4台观测设备,4号测站布置6台观测设备。靠近工作面侧布置(5、6、7、8)4个测站,其中每个测站均布置2台钻孔应力计,各钻孔应力计间距为5 m,测站之间间距为20 m。观测的主要目的是为了掌握工作面采动应力场的分布规律,得出工作面超前支护的范围与强度,同时通过对煤柱侧支承压力的观测分析,最终确定煤柱的合理尺寸。

2 矿压观测结果

2.1 顶板来压步距

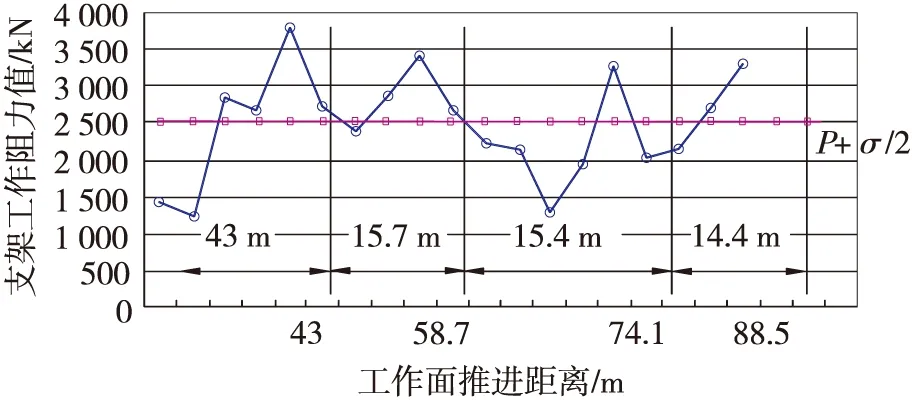

为了使统计分析的矿压数据更清晰准确,故观测的范围选在支架支撑状态较好以及来压显现规律角明显的位置。经统计,该工作面在观测期间共推进91 m,其中工作面运输巷推进约86.5 m,回风巷推进约95.2 m。通过分析支架工作阻力可以初步掌握工作面来压情况。工作面最大支护阻力与推进距离变化曲线见图1。

图1 工作面最大支护阻力与推进距离变化曲线图

根据图1可知,基本顶初次来压步距为43 m,在监测期间工作面周期来压3次,周期来压步距为15.7 m、15.4 m和14.4 m,平均来压步距为15.2 m。另外,老顶初次来压过程中,支架平均工作阻力为2 542.4 kN,支架工作阻力峰值平均为3 745.9 kN,为额定工作阻力的53.51%;而初次来压前支架平均工作阻力为1 461.1 kN,动载系数为1.74。周期来压期间,支架平均工作阻力为2 533.7 kN,支架工作阻力峰值平均为3 423.3 kN,为额定工作阻力的45.6%;而来压前支架平均工作阻力为1 883.3 kN,动载系数为1.35。

2.2 支架压力分布特征

1) 实测支架工作阻力描述。

观测支架平均工作阻力数据为2 016 kN,仅为该支架额定工作阻力的29%,实测出平均支护强度为0.27 MPa,约为支架额定支护强度的30.3%,表明支架设计的工作阻力和支护强度富裕量较大,可以承受顶板来压的影响。观测支架最大工作阻力数据为4 081 kN,为该支架额定工作阻力的58%,实测出支架最大支护强度为0.54 MPa,约为支架额定支护强度的60.7%,表明支架可以承受较大强度来压的影响,额定工作阻力与支护强度符合生产的要求。

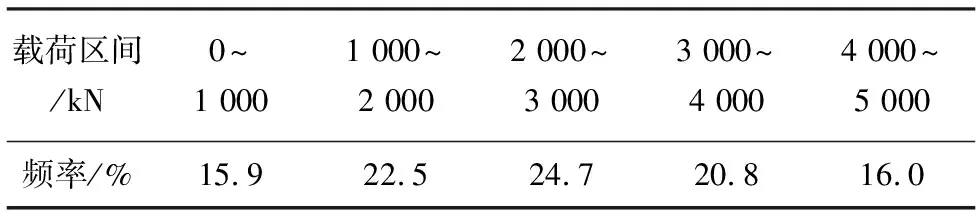

根据实测,支架载荷统计表见表1。

表1 支架整架平均工作阻力分布表

从图1,表1中可以看出,支架载荷呈正态分布,载荷多集中于1 000~4 000 kN,约占67%,相当于额定工作阻力的42.8%;4 000~5 000 kN约占15.2%,相当于额定工作阻力的64.3%。这反映四柱支撑掩护式液压支架在S2202工作面的应用完全可以满足要求,即使在基本顶来压时,最大平均工作阻力达4 081.6 kN,仍有40%以上的富裕量。

2) 支架初撑力和循环末阻力分析。

通过对工作面初次来压期间实测数据分析可知,支架平均初撑力为2 371 kN,约为额定值33.9%,前柱平均初撑力实测为528 kN,占额定初撑力1 750 kN的30.2%;后柱平均初撑力为657.4 kN,占额定初撑力的37.6%。通过对工作面周期来压期间实测数据分析可知,支架平均初撑力为2 081 kN,约为额定值29.7%,前柱平均初撑力实测为451 kN,占额定初撑力1 750 kN的25.8%;后柱平均初撑力为588.9 kN,占额定初撑力的33.7%。

由经验数据可知,支架初撑力分布特征为正态分布,中间区域占据比例最大,过大数值与过小数值所占比例均较小。通过此次现场数据分析可知,该工作面支架初撑力整体偏低,工作面中部支架初撑力分布不合理,前柱支撑力过小,工作面机头部分后柱初撑力小,导致整架初撑力偏低,这种情况对于顶板支护不利。

工作面支架平均循环末阻力为3 147.0 kN,占其额定工作阻力(7 000 kN)的45.0%,其中>3 147.0 kN的占46.8%,工作面平均循环末阻力主要分布在2 500~4 000 kN。

从实测统计来看,支架平均循环末阻力为2 992.9 kN,占额定工作阻力的42.76%,最大循环末阻力为3 895.0 kN,其工作阻力主要分布在2 800~4 000 kN,由此说明该工作面使用支架所涉及的额定工作阻力能够满足管理顶板的需要,同时有较大的富裕量。

2.3 煤柱侧超前支承压力分布规律

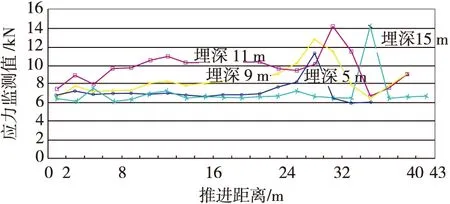

在8212工作面回风巷煤柱上共安装12台钻孔应力计,用于监测采动过程中煤柱上方采动应力的变化情况。采动应力的变化曲线见图2。

图2 煤柱超前支承压力变化曲线图

不同埋深条件下钻孔应力计监测结果分析如下:

当钻孔应力计埋深在15 m时,实测出超前支承压力相应的峰值为14.01 MPa,且该峰值位于距工作面煤壁15.4 m位置,该位置的原岩应力为5.8 MPa,相对的应力为6.67 MPa,且应力集中系数能达到2.1,工作面超前支承压力段约40 m范围,其中影响显著的距离约18 m。

当钻孔应力计埋深在11 m时,实测出超前支承压力相应的峰值为14 MPa,且该峰值位于距工作面煤壁15.2 m位置,该位置的原岩应力为5.8 MPa,相对的应力为9.78 MPa,且应力集中系数能达到1.4,工作面超前支承压力段约35 m,其中影响显著的距离约17 m。

当钻孔应力计埋深在9 m时,实测出超前支承压力相应的峰值为13 MPa,且该峰值位于距工作面煤壁13.2 m位置,该位置的原岩应力为5.8 MPa,相对的应力为8.15 MPa,且应力集中系数为1.57,工作面超前支承压力段约34.6 m,其中影响显著的距离约16 m。

当钻孔应力计埋深在5 m时,实测出超前支承压力相应的峰值为11.3 MPa,且该峰值位于距工作面煤壁13.5 m位置,该位置的原岩应力为5.8 MPa,相对的应力为7.05 MPa,且应力集中系数为1.60,工作面超前支承压力段约34.4 m,其中影响显著的距离约16 m。

综上所述,煤柱的应力集中程度比工作面侧更高,超前影响范围更大,因此,应保证足够长的超前支护距离。

3 结 论

1) 通过对8212工作面支架工作阻力的连续监测可知,基本顶的初次来压过程中,支架平均工作阻力约为2 542 kN,工作阻力的峰值可达到3 746 kN,即为额定工作阻力的53.5%,整个来压步距为43 m。而初次来压前支架平均工作阻力为1 461.1 kN,动载系数为1.74。周期来压期间,支架平均工作阻力为2 533.7 kN,支架工作阻力峰值平均为3 423.3 kN,为额定工作阻力的45.6%;而非来压时支架平均工作阻力为1 883.3 kN,动载系数为1.34,平均来压步距为15.1 m。

2) 工作面初次来压过程中,支架平均初撑力为2 371 kN,约为额定值的33.9%,支架前柱的平均初撑力为528.1 kN,占额定初撑力(1 750 kN)的30.2%;后柱平均初撑力为657.4 kN,与额定初撑力的37.6%;工作面周期来压过程中,支架平均初撑力为2 082 kN,约为额定值的29.7%,支架前柱的平均初撑力为452 kN,占额定初撑力(1 750 kN)的25.8%;后柱平均初撑力为589 kN,与额定初撑力的33.7%。工作面机头部分后柱支撑力小,导致整架初撑力偏低,这种情况对于顶板支护不利。

3) 整个工作面支架平均工作阻力为2 016.1 kN,占其额定值工作阻力(7 000 kN)的28.8%,其工作阻力分布非常均,平均工作阻力主要分布在1 500~3 500 kN,可以看出,该工作面支架的额定工作阻力可以满足顶板的管理要求。支架前后柱工作阻力分布较平均,能正常工作。

4) 工作面支架平均循环末阻力为3 147.0 kN,占其额定值工作阻力(7 000 kN)的45.0%,其中>3 147.0 kN的占46.8%,该工作面平均循环末阻力主要分布区间为2 800~3 800 kN,即工作面支架的额定工作阻力完全可以支撑顶板。

5) 工作面所在位置的原岩应力约为5.8 MPa,而支承压力的平均峰值为9.67 MPa,应力集中系数约为1.66。即8212工作面超前支承压力作用范围在35~38 m处,随工作面的逐步推进,其增幅也逐步增加,峰值位于煤壁前方14.2 m处,应力集中系数为1.66。

参 考 文 献

[1]贾喜荣.岩石力学与岩层控制[M].北京:中国矿业大学出版社,2010:135-139.

[2]王家臣.厚煤层开采理论与技术[M].北京:冶金工业出版社,2009:27-29.

[3]徐永圻.煤矿开采学[M].北京:中国矿业大学出版社,2000:82-83.

[4]南 华,王庆华,赵显文.综放特厚顶煤破坏机理研究[M].北京:煤炭工业出版社,2010:43-44.

[5]靳钟铭.放顶煤开采理论与技术[M].北京:煤炭工业出版社,2001:21-23.

[6]王进义,王 睿.综放工作面窄煤柱护巷矿压观测与分析[J].矿山压力与顶板管理,2003,20(2):64-68.

[7]吴永平.大同矿区特厚煤层综放采场矿压显现规律研究[J].煤炭科学技术,2008,36(1):8-12.

[8]邢桂新,项 国,徐腾飞,等.含硬煤夹层厚煤层综放面矿压显现规律研究[J].山西焦煤科技,2010(9):4-6.