卡拉库里湖:触动灵魂的神秘仙境

2014-07-23赵登文

赵登文

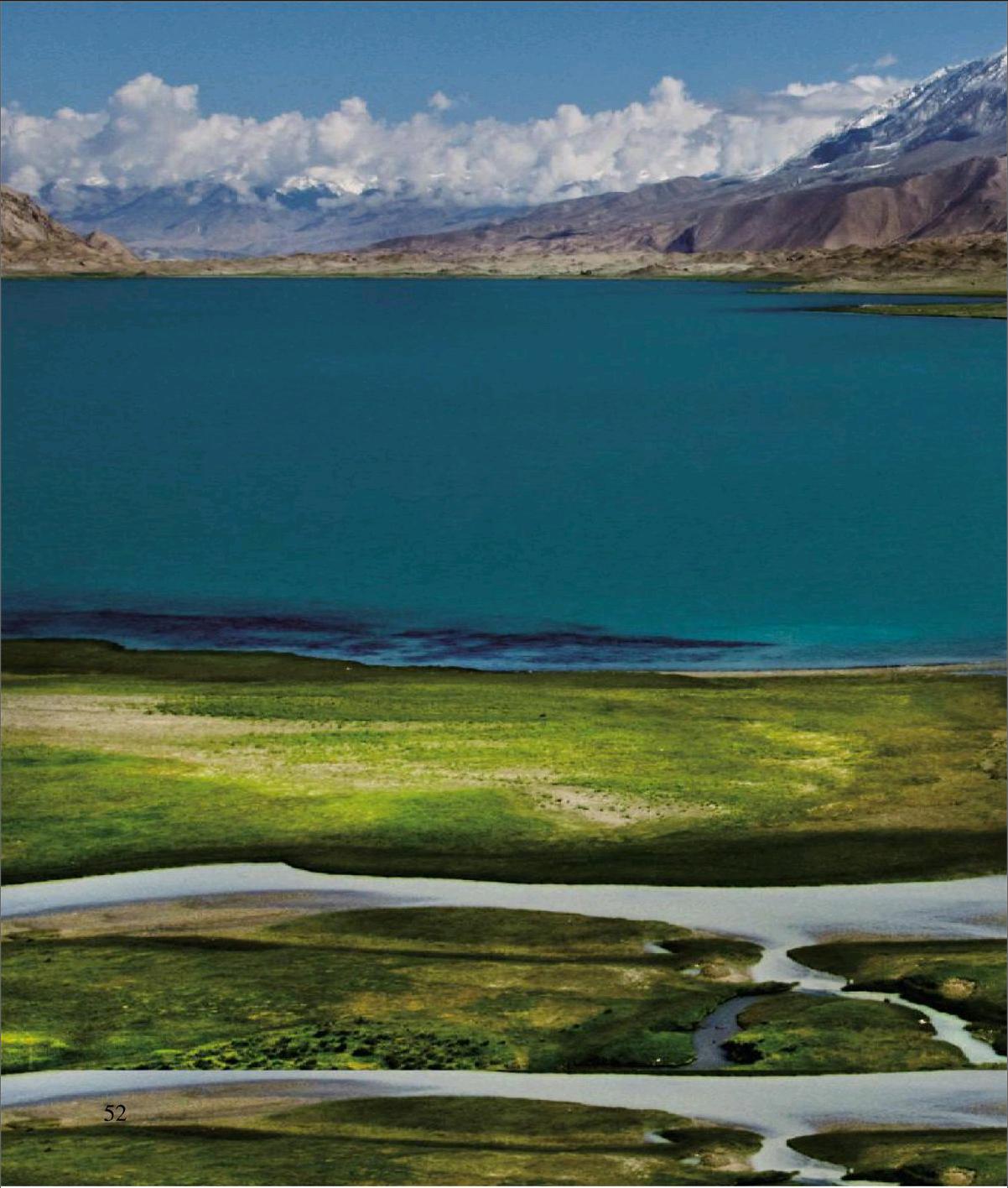

亿万年前,今天的帕米尔所在地还不是高原,而是一片汪洋大海,游弋着各种海洋生物。后来剧烈的地壳运动发生,海底升隆成山脉,造就了如今高原与谷地纵横交错的帕米尔高原。在这里,终年积雪不化的山峰耸入云霄,幽深宁静的湖水倒映山云。铁汉一样雄壮的帕米尔,保留着几分柔情,吸引着行者的脚步。

帕米尔:万山之祖 万水之源

帕米尔高原在哪里?铺开中国地图,它在中国版图的最西边,是我国送走最后一缕夕阳的地方。但它的大部分在国境之外,分属于几个不同的国家。这里还是亚洲的中心地带,5条庞大的山系在此形成一个巨大的山结,然后像骏马一样向四面八方奔腾而去。如果再想象得浪漫柔和一点的话,这些山系也像5条从四面八方向伸展而来的缎带,然后在帕米尔打了个结,因为这个结,帕米尔被称为“万山之祖”。这5个巨大的山系个个名气不小,它们是喜马拉雅山脉、喀喇昆仑山脉、昆仑山脉、天山山脉、兴都库什山脉。

在塔吉克语里,“帕米尔”是“世界屋脊”的意思,海拔在4000米至7700多米之间,公格尔峰高7719米,被喻为“冰山之父”的慕士塔格峰也达到7546米,可谓雪山群立,冰川广布,又被称为世界第三极。冰川是固体水库,帕米尔的冰川不断被阳光融化,雪水从砾石中润物细无声地流下来,形成涓涓细流,最后汇成了三大水系蜿蜒于群山间,即向东的塔里木河、向南的印度河和向西的阿姆河。因而帕米尔又被称为“万水之源”。

在那些被切割剧烈的高山之间的是窄长而幽深的峡谷以及盆地。在承接了冰雪融水后,一些洼地、盆地、堰塞处便成为了高山湖泊,它们如同发光的宝石,又像一幅嵌着蓝天白云的画,点缀在群山之间。怪石、异草、马可·波罗盘羊等动物、温泉、牧场都是这里的风景。

但帕米尔不会向每个人敞开怀抱,它的冷酷让许多人望而却步。最初来帕米尔进行摄影创作时,我没有预先设计,在我眼中,它是当今世界上最简洁的地域之一,几条大山系粗粗勾勒,简洁到大约只有几种色块组成。当我置身其中,眼前是大开大合的轮廓,耳畔是从历史深处吹来的远古之风。那一刻,我知道,它也是我人生的高原,这不仅是个地理的高度,也是感知人生的高度。

在过去的几年中,我曾经一次次带着疑问来到这里,几乎跑遍帕米尔高原在我国境内的所有地方——走中巴公路,过峡谷,在群山中盘行;伫立在白沙湖,体会它的刚柔之韵,凝视它依偎的巨大白沙山;停留于卡拉库里湖,惊叹于她的纯净之美,仰视它周围的慕士塔格峰与公格尔九别峰的容颜;也曾领略过布伦库勒湖藏在深闺的美;还曾攀登过“冰山之父”慕士塔格峰宽厚的胸膛……

随着一次次地到来,帕米尔厚重的历史、罕见的自然景观又为我设置了一系列生命疑问,面对它,我猜想玄奘大师应该也是被帕米尔高峰与湖泊交相辉映的坚硬之美震撼,怀着与当地塔吉克族人一样的敬畏之心,在“圣山”脚下感悟帕米尔高原的吧。

几年下来,我内心已蕴藏着强烈的高原情结,这片遥远的风景,对我来说是一段地理和心理的双重距离。无论我再多少次迈进帕米尔高原的门墩,甚至住上一阵,依然不能对它有切实的获得,它永远是梦幻的。

寻湖之路

去卡拉库里湖,从喀什一路西行,进入山区便有一片崇山峻岭拔地而起,那些呈铅灰色、铁灰色的浑莽山脉就是帕米尔高原东部边缘的公格尔山系,也是著名的天梯葱岭古道——盖孜峡谷,即唐剑末谷。盖孜峡谷对我来说,再也熟悉不过了,十几年前我就到过这里,当时路况不好,车下的灰尘一层层地卷上来,凹凸不平的公路曲折盘旋,惊险万状,简直要摇散了人的骨架。两边高耸的巨石久遭风化,雨后或冰雪化冻时常常会发生滑坡、塌方、泥石流。湍急的盖孜河就在脚下,山凶水急,响声如雷,令人胆战心惊。

《新唐书·地理志》说:“自疏勒(今喀什)西南入剑末谷,青山岭,不忍岭,六百里至葱岭守捉朅盘陀国(今塔什库尔干)。”当年玄奘大师翻越葱岭北部,有如下描述:“经途险阻,寒风惨烈。由北路者,不得大声叫唤,微有违犯,灾祸目睹。暴风奋发,飞沙雨石,遇者丧没,难以全生”。又说:“昔有贾客,其徒万余,橐驼数千,遭风遇雪,人畜俱丧……”上万人的商队葬身古道,可见何等的艰险。多年后,盖孜峡谷的道路和河流仍不时在我脑海中闪现。

几十年来,盖孜峡谷的塌方和泥石流从未中断过对中巴公路的破坏。但葱岭古道上通行的车辆,比起古代商客的驼队跋涉,已是沧桑巨变。人类的个体虽然渺小,但智慧和精神可穿越高原,得以让几千年来东西方文明与货物互通。如今,看看那高原上行走的风雪牧人,那些在缓缓攀登的牦牛群,我感受到代代先行者的精神所蕴含的巨大力量,足以使来者生出更大的热情去探索未知的领域。

“高原就像梦一样!”

最近一次的高原之行,我决定午后从喀什出发。两小时之后,越野车进入盖孜河谷,当我翻越老虎口时,慕士塔格峰依然在我的左方绵延。随着车在天路上盘旋上升,四周山势嵯峨,峰峦突兀,带着我的身心进入了一种飞翔状态,葱岭、朅盘陀国、丝绸之路上的瓦罕走廊、红旗拉甫口岸、冰山之父、玄奘大师、马可·波罗、斯坦因、鹰和鹰的传人相继进入我的视野和脑海……

现代发达的交通工具和新近开通的公路就这样轻而易举地在接近黄昏时,将我从海拔不足1000米的地方,送到了高原深处4000米左右的卡拉库里湖边。卡拉库里湖水静静地荡着,映着远方的雪山。大概是来得太容易的缘故,站在湖边海拔7546米的幕士塔格峰下,我甚至开始怀疑眼前这座高大、伟岸、傲视苍穹的雪山真实身份了。这块土地太高了,高得接近天堂。安静,唯一的声音就是安静,这一切让人屏息。

但卡拉库里湖的色彩变化将我飞翔的心及时拉回了现实。随着夕阳的到来,湖面开始燃烧,如沸腾的血、鹰舞的翅膀,燃烧到高潮,天地一片金黄、火红,使我的呼吸急促而不可控制。原来高原的黄昏是那样短促,短到只停留几分钟就迅速离去。可它的力量和美丽却在这几分钟里发挥到极致,淋漓痛快!

天黑前,举目可见的慕士塔格峰在最后一抹天光映照下若隐若现。此时此刻,在高原上平静生活的人们,不会知道我已悄悄地走进这片圣地,而且将穿越层层叠叠的雪山,走向他们的目光难以达到的地方。夜里,我睡在毡房中,闭上眼睛,一切都还在,那强烈的高原蓝,高原红,只有一个词来形容——纯洁。

我不禁想起2008年11月在卡拉库里湖的日子,那也是一个血色残阳的黄昏,风很大,一层薄薄的雪覆盖在湖面,气温在零下10度。这个季节,在湖边经营的小商贩们早已经撤离,只有一家牧民的毡房还暂时留在湖边。远处,两个柯尔克孜族妇女抬着地毯向湖边走去,只见她们脱下鞋子,挽起裤腿,毫不犹豫地趟进湖水中清洗地毯,足足洗了40分钟。她们一年四季都生活在这块高原上,忠心耿耿地驻守在那层层叠叠的雪山褶皱中,驻守在那一片片被大风大雪席卷和铺盖、又一次次冲刷和淘洗的旷远边地,这是多么虔诚可贵。当高原慢慢沉入到完全的黑暗之中,我才想起在这个荒原上,除了那户人家只有我一人,我没有更多的想法,背起沉重的相机包就向那唯一的毡房走去,在掀开门帘的那一刻,里面四人同时看向我,一位老人快速起来把我拉进去,端上热茶。坐在热乎乎的毡房里,我和他们没有任何交流,像是自然约定。那一刻,我觉得这就是幸福。

晚上,我静静地躺在毡房里,除了远处不时传来几声凄凉的狂叫,四下里一片寂静。记忆又回到2006年夏天,翻越盖孜峡谷后,雨很大,到达卡拉库里湖时,我决定下车看看神山圣湖。高原的天气变化无端,风雨过后竟然出现了彩虹,它挂在雨后的天空中,给隐藏在云雾后的慕士塔格峰增添了一抹神圣的色彩。这是这么多年来,我在湖边唯一一次看到彩虹。那天,我还在湖边遇到了一位来自大连的服装设计师,她满怀苦闷一人独行,看到这样的景象后,心事全被化解了。后来,她回去设计了一套服装,取名“高原就像梦一样”,荣获了国际大奖。我想,高原情结更是她取之不尽的灵感之源,这种感觉完全是真实和美丽的。

在众多美好的回忆中沉沉睡去,次日一早钻出毡房,看到蔚蓝色的湖水,心情顿时兴奋起来。早晨的湖水很美,和黄昏时完全不一样,就像是神突然将一片蓝天撕下来铺在了脚边。山谷间填充的冷气还未散尽,晨辉之中,牧民各家淡蓝色的炊烟被压在一道很低的山际线之下,低伏着随着轻风向远处飘动,形成一道淡蓝色的雾带,畜群、人、毡房,都罩在雾带之中,影影绰绰,沉浮不定。卡拉库里湖巧妙地将白雪皑皑的慕士塔格峰和其他大小的峰、天上游云等景物揽入怀中,美得圣洁,在缺乏柔美的高原上,成就了一种许多人一时难以接受的介于震撼和美之间的坚硬的质感。

生活在这附近的柯尔克孜族人将卡拉库里湖当做“圣湖”,2012年7月,三大英雄史诗之一的柯尔克孜族“玛纳斯”节就在圣水湖边举行。那时,数千套原生态民族服饰再现帕米尔高原,上百只猎鹰构筑民族文化的古战场,数万名柯尔克孜人聚集在湖旁,沐浴着这被世人称为离天堂最近的“神秘仙境”。难怪在当地牧民中流传这样一句话:“慕士塔格峰有多高,卡拉库里湖就有多深。”