从瑞典的“第三条道路”看美国大都市区蔓延的治理

2014-07-20师嘉林

师嘉林

(厦门大学 人文学院,福建 厦门361005)

“第三条道路”这个术语用来描述各种居于两种极端立场之间的富有创新精神的政策纲领。[1]3它是指社会民主主义的一种“新的”表现形式,这种表现形式的部分定义与据说已经失去其实际意义和/或政策效力的“传统的”社会民主主义是相反的。雅典经济与贸易大学的政治经济学教授塔诺斯·斯库拉斯认为[2],“第三条道路”是要提出一种替代性战略,以便实现很多(但不是全部)社会民主主义的目标。即全球化已经根本改变了国家和政府在其中运行的国际环境。“第三条道路”对全球化的回应包括政府试图“使人民有能力应付新危机社会的剧痛,在这个新危机社会中,稳定的就业和其他传统形式的工作保障不再被认为是理所当然的了”[3]。通过此种理论范式的指导,瑞典从20世纪初期开始了为期半个多世纪的国家干预经济和社会发展战略,结合凯恩斯主义的宏观调控和保障充分就业的方式,瑞典在前30年的改革不算成功;雷恩-迈德纳的理论在60年代开始在解决劳资关系、工业民主方面成效凸显。赖纳指出,从表面上来看,雷恩-迈德纳的方法和货币主义的方法都需要一个延缓通货膨胀的严格的宏观经济框架,而且这是“从一种话语到另一种话语的一座重要桥梁”[4]。通过这一经济学的逻辑视野来考察美国自20世纪90年代之后开始的城市化“第三条道路”(网络化的地方合作模式)具有重大的指导意义。

1920年的人口统计显示[5],美国人口已经过亿,其中51.2%的人口居住在城市中,这标志着美国步入城市化国家。到1940年,美国几乎有一半人口居住在大都市区内,至此,美国成为一个大都市区国家。1990年是又一个划时代的年份。是年,美国有一半以上的人口居住在百万人口以上的大型大都市区里。这就是说,美国的大都市区又向大型化方向迈进了一步。城市本身从相对窄小的社区到地域面积达数百英亩的大都市区,囊括数个甚至数十个城市,使得原有的城市界限和定义几乎失去意义。“城”“乡”这两个传统的地域概念已不能准确概括美国人口分布的趋向了,取而代之的是大都市区和非大都市区。全国城市体系从1920年的2700个城市、58个大都市区发展为1990年的11000个城市、268个大都市区。美国城市发展的这种新变化,是人口的低密度集中,有别于工业化时期的高密度集中;这种集中并不是各种规模的城市都有的普遍现象,而主要发生在大型大都市区,规模较小或孤立独处的小城镇人口则持续减少。这是新时期美国大都市区发展的明显特点,与传统城市化有很大区别。[6]155

一、“第三条道路”:网络化的地方合作模式

在美国等西方发达国家,网络化的地方合作也是大都市区治理的常见模式之一,与“向左走”激进的集权化大都市区政府模式和“向右走”分权式市场竞争模式不同,“第三条道路”特别在20世纪90年代之后,借着新区域主义学派的大力倡导,这种治理模式开始了较为广泛的适用。

(一)政府联席会

政府联席会,顾名思义,是指跨政府合作的治理形式,即地方政府的自愿结合,并不具备颁布法令的独立权威或捆绑决策的政府机构,主要职能是为整个大都市区的发展事务提供可行性建议。事实上它仅仅是一个具有研讨性质的区域论坛组织,为该区域承担相关规划职能。政府联席会有专门的州授权法律、州跨地方协议法案或非营利合并法律建立。

美国首个政府联席会是地处密歇根州东南部的底特律都市区的六县自愿联合,称之为监督人的 县 际 委 员 会 (the Supervisor's Inter-County Committee),于1954年建立。1956—1964年间,8个其他的政府联席会分别在纽约城地区、华盛顿、西雅图、俄勒冈州的萨勒姆、旧金山、费城、得梅因和亚特兰大建立。大规模政府联席会议的建立出现在20世纪70—80年代,这主要归因于联邦政府规划拨款和联邦对大都市评估过程的需求。到了20世纪70年代末,大约三分之二的政府联席会的支出来自联邦财政拨款[7]。

美国从20世纪20年代进入城市化以及50年代年代进入大都市区化以来,战后美国开始了较为广泛的城市蔓延现象。巨大的城乡差别、中心城市衰败问题以及郊区过度蔓延现象使美国联邦、州以及地方政府开始考虑解决大都市区“摊大饼”现象。二战之后,美国人口发展进入了婴儿潮(baby boom)时期,美国人口在这一时期达到了顶峰,并且自那时起开始便一直下降。因为不断增加的都市化地区变得越来越密集而不是密度减小[8]132。因此,第三次“反城市蔓延”[9]113-116从20世纪70年代如火如荼地进行。这一时期,以政府联席会为主要管理结构的职责就变成对城市问题如下水道、供水、垃圾处理和执行法律等具有范围影响的问题制定规划。前面已经提过,政府联席会是非正式政府间咨询机构,它的存在推动了地方官员之间针对地区范围问题的经常性讨论,从而提高了对大都市区范围的长期综合性规划和短期合作性的共识。

(二)大都市区规划

对于20世纪的改革者来说,“大城市区”(Metropolitan Area)隐含着两个条件,一个是人口的大量聚集,一个是经济活动形成了一个具有共同利益的单一社区[10],大都市区规划是一种战略性的空间规划,一种“区域性的战略思考”。它主要为城市政府提出关于城市和空间发展战略的框架(方案),规划内容一般以大都市区经济社会的整体发展策略、区域空间发展模式以及交通等基础设施布局方案为重点[11]。西方的大都市区规划基本上分为两类,即以复兴区域经济为目标的区域规划同解决大城市的城市问题的一类,纽约就是这类规划的重点。高移民以及高犯罪率使纽约在享受世界首席城市荣誉的同时也容忍饱受诟病的城市问题。强烈的城市异质性、社会贫富悬殊以及市政腐败等等,困扰着纽约大都市区的发展。因此,从某种意义上来讲,现代资本主义国家的犯罪问题,实质上就是城市犯罪问题[12]。

世界各国大都市区管理模式按照规划机构团体的性质大致可以分为民间规划机构、政府规划机构和联合政府的规划机构。在联合政府规划机构中,旧金山是其典型代表。旧金山湾区有9个县100个城市,为此成立了地方政府的协调组织——旧金山湾区政府协会。实际上,湾区政府协会的功能就是制定当地的发展规划,但内容同样超越了城市规划或区域规划本身的内容,涵盖经济发展、环境、生态保护与建设[9]143。著名的加州大学洛杉矶分校的区域规划专家约翰·弗里德曼从功能主义的理性标准认为“全面规划是一个巨大的失败”[13]。因为全面的城市规划可能会威胁到许多地方政府的利益,同时不愿意自己的分区以及公共学校的规划受到影响和剥夺。绝大多数大都市区规划机构并不具有一个强大的政治基础,因此推进大都市区规划之路其实并非一帆风顺和理想程式的高效。

(三)区域联盟

自从大都市区化的发展成为不可逆转之势以来,如何在大都市区整个架构中来协调中心城市与郊区之间经济合作方面,就一直成为不同主体之间的困扰。城市和郊区的经济命运是紧密相连的。城市与郊区、公共与私人等不同主体之间的合作行为便成为区域联盟的主要形式。从现实角度出发,目前很多欧洲国家如法国、英国都存在较为严重的城市蔓延问题,但是欧洲的大都市区管理在宏观规划的基础上进行着较为有序和管理良好发展。1947年的《城乡规划法案》(Town and Country Planning Act)和大量有关法案的通过,完全改变了英国发展的游戏规则。最重要的是,出现了土地发展权国有化过程。这便意味着允许现有的房屋拥有者可以像过去一样使用土地,但是没有地方当局的批准房地产商不能进一步开发。同时,德国的斯图加特大都市区采取区域联盟的理念来进行大都市区化管理。

斯图加特大都市区是巴登-符腾堡州的首府,有斯图加特、海尔布隆(Heilbronn)和蒂宾根/罗伊特林根(Reutlingen)三个城市组成,面积约为15 000km2,人口530万,是德国最大大都市区之一。[14](见图1)

图1 Stuttgart Metropolitan Area

从20世纪70年代开始,郊区化的负面作用就在斯图加特大都市区凸显,中心人口流失,商业企业迁往郊区,随之而来的城市中心税收大幅减少,因此,市政当局之间成本分配不均,区域基础设施协调发展步履维艰。在这样的情况下,斯图加特区域联盟在1994年成立,并且给予区域一个由它自己直接选举代表的政治组织——区域议会。该议会基本涵盖了斯图加特州首府及其周边所有地区共179个公社和镇区。联盟的核心目标就是整顿斯图加特聚合体内各个独立市政当局力量来统筹发展本区域。由于是非正式联盟,没有独立的财政来源,大部分经费来自镇和社区的捐赠[9]155。但该联盟便通过相关团体如地方政务会(Council)和全民大会(Citizenry)等不同的团体来进行区域规划权限的分配,这样便可强制郊区共同体采取各自的措施来发展本地区。这种强化区域协作和建立处理特定问题范围的自治的区域层次在提升和促进不同地区市政当局合作方面起到了积极作用。

二、“第三条道路”的未来可能走向

鉴于美国城市化蔓延的普遍现象,以及美国地方政府数目庞杂之原因,美国大都市区治理确实存在一定的困难。美国于1920年进入了城市化阶段,即超过一半的人口居住在城市中,20世纪50年代,一半以上的人口居住在大都市区中,即开始了大都市区化阶段。城市是市民社会的载体,市民社会是城市文明的内在要求以及城市存在并保持增长活力的基础。市民社会是一个由具有自觉自主意识的城市居民组成的社会。对于个人而言,个人主义是个人自由和个性特征的表达,对于社会而言,个人主义强调自由竞争。[15]因此,在这一理念的驱使下,美国人民的自由思想在郊区的不断扩张中得到了体现,先不论迁往郊区的中产阶级等群体经济情况如何,从城市中心往郊区以及远郊迁徙的过程一方面彰显着“人民主权论”,另一方面展示出自由放任的市民个人主义也造成了城市的过度浪费。

新世纪前10年,美国在遭受了“9·11”恐怖主义袭击、发动阿富汗战争及伊拉克战争、2006年卡特里娜飓风、2008年次贷危机等一系列人为以及非人为的事件后,使21世纪初期的美国在发展经济方面尽显疲态。除了解决传统的经济、种族以及医疗等问题,美国依然要面临日益严峻的大都市区化发展蔓延问题。以“第三条道路”作为主要的治理模式尽管在20世纪后期取得了一定的效果,但如何有效地协调地方政府,引导个人主义思想驱使下的美国民众,同时更快更好地规划郊区,成为了联邦、州以及地方政府必须要面对的一个问题。2000年美国总统选举中,时任美国副总统阿尔·戈尔就将城市蔓延作为一个非常突出和棘手的问题在郡、州的选举中提了出来[8]154。既然大都市区的发展引发如此多的关注同时又迫使美国从联邦到地方对此束手无策,笔者认为可以从以下几个方面对大都市区进行治理。

(一)借鉴瑞典的“新宏观经济学”

众所周知,传统的“凯恩斯主义”(Keynesianism)是通过宏观经济调控的方式来干预经济,进行社会调整。它通过一系列政府干预手段如保证就业、稳定价格、复兴工农业等方面使社会重新恢复到稳定发展的道路上来。瑞典政府1991年的经济战略宣布“持续降低的通货膨胀率是保证工作和社会保障的主要手段”[16]。新宏观经济纲领是把新自由模式放到社会民主党的政策核心地位而产生的,它看不到对总需求哪怕进行粗调的作用。因此,财政政策被用来保证公共财政中的结余,以为将来的指出模式提供保证。公共开支仅仅被认为是用来满足社会需要的唯一手段,而忽视了它作为一种反周期的经济政策的组成部分所具有的潜在的刺激作用[1]230。

在大西洋另一侧的美国,大都市区凭借着其特有的综合性和整体性优势,构成美国经济增长的中枢。在大都市区发展初期,中心城市居于主导地位,郊区则是城市功能的延伸,是依赖于城市而存在的。但随着大都市区的发展,城郊发展不平衡便渐渐显露出来。

首先是人口与就业分布失衡。1950年,美国大都市区人口的59%在中心城市,41%在郊区,到1990年,这个比例颠倒过来,60%在郊区,40%在中心城市[17]。人口与就业的流向是一致的,郊区的就业机会也随之增加,进而大都市区就业结构也相应地发生了变化。

其次是产业结构失衡。产业经济区位熵是用来衡量一个地区集聚效应的专业术语,同时它也用来衡量就业与该地区之间的相互联系[18]。随着郊区化的发展,人口在郊区的陆续集中,郊区经济急剧增长,制造业渐渐迁离中心城市,郊区成为制造业大本营。据统计,1960年,美国制造业劳动力的67%集中在中心城市,但到了1980年便下降为25.8%。1972年,位于郊区的制造业比重分别占纽约、洛杉矶、芝加哥、费城、波士顿、旧金山、匹兹堡、底特律、巴尔的摩等制造业中心城市的53.4%至78.2%[6]330。人口的聚集带来了消费的增长,因为我们知道,定居到郊外的人口更多都属于中产阶级阶层的群体,他们消费力旺盛,受过良好的教育。零售业随即向郊区大规模迁移,渐渐以大规模销售为一体的购物城成为了郊区重要的标志之一。

最后,郊区的发展造成了社会财富分配的极度不均。中心城市由于人口的外迁、环境的破败以及产业的迁移造成中心城市税基的极大削弱,多种族、受教育程度不高、破败的城市中心区迫使资本家将产业转移至郊区以及投资有安全回报的地区,等等。郊区与中心城市之间在社会福利、文化设施以及教育方面的强烈反差进一步彰显了城市与郊区间发展的极不平衡现象。

因此,通过瑞典“新宏观经济”政策模式可以给美国大都市区治理提供某些借鉴。对城市的多种族地区进行修缮,提高各种族教育水平,增加就业;同时,通过宏观调控手段在城市内部改造破旧居住区,同时尽可能地引导以减少对城市边缘地区的恶性蔓延;郊区的公共税收、中心城市就业、消费产生的赋税以及地方政府大力支持补贴的方式来挽救破败街区,这样做一方面会较大地提升城市形象,另一方面也会缩小城乡之间的差异。

(二)实施以“社区”为基础的规划变革

美国大都市区的蔓延始自于强烈的个人主义,私有汽车的广泛使用以及公共交通的巨大发展等因素,因此一切的治理应当“取之于民,治之于民”。保罗·大卫道夫提出[19]190,规划职责应该从技术扩大到政治与社会层面,规划师是公众和社区利益的维护者。那么,社区委员会便成为在微观层面上改善社会、经济和空间环境的一个有效组织。

最早的社区规划机构可以追溯到20世纪50年代初。从1951年社区的出现到1963年基层居民组织的建立获得立法确认,并建立基层机构——社区规划委员会(Community Planning Boards)的10多年间,社区委员会作为独立的小社区政府给纽约以及曼哈顿的发展提供了许多宝贵的建议。1975年的纽约《城市宪章》确定了社区委员会的参政职能,主要包括三方面的内容:改善市政服务供给、评议用地规划和申请、为城市预算提供建议[19]192。《城市宪章》规定将纽约划分为59个街区,通过雇佣50名不受薪的社区委员(由区长任命)对所在分区进行管理,主要职责包括接受投诉、提供信息、协助老龄市民申请房租和减收税费等等。这种有效的社区规划委员会在协调城乡之间、不同地区之间的利益上,有助于更好地解决因贫困差异以及种族问题造成的社区过度单一化现象。

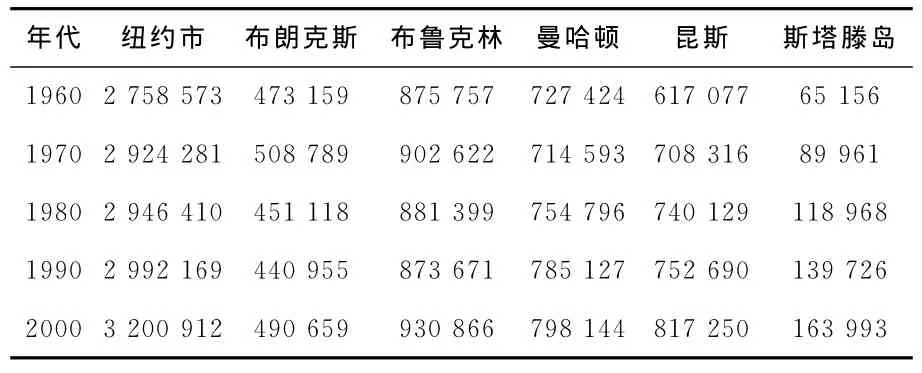

除了有效的社区结构协调治理以外,以“社区”为主题的治理还应包括住户个人的参与治理方式,这种方式被称为“租户自管住房”。20世纪70年代末,纽约市开始了新一轮以社区为基础的住房改革,让渡公共住房产权给社区或居民合作社,鼓励住户参与管理。20世纪60年代纽约政府开始推进公共住房建设,到了1976年,全市共有176 185套公共住房,供57.6万人居住。具体情况见表1。

表1 1960—2000年纽约市及各区住房统计 单位:套

由于人口基数大,移民人数庞大,纽约居民的自由住房比例一直较低,绝大多数居民租用私人或公共住房。对房租进行控制是市政府干预住房市场的主要手段之一[19]199。政府为稳定出租房屋市场,便通过“稳定性租金”(Rent Stabilization)来协调住户继续租住房屋以获得业主继续纳税的目的。20世纪70年代美国住房和发展局推行三种公共住房产权转让方式,其中向租户让渡所有权(tenant ownership)获得了住房组织和租户的普遍赞同。这种住户广泛参与住房改造和私有化进程的方式尽管暂时取得了诸如拥有私人住房、政府稳定房价等好处,但是在重商主义(materialism)观念盛行的美国,这种社区合作社的方式还有待通过时间来检验。

(三)借鉴“反城市蔓延”的宏观调控方式

早在20世纪早期,以英国“田园城市”之父埃比尼泽·霍华德为主的英国规划师们都提倡城市分散的理念,不到30年的光景,1947年《城乡规划法案》的通过改变了英国发展的游戏规则,土地开发开始了国有化过程。伦敦规划方案废除了从19世纪至20世纪城市发展的无序性,转而以中央权威的方式来规划城市的开发和限制土地供应;法国政府规划下的轴线式(区域中心)发展蓝图有效地将中心城区与偏远地带联合起来。

然而,习惯了彰显个性、倡导个人自由以及扩大地方政府话语权以决定区域发展的美国人,对马上开始“宁静的革命”似乎还不太习惯。美国宪法(US Constitution)给予联邦政府非常小的土地利用权力,大部分权力保留给各个州和地方政府。20世纪60年代,改革激进主义大爆发后,许多改革家们认为推动土地利用法规进入政府层次的时机已经成熟。截至20世纪70年代中期,至少有20个州都拥有了环境土地利用规划法律,并且30个州由全州范围内的规划实体或机构来审查当地的规划努力[8]174。随着20世纪70年代城市土地改革运动的兴起,美国西部州如科罗拉多州及旧金山等城市开始了阻止城市过度蔓延的运动,随着相关政府法规的实施、土地区划技术的运用以及环境规划的相关考虑,持续到20世纪末的美国“反城市蔓延”活动取得了一定的成效。

三、结 语

“第三条道路”作为一种协调性的准政府组织推行的规划战略,在20世纪后半叶的美国的发展中起到了一定的促进作用。通过对瑞典“第三条道路”的总体上对美国20世纪70年代的大都市区发展提供有价值的借鉴意义,无论未来美国大都市区发展将走向何处,自由主义的美国终将面对城市化扩散所引发的城市蔓延问题,如何从国家的角度通过宏观调控的方式满足自由、民主的美国人的郊区梦想,同时解决大都市扩延问题,将是未来美国联邦、州以及地方政府无法规避的问题。这不仅关系到美国经济和社会发展的长治久安,同时也肩负着为世界城市化的发展树立榜样的使命。

[1]菲利普·怀曼.瑞典与“第三条道路”:一种宏观经济学的评价[M].刘庸安,译.重庆:重庆出版集团,2008.

[2]Thanos Skouras,What is the third way[M].Palgrave,2001:7.

[3]Philip Whyman.Sweden and the‘Third Way’:A Macroeconomic Evaluation[M].Ashgate Pub.Ltd,2003:18.

[4]Magnus Ryner.Neoliberal Globalization and the Crisis of Swedish Social Democracy[M].Economic and Industrial Democracy,1999,20(1):39-79.

[5]US Census Bureau.Statistical Abstract of the United States:2006[R].Washington D.C.:U.S.Government Printing Office,2006:8.

[6]王 旭.美国城市发展模式:从城市化到大都市区化[M].北京:清华大学出版社,2006.

[7]Waker David B.Snow White and the 17 Dwarfs:From Metro Cooperation to Governance[R].National Civic Review,1987:19.

[8]布鲁格曼.城市蔓延简史[M].吕晓惠,译.北京:中国电力出版社,2008.

[9]洪世健.大都市区治理:理论演进与运作模式[M].南京:东南大学出版社,2009.

[10]奥斯特罗姆.美国地方政府[M].井 敏,译.北京:北京大学出版社,2004:63.

[11]崔功豪.都市区规划:地域空间规划的新趋势[J].国外城市规划,2001(5):1-5.

[12]林 广.移民与纽约城市发展研究[M].上海:华东师范大学出版社,2006:143.

[13]Friedmann,John.The Future of Comprehensive Urban Planning:A Critique[J].Public Administration Review,1971,31(3):315-326.

[14]Stuttgart Metropolitan Region[DB/OL].[2013-07-10].http:∥en.wikipedia.org/wiki/Stuttgart_Metropolitan_Region.

[15]杨长云.公众的声音:美国新城市化嬗变中的市民社会与城市公共空间[M].厦门:厦门大学出版社,2010:171.

[16]John Grahl.Global Finance and Social Europe:New Directions in Modern Economics[M].Edward Elgar Publishing Limited,1991:9.

[17]Alan Altshuler et al eds.Governance and Opportunity in Metropolitan America [M].Washington DC:National Academy Press,2003:24.

[18]Employment Distribution and Location Quotients by Major Industry Sector U.S.,Massachusetts and the 16 Workforce Areas 2008 Annual Average Private Industry Employment[DB/OL].[2013-07-10].http:∥lmi2.detma.org/lmi/pdf/location_quotients.pdf.

[19]洪文迁.纽约大都市规划百年:新城市化时期的探索与创新[M].厦门:厦门大学出版社,2010.