陕北的书香

2014-07-17高安侠

高安侠

杜甫的 州

陕北是个缺乏书香的地方,迥异于江南。

在江南,很多名胜古迹沉浸在浓郁的书香里,比如岳阳楼、滕王阁、杭州西湖。只要你站在那里,森然强大的气场使你明白,为什么江南才子遍地,而陕北多出造反的英雄。

当然,事情总是有例外的。这些例外,使得世界更加有趣和丰富。江南也会有英雄,而陕北,也会皴染几笔书香,为粗粝生涩的朔方添一点秀色。

我说的是富县。

我觉得它的旧称更好听:鄜州。“鄜”这个字是专门为这方水土所造。如今,这个高度约略的时代,一切都被简化,语言学家大概觉得没必要为一个小地方专门造个字,太浪费。于是,鄜州简化为富县。我想,富县人会为这个新名字感到难为情的,典型的名不副实。

沿着葫芦河上溯,是江南水乡般的风景,两岸郁郁葱葱的绿树,似乎把空气都染绿了。伸出手,手是绿的,一笑,牙齿都是绿的。稻田里,嫩绿的秧苗好像被一把梳子梳过,规规矩矩排列成阵。水田里倒映着蓝天白云,一派田园气息。

如果说壶口瀑布代表陕北的豪迈,那么鄜州则象征着陕北的书香。原因是杜甫曾经来过。

羌村,鄜州一个小小的村落,安史之乱期间,杜甫曾经带着一家老小逃难流落至此。宽厚的陕北收留了他们,因为远离繁华,躲过了胡人的刀兵。

“今夜鄜州月,闺中只独看,遥怜小儿女,未解忆长安。香雾云鬓湿,玉臂清辉寒,何时倚虚幌,双照泪阑干。”

当我们翻开唐诗,鄜州的月亮仿佛从那时起,就一直照着,照着破碎的人间,照着思念的妻子,照着远行的丈夫。这片月色充满了深情与真挚。千百年来,深深打动着人们的心。今天读来,仍然为之掩卷长思。

关于月亮的诗篇很多。几乎每一个诗人都有自己的月亮。月光下,有人看见家国之痛,有人看见故乡,有人看见爱人。月光是一个人心上最洁白的白,思念是一个人心上最沉重的重。直到今天,陕北人读到这首《月夜》,仍然能够感觉到一种贴肤的亲切。在鄜州,那银色的月光下,陕北铺满了温暖的情意,诗歌的芳香浸润着人们的心灵,仿佛杜甫从未离开。

其实他的生活却没有这份诗意。每次想起杜甫,总觉得从异乡到异乡的奔波中,他始终是拖儿带女,步履沉重,从来没有诗人的洒脱与轻捷。

李白的诗里,今日歌咏燕山雪,明日举杯邀明月。到处有朋友,到处有美酒,到处有宠爱,到处有夸赞。他的感情不会寂寞,他不会为家庭和子女所羁绊。居无定所,萍踪漂泊,才是诗仙的风度。一篇又一篇的诗歌被世人争相传阅,从市井到宫廷都有关于他的传说,他是一个有趣的话题,丰富的谈资,连皇家也对他充满了兴趣。总之,他卓然出尘,没有丝毫的人间烟火气息。

而在杜甫的诗歌里,总有放不下的人间拖累。在很多诗篇里都有家人的影子:“娇儿不离膝,畏我复却去”,“平生所娇儿,颜色白胜雪”,“却看妻子愁何在,漫卷诗书喜欲狂”,“烽火连三月,家书抵万金”。

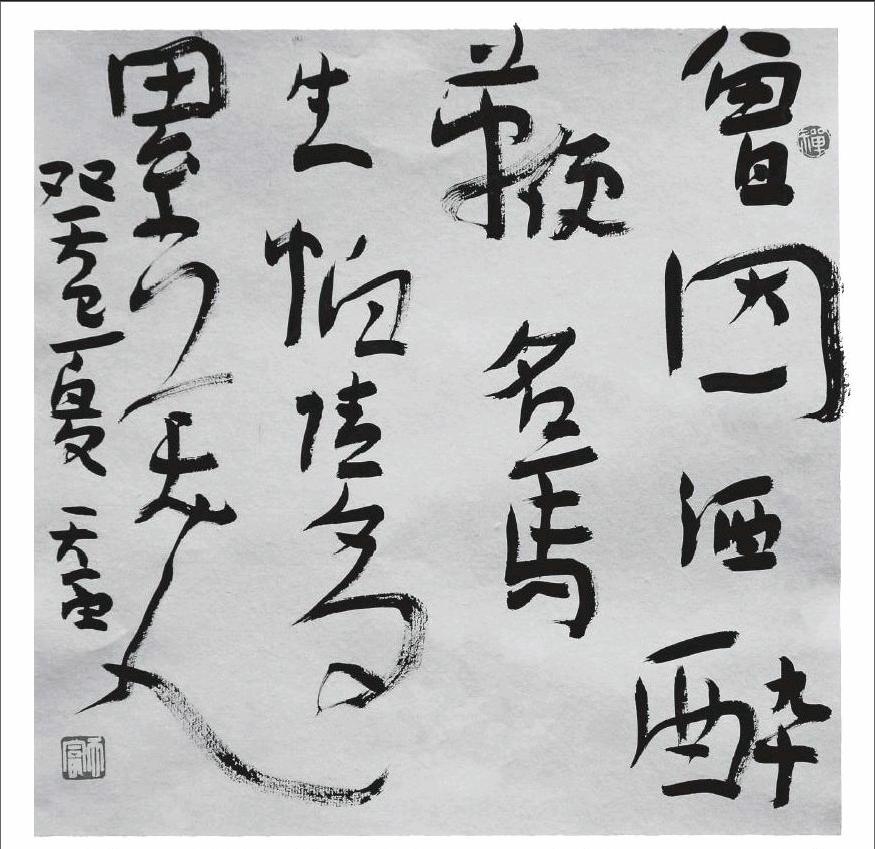

家人是他甜蜜的负担。曾经有禅师劝其遁入空门。但他在一首诗中给出明确的答复:参禅悟法之后,自己钟爱的诗歌可以放下,不再吟咏;一生嗜好的酒也可以放弃,不再贪杯。但是割舍妻子儿女,却是不可能的。

就这样,他在拖儿带女的生活里,劳累并享受。

拖累,会让有的人陷入生活的泥淖,逐渐被淹没。可是,他的诗歌恰似从泥淖中开出的莲花,饱满生动。即使隔了一千多年,仍然能闻到诗歌中的香气,那是人间欢乐的情味。

安史之乱爆发后,杜甫觉得,危难时刻理应报效朝廷。兼济天下,是他自小的志向。作为一个儒家知识分子,这是内心的自觉,也是必然的选择。于是,将家人安顿在鄜州的羌村之后,北上效忠皇上。

可是,远不是想象中的那样。在朝廷里虽然谋得一个八品小官,但他很快遇到了麻烦。因救援房琯,与皇上的意见发生龃龉,又不懂得圆融通达,乖巧地转弯,结果遭到了皇上的讨厌。他是那种笨拙的人,和这个世界的周旋中,左右都不逢源。无奈,被人家打发出来,只好灰溜溜回家。

为了当官,杜甫曾蜗居长安,多次向皇帝献赋,为贵人写诗。这个官来的不容易,可是,很快就丢了。十年所花费的心思顿时归零。事实上,那些归隐山水的,哪个不曾在名利场中红头热眼地搏过?比如王维、陆龟蒙等等,只是没有赢。杜甫也是一个输家。

那么,只有回家。只有家人是不会厌弃失败者的。回家的路途遥远,他向别人借马,人家不给,只好步行。靠着双脚的丈量,一步步从长安向北,走了好长时间才回来。甫一见面,家人惊怪:你怎么还活着?乱世的重逢让人有一种荒诞感,原以为他已经死了。

虽然在陕北居住时间并不长,仅仅一个月。可是,自从他的双脚踏入陕北,很多事情便有了变化。在羌村,他写下著名的《羌村三首》,自此,陕北便与诗人有了某种关联,不再与诗歌绝缘。直到今天,陕北人提起杜甫仍觉得亲切,因为他来过,他写过。这里有他的呼吸,他的脚印。延安的杜甫川因他而命名。每次路过,我就觉得他还在那里,一千年前的雨还下着,他还在那个石崖下避雨。

从对长安繁华世界的热望追逐,到成都浣花溪旁的寄情山水。他似乎一步一步向后退,退至自己的家里,退至自己的内心。既然兼济天下的梦想难以实现,写诗就成了安顿内心的方式。杜甫有诗:语不惊人死不休。在我看来,苦吟的背后是快乐。写诗的快乐,隐藏在艰难里面。失意漂泊的一生,是诗歌照亮了他,满足了他,也快乐了他。

每次翻阅杜甫的诗卷,总能体味到他的真挚,柔软的心肠使他不仅关注家人、朋友,更关注天下苍生。为他者的痛苦而痛苦,仿佛天下的苦痛都与他有关。而那些诗歌,读来令人眼眶发热,喉头发紧。一千多年的大浪淘沙,这个养不活儿女,仕途上处处碰壁的人,他的名字却留下来了,成为历史的天空里一颗恒星。

小小的羌村,因了杜甫的《羌村三首》,它的名字便镶嵌在唐诗里,成为一个诗意的村庄,一个坚硬的存在。每年,总会有一些人,来到这里,追寻他的踪迹,追寻诗人撒播的遗香。而陕北,也因为他,散发着岁月之后的书香。

张载的云岩

很久以来,喜欢着一句话:“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”其器识与宏愿,读来令人神远。我是一个平凡的人,但并不妨碍对那份高远襟怀的向往。所以,我把那句话作为手机屏保,每天清晨开机的时候,看着养养眼、养养心。

说这句话的人是张载,北宋哲学家。

一直毫无原因地喜欢北宋,有时候胡思乱想,如果让我选择,我愿意穿越到北宋。为《清明上河图》里那份繁华与富裕,还有微微的“乱”。不是天下大乱,乱世之人不如狗。只是微微的、适度的一种“乱”,乱中含有自由的意思,人可以有很多选择,不必整齐划一。

很多时候,过于整齐划一的价值取向令人窒息。明清时期,读书人要搏个功名回来,必须的。不然对不起老婆孩子。半辈子书白念了不算,还要遭受家人邻里的白眼。

而北宋,读书人似乎活的很滋润,想考取功名,当个官也可以。不想官场混的,做做学问也可以,比如张载,一不留神成了大儒。最不济的,优游人间,柳永那样的状态也不错,号称白衣卿相,烟花巷里的锦绣文章照样可以传世。

繁华与自由,使得这个时代人才辈出,张载便是其一,同时代的还有欧阳修、三苏、二程、王安石、朱熹等等。如果我生在北宋,选择让我遇见谁,我喜欢他们所有的人。从爱吃爱玩的苏轼到板着面孔的朱熹。

而张载,我是必然会遇见的,因为他来过陕北,当过陕北云岩的县令。

云岩只是陕北宜川县的一个小乡镇,很多次路过。旧旧的房舍,稀稀的路人,毫不起眼。只是觉得这个名字好听,与陕北众多略显笨拙的地名相比,似乎多了一份灵巧,让人无端地联想到“云无心以出岫”的诗句。

云岩自然无法与毗邻的壶口瀑布相比。壶口是黄河的一段华彩乐章,风采盖住了云岩,甚至盖住了整个陕北。就像晴朗的夜空里,月亮的清辉盖住了星辰的光芒。

一次偶然闲聊,才知道哲学家张载曾经在云岩当过县令。那一瞬间几乎有些失语,无法将大名鼎鼎的他和陕北联系在一起。

在很多人眼里,虽然陕北有民歌剪纸腰鼓等等。可是,你得承认,文化底蕴还是浅薄了一些。

陕北人说,这得怪孔子,当年圣人布道此处偏遗漏。不知是偷懒还是忘了。不过,还好,我们有张载。

哲学家张载,我曾经在西湖边遇见过他。万松书院旁边是历代大儒先贤的雕塑,好容易发现一个陕西人,心里产生一股子弱弱的激动,不便声张,便坐在他脚下合影留念。回来以后觉得不过瘾,又去他的家乡眉县探访。结果很失望,县城里一片繁忙,比延安还拥挤。张载广场人头攒动,正在举行一场公审大会。高音喇叭里,历数犯人的罪状。那一边,张载的雕像孤零零地站着,望着人群,两只手摊开,似乎有些无语。不知道该给闹哄哄的人间说些什么。

眉县,已经把张载丢了。

也许,哲学是无用之用。并不能解决现实生活里的吃喝拉撒问题。于是,张载便被高高搁置起来,在生活之外。

可是,就在简朴的陕北,张载却留下的久远的影响。为政云岩期间,他致力于传播文明,刀耕火种的先民幸运地接受了儒家文化的熏陶,于是,崇尚礼仪,有了尊卑秩序;尊师重教,有了耕读传家。

我常常想,他实在不像个官,没有醉心于官场的登龙术。整天忙于教化百姓,要说密切联系群众,他做的最扎实。据说,他在云岩的时候,每月初一必召集乡里老人到县衙聚会。常设酒食款待,席间询问民间疾苦。县衙的规定和告示,每次都召集乡间有威望的人,反复叮咛,让他们转告乡民。因此,他发出的告示,家喻户晓,妇孺皆知。今天的宜川一带,婚丧嫁娶施行的还是他设计的那套“夫子礼”。在繁琐的规程里,融入了儒家的教化之功,有了公序良俗,有了文雅礼道。真正将学问用于实际。将人们的生活安排得井井有条,也将人们的内心打理得安安妥妥。

张载先后三次出仕,均不顺利。之后回家种地,闲暇之余写写文章,做做学问。因了他的这种生活方式,后世才有了“耕读人家”一说。我觉得,这是一个人最好的生活方式。

我曾多次翻开关于张载的文字,想象他的生活,甚至觉得他也不像一个做学问的人,很多做学问的人生活在象牙塔内,而对热气腾腾的社会不怎么关注。而他不是,他关心社会,关注时事。21岁时,正是宋夏对峙期间,宋朝的软弱退让一度使得他几欲从戎,一个人行至延安,拜见了镇守边城的范仲淹,要求当兵打仗,保家卫国。亏了范仲淹慧眼识人,几番劝告,才使得历史上多了一个哲学家,少了一个武将军。

他在云岩待的时间不长,却遗风深远,不仅仅影响云岩一带,甚至宜川,甚至陕北。因了他的存在,陕北浸润着文化,渐渐远离了荒蛮,趋向着文明。今天,我们明显地感觉到,宜川一带人的行事风格似乎与陕北很多地方不同,一种很模糊的不同,但肯定是存在的。少了粗豪,多了温雅。几个宜川人在一起,便会形成一个气场,不张扬,不浓烈,笑容斯文,语气柔和。他们是非典型性陕北人。

而教育,一直是宜川人的骄傲,本地人尊师重教,人才辈出。这与其他地方有明显区别。宜川人羡慕别人有文化,家里的孩子念书争气,考了好大学。却很少心红眼热谁家挣了几套楼房,谁家出了个有钱人。

有句话说:历史是由人民书写的。我觉得这是一句正确的废话。有很多时候,历史是由某一个人书写着,一个伟大的人会扭转历史的走向。国家可能因一个人而兴亡,一个地域也可能因一个人而改变。

陕北遇见了张载,是幸运的。