日历

2014-07-17吕虎平

吕虎平

一

一片云飘来,一阵没来由的风吹来,雨脚就赶来了。这个城市的雨水来得容易,说下即下,像顺手拈来。阵阵狂风从窗外呼啸而过,高密度雨线噼里啪啦泻在浓密的银杏树、榕树叶冠上。从地平线腾跃而起的道道闪电的夹缝中,有轰隆隆的闷雷,憋了好久,终于发出震天声响。雨势还在加大,这样下去,学府街又该成为被暴雨围城的孤岛。我从窗户向外望去,不远处的下水道已经难以接纳如此强势的浊流。污水在下水道口打着旋,又向外滚动着,泛起油腻腻的白沫。在这突如其来的暴雨中,我不知怎么迅速到达单位,去做无休止的、了无生趣的工作。我的胸口有些发闷,仿佛一股气流充盈其间,向外膨胀着,到了极限,快要炸开了。我再次躺下来,实在不想起床。昨夜喝了不少酒,头有些晕,看到白色的泡沫就犯怵,恶心,想吐。雷声一阵紧似一阵,仿佛一个火气十足的屠夫,粗厚的嗓门,带着盛气凌人的架势。

夏天过于漫长了,从6月开始,空气被烧着了一般,到处都是热浪。终于入秋了。一场秋雨一场寒。因了这一场雨,天气该转凉了。夏日终于躲在季节的背后,去孕育新的季节了。还是换个住处吧,房子小,光线昏暗,客厅没有空调,夏天燠热,冬日寒凉。一把摇头扇,发出要命的呜咽,吱吱嘎嘎、吱吱嘎嘎。隔壁的老汉又在发笑了,一遇到雷雨天,老汉就发笑,太瘆人了。我曾经走进老汉的屋子,老汉瘦成一把骨头,像枯干的榆树皮,蜷缩在床上,时不时发出笑声。我刚走进去,老汉“嘘”一下,不让出声。我愣怔在门口,进也不是,走也不是。老汉八十多岁,已经痴呆了,脑子里全是浆糊。只要听见人声,马上起身拍手,越是人多,越拍的响,穷笑。我看电视都不敢放大声,声音一大,他就挪步过来,站在门口,不住地拍,不住地笑。尤其是新闻联播,电视里外,他们一道拍。估计是过去会开得多了,留下的会议综合症。

二

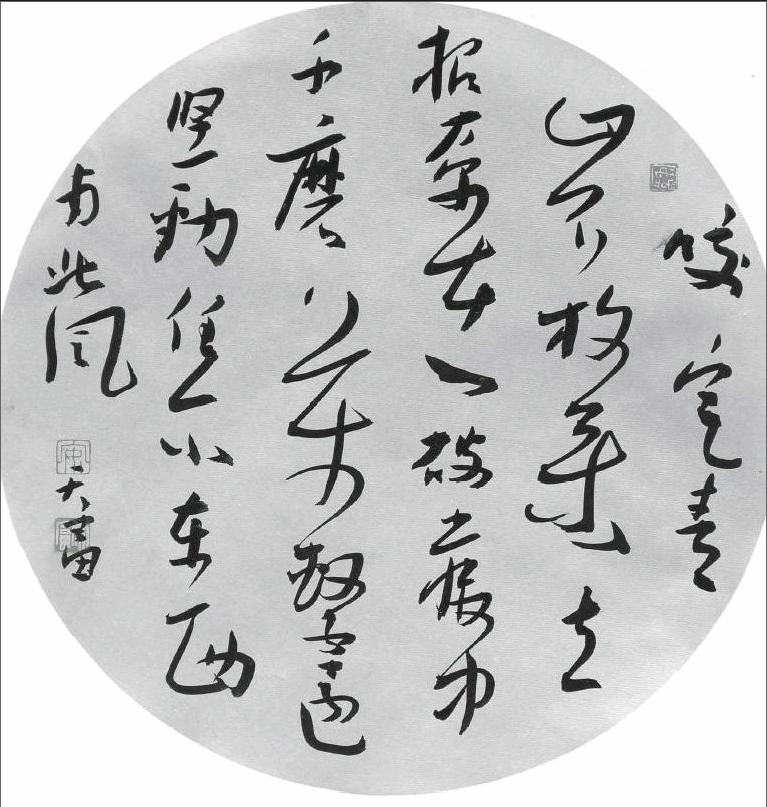

翻过这一页,又是新的一天。我忽然有种奇怪的,说不清的不安,游丝一般的东西,缠绕在身体的某个部位。虽然看不见,但觉得它就在那里,一寸一寸地缠绕着,几乎把我包在里面了,成为蚕蛹,憋闷、气短。我有些害怕,下意识地看看周围。一切都没什么不正常,雨声一阵紧似一阵,拍打着窗玻璃。我扯出一条蓝白相间的浴巾,裹在身上,把自己裹得像只蛹,或者像只被绑缚的斑马。一只胳膊从蛹里伸出来,摸到了手机,想摁键,却感到头疼欲裂。酒精的作用,依然像一股无形的神力,左右着我。强撑着爬起身,才想起是周末。再次躺下来,已没了睡意。一棵老榕树下停着一辆三轮车,隔一段时间,三轮车就停在这棵老榕树下。除了这辆三轮,还有其他的三轮,他们在这里等生意,所有的生意都是上门的,但上门的生意也不好做。那辆三轮是木青的,他所在的企业由于资不抵债,宣布改制。改制前,企业开始停产,员工每月领取500元的生活费。改制结束,木青拿了一笔安置费,就彻底成了闲人。木青到处打工,换一家又一家,安置费已折腾得所剩无几,他还是没能找到称心的工作。有一度,木青囊中羞涩,时常到我这里闲扯,混吃混喝。木青热衷于翻日历,上面印着老黄历,文字七七八八、神神叨叨。日历说,宜理发,木青对着镜子照照,头发实在长了,就下楼去理了。日历说,宜登高,木青就去爬山,遇到周末,他一定要拽上我。日历说,宜沐浴,木青就洗澡。在我这里,他随便得像在自己家里,有时没了换洗衣服,在我衣柜里翻,翻一件说,旧的,再翻一件说穿过了,终于翻出一件还没拆封的,套在自己身上。木青这些年一直不顺当,他想自己一定运交华盖,不然为什么总是这么倒霉呢?他翻着日历,也是希望把这些晦气统统“宜”掉。300多页日历,木青不知翻了多少遍,每次翻到最后一页,他就说,不知道明年的同一天,对自己来说会是什么日子。难道在这一页页日历中,就没有属于他木青的幸运开端吗?

三

很多夜晚,我从床上爬起来光脚站在阳台,望着对面楼上亮着的灯光。

我有一个说不上是好是坏的习惯,每次吃完饭后,都要站在阳台抽一支烟。这个习惯是前妻逼迫我养成的,她说二手烟有损健康。她说,滚,滚到阳台去。此后,阳台就是我永恒不变的吸烟室。在阳台,我总能看到,每家窗户挂着不同色彩的窗帘,一个窗户就是一盏灯,一盏红、黄、绿、蓝不同的灯。这个小区的居民都保持着晚睡的习惯,两楼相隔的地方,总能听到稀里哗啦的麻将声。这是整个城市的特点,血战到底,一场场血淋淋的拼杀,都在一张方桌上。夏天的时候,我需要开着窗户,风呼呼地进来,麻将声哗哗地进来,我在通常情况下,会站在阳台,听风声,听“和”一圈后,几个人为谁“点和”,为谁做了“极品”,为谁“杠上花”,争执不休。隔壁的女人总在这个时候,哗哗啦啦洗澡,她洗澡很有规律,每天都在凌晨12点准时洗澡。她家的卫生间窗户正对着我租住屋的阳台,站在阳台,能看到晃动的影影绰绰的身影。周末的时候,她会站在阳台东张西望。她胖得像头刮了毛的荷兰猪,自从我看到她站在阳台的时候,我就很少去阳台了。看到她,心里总有恐惧感。她鼾声很响,隔着一堵墙,我能听到她“咯咯哼哼”的鼾声。一个肥胖的女人,当然会打那么响的鼾声。我偶尔也为她担心,会不会一个鼾声会要了她的命。听到她鼾声的时间,也是整栋楼进入睡眠的时间。此时,除了两栋楼之间几颗星星之外,一片漆黑。有时胖女人扯面条一样唱歌,歌声翻山越岭走得很远,又折了回来,像放了很长的线钓鱼。

四

这条街叫学府街,正对着一座大学的校门。其实,这条街学生不多,更多的是当地各家航空公司的空姐、空少。在我的楼上楼下住着几个空姐,她们凌晨飞回来,皮鞋咯咯噔噔响,然后是拖鞋刺刺啦啦磨,磨到洗手间,听到哗啦啦的水声,最终消失在卧室。成都本来就美女帅哥如云,这条街是精华。

大学有两个侧门,学生公寓紧邻侧门,学生大多出侧门,穿过锦华路,去常乐小区,这条街虽叫学府街,反而名不副实了。我喜欢在街上溜达,一个人的时候,在街上走走看看。既然我不得不为生存来到这座城市,既然已经把自己像一枚钉子嵌进这座城市,那么,我很有必要熟悉它的每一个毛细血管。

说实在的,我并不喜欢学府街,但我习惯了它。通常情况下,这条街对我仅仅是一段距离。从我的住处到单位,我必须穿过它。它是我每天必须面对的一个物象。这条街的起点是大学的南门,向南延伸数千米,机场路将其拦腰截断。我的住处在学府街与机场路的交汇处,两排漫长的店铺,沿学府街两侧罗列。这些店铺分别是一家移动通讯网店、两家银行、三家理发店、四家药店、五家超市、十余家餐饮店。其中餐饮店名目繁多,最多的还是火锅店和串串香。成都人率性,店名也叫得不合常规,越是不合常规,生意越发兴隆,这也许符合人的猎奇心态,当然,质量至关重要,回头客才是生意得以延续的基础:猪圈火锅、厕所串串、瞎扯蛋、撒尿丸,奇怪的名字,招徕八方吃货。原先有一家花椒鱼,也是火锅,店面装潢不错,可惜我没有进去的欲望。曾经去过一次,口感差,再也不去了。昨天,我看到它换了新主人,工人们正在拆拆卸卸,不知做什么营生。紧邻的是一家大西北面馆,青海人开的,除了拉条子拌面,也有兰州拉面。许多同事说口感不错,我总觉得缺了什么。吃腻了单位食堂的饭,偶尔蹩进去,至少,还有北方气息,还有隐隐的家乡味。

生活中的街道大抵如此,简单、枯燥、重复,既有起点也有终点,每走一步,总能有预期。这条街道不算长,晚上喧腾,几乎彻夜灯火通明。街边的烧烤摊,从大学门口的街角,往南摆去,横穿机场路高架桥,至另一端。另一端被江安河截断,也是学府街的终点。或许是起点,那一端连着另一所大学的北门。冬天来了,摊主撑起红色的帐篷,一街两行,就是两条气势壮观的红灯区,灯火通明,烟雾缭绕。整条街黏黏的,伸手抓一把,空气中都能抓出油来。说实在的,我对成都的烧烤没多大兴趣,吃惯了西安的牛羊肉烤肉,总觉得成都的烧烤口感不够纯正。学府街上还有一家艺术学院,站在我租屋的阳台,学校的全貌一览无遗。每天早晨,学校铃声不久,学生们开始练嗓子,咿咿呀呀咿咿呀呀地,像要扯断脖子的公鸡,吵醒我的睡梦。

这条街对我来说没有什么意味,它仅仅是我每天上班不得不走的一条街。就像与某一个熟悉的女性同事交往,总觉得隔着一层透明的玻璃,人看得真真切切,心却在天边,而且所谈的话题如同云烟,总会被不辨方向的风吹散。隔着玻璃的交流,就像置身于不自由的监控室。除了工作话题,我们很少交流,我怕她们复杂,也怕自己被弄得复杂。与其有隔,倒不如什么都不说的好。

五

学府街与机场路交汇处有一处空场,是一个小型广场,有藏族同胞舞蹈的雕塑。人物栩栩如生,只是鲜红鲜红的色彩,稍显艳俗。十多个中年妇人,劲头十足,每天晚上在这里跳舞,熬到十一点多。楼上的住户对着她们骂,骂也没用,音乐高亢着,她们劲头正足着。楼上泼下了粪便,臭烘烘的粪便。她们报了警,也来了媒体采访,最终只能不了了之了。我刚到成都的时候,就住在这栋楼上。环境不错,楼前一丛竹林,掩映着青石铺就的小径。房子为二居室,新装修,家具齐全。我对此很满意,二话没说就交了半年房租。但我住进来,问题也就来了。首先是广场歇斯底里的音乐,声音穿透玻璃,灌满整个房间。除橱柜、灶具是新的外,其余都是旧货翻新。夏天的空调吹出的是热风,冬天,即使对着风口,也能感到微微的暖意。有一天深夜,“咕咚”一声响,把我从睡梦中吵醒。我第一反应就是家里有盗贼。时常听到的入室血案让我惊悸,我屏住呼吸,甚至想,如果盗贼进了卧室,我假装熟睡,任由他翻腾,舍财免灾。我又想象着,趁他不注意,我腾空而起,用被子捂住他,狠揍他。就这样,在极度惊悸和英雄式的幻想中熬到天亮,爬起来一看,原来是茶几掉了一只腿,让我虚惊一场。我想换地方,又觉得亏两个月的房租,就这样将就着吧。过了一段时间,又是“咕咚”一声。我有了第一次的经验,就没再胆怯,顺手开了床头灯,但我听到了“踏踏踏”的跑步声,这一次真的是遇到了盗贼。我的心咚咚咚地跳着,大气不敢出。过了半个多小时,我确信没有人在屋内,才起身查看,房门大开。亏得我拖地时,为了控水,将拖把挂在门把上,那一声“咕咚”,是拖把落地的声音。这次,我不再可惜还有一个多月的房租了,我急忙寻找中介,下午就搬到了现在的小区:这里朝向明朗,最让我满意的是敞亮宽大的阳台,视野开阔。周末的时候,我时常坐在阳台的摇椅里,拿一本书,看着看着就睡着了。

六

我们每天经历着不同的人和事。

任何人都可能会遇到这样一种人:他卑微地欢笑着,他讨好地逢迎着,他识趣地敛着自己的脾气。生活在城市里的人,多次摔跤的经验告诉他们,或者我们,皮包骨的人和肉包骨的人,疼痛的程度是不一样的。然而,人总是喜欢沿着生活的惯性往下走,走着走着就到了另一个极端。他叫多布杰,在街口开了一家烧烤店。多布杰是阿坝人,藏族,时常穿一身藏袍,高大帅气,黑黑的脸膛,泛着桐油色,乍一看,以为从煤堆里刚爬出来。多布杰就是这样的人,他有很好的脾气,见谁都那么笑着,那么敛着,那么逢迎着。客人多了,他忙着烧烤。客人少了,他唱歌,藏歌,一曲接一曲,我听不懂,但那或低沉,或高亢的旋律直刺人心。有一次,我喝多了酒,稀里糊涂回家,第二日却找不见随身的小背包,翻遍屋子,也找不见。我急出一身汗,除了钱,更要命的是包里装有我的各种证件和卡。正着急呢,猛然想起在多布杰那里喝多了酒,也许忘在那里了。急忙出门,敲开多布杰烧烤摊的铁闸门,看门的老头揉着眼睛出来,一看是我,折返身,将我的小包送了出来,让我清点一下。足够了,还清点什么。

窗外有灰色的光景。环卫车把空气搅拌成一堆油脂,城市像一个疲惫不堪的老人。我生活的城市,吃是人们最乐意也极端热爱做的事情。这里的美食小吃像一架高速运转的机器,彻夜沸腾着、滚动着。这个城市供养了海量的食客、厨师和服务员,也生出许多美好与惨烈的故事。有一天,多布杰在学府街出了名。他和几个朋友,也就是一群年轻的厨师和服务员,忙完烧烤营生,提着菜刀成为一帮绑匪。他们绑架了一个衣着光鲜开着豪车的老板。老板欠了多布杰10多万,赖账不还。那天,多布杰喝多了酒,借着酒劲他们绑架了他。他们成为绑匪,落入法网。这座城市的报纸们和电视们报道了事情经过,像一个漠然的看客,很少有人关注多布杰背后的生活。他的艰难、焦灼和困苦。我想,那就是隔膜。隔膜,大概是世界上最薄的锋刃。它和嫉妒、恐惧、沉沦、不安、怨怼不同,唯有这把刀薄到肉眼看不见。虽肉眼看不见,它却能刺伤我们的死穴,让我们在纠结中自觉或不自觉地伤害他人、侮辱他人、蔑视他人、漠视他人。

隔膜无处不在,孤独无处不在。没有谁能逃脱。