曹琼德:至简无声

2014-07-16郭成

郭成

诗人唐亚平在描述西南艺术家群体时说:“贵阳的画家们没有哪个是端起的,大多很自在,他们在自己的绘画实践中,寻找自己的艺术道路。他们合而不同,像贵州高原上的山峦一样,以各自的形象坐落在那里,他们是一群热爱生活、热爱自然、 热爱自由的人。”

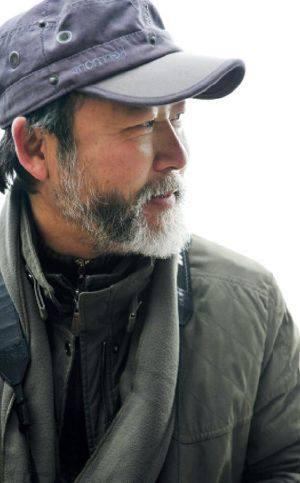

曹琼德就是一位典型的贵州艺术家,仅有的几次电话沟通,那头的声音让人感受到他的深沉、诚恳和谦逊。面对绮丽的自然风光和淳朴的人文环境,艺术在这里更加真实和纯粹。他的作品简单而有力,来源于日常视觉经验的作品中,流露出艺术家对这方土地的热爱。而爱人唐亚平在文章《散落的时光》中,更是描绘了一个博学而内敛的曹琼德。通过电子邮件,记者采访了贵州艺术家曹琼德。朴实的文字,将为我们揭开神秘的西南艺术一角。

艺术与财富:是什么契机使你开始了艺术创作?

曹琼德:我的从艺经历比较简单,1970年我未满16岁,中学毕业就进了工厂工作。工厂里的一位工友问我有什么爱好没有?我告诉他我喜欢画画。这位工友告诉我:“如果你喜欢画画,就应该认真的去学习画画,你这样年轻,不应该一辈子呆在工厂里。”工友的这句话点醒了我,1972年我开始了漫长的自学绘画的历程。

艺术与财富:在你经历当中,艺术之于生活扮演着一个什么样的角色?

曹琼德:在我的人生经历中,艺术太重要了。自学的途径首先需要大量的读书。文学、诗歌、电影剧本、美术批评及美术史等等,阅读打开了知识的门, 拓宽了个人视野,结交了许多有一样追求的朋友,更重要的是认识了我的妻子唐亚平。当时,她刚从川大毕业来到贵州,而我只是工厂里的工人。1982年,在社会上,大学生是非常稀缺的。经常在一起谈论艺术,我们走到了一起。

艺术与财富:你对艺术的认识是什么?是形式感本身?担负社会责任?还是自我表达?

曹琼德:在不同的阶段认识不太一样,在我学艺的最初阶段,特别追求一种唯美的东西。 上世纪80年代,我特别看重对形式的探索与个人表达,到90年代中期,我的一些作品开拓涉及并关注一些社会问题。在所有不同的阶段,虽然会侧重于某个方面,但我都会将个性、个人特征等因素放在首位。直到今天, 我仍然注重个人表达,只有注重个人表达的作品,才有可能深入到事与物中去。我觉得有一种现象很有意思,当你的作品具有一种物质的状态时,这件作品同时会呈现出某种精神层面上的东西。

艺术与财富:从上世纪80年代起,你就投入当代艺术的探索,一直到现在,作品经历了哪些变化?

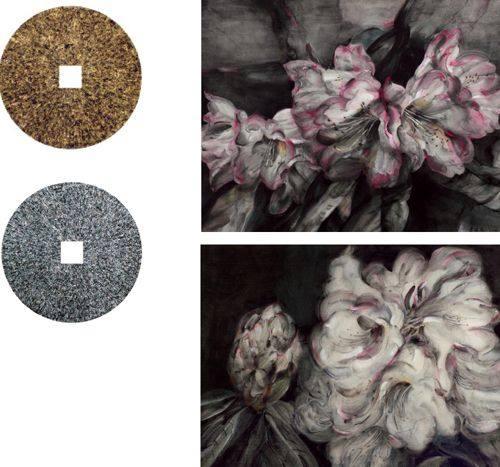

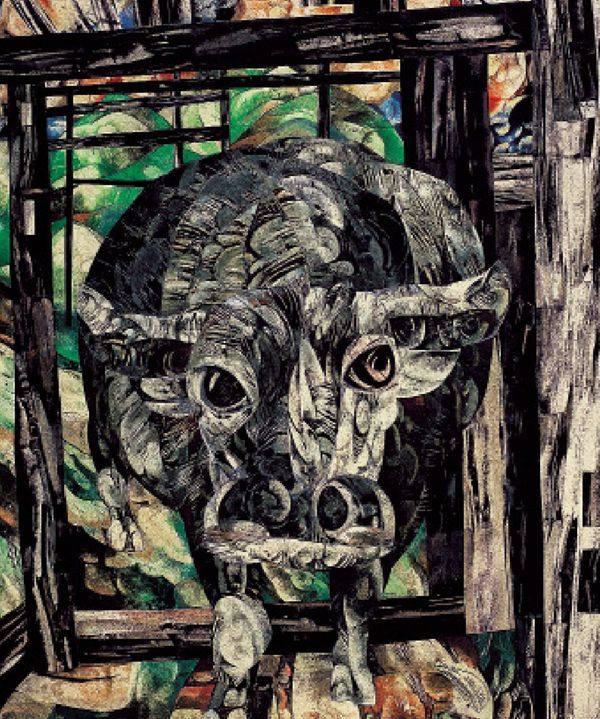

曹琼德:我的作品大概经历了四个阶段。第一个阶段作品包括一些油画风景写生与一组使用综合材料创作的 《雪》系列作品。这一个阶段作品比较唯美,直抒胸臆。1988年至1989年间,我创作了一组岜沙系列绘画,这一组作品并不是根据岜沙这样一个具体的村寨描绘出来的,而是根据对黔东南自然山地、木头榫合的村寨民居,概括组合后创作的一组绘画。画面中,木榫合的房屋框架、山、云彩以及画面中浓烈的红色、黄色、翠绿色、黑色,构成了一个勃勃向上、充满生机的世界。而这样一个世界十分符合我当时的内心需求,一个自然神论者,一个把大自然当成宗教一样顶礼膜拜的人。90年代中期,中国所有城市都在大规模地拆老房子,贵阳有一幢非常漂亮的老房子万家祠堂被拆除的时候,我和我的朋友们在废墟中转悠了几天。这幢房子不仅仅是一幢建筑,它代表了一个时代、 一种生活样式、一种文化,但在商业利益的驱动下,所有这一切瞬间化为灰烬,十分让人痛心。我利用在废墟中捡来的墙砖,创作了一幅作品《万家祠堂》。这幅作品的创作过程让我难忘的有两点:一是为了达到某种想法,绘画的方法是可以很不一样的;二是除了形式主义的绘画、唯美的绘画,还可以有关注人的生存与文化变异的绘画。而这个过程首先是你有一种想法,而后创作的方法随之产生,再通过这种新的方法,做出你的作品。

艺术与财富:随着时代的发展,艺术家在身份上经历了那些变化?

曹琼德:这是一个非常有趣的话题,从我学艺至今,在我个人身上就发生了最戏剧性的变化。1979年,我父亲十分严肃地找我谈了一次话,他认为学习艺术是件不靠谱的事情,是一个风险很大的职业。1982年,我和唐亚平谈恋爱的时候,她的父亲强烈反对,其中一条理由很直接,你不能嫁给一个画画的人。在今天的中国,画家是所有艺术门类当中经济条件最好的之一,经济地位的提升,同时代表了社会地位。而另外一些门类的艺术家,如从事音乐、文学、诗歌等方面创作的人,虽然天资禀赋方面非常出众,但他们的生活与画家完全不能同日而语,画家住豪宅、开豪车成了一件很普遍的事情。一个各方面机制不健全的社会,就一定会出现这样的状况。

艺术与财富:植物、鱼、牛、苗女这些图像,让观众充满了对西南边疆的想象,您觉得地域性与作品是一种什么样的关系?

曹琼德:我在欧洲旅行的时候,在40多天的时间内,穿行了11个国家。每到一个国家,你都能感受到无论是建筑还是绘画,方方面面都会有比较明显的差异。这种差异在艺术中特别重要,是一个民族身份与地区文化自我认同的一种方式,正是这些不同的文化样式,构成了欧洲多样丰富的文化。虽然我在创作中不会特别关注地域这样的问题,但是在我的一些创作中,确实有很强的地域特征。地域性与作品的关系是隐性的,在你创作的时候,会不知不觉地影响你,并投射到作品中。

艺术与财富:董重用 “野生” 来形容贵州当代艺术,在他的文章中,还将您的作品归类为原始主义。您对自己的作品怎么定位?

曹琼德:多年以来,国内的一些批评家一谈到贵州的当代艺术,总会涉及乡土这个话题,总是将贵州的艺术家定位在地域的范围来谈。2008年,批评家管郁达在一篇标题为《野生的当代》文章中,第一次使用了“野生”这个概念,比较准确地评价了贵州当代艺术。艺术归根到底,一定会与人的情感与个人体验有关,所以, 我从来不关心什么主义、什么群体。流派和主义都不能帮助一个人成为好的艺术家,好的艺术家都是个体的,流派与主义只是谈论艺术的一个方便法门,没有太大的意义。

艺术与财富:您的作品用综合材料配合着浓重的色彩来表现对象,这种色彩的应用是否也与当地的自然、人物风情有关?

曹琼德:在中国,画家通常被分成几大类,国画家、油画家、版画家等等,这样的分类特别不利于艺术创作。在1979年前后,我学习油画,也尝试着作版画,从那时起,我就比较喜欢使用综合材料来创作作品。综合材料是一种拓宽艺术表现力的手段,可以超越传统画种区分的边界,加强艺术作品的张力,拓宽艺术作品的表现力。使用综合材料创作作品的艺术家,如德国的基弗尔、西班牙的塔皮埃斯、美国的朱利安·施纳贝尔等,他们创作的作品无论从样式上还是绘画的内涵上,都达到了一种很高的境界,如果使用单一的绘画方式,结果可能就大打折扣了。 就我个人情况而言, 综合材料的使用,让我的绘画样式比较多样,70年代末有《雪》系列,80年代末至90年代初有《岜沙》系列,90年代至2010年前后有《甲骨文》《万家祠》系列等,现在我又在尝试水墨与油画、丙烯水彩等的结合,在不同阶段,作品的样式差别很大。色彩的浓重艳丽是我某一个阶段作品的特点,这种色彩的应用其实是蛮直观的,与贵州自然风物没有直接关系,主要是与我当时喜爱的一种特殊的综合技法有关,这段时间大概是从1988年至1993年前后。虽然这一时期的作品从构成方式、颜色关系都极主观,但是这一个阶段的作品却得到所有人的认同,并且觉得这批作品特别贵州,这一点让我觉得很意外。

艺术与财富:您对市场介入艺术怎么看?

曹琼德:艺术市场的介入,改变了中国的艺术生态,正是因为市场的出现,今天的中国才有了多样的、丰富的艺术样式。市场是中国当代艺术的最大推手,正是因为市场,任何机构都不可能封杀艺术家了。但是市场同时又是一把双刃剑,一些市场好的艺术家开始无休止的复制自己。但总体说来,市场是中国艺术最好的润滑剂,利大于弊。

艺术与财富:未来有哪些创作计划?

曹琼德:从今年开始,我未来的设想是多做一些个人展览,这些个人展览可能会在各个城市的美术馆做,另一些会与画廊合作做。在美术馆做的个展中,我会创作一些平时没有机会做的大幅作品,仍然会使用综合材料,根据展厅的面积来确定作品样式与尺寸。在画廊作的展览更多的会是一些随性画的作品, 尺寸不大,方式与材料都会比较自由,仍然会注重个人表达。