芜湖市轨道交通线网规划研究

2014-07-13吴兆薇

吴兆薇

(中铁第四勘察设计院集团有限公司 线路站场设计研究处,湖北 武汉 430063)

1 概述

芜湖是安徽省第二大城市,也是安徽省经济、文化、交通、政治次中心城市。芜湖市现辖“四区 ( 镜湖区、鸠江区、弋江区、三山区 ) 四县 ( 无为县、芜湖县、南陵县、繁昌县 )”,市域土地面积为 5 988 km2,市域总人口 383.43 万人。2012 年实现地区生产总值 1 873.63 亿元,按户籍人口计算,人均生产总值 48 742 元。因此,加快建设芜湖市城市轨道交通具有重要的现实意义。

(1)2011 年行政区划分调整后,芜湖市由原有的沿长江南岸顺势发展转变成跨江发展,新版城市总规划对城市人口和用地规模进行了较大调整。规划 2030 年中心城区户籍人口为 292 万人,并逐步发展成远景年 600 万人口的规模;中心城区城市建设用地由 2012 年的 169.8 km2增加到 2030 年的 215 km2。人口的增长将带来交通需求的快速增长,而城市轨道交通在提高运输效率、促进城市快速发展等方面都发挥巨大作用。

(2)芜湖市机动车保有量增长迅速,近 7 年年均增长率为 27.9%。老城区交通拥堵较为严重,主干道高峰平均车速 21.6 km/h,次支路仅 12.1 km/h。南北向客运走廊长江路、九华路最大断面单向高峰客流分别高达 0.5 万人/h、1.0 万人/h[1]。根据客流需求分析,由于人口增加、公交分担率提高等因素,远景年长江路、银湖路、九华路等南北向主要客运走廊单向高峰客流量将达到 3 万~4 万人/h。如果没有大运量的轨道交通系统,中心区的交通将处于瘫痪状态。

(3)芜湖周边的合肥、马鞍山均已陆续开展了城市轨道交通的规划和建设工作,芜湖实现安徽省双核城市的带动目标,应尽快开展线网规划和建设工作,建立与周边城市群间更为便捷、畅达的通路。

2 芜湖市轨道交通线网合理规模匡算

2.1 按交通需求推算线网规模

交通需求法是指利用出行总量、城市公共交通客流总量与轨道交通线路负荷强度之间的关系,计算出轨道交通线网的总长度,计算公式为式中:L为线网长度,km;m为城市远景人口数量,包括常住、暂住人口和流动人口,万人;τ为人口出行强度,次/(人 · d);α为公交出行比例,%;β为轨道交通出行占公交出行的比例,%;ε为换乘系数;γ为轨道交通线路负荷强度,万人次/ ( km · d )。

公式⑴中,m按照城市总体规划中的远景人口控制目标来确定,约为 673 万人。τ根据现状出行强度的发展规律及综合考虑城市发展水平、交通设施完善程度等因素确定,为 2.56 次/(人 · d)。α、β、ε、γ等参数主要参照国内外同类型城市的参数取值并结合芜湖市的特点综合确定。其中,公交出行比例α为 35%~40%;轨道交通出行占公交出行比例β为 30%~40%;换乘系数ε为 1.2~1.3;轨道交通线路负荷强度γ为 1.5 万~2 万人次/ ( km · d )。根据公式⑴,计算得到远景芜湖市线网的总规模约为145~179 km。

2.2 按服务水平匡算网络规模

按服务水平匡算,江南城区为芜湖市的城市发展地,也是城市核心区,江北新城和龙湖新城均为芜湖的 2 座新城,因而在轨道交通线网密度上应予以区别。结合芜湖市实际情况,江南城区用地面积215 km2,线网密度按 0.30~0.45 km/km2计算,江北新城和龙湖新城用地面积 385 km2,线网密度按0.1~0.25 km/km2计算。按上述线网密度指标,计算得到线网长度范围如下。

线网长度下限 = 215 × 0.30 + 385 × 0.1≈103 km线网长度上限 = 215 × 0.45 + 385 × 0.25≈193 km综上分析,按照服务水平计算出芜湖市线网总规模约为 103~193 km。

依据上述 2 种方法推算并取其交集,芜湖市轨道交通远景线网合理规模为 145~179 km。但是,由于交通需求和交通供给是动态的平衡过程,因而线网规模是否真正合理,最终应进行需求和供给的动态检验[2]。

3 线网构架研究

芜湖市城市轨道交通线网规划是一个庞大而复杂的系统工程,规划方案应分类、分层进行研究。“面”、“点”、“线”既是3个不同的类别,又是 3个不同层次的研究要素。从宏观上讲,“面”代表整体性、全局性的问题;“点”代表局部、个体性的问题;“线”代表方向性的问题[3]。

3.1 “面”的分析

根据芜湖市城市总体规划,市域将形成“两带两轴”的城镇空间布局体系,着力构建“多中心、组团式、拥江发展”的空间发展格局。芜湖市中心城区空间结构为“龙湖为心、两江三城”。“龙湖为心”是指以龙湖生态环境敏感区为自然本底,构筑城市生态绿核,同时作为城市未来发展的重要战略储备区域;“两江三城”是指以长江、青弋江-漳河为轴线,形成“江南城区、龙湖新城和江北新城”三大主城区,跨江联动、拥江发展,实现两岸共同繁荣[4]。空间结构图如图 1 所示。

城市轨道交通可以为芜湖市由单中心城市向带状多组团式城市转变提供强有力的交通支撑。芜湖市向带状多组团式结构转变,决定了城市轨道交通线网结构应以“放射状”为主,由若干穿过市中心的直径线或从市中心发出的放射线构成。

图1 芜湖市中心城区功能结构规划示意图

3.2 “点”分析

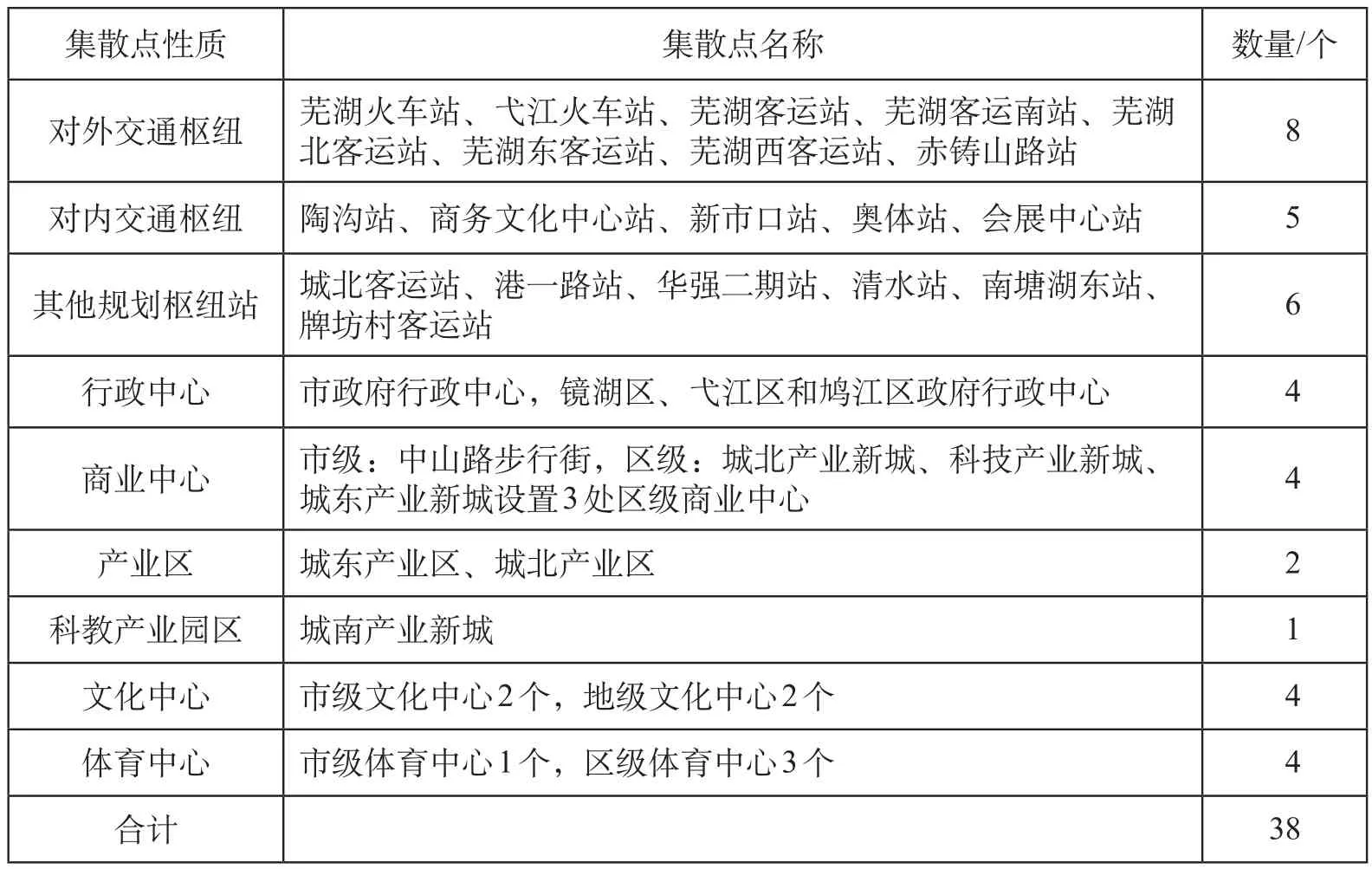

“点”就是分析客流集散点、线网换乘节点和起终点的分布。在进行轨道交通线网规划时,将主要的客流集散点连接起来,有助于轨道交通吸引客流,便于居民出行。芜湖市主要客流集散点如表 1所示。

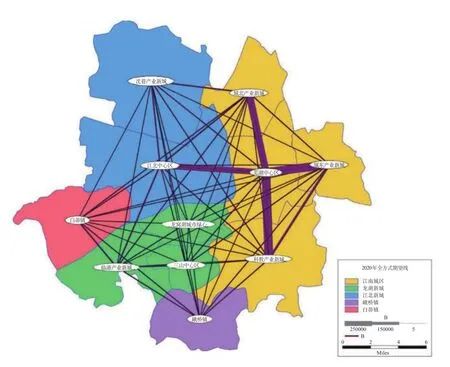

3.3 “线”的分析

“线”的研究重点,就是要寻找客流主方向及交通走廊,并将城市内大客流集散点串联起来。轨道交通线路走向与主客流方向一致,可以增加乘客的直达性,既方便乘客,又可以提高轨道交通经济效益。从大区全方式 OD 来看,中心城区的出行空间分布表现为以芜湖中心区为中心的单中心放射形态,出行分布呈现明显的十字主轴,如图 2 所示。

表1 芜湖市主要客流集散点(规划中)一览表

图2 芜湖市全方式OD期望线图

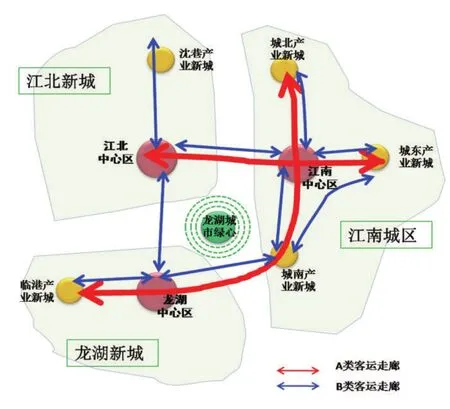

根据对 OD 期望线的分析,未来轨道交通线网的基本形式为以江南中心区为中心的“十字形”放射状,包括南北向通道 ( 城北产业新城—老城区—龙湖中心区 ) 和东西向通道 ( 江北中心区—老城区—城东产业新城 )[5],如图 3 所示。

图3 远期客流走廊概念示意图

3.4 城市交通走廊的分析和筛选

南北向走廊和东西向走廊都在城市主干道和城市快速路中筛选。南北向可以选择中江大道、银湖路、九华路、花津南路、长江南路、磨山路作为轨道交通走廊,道路条件较好,而且与城市发展的南北向主轴线吻合;东西向可以选择万春路、赤铸山路、北京路、红花山路、峨山路作为轨道交通走廊,条件较好,而且与城市发展的东西向主轴线吻合。

4 芜湖市轨道交通线网方案研究

以“十字形”放射形态为基础,以江南中心区为中心“向心”分布,按以下思路构架线网。首先,在构建南北向客流走廊时,根据客流分布特征,考虑该线路较长且客流断面不均衡,不利于城市轨道交通运营组织,因而规划南北向客流走廊分为 2 段,一段为江南中心区内部走廊,另一段为江南中心区与龙湖中心区之间的走廊,其中江南中心区内部走廊即南北向主骨架线,串联城北产业新城—江南中心区—科教产业新城,符合芜湖沿长江发展的带状布局。其次,构建东西向客流走廊,选取串联江北中心区—江南中心区—城东产业新城为主骨架线,从而形成“十字形”放射线网。再次,在“十字形”放射骨架线网的基础上,构架江南中心区与龙湖中心区之间的辅轴线,串联江南中心区—科教产业新城—龙湖中心区—临港产业新城,加强各区之间的联系。最后,对江北新区的线网密度进行适当加密,形成以江南中心区为核心的放射状轨道交通构架形态。根据以上思路,分别构建 3个不同的线网方案作为备选方案。

4.1 方案一

该方案由 5 条线组成“放射状”线网,线路总长 157.105 km,设站 96 座,其中换乘车站 16 座。连接了芜湖站、芜湖客运南站、弋江火车站、方特欢乐世界、中山路步行街、奥体公园等主要的客流集散点,如图 4 所示。

4.2 方案二

该方案由 5 条线组成“放射状”线网,线路总长 158.25 km,设站 96 座,其中换乘车站 15 座。在《 中长期铁路网规划 ( 2008 年调整 )》及相关规划中,拟建的商合杭铁路经由芜湖市。因此,在方案二中考虑布设 1 条过江轨道线路搭载商合杭客运专线长江大桥一起过江,如图 5 所示。方案二与方案一的主要区别在于过江通道线路选择不同。

图4 芜湖市城市轨道交通规划示意图(方案一)

图5 芜湖市城市轨道交通规划示意图(方案二)

4.3 方案三

该方案线网形态是“U形 + 放射形”,线路总长 154.22 km,设站 95 座,其中换乘车站 16 个。共形成 2 条轨道交通过江通道,并加强江南、江北两城区内部南北向的交通联系,构建联系江南、江北中心区的轨道交通环线,如图 6 所示。

5 备选方案客流测试及综合评价

5.1 备选方案客流测试

从客流特征比较分析,采用交通规划软件Transcad,运用软件中的公交分配模块,对 3 个备选方案进行网络客流量分配,汇总后得到各方案的客流主要指标如表 2 所示。

由表 2 可知,方案一客运量与旅客周转量均大于方案二、三,运输效率较高;而且平均乘距较短,线网直达性较好,骨干线路和辅助线路的定位比较明确,结构较为合理。方案二中 2 号线与方案一中 2 号线相比,在江南城区和江北中心区不经过核心区,不能满足客流需求,因而客流量有所减少。方案三的 3 号线呈“U”字形走向,是除 2 号线以外另一条跨江线路,而且该线在江北新城沿南北向走行,与 4 号线吸引范围有所重合,因而4号线客流量较少。综上所述,从客流角度分析,方案一是最优的。

5.2 备选方案综合评价

采用层次分析法分别从与城市协调发展、线网结构、运营效果、可实施性、社会效益等方面对 3 个方案进行综合评价,评价结果如表 3 所示。

由表 3 可知,经过对评价指标的计算,方案一的综合分值大于方案二和方案三。特别是与城市协调发展、线网结构、可实施性、社会效益等方面得分较高,即方案一能够与城市协调发展,线网结构较为合理,运营效果、可实施性较好,而且带来的社会效益较多。因此,根据备选方案客流测试和备选方案综合评价结果,将方案一作为芜湖市轨道交通的推荐方案。

图6 芜湖市城市轨道交通规划示意图(方案三)

表2 各方案的客流主要指标

表3 各线网方案综合评价得分表

6 结束语

在分析芜湖市建设轨道交通的线网规模的基础上,通过“面、点、线”层次的研究,提出 3 个线网备选方案,并通过客流测试和综合评价,选择方案一为芜湖市轨道交通的推荐方案。该方案结构较为合理,并且与城市发展规划和城市近期建设重点紧密结合。但是,目前线网规划研究仍然为阶段性工作,随着城市规模的调整,还需要对线网进行更深入研究,并及时进行修改完善。

[1] 上海市城市综合交通规划研究所. 芜湖市综合交通体系规划——综合交通调查与分析报告[R]. 上海:上海市城市综合交通规划研究所,2012.

[2] 胡超凡,郭春安,蒋玉琨,等. 北京城市轨道交通线网合理规模的研究[J]. 铁道运输与经济,2006,28(10):52-54.

[3] 张志亚. 南宁市城市轨道交通线网规划研究[J]. 甘肃科技,2009,25(10):94-96.

[4] 中铁城市规划设计研究院有限公司. 芜湖市城市总体规划(2012—2030年)[R]. 芜湖:中铁城市规划设计研究院有限公司,2011.

[5] 上海市城市综合交通规划研究所. 芜湖市综合交通运输体系规划(2011—2030)[R]. 上海:上海市城市综合交通规划研究所,2012.