大学生生涯适应力现状及教育对策研究*

2014-07-12董振华苏霞

●董振华 苏霞

大学生生涯适应力现状及教育对策研究*

●董振华 苏霞

生涯适应力是个体生涯成功的核心能力,对个体的就业具有积极作用。目前大学生的生涯适应力整体协调水平不高,适应水平偏低,大学生的自主性实践经历对其生涯适应力发展具有重要影响。要进一步提升大学生的生涯适应力,首先大学生要树立自我导向的生涯发展观,其次高校要建立大学生生涯适应力全面开发体系,通过相关课程、咨询辅导、多样化实践等方式促进大学生生涯适应力的提升。

大学生;生涯适应力;现状;教育对策

近年来,随着大学毕业生人数的逐渐增多,大学生就业的压力不断增大。为了缓解大学生就业压力,政府、社会和高校都在为大学生就业创造良好的环境;但经济形势不断变化,社会环境充满了机遇和挑战,谁都无法保证大学生一定能找到与自己专业一致的工作,即使专业一致,可能工作任务要求与专业培养也不完全一致。这就要求作为就业主体的大学生,具备在求职和入职后应对变化、困难并利用机会的心理资源,即具备生涯适应力。生涯适应力是个体应对生涯中的任务、问题、转折甚至是重大事件时的心理资源,是个体应对职业变化和职业发展的一种资源[1]。Savickas等组织的跨国研究团队对生涯适应力进行研究,已建构出其结构,包括生涯关注(career concern)、生涯控制(career control)、生涯好奇(career curiosity)和生涯自信(career confidence)四个维度[1]。

生涯适应力是个体生涯成功的核心能力。国内外多项研究表明,生涯适应力对个体的就业具有积极作用。生涯适应力在求职过程中起到相当于“筹备机制”(preparatory mechanism)的作用,对个体求职策略和再就业质量具有直接的影响作用[2][3]。大学生的生涯适应力在求职自我效能感的调节下可以显著预测其求职结果[4]。因此,生涯适应力的提升可以作为提高大学生就业能力的一个新视角。把握当前大学生生涯适应力发展现状及其存在的问题,制定相应教育对策,对于提升大学生的就业能力,缓解当前大学生就业面临的巨大压力,提高大学生就业成功率和就业满意度都具有积极的指导意义。

一、调查对象

被试大学生从两所省属本科院校的本科生中随机抽取,其中男生282人,占53.5%,女生243人,占46.5%;大一学生128人,占24.4%,平均年龄19.94± 0.89岁,大三学生242人,占46.1%,平均年龄22.12± 0.86岁,大四学生155人,占29.5%,平均年龄23.08± 0.97岁;专业分布涉及环境与市政工程、机械工程、应用心理学、社会工作、法学、计算机技术等10个专业。

二、调查方法

大学生生涯适应力调查采用的量表是国内研究者赵小云依据Savickas(2005)生涯适应力的理论建构,参考相关文献编制的《大学生生涯适应力问卷》,量表采用五级评分制,“很不符合”计1分,“不太符合”计2分,“无法确定”计3分,“比较符合”计4分,“非常符合”计5分,具体分值由作答者根据自己实际符合程度确定。量表共35个项目,包括生涯关注、生涯控制、生涯好奇、生涯自信、生涯人际和生涯调适共6个因子。整个问卷在本研究中的Cronbach’s Alpha(α)系数为0.914,信度良好;其内容效度和结构效度良好[5]。

问卷调查以团体施测的方式进行,主试由经过培训的专业教师担任,统一指导语。调查结束后,将回收问卷数据录入excel,逐一审查,剔除无效数据,最后获取有效数据525份,然后导入SPSS数据库,采用SPSS11.5对数据进行分析。

三、结果

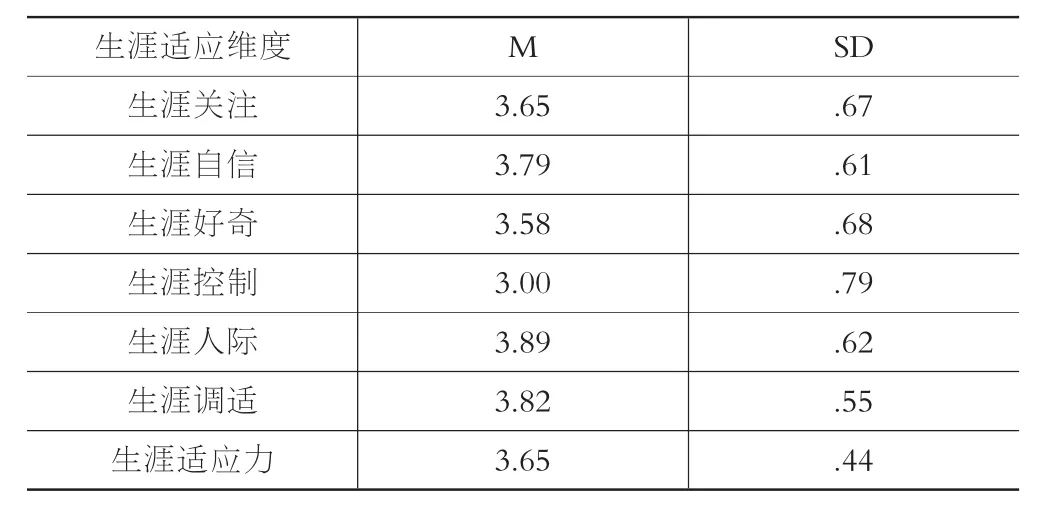

(一)大学生生涯适应力总体测量情况

表1 大学生生涯适应力平均数及标准差

由表1可见,大学生在生涯适应力六个维度的得分情况存在差异,生涯人际的得分最高,其次是生涯调适、生涯自信、生涯关注、生涯好奇,得分最低的是生涯控制。

(二)大学生生涯适应力的人口学变量分析

由表2可以看出,男女大学生在生涯适应力的生涯关注、生涯自信、生涯好奇、生涯人际、生涯调适维度及总生涯适应力方面均无显著差异,但在生涯控制维度存在显著差异,男大学生的生涯控制得分显著高于女大学生。不同年级大学生在生涯适应力的生涯关注、生涯好奇维度存在显著性差异,大三、大四学生的生涯关注显著高于大一学生,大三学生的生涯好奇显著高于大一、大四学生。

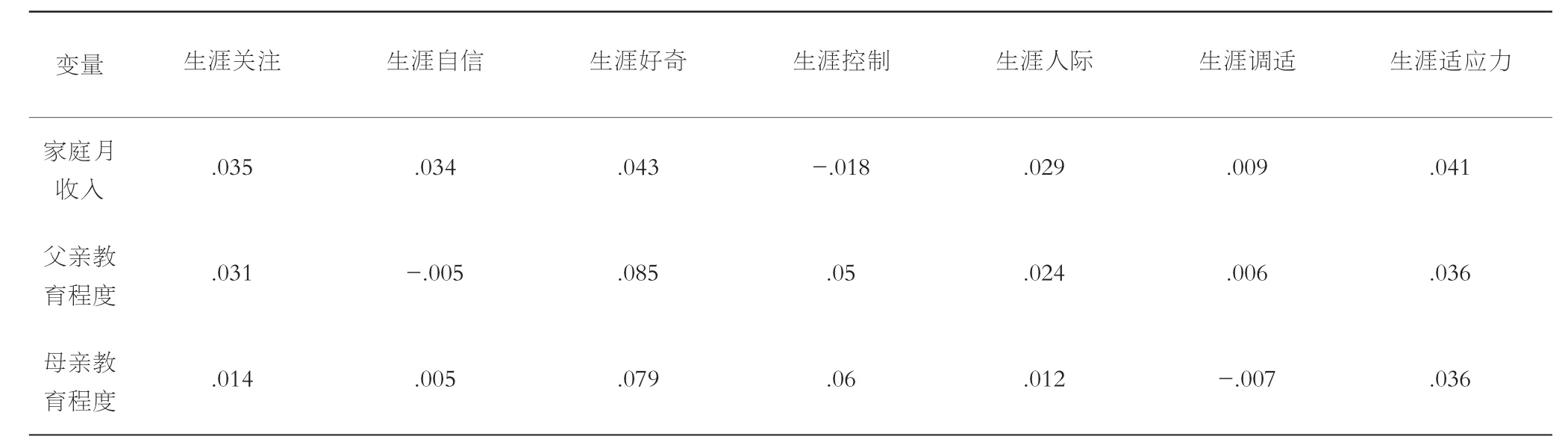

(三)大学生生涯适应力的家庭因素分析

1.大学生生涯适应力与家庭社会经济地位的关系

为检验大学生的生涯适应力与其家庭相关因素的关系,对大学生生涯适应力各维度与家庭月收入、父母受教育程度进行相关检验,结果发现(见表3),家庭月收入、父母受教育程度与生涯适应力的各维度均无显著相关。

1714年7月12日(康熙五十三年六月初一),图理琛使团一行抵达土尔扈特汗国阿玉奇牙帐所在地马奴托海,次日,阿玉奇汗在其汗帐举行了隆重欢迎仪式。

表2 大学生生涯适应力的性别、年级差异分析

表3 大学生生涯适应力与家庭社会经济因素的相关分析

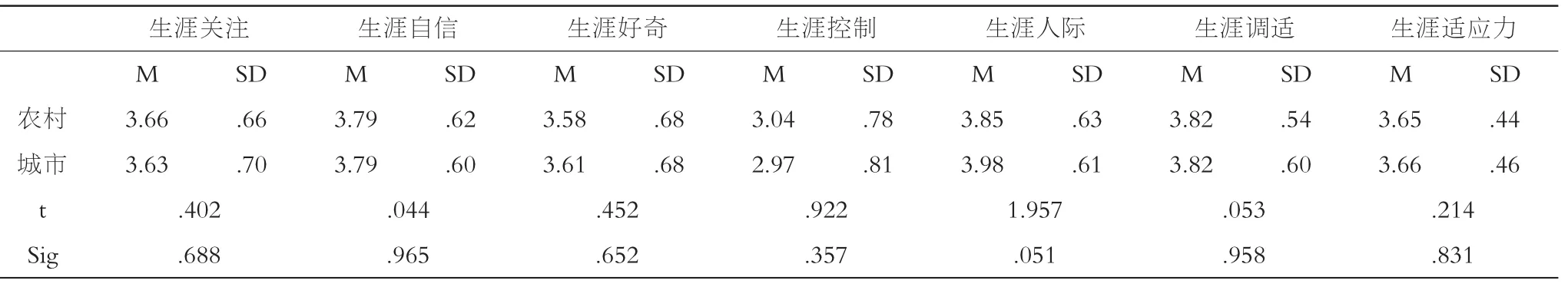

2.不同家庭所在地大学生生涯适应力差异分析

为检验大学生家庭所处环境是否对其生涯适应力产生影响,对不同生源地大学生在生涯适应力的各维度得分进行独立样本t检验(见表4),结果发现,只有生涯人际维度存在城乡边缘显著,农村大学生的生涯人际得分低于城市大学生,其他维度均无显著差异。

(四)不同实践经历大学生生涯适应力差异分析

为检验大学期间不同实践经历大学生生涯适应情况,分别对有无实习、兼职经历以及是否加入学生组织的大学生在生涯适应力的各维度得分进行独立样本t检验(见表5),结果发现:

不同实习经历与不同兼职经历大学生在生涯适应力的生涯关注和生涯好奇维度存在显著差异,有实习和兼职经历的大学生生涯关注、生涯好奇得分均显著高于无实习和兼职经历者;是否加入学生组织的大学生在生涯自信、生涯好奇、生涯调适、生涯关注、生涯人际维度以及生涯适应力上存在显著差异,加入学生组织的大学生在生涯自信、生涯好奇、生涯调适、生涯关注、生涯人际维度以及生涯适应力上的得分均显著高于未加入学生组织的大学生。

四、研究结论与建议

表4 不同家庭所在地大学生生涯适应力差异分析

表5 不同实践经历大学生生涯适应力差异分析

(一)研究结论

1.生涯适应力整体协调水平不高

大学生的生涯人际、生涯调适、生涯自信高于生涯适应力平均分,而生涯好奇、生涯控制和生涯关注却低于或等于生涯适应力平均分,这一结果与相关研究结果一致[6]。这表明,尽管大学生已经意识到生涯准备的重要性,并且在生涯适应力方面做了一定的努力,但距离生涯适应力的全面协调发展仍有明显的差距。

2.生涯适应水平偏低

大学生的生涯控制水平低,在进行生涯决策时自主性不够,对生涯发展存在难以确定的态度,缺乏明确的目标,需要依赖他人做出决定;大学生的生涯好奇水平低,对工作世界缺乏好奇心和探索精神,结果导致因缺乏足够的生涯信息,使其难以理性的思考和选择合理的职业发展路径;大学生的生涯关注水平较低,对未来发展问题较少关注,对未来消极悲观,缺乏规划和目标。

3.大学生自主性实践经历对其生涯适应力发展具有重要影响

在大学生参加的实践活动中,参加学生组织对大学生生涯适应力的影响最大,其次是兼职,再次是实习。这表明,参与活动的自主性不同,对大学生生涯适应力的影响不同,其中参加学生组织完全是由大学生自由决定的,大学生可能出于获取生涯信息,提升生涯能力的目的加入学生组织,在这种实践过程中锻炼自己的生涯自信、调适及人际;而兼职需要完全遵循兼职岗位的工作任务要求,对大学生的生涯自信、调适和人际没有产生影响。由此可见,提升大学生生涯适应力最好的实践方式是大学期间参加自主性较强的实践活动,可以对大学生生涯适应力的发展产生较为全面的影响。

4.大学生的家庭经济情况及父母教育程度与大学生生涯适应力发展无显著相关

这与已有研究结论基本一致,大学生应对变化的心理能力随着其年龄的增长,社会经验的增加,逐渐脱离了家庭的影响。大学生家庭居住地对大学生生涯适应力的影响较小,只有生涯人际存在差异,农村大学生在生涯发展中对人际关系的处理能力比城市大学生低。

(二)教育建议

1.大学生要树立自我导向的生涯发展观

生涯适应力理论的一个重要观点是:个体特点、环境和机会、学习和发展、职业目标等因素之间是持续不断地相互影响,相互作用的。大学生的自我调适能力较强,自信心较高,对自己的能力持有充分肯定的态度,认为自己能够决定自己的未来,但他们对生涯发展的认识具有一定的片面性,只重视人际关系处理与合作能力的培养,忽视了对自我特点及职业世界的探索,决策能力及未来规划能力的培养。生涯发展过程会存在不确定性及难以预料到的事件,大学生要学会自主应对所遇到的各种变化,为自己的生涯发展负责。从这个意义上讲,大学生要转变生涯思维方式,接纳和容忍生涯发展过程中的不确定性,培养乐观积极的态度,进行积极的、有意义的人与环境的互动;通过经验积累、机会把握和参加实践活动,培养对未来发展的希望感和计划性;通过坚持不懈和勤奋的学习,培养自信心及与他人交往的平等感;通过提升问题解决能力和自我效能感,使自己具备有效应对未来发展障碍的能力[7]。

2.高校要建立大学生生涯适应力全面开发体系

高校在提升大学生就业能力时要树立全面开发的理念,即全方位开发(基于关注、好奇、自信、控制的认知、情感和行为完整维度的生涯适应力开发)、全过程开发(从大学生入学至毕业的全过程开发)和全方式开发(嵌入课程学习、社会实践和生涯辅导中)。在此理念指导下,开发多样化的生涯适应力辅导形式。

第一,开发适合中国大学生的生涯适应力辅导课程。目前针对生涯适应力提升的干预比较经济有效的形式是辅导课程,课程干预的形式已被证明是有效的。国外一项长期的实验研究表明,受过生涯适应力训练的大学生就业质量高于没有受过训练的大学生[8]。研究者比较训练前后大学生生涯适应力的发展情况发现,在实验组内,生涯关注、生涯控制和生涯好奇较训练前有显著提升,但控制组的情况是,生涯关注没有提升,甚至在生涯控制和生涯好奇方面还有显著下降。由此可以推断,生涯课程训练成功提升了大学生的生涯控制和生涯好奇。在此训练结束半年后的追踪测验中发现,在已经找到工作的大学生中,受过训练的大学生的就业质量高于没有受过训练的大学生。

第二,建立生涯适应力咨询辅导机构。目前我国高校的职业辅导专业人员数量少,开展生涯适应力辅导在国内还是空白。生涯咨询干预是提升生涯适应力的一种有效方法。研究表明,生涯咨询对生涯焦虑、控制、好奇和承诺有较好影响,对自信没有太大影响[9]。需要更多关注生涯适应力的咨询干预,设立针对大学生的生涯咨询机构,并增加对该领域的投入。

第三,借助实践提升大学生生涯适应力。实践对于提升生涯适应力非常重要,大学期间,参与实践(如课程实践、实习、兼职、担任学生干部、参加社团等)会使学生在各种实践活动中得到锻炼,从而促进大学生生涯适应力的提升。

在课程教学过程中为大学生提供更多的实践机会。在课程教学过程中,除训练大学生掌握与具体工作角色和工作过程有关的专业能力、操作和交流技巧外,还要为大学生提供挑战性学习任务,促使大学生在已有知识基础上不断更新自己的知识和技能;培养大学生的沟通能力,使他们具备向他人学习的技能;培养大学生独立思考、自我反省的能力,使他们能够准确评估自己所具有的技能,并主动采取提升策略,进而提升生涯适应力。

借助实习组织、学生组织管理,提升大学生生涯适应力。在实习过程中,可以与实习单位协商,尽可能多的为实习学生提供多个实习岗位和不同的发展空间,供其选择;在工作过程中,适当提供给大学生一定的自主性权力,使学生在实习期间不仅了解工作岗位知识,培养职业技能,还可以锻炼其自我决策、自我负责、自我管理的能力。在学生组织管理方面,可以设立基于适应力取向的有助于激发大学生实践热情的多样化学生组织,满足不同职业目标、不同职业理想和成就动机及身份地位大学生的需要。

总之,在今后的生涯教育中,要重视提高大学生的生涯发展及应变能力。针对不同生涯适应力发展水平的大学生,结合专业特点设计有针对性的生涯辅导及教学、实践活动方案,帮助他们解决大学期间面临的各种生涯发展任务,提升其生涯适应力,使他们完成从学校到职场的顺利转换,从而实现成功就业。

[1]于海波,郑晓明.生涯适应力的作用:个体与组织层的跨层面分析[J].心理学报,2013,(6).

[2]Mornrison,R.F.,&Hall,D.T.Career adaptability[A].D. T.Hall(Ed.).Careers in and out of organizations[C].Thoursand Oaks: SAGE Publications Inc,2001,205-233.

[3]Zikic,J.,&Klehe,U.Job loss as a blessing in disguise:The role of career exploration and career planning in predicting reemployment quality[J].Journal of Vocational Behavior,2006,(6).

[4]Guan,Y.J.,Deng,H.,Sun,J.Q.,W ang,Y.N.,Cai,Z.J.,Ye,L.H.,Fu,R.C.Y.,W ang,Y.,Zhang,S.,Li,Y. H.Career adaptability,job search self-efficacy and outcomes:A three-wave investigation among Chinese university graduates[J].Journal of Vocational Behavior,2013,(3).

[5][6]赵小云.大学生生涯适应力研究[D].南京:南京师范大学,2011.

[7]Hartung.P.J.Porfeli.E.J.,&Vondracek,F.W.Career adaptability in childhood[J].The Career Development Quarter,2008,(1).

[8][9]Koena,J.Kleheb,U.&Vianena,A.E.Training career adaptability to facilitate a successful school-to-work transition[J]. Journal of Vocational Behavior,2012,(3).

(责任编辑:孙宽宁)

山东省女性人力资源开发与管理研究基地开放基金项目《结构调整与妇女就业研究—当前就业形势下女大学生生涯适应力作用机制研究》(ZD05)

董振华/山东女子学院经济管理学院讲师,硕士,研究方向为职业心理

苏霞/青岛理工大学讲师,硕士,研究方向为心理咨询