尾叶桉杂交子代在雷州半岛的生长分析

2014-07-12何国华陈文平罗建中

何国华,陈文平,简 明,罗建中

(1.中国国有林场开发总公司雷州林业局,广东 遂溪 524348;2.国家林业局桉树研究开发中心,广东 湛江 524022)

尾叶桉杂交子代在雷州半岛的生长分析

何国华1,陈文平1,简 明1,罗建中2*

(1.中国国有林场开发总公司雷州林业局,广东 遂溪 524348;2.国家林业局桉树研究开发中心,广东 湛江 524022)

杂交育种是桉树遗传改良的重要手段。本研究以1个尾叶桉母本与巨桉、赤桉等4个树种为父本的10个杂交子代为研究材料,通过对它们1 ~ 5年生数据的分析,研究了杂种子代材积生长、抗风能力在树种、家系水平的遗传变异,分析了材积生长与抗风能力间的相关性,并根据研究结果对今后的桉树杂交育种提出了建议。

尾叶桉;杂交子代;生长;抗风

桉树(Eucalyptus)作为世界性的重要人工林速生用材树种,其遗传改良水平在很大程度上决定着相应产业的竞争力。作为最重要的遗传改良手段,桉树杂交育种得到普遍应用并取得了很大的成就,目前世界上桉树人工林主产区的主要造林品种几乎都是杂交种[1-5]。

桉树具有丰富的遗传资源,且很多优良树种间可杂交[6],因此,如何充分发掘和利用不同树种的优势,通过杂交获得更加优良的杂交种成为桉树杂交育种的主要任务[7]。经多年的实践,桉树的杂交育种在很多国家都取得了重要成就,并形成了各自的特点,如:巴西通过多年的改良,获得优良巨尾桉(E. grandis × E. urophylla)为主的桉树杂交种,生长量提高、适应性增强。南非的桉树杂交育种策略主要利用杂交来达到的目的:综合2个亲本树种的有价值性状、获得杂交优势、改善树种的环境适应性等[3]。刚果的桉树杂交主要在尾叶桉(E. urophylla)和巨桉(E. grandis)之间进行,以改善树种的环境适应性、提高木材产量为主要目标[4]。

我国已经是桉树生产大国,现有桉树人工林面积约450万hm2,是纸浆、人造板等工业最重要的原料林树种之一。在杂交育种方面,我国已将一批以尾巨桉(E. urophylla × E. grandis)为主的优良杂交品种大规模应用于生产,我国的桉树生产水平在世界上达到中游左右的水平。而由于我国的桉树主要种植区域广阔,地跨广东、广西、海南和福建等多个省区,气候条件、立地条件、培育目标等差异较大,多树种间的杂交对改良品种的品质、提高其适应性都具有重要意义。

本研究以尾叶桉与巨桉、赤桉(E. camaldulensis)、尾叶桉、粗皮桉(E. pellita) 4个树种的杂交子代为研究材料,在广东省湛江市的雷州半岛地区建立生长测定试验林,期望通过1个轮伐期左右的测定和自然选择,获得桉树种间杂交性状配合特性、材积生长遗传变异等方面的结果,为桉树杂交育种提供理论指导;同时,筛选优良杂种材料供生产利用或深入改良。

1 材料和方法

1.1 遗传材料

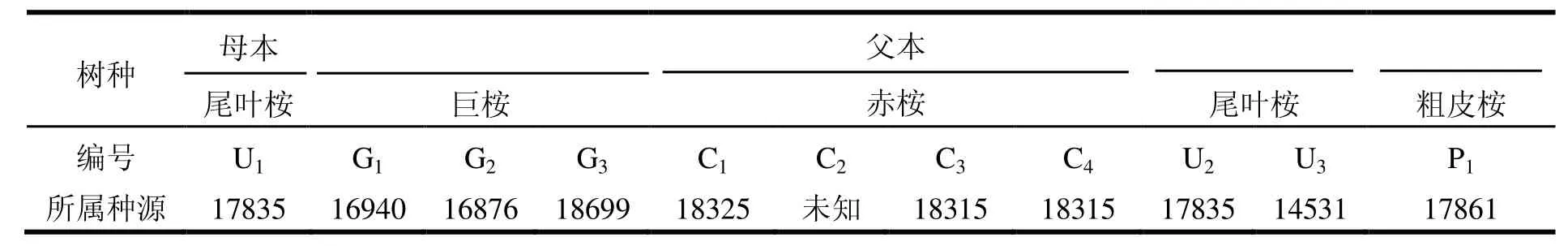

研究的遗传材料为以尾叶桉为母本的 10个人工杂交种家系,杂交亲本均选自广东省湛江市内的桉树测定林,为环境适应性和速生性较为优良的个体。杂交种的母本为同一个体,父本分属巨桉、赤桉、尾叶桉和粗皮桉4个树种,其中巨桉3个、赤桉4个、尾叶桉2个、粗皮桉1个。试验中,以所在地生产上广泛使用的优良无性系LH1为对照,该无性系在树种上属尾叶桉×细叶桉(E. tereticornis)杂交种,在湛江地区的环境适应性强,稳产高产,特别是抗风能力优异。遗传材料的具体情况见表1。

表1 本研究杂交种的亲本信息

注:所属种源中的编号为澳大利亚CSIRO的原始编号。

1.2 试验地与试验林

试验林定植于2005年6月,试验地在雷州林业局北坡林场内,位于广东省遂溪县江洪镇附近,地理位置坐标为:109°46′E,21°04′N,海拔高度约30 m。当地属北热带湿润大区雷琼北缘,海洋性季风气候;年均气温22℃,夏季降雨,平均年降雨量为1 711.6 mm。降雨年际变化大,相对出现干湿季,雨季为6—9月,以南风为主;旱季为11月至次年3月,夏季降雨占全年的85%,秋冬季干旱较严重;夏季台风高发,平均每年遭受台风侵袭2 ~ 3次。

试验采用完全随机区组设计,36株块状小区(3行 × 12株),4次重复,株行距1.33 m × 3.00 m。试验地地势较平坦,土壤为浅海沉积性沙壤,土层厚度大于1 m。试验林地采用机械全垦整地,然后机械开40 cm深种植沟。在种植前施基肥,第2、3年春季追肥。基肥为钙镁磷肥500 g·株-1、糖厂滤泥2 500 g·株-1;追肥为1:1的氮肥 + 钾肥250 g·株-1。

1.3 试验林调查方法

在试验林1年生、2年生、3年生和5年生时,分别进行了试验林的生长调查,调查的性状包括:存活状况(保存率Sur)、树高及胸径;调查取样为每小区10株,为每个小区中间行的中间植株(减少邻近家系的影响)。其中,胸径(DBH)的测量工具为测树钢围尺,数据精确到0.1 cm;树高(Ht)的测量工具为超声波测高测距仪(Vertex Ⅲ,瑞典生产),数据精确到0.01 m。

1.4 数据统计与分析方法

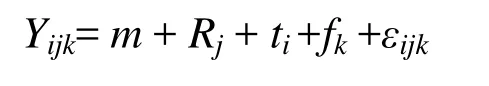

(1) 数据分析模型:

其中:Yijk为观察值;m为总平均值;Ri为第i个重复的效应;tj为第j个树种的效应;fk为第k个家系的效应;εijk为随机误差。

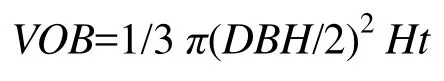

(2) 材积计算采用如下公式:

其中:VOB为单株的皮上材积(dm3);π为圆周率;DBH为树木胸高处直径(cm);Ht为树高(m) (注:为让材积的数量级更直观,计算时直径的单位采用cm,所得材积的单位为dm3)[8]。

(3) 数据分析

数据分析采用SAS软件;数据处理时,删除了个别残差过大的数据,在分析中作为植株缺失处理。

2 结果与分析

2.1 材积生长

速生丰产是桉树的主要优势,提高速生性也是杂交育种的主要目的,因而材积生长是杂交种测定中最受关注的性状。本研究的10个杂交种家系虽然均来自同一母本,但父本来自4个树种,且除粗皮桉只获得1个家系外,其他3个树种均有多个家系参加测定。因而,本研究对尾叶桉与不同树种的杂交种间(树种水平)、不同树种内的杂交组合间(家系水平)的材积生长差异进行了分析。

2.1.1 树种水平

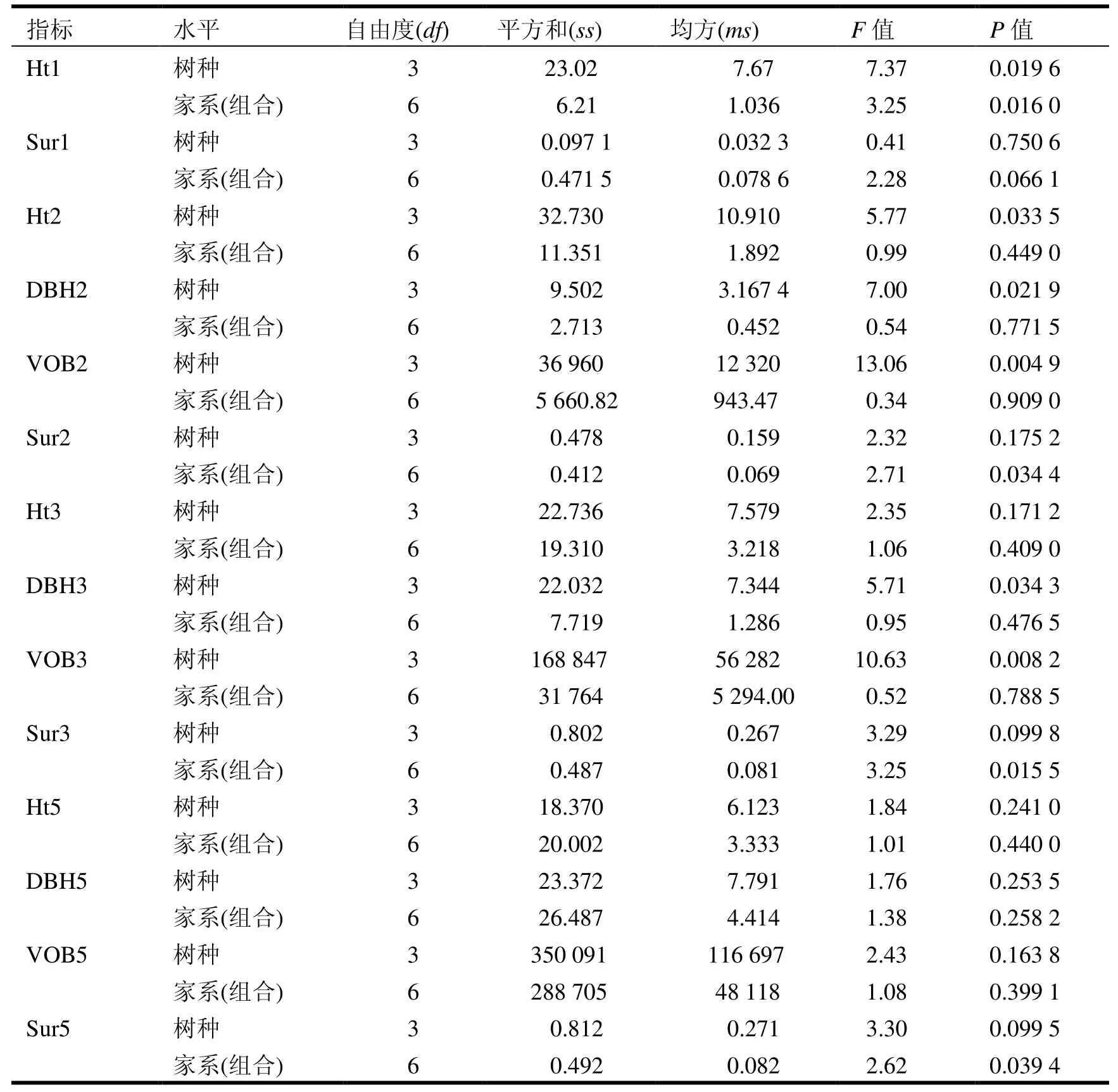

分析发现(表2),在1 ~ 3年生时,材积生长性状(Ht、DBH、VOB)在树种间均存在显著差异,但到5年生时差异不显著。而且在1 ~ 3年生时,随着树龄的增大,胸径的差异成为材积差异的决定因子,而树高逐渐在树种间无显著差异。

表2 杂交种生长性状的方差分析结果

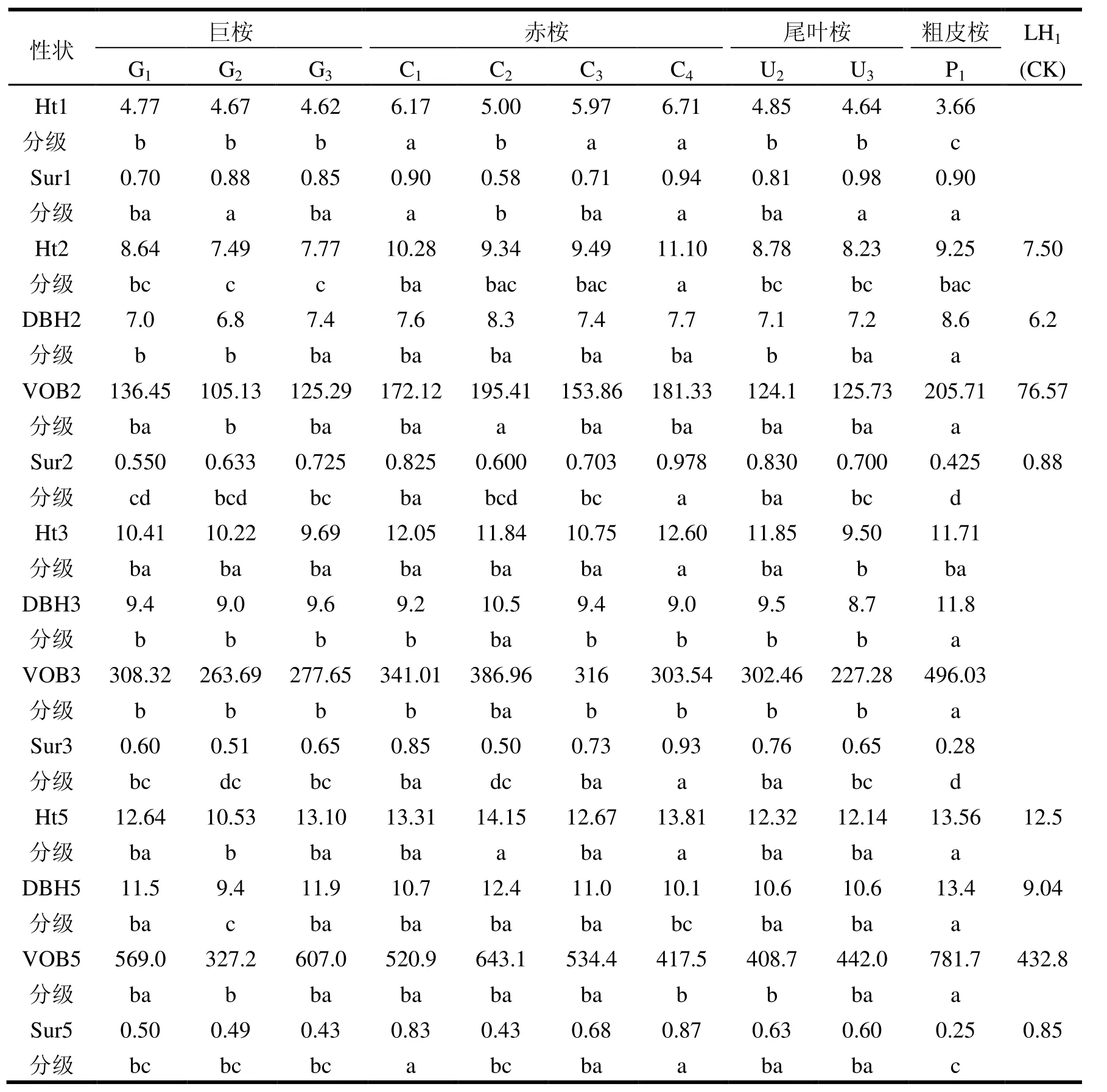

通过邓肯多重比较分析发现(表 3),尾粗桉(尾叶桉×粗皮桉,Z4)是4个树种中材积生长量最大的树种,且从2年生到5年生均显著高于其他树种,在3年和5年生时均比第2名的树种高约47%,在4种树种组合中表现最优异。在材积生长量上继Z4之后居第2位的树种组合为尾赤桉(尾叶桉×赤桉,Z2),它的高生长尤其突出,在1 ~ 5 a几乎均为树高最大的种;但由于径生长不突出,它的材积仍显著低于尾粗桉。尾巨桉(Z1)和尾叶桉(Z3)的材积则较为相近,在2年生时尾叶桉略大于尾巨桉,到3年生、5年生时尾巨桉则分别高于尾叶桉7%和18%,而它们的材积均大于作为对照的LH1。

2.1.2 家系水平

在巣式设计的分析中,杂交种树种内的各家系间材积生长性状几乎不存在显著的差异(1年生时除外,见表2),2年生、3年生和5年生时均呈现这一规律。表明在材积上,杂交种的树种是差异的主要来源,相比之下,因为父本都是高强度选择得到的优良个体,树种内家系间的差异较小。

试验中的对照品种(LH1)作为优良无性系,与试验中家系的材积生长量相比处于明显劣势。在2年生时,LH1的平均单株材积生长量为76.57 dm3,低于所有参试杂种家系;而最速生的家系(家系10)的材积是它的2.7倍。到5年生时,LH1的平均材积排名上升至第 7,但仍低于大多数杂种家系;最速生的家系10其材积比它高80%,而第2(家系5)和第3名(家系3)也分别高于它48%和40%。由此可见,试验中的杂交种家系的材积生长具有较高水平,具有高的选择潜力和利用价值。

表3 杂交种树种水平的生长指标平均值

2.2 保存率

台风危害是我国华南南部地区林业的最大威胁,因此抗风能力是这区域评价品种优良程度的重要指标。本研究的试验林地处台风高发区,该试验林建立后,在2007年8月(2年生)、2008年(3年生)分别遭受强台风侵袭。根据以往的研究经验,在这一带,试验林在第1年后的保存率下降主要是台风破坏所致[5,9]。因而,本研究对试验材料在不同遗传层次的保存率差异也进行了分析,以在一定程度上掌握其对试验环境的适应性,特别是抗台风能力。

2.2.1 树种水平

分析结果显示(表2 ~ 3),保存率在树种水平几乎不存在显著的差异。虽然5年生时4个树种的保存率差异幅度很大,在25% ~ 70%之间,但因研究数据的随机误差大,在树种间的差异仍表现为不显著。从表2可知,树种间的保存率差异显著度呈现随树龄增大而增大的趋势,到5年生时,差异已达10%显著水平。保存率能在一定程度上反映自然选择的结果,杂交种间的这一趋势表明,树种间差异也是一个较有利用价值的遗传变异来源。

2.2.2 家系水平

从表2可知,各树龄的保存率在家系间均存在显著或极显著的差异。这一差异特点与材积生长量的正相反。在1年生时,最抗风的尾赤桉内4个家系间保存率变异幅度为58% ~ 94%(表4),而这个树种5年生时的保存率为43% ~ 87%,均在家系间有显著差异。即使是抗风能力较差的尾巨桉(5年生时保存率 47%),家系保存率的变异范围也在 43% ~ 50%。由此可知,树种组合内的家系间差异是杂交种抗风能力遗传差异的主要来源,比树种组合对保存率的决定作用更大。

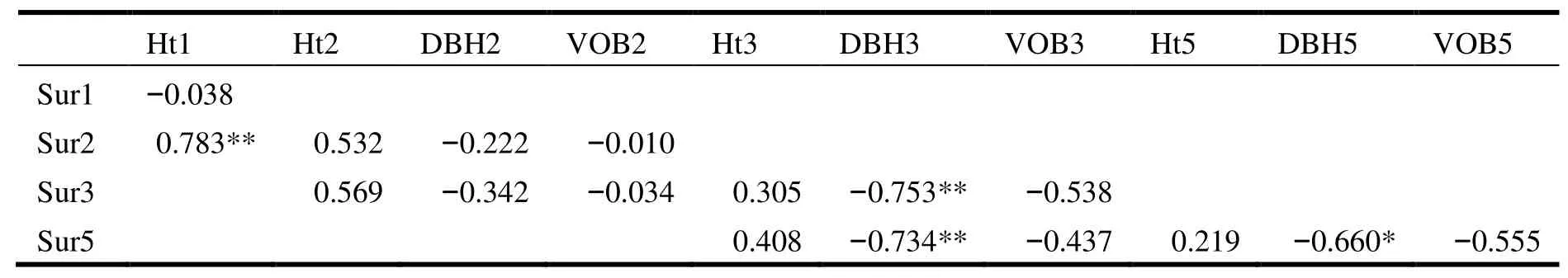

2.3 材积生长与保存率的相关性

上述分析表明,材积生长量在杂交种树种、家系间的差异特征与保存率的近乎相反:材积(VOB)在树种间差异显著而在家系间不显著,而保存率(Sur)在家系间显著但在树种间不显著。为研究两组性状之间的相互关系,进一步计算了它们间的相关关系。由表5可知,保存率总体上与树高呈正相关关系,而与胸径、材积呈负相关,特别是与胸径的负相关常达到极显著水平,如:2年生保存率(Sur2)与1、2年生树高(Ht1、Ht2)的相关性达0.783(0.01水平显著相关)和0.532;而3年生保存率和3年生胸径、5年生保存率和3年生胸径的相关系数分别是−0.753和−0.734,均达到极显著水平。

表4 杂交种家系生长性状平均值及邓肯分级

表5 保存率与材积性状间的相关关系

3 结论与讨论

3.1 树种水平的差异

对于材积生长性状,树种间存在显著差异。在树种水平上,尾粗桉的材积显著高于尾赤桉、尾巨桉等其他树种。在同一地区的类似研究中也获得过相近的结果[5],但在多个研究中都发现,个别家系的优势可能很明显,但在树种水平上的优势并不突出[1,5,10]。因为本研究只有1个尾粗桉家系,可能是高特殊配合力的结果,缺乏树种代表性,所以结果的可靠性有待深入验证。根据本研究的杂交种材积表现,在以后的材积生长量改良中,可加强尾叶桉、粗皮桉、赤桉等树种优良个体的选择,开展它们的种间杂交,并加大同一树种组合的家系数量,提高选择强度。

研究中发现尾粗桉的保存率显著低于其他树种,尾赤桉则一直保持较高的保存率。这是试验所在地自然选择的结果,其他一些研究中也发现尾赤桉、尾细桉在华南沿海的保存率高[11-13],而对尾粗桉的了解有限。鉴于保存率与抗风能力的高度相关,树种水平差异虽不是保存率差异的主要来源,但这一结果在抗台风能力要求不同的杂交育种仍可加以利用。

3.2 家系水平的差异

本研究中材积生长性状在树种内的家系间差异均不显著,表明在交配亲本选择时,树种内个体的选择带来的增益幅度可能不如树种选择。有研究表明桉树杂交种的材积在树种、家系水平均存在显著差异[1,5,14],而杨树上也有类似的特点[15]。所以,本研究的结果也需进一步验证。

而家系水平的保存率均存在显著差异,是这个性状遗传差异的主要来源。在本研究的杂种家系中,C1和C4家系(父本均为赤桉)的保存率优势显著,表现出强的抗风能力和环境适应性。有研究得到相近的结果,而且证明抗风能力受加性基因控制,杂种子代的抗风能力只由父、母本的抗风特性决定[5]。在以后的抗风能力杂交改良时,可对本研究中的优良抗风亲本加以利用。

3.3 材积性状与保存率间的关系

雷州半岛为台风高发地区,林木的保存率在很大程度上反映了抗台风能力[16-17]。本研究中杂交种的保存率与材积(VOB)间整体上呈较强的负相关,但是,保存率与决定材积的2个主要性状(树高和胸径)间呈截然不同的相关关系:与树高间为显著的正相关,与胸径间却为显著的负相关。相关的研究也得到与此相近的结果[5]。这是否意味着材积生长与抗风能力这一对看似矛盾的性状可通过选择改良树高而获得解决,值得深入研究去证实。

3.4 遗传材料与数据

本研究的杂交种均为一个母本的后代,且在树种分布上不平衡,可能会引起树种、家系(树种内)水平结论的偏颇。同时,调查数据的年龄连续性、植株连续性等都不同程度存在缺憾,可能会影响对遗传特征的判断。但本研究中的遗传材料对当地的桉树改良具有较大的实用和研究价值,为充分挖掘其价值、弥补本研究的缺憾,建议以后进行更全面深入的研究。

[1] Retief E C L, Stanger T K.Genetic parameters of pure and hybrid populations of Eucalyptus grandis and E. urophylla and implications for hybrid breeding strategy[J]. Southern Forests,2009,71(2):133‒140.

[2] Potts B M,Volker P W,Tilyard P A,et al.The genetics ofhybridisation in the temperate Eucalyptus[Z].“Hybrid Breeding and Genetics of Forest Trees”Proceedings of QFRI/CRC-SPF Symposium,Noosa,Queensland,Australia, 2000.

[3] Stephen D V.Eucalyptus hybrid breeding in South Africa[Z].Proceedings of QFRI/CRC-SPF Symposium, Noosa,Queensland,Australia,2000.

[4] Dungey H S,Dieters M J,Nikles D G.Eucalypt Hybrid Breeding in Congo[Z].Proceedings of QFRI/CRC-SPF Symposium,Noosa, Queensland,Australia,2000.

[5] 罗建中,曹加光,卢万鸿,等.2年生桉树杂交种生长与抗风的遗传变异研究[J].草业学报,2009,18(6):91‒97.

[6] Eldridge K G,David J,Harwood C E,et al.Eucalypt domestication and breeding[M].Oxford:Clarendon Press, 1993.

[7] Potts B M,Dungey H S.Interspecific hybridization of Eucalyptus: key issues for breeders and geneticists[J]. New Forests,2004,27(2):115‒138.

[8] Luo J,Zhou G,Wu B,et al.Genetic variation and age–age correlations of Eucalyptus grandis at Dongmen Forest Farm in southern China[J].Australian forestry,2010,73(2): 67‒80.

[9] 罗建中,杨民胜.4种桉树在湛江的种源试验[C]//王豁然.格局在变化——树木引种与植物地理.北京:中国林业出版社,2005.

[10] Gwaze D P,Bridgwater F E,Lowe W J.Performance of interspecific F1 Eucalypt hybrids in Zimbabwe[J].Forest Genetics,2000,7(4):295‒303.

[11] 梁坤南,白嘉雨.尾叶桉种源——家系生长与抗风性选择[J].林业科学研究,2003,16(6):700‒707.

[12] 彭仕尧,陈少雄,陈文平.优良桉树无性系的评估[J].桉树科技,2002(1):1‒5.

[13] Luo J Z,Arnold R J,Cao J G,et al.Variation in pulp wood traits between eucalypt clones across sites and implications for deployment strategies[J].Journal of Tropical Forest Science,2012,24(1):70‒82.

[14] 吴坤明,吴菊英,甘四明,等.桉树种间杂种的比较和选择研究[J].林业科学研究,2002,15(1):1‒6.

[15] Pliura A,Zhang S Y,MacKay J,et al.Genotypic variation in wood density and grow th traits of poplar hybrids at four clonal trials[J].Forest Ecology and Management,2007, 238(1‒3):92‒106.

[16] 卢万鸿,罗建中,谢耀坚,等.桉树幼林抗风特点研究[J]. 2009,26(2):21‒25.

[17] 朱成庆.雷州半岛桉树无性系抗风性的研究[J].林业科学研究,2006,19(4):532‒536.

Grow th of Eucalyptus urophylla Hybrid Progeny in Leizhou Peninsula

HE Guo-hua1, CHEN Wen-ping1, JIAN M ing1, LUO Jian-zhong2

(1. Leizhou Forestry Bureau of China National State Forest Farm Development Company, Suixi 524348, Guangdong, China; 2. China Eucalypt Research Centre, Zhanjiang 524022, Guangdong, China)

Hybrid breeding is an important means of eucalypt genetic improvement. In this paper 10 fam ilies developed from a single Eucalyptus urophylla female artificially hybridized w ith 10 males from 4 different species were studied. Data on their grow th from ages 1 to 5 years were analyzed to enable genetic variation for stem volume grow th and typhoon resistance to be exam ined at both the species level and family level. Correlations between grow th traits and typhoon resistance were also examined. Suggestions on future breeding of eucalypt hybrids were proposed based on the results from this study.

Eucalyptus urophylla; hybrid; progeny; grow th; typhoon resistance

S758.5+2

A

2014-03-05

国家“十二五”科技支撑项目“高产、抗逆桉树新品种选育研究”(2012BAD01B0401)

何国华(1964— ),男,工程师,主要从事森林经营与管理

*罗建中为通讯作者.E-mail:luojianzh@21cn.com