迎接自贸区:有准备才有机会

2014-07-09任翀

任翀

近年来,全球贸易规则体系加速重塑,我国面临“二次入世”的风险;国内改革进入深水区,内外挑战日益加剧背景下,中国经济体制改革亟待升级。顺应改革创新的要求,2013年9月29日,倍受关注的中国(上海)自由贸易试验区(下称“上海自贸区”)正式挂牌成立。建设上海自贸区旨在通过试验形成可复制的模式后向全国推广。受改革需求刺激,目前广州、深圳、天津、厦门等多地正在紧锣密鼓地申建自贸区,预计未来会有更多城市加入到申建行列中。那么建设自贸区究竟会为地方经济带来什么?各地该如何做好准备?

自贸区对区域经济

转型升级意义重大

《中国(上海)自由贸易试验区总体方案》在加快政府职能转变、积极探索管理模式创新、促进贸易和投资便利化等方面的要求,不仅会为自贸区内带来翻天覆地的改变,也会对自贸区外的经济产生巨大影响。

意义一:在自贸区内产生“四个改变”和“一个改善”

一是改变区内投资经营管理的方式,积极探索“负面清单管理”方式,以充分的投资经营自由,为外商和民间资本投资创新类金融服务、商贸服务、文化娱乐、教育、医疗护理等领域打开大门。二是改变对区内物流贸易的管理方式,实现真正意义上的“境内关外”,并深化国际贸易结算中心试点,有利于加快货物通关和集散速度,节省通关成本,使贸易更加便利化。三是改变对区内金融和外汇交易的管制,通过允许发行更多品种金融产品、利率市场化、人民币资本项下可兑换等改革措施,鼓励金融市场创新,发挥市场在金融资源配置的主导作用,促进实体经济发展。四是改变对人员自由流动的限制,对自然人临时入境、商务人员临时入境等情况将采取更加宽松、便利的政策,为自贸区发展国际服务贸易、优化服务业结构、提升服务品质发挥重要的促进作用。此外,自贸区通过改善区域消费环境,充分利用商品免税政策,打造国际化、商业化的消费环境。

意义二:将从产业、要素和布局等维度推动地方经济转型升级

一是促进区域产业升级。随着货物流、商品流、人流的不断汇聚,自贸区所在区域的物流、贸易、旅游、消费服务等高附加值的第三产业将快速发展,从而加快产业结构的转型升级速度:自贸区将催生大量的转口运输和内陆运输需求,并吸引更多国内外物流服务企业向自贸区所在区域集聚;自贸区优良的消费环境和吸聚的人气成为推动区域旅游业发展的基础;在自贸区先进技术、管理经验和模式、服务理念、高端人才的外溢影响下,区域内高端制造、互联网、创新金融、文化创意等新兴领域将获得跨越式发展空间。

二是提高区域经济对要素的配置和利用效率。自贸区巨大的制度和政策优势必会对周边区域的资源产生巨大虹吸作用,更多周边区域的企业将把功能性的企业总部迁入自贸区,社会资本将向自贸区汇聚以寻求商机,大量人才也将涌入拥有更多优秀企业的自贸区。自贸区的虹吸作用将促成区域间的良性竞争,为应对资源争夺的挑战,自贸区外不得不通过释放政策红利、加快制度改革和创新、采取差异化竞争等手段,加强对各种要素的吸引力和配置能力,提高要素利用的效率。

三是促进淘汰落后产能,加速产业向外转移。中国的种植、农产品加工、汽车零部件、日用化学品等行业竞争力较弱,而经上海自贸区流出的同类商品拥有更强的价格竞争力和市场占有力,对自贸区外上述行业冲击较大。为应对产业冲击,自贸区所在城市必须淘汰落后产能,转移落后产业,提高自动化、智能化生产比重,加速产业工人对自动化、智能化生产的适应,这些结果将间接促使区域产业结构的调整和竞争力的提升。

意义三:创建多个自由贸易试验区才能打造中国经济升级版

在经济转型升级背景下,多个城市申建自贸区,是由于区域竞争日趋激烈,也是由于区域转型亟需“自贸区”作为改革抓手,所以地方积极申建自贸区无可厚非,另一方面,多市踊跃申建也是国家希望看到的场景,打造中国经济升级版不能仅凭上海的单打独斗,而要全国的齐心协力。

更重要的是,发展若干个自由贸易试验区有助于形成更全面的改革经验。改革开放初期,我国设立的深圳、珠海、汕头、厦门四个经济特区同样具有“改革试验田”性质。特区的发展既有经验也有教训,形成的模式也不只一种,多元的模式和经验对当时我国经济制度改革贡献巨大。同样地,若要避免模式推广过程中发生“淮南为橘,淮北为枳”的现象,发展若干个自由贸易试验区,可确保形成更加全面的、多元的改革推广模式。

申建自贸区需做足功课

中国最终需要建设多个自贸区,并不意味着地方省市现在可以轻松坐等获批。在国家尚未同意自贸区“扩容”的情况下,现在应该做的是“照镜子”,对照国家选择试点地区的标准,从功能定位、制度创新和软硬环境等角度入手,努力打造出机会的“窗口”。

是否有明确的地区功能定位?

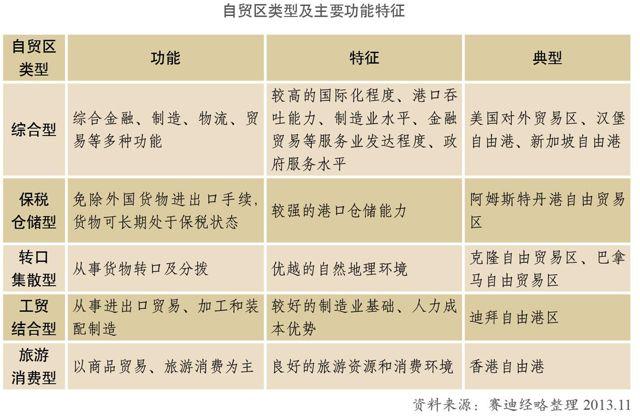

区域特征决定自贸区的定位,申建地区应结合自身特点加以选择。目前,国际上除综合型自贸区,还有转口集散型、保税仓储型、工贸结合型、旅游消费型等多种类型自贸区。不同类型自贸区的形成有其历史、经济、地理、政治、文化等原因,其中经济和地理因素发挥了决定性的作用。而不同的功能定位也将从不同角度发挥出自贸区对经济转型升级的作用。

是否具备了制度创新能力和执行条件?

自贸区并不是单纯依靠降低税收、开放部分投资领域等政策优惠发放“红利”,在促进区域经济发展方面,制度创新比优惠政策具有更加持续的推动力,也将构成自贸区更核心的竞争力。发展自贸区所需的制度创新能力,不是简单地引入发达国家的成熟机制,而是在借鉴国际成熟经验时,充分考虑所在区域的政治、经济、文化、科技等多方面的环境,将发达国家在投资自由化、金融自由化、贸易自由化等方面的制度安排中国化、本土化。

是否具备了良好的软硬环境?

发展自贸区需要良好的软、硬环境。在软件环境中,高效便捷的政府服务是自贸区改革顺利实施的基本保障,同时,完善的政策法规体系、社会民间组织体系、重要产业的保护体系、就业保障体系等也是自贸区经济社会和谐发展的重要软件。在硬环境中,港口港区设施、智能化管理设施、交通设施和电、气、水等基础设施的完善是自贸区功能发挥的基本要件。自贸区和良好的软、硬环境是捆绑在一起的“套餐”,因此,发展自贸区不能只“拿来”前者,而拒绝后者。

发展自贸区的应对策略

不要盲目跟风、急于求成。此次上海自由贸易试验区的成立不是中央送给上海的“政策礼包”,而是中央将制度改革与创新的重担交予上海,因为上海具有较成熟的条件来承担这一历史重任。目前,很多保税区正在筹划升级为自贸区,这种急于求成的心态不可取。许多保税区的监管执法能力、制度创新能力、与国际接轨能力仍然不强,还需要“洗洗澡,治治病”,目前尚不具备成为自贸区的软硬条件。

因地制宜地选择适合的自贸区类型。北京临空经济区、广州南沙新区应充分发挥综合功能水平高的优势,定位成为国际综合性自贸区;宁波、青岛、大连等地可依托现有的仓储基地和物流优势发展侧重物流仓储功能的自贸区;深圳、天津等地宜凭借良好的制造业基础和人力成本优势发展侧重工贸结合的自贸区;厦门、珠海等地以旅游资源的优势发展侧重旅游消费功能的自贸区。

加强制度创新能力。加强制度创新,政府应做好以下工作:一是充分依靠制度手段鼓励制度创新。制度创新成为常态不是依赖个别人的“神来之笔”,而是需要制度的“母机”作为前提,即一些更基本的原则和制度;二是强化政府制度创新的职能。政府主导的制度创新是成本最低的创新形式。作为制度创新的主要生产者和供给者,政府应强化该职能,将制度创新工作摆在与社会管理同样重要的位置上。

加强软、硬环境建设。一是提升政府服务和管理的效能。加快自贸区内外协调联动机制建设,协调区内外的政策制定和要素流动管理;加强信息共享,建立技术交流、人才培训、业务分包互助服务等平台;加快扩充金融监管指标,不断改良金融衍生品风险预警机制等。二是完善配套设施建设。充分利用云计算和物联网技术,加强港口港区智能化综合管理系统建设;加快港口泊位改造,提高深水泊位数量;加强疏港公路和疏港铁路等交通网络建设,提升自贸区的集聚、辐射功能。

(作者:北京赛迪方略城市经济顾问有限公司高级分析师)