绿色需求视角的企业绿色发展动力机制研究

2014-07-05郭斌

郭 斌

(1.浙江广播电视大学经济管理学院,浙江 杭州 310012; 2.中国社会科学院研究生院,北京 102488)

一、引言

相关研究表明“到2030年,中国对全球经济的影响有可能接近英美各自在1870年和1945年时的程度”[1],李京文(1997)和胡鞍钢(2008)实证研究的结论为中国经济总量将在2020年超过美国,成为世界第一大经济体[2,3],持续增长的中国经济催生中产阶级的前所未有的扩大化,引发耐用消费品爆发式增长,自然资源、能源、粮食等地球承载力和环境容量承接巨大压力,严重威胁到人类的生存空间。资源的稀缺性和环境的脆弱承载力凸显“绿色发展”的重要意义。

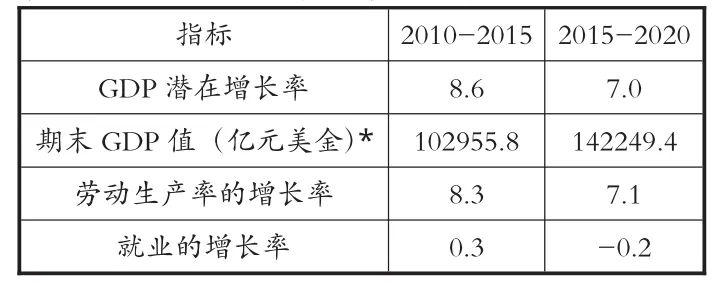

另外,通过对未来10年我国经济增长、就业等主要宏观经济调控指标的预测,研究表明虽然未来10年经济将呈现逐渐放缓的趋势,但是按1978年不变价格计算的期末GDP总量值呈快速上升,该现象意味着在中国经济进入中速发展阶段,对物质产品需求总量将持续呈现爆发式增长,表1揭示经过D R C C G E模型计算后的数据,未来10年GDP潜在增长率仍将处于次高增长阶段,而产出效率的增长率呈下降态势,以不变价格计算的2015年、2020年期末GDP总量快速膨胀,且区间的增长率为38.17%,可见中国经济在未来中速增长条件下,资源使用效率未得到显著提升,自然资源、能源和粮食等需用量继续保持高涨的势头,已经难以承压的地球承载和环境容量受到进一步冲击。

采用紧急刹车的干预措施可以缓解一时的资源、环境和经济增长的冲突,但是面对不容乐观的就业增长率预测,急刹车等于放弃就业率的宏观经济调控,会对社会稳定形成一股强悍的冲击。经济增长、失业率和物价是宏观经济调控的主要目标,面对亟待解决的地球承载与环境容量问题,人为放缓经济速度不一定是一个合理性的经济政策,唯有在资源有效配置的基础上,快速提升资源的使用效率,持续推进创新,才是一个中长期的合意性经济政策选择。

创新在应用过程中要解决一个如何扩散的问题,显而易见,只有具备广阔市场需求的创新,才可能被广泛扩散,才能调动起各类组织的创新动力。在当前资源、环境和经济增长严重冲突下,鉴别和确认市场的绿色需求,研究企业因应绿色需求而引发的绿色发展的动力机制,从战略层面指明企业因应需求形成的绿色创新和发展的动力所在,为建设一个全面和谐、可持续性发展的经济体,提供一个有益的思考方向。

表1 2010-2020年间中国潜在经济增长预测

二、绿色需求的测度维度

绿色需求的研究是不断演进的,早期学者多数从消费者视角研究绿色需求,局限于消费者自身内在的健康需求范畴,提出绿色需求是消费者需求层次的提升,是基于生态化的一种消费意愿,并提出绿色教育是提升绿色消费意愿的最有效路径之一(刘思华,2000;盛丽颖等,2002;汤定娜等,2002;罗永泰,2004;李进兵,2011)。需求创造出生产的动力是一个永恒的定理,但是局限于消费者自身内在因素的绿色需求研究无法解释企业在提供绿色产品的真实意图,以及企业绿色生产是属于被动的还是主动的策略行为,张新国等(2001)研究表明“企业生产、经营的主要的目的是为了获取利润,而把‘绿色’视为谋利手段”,俞厚未(2004)运用外部性理论推导出因当下不存在正外部性补贴机制,厂商会选择不道德或逆向选择策略,不愿生产绿色产品或故意生产披着“绿色”外衣的灰色产品。可见,仅仅依据消费者的绿色需求短期内无法扭转企业被动应因需求变迁的状态,企业面对资源、环境和增长的冲突问题,应该存在一种由消费者绿色需求派生的内在需求,即企业在纷繁的利益纠葛背后的绿色价值取向,基于绿色价值的企业绿色需求才是企业真正主动应因资源压力、环境危机的动力源泉之一。同时,在企业外生力量中,基于社会责任的规制是约束企业策略行为的最直接和有效的手段,由于“市场机制在生态问题上存在着严重的失灵”[4],通过政府之手形成的倒逼机制能有效推动企业策略行为与转型的经济发展模式趋同,而推动政府采取以规制为基础的绿色新政的动力是政府为追求人类长期福祉形成的人与环境和谐发展的社会责任需求。因此,绿色需求确认应从消费者导向的绿色需求、企业导向的绿色需求和社会责任导向的绿色需求三大维度进行确认与测度,才能在整个经济运行机制中推动顺应绿色经济的持续创新能力和创新扩散的可能性,实现经济体从黑色经济向绿色经济跨越式发展,舒缓资源、环境和经济增长的严重冲突问题。

1.消费者导向的绿色需求

生产决定消费,消费创造出生产的动力,一项生产技术的原始创新只有在具有广泛需求时,才可能被推广和应用,交换随之实现。上世纪60年代兴起的第一次环境运动所提出的“浅绿色”概念,正是西方消费者饱受伴随工业化阶段带来的环境恶化问题,从个体感知角度激发出追求具备环境安全特性产品的欲望,形成符合人类健康的绿色消费意愿,随着经济进一步发展,西方消费者在个人实施成本可接受的基础上,逐步采取了绿色消费行为,形成广泛的绿色需求容量。根据联合国1990年调查显示82%的德国人、67%的荷兰人、77%的美国人和75%的英国人购物时会考虑绿色环保问题,甚至愿意溢价购买绿色产品。王建明和王俊豪(2011)的研究也表明:“公众对于气候变化问题的严重性、紧迫性及其与个人相关性的认知等会影响其低碳心理意识”和“低碳心理意识是低碳消费模式的内驱因素(内因),它直接决定公众的低碳消费模式”[5]。因此可见,从意愿到具体行为过程中,消费者的绿色需求(绿色行为)产生取决于两个因素:一是,严重的外部环境恶化对自身健康的冲击;二是,个体实施行为时基于自身收入的成本估算与权衡。一方面,我国当前面临严重的环保问题,从早期的食品安全、水资源污染到当前的大气污染(雾霾),无不对公众的健康造成严重危害,激发公众的强烈绿色意愿;另一方面,我国人均GDP已经超越5000美金,多数公民需要从生存需要升级为安全需要,他们在权衡自身绿色行为时,能够承担由此带来的额外成本,上述两个因素综合考虑,我国消费者的绿色需求已经形成,具有广阔的市场份额。

2.企业导向的绿色需求

“浅绿色”环境运动形成基于公众感知的绿色需求是对最终消费产品的安全性、产品生产过程中对环境的直接冲击和个人健康等角度的心理表述,是公众面对环境压力的直接反应,企业面对环境压力表现行为与公众并不一致性,企业存在的目的是利润最大化,因此企业在寻求最佳企业边界的同时确保成本低,满足利润最大化的最优选择,面对逐步形成的最终消费市场的绿色需求,企业需要考虑绿色需求的市场容量、成本与收益匹配、时间期限权衡和单一行动的外部性问题,Marcusamp;Fremeth(2009)认为企业采取绿色管理是为了经济利益,而非道德义务,绿色管理最终失败的原因是成本过高[6],胡美琴和骆守俭(2008)研究表明企业基于成本考虑,在强大法制压力下,会采取被动策略,而非主动策略来回应环境问题[7],由此可见,“浅绿色”时期的环境压力、最终消费需求诱导尚未真正拉动企业绿色生产组织的欲望和需求,企业仅仅停留在被动应因环境问题,甚至出现“伪绿色”的逆向选择行为。上世纪90年代提出“深绿色”的第二次环境运动,环境、资源问题从一个公众的直观感受上升到环境与经济增长平衡的整个人类社会发展问题,把人类作为地球生态系统的一个子系统,链接人类经济活动与生物多样化,正确处理人类经济增长与资源、环境关系,研究“能够保证自然环境维持其再生产的限度内的经济活动的数量与质量”[8],“深绿色”环境运动把人类和资源、环境问题上升到社会可持续发展问题,在公众、理论界、政府和社会层面形成一致性的认识,同时在不考虑污染空间转移问题下,发达国家污染-收入发展轨迹(E K C假说)从前工业化经济低污染、工业化经济高污染向后工业化经济低污染的方向演变,变化的原因是“经济结构的调整、环境意识的提高、环境管制的加强,以及更为先进的环境技术手段和更多的环境投入”,较高的人均GDP和全社会绿色意愿强化使得经济转型成为可能,催生企业从效率、竞争力和满足市场潜在需求角度而派生出绿色技术、绿色生产组织形式、绿色形象和绿色价值等方面的绿色需求,在绿色经济的外部环境下提升自身的竞争力锋芒和优势。目前我国正处于工业化经济阶段,从整体看,中国经济重心从农业、服务业向工业部门转移,轻工业向重工业转移,中国工业化尚未进入后工业化时期,工业化经济阶段建立新型工业化体系的关键是走节约型增长模式,基于技术创新的效率优先策略是当前工业化阶段的核心问题[9],根据E K C假说,污染-收入发展轨迹已经要求中国企业在经济结构调整的背景下走绿色发展模式,我国企业导向的绿色需求也因此被派生出来。

3.社会责任导向的绿色需求

企业走绿色发展道路,从短期看,成本的上升无法用额外的收益来弥补,而成本作为收益的抵减项,是企业实现利润最大化目标难以回避的障碍,除非企业能获得额外的收益,因此在浅绿色运动时期公众对环境正义的认识越来越深刻,多数企业采取被动应因环境的策略,“根据统计调查,企业按照ISO 14000标准主动实施绿色管理尚在少数,大部分跨国公司实施绿色管理是被动的,是一种策略行为”[10]。随着以价值观为核心的深绿色运动的兴起,被赋予新价值主张的绿色管理的市场价值开始浮现,在一定程度上部分弥补了企业为之额外支付的成本,分化了企业固有的生态态度与取向,但是,企业并不会一致性的采取主动应因环境问题,部分已经实施绿色技术的企业会采取顺从、妥协策略,另一部分未实施绿色技术的企业会采取回避或对抗策略,企业的策略行为选择是在时间跨度下进行成本收益权衡的结果,长期角度的效率与竞争力被置放于备选项中。道德从来就不是企业首选的目标,企业要承担环境正义,某一恰当的机制安排是前提,也即引入以制度为核心的外部约束力,而合适的环境制度能激发创新补偿效应,是实现环境制度和企业竞争力、经济增长之间双赢结局的保证。企业面对制度安排,表面上是应因制度的压力采取绿色行为,获取环境的合法性和资源,但是社会责任通过制度设计内嵌于企业策略选择博弈中,即企业在成本效益分析框架中加入环境因素,环境因素也因此最终影响企业的策略选择。因此正式、非正式的内嵌社会责任的环境法律和规范催生企业长远和深层次的绿色需求。

三、基于绿色需求的企业绿色发展动力机制

环境与资源问题是人类已经面临的一次新的无硝烟世界大战,发达国家通过空间转移,以南方国家的巨大牺牲为代价实现自身的富足与健康,但发展中国家受到尤为严重的影响,我国正处于城镇化与工业化关键阶段,资源的供应紧张和环境的脆弱承载力对我国公众形成最直接的消极影响。改变当前资源、环境和经济增长互动中形成尖锐问题的路径只有两条:其一是根据E K C假说理论,提升我国经济发展水平,进入到后工业化经济阶段,污染-收入发展轨迹自然进入到低污染高收入水平,重复发达国家已经实现的路径,但是从工业经济向后工业化经济转变并不是随时间的推移而实现,现实情况是我国恰恰遇到多数国家经济增长所发生的“中等收入陷阱”的困境,因此,从长远看,该路径是一个可取的方案,但是需要通过持续创新,并在相当长的时间跨度内才可能实现;其二是走集约型发展道路,显然中国经济处于工业化阶段是一个不争的事实,经济增长和高污染并存于该发展阶段,在经济发展阶段尚未切换的时期,整个社会应在既有的条件下考虑既保持经济增长的趋势又减少因此带来的环境冲击力度,即走有质量的发展路径,前三十年“赶超经济”时期,我国以粗放型模式为主,以高投入、高污染和低产出为特征,同时也为未来中国工业经济阶段以提高效率、有质量的发展提供巨大的空间,从而在短期内削弱环境、资源和经济增长的尖锐矛盾。

无论从长期还是短期角度看,企业不会自发、自愿的实施绿色发展的道路,必须是在内外因素综合刺激下,激发其走提高效率、创新改革的绿色发展道路的欲望,诱发该欲望的动力机制包括因绿色需求而派生的制度压力、效率提升需求、最终绿色消费需求诱导、竞争力培育推动和绿色形象树立等方面。

1.制度压力

企业是追求最大化收益单一目标的组织,因此在追求环境正义时,企业的最优策略选择是回避、对抗,在获得既定目标的收益时产生巨大的负外部性,当所有企业均采取如此一致性的最优策略选择时,就出现局部理性带来全局非理性的局面。同时,我国政府承担环境保护和经济发展的双重任务,面对仍存在的大量贫困人口的现状,适度降低了环境的容忍度,以较宽松的环境规制来约束企业的环境非理性行为,美国耶鲁大学和哥伦比亚大学联合发布的世界环境绩效排名E P I指数指出2010年中国在163个国家和地区中位列121名,分值为49分,而E P I指数评估的25各指标涉及10个政策范畴,因此中国的E P I指数从一个侧面反映我国环境规制偏弱,从企业角度看,其主动应因环境问题的主要动力是环境规制,企业短期内实施绿色战略会造成“内部不经济”现象,但是面临环境规制压力时,绿色壁垒形成超越经济成本的生存成本,即在环境规制面前的生存空间和资源获取的可能性,逼迫企业选择主动应因环境的绿色发展道路,也即企业通过主动应因环境规制的压力间接体现其应因环境的社会责任,制度压力因此成为首要的企业绿色发展动力。

2.效率提升需求

2009年国务院决定2020年单位GDP的碳排放比2005年降低40%~45%,以应对日益严重的环境问题。作为主要碳排放主体的中国工业部门消耗约70%的能源,其增加值仅占GDP的40%,这意味着高能耗、高污染的粗放型经济无法实现2020年的减排目标,简单的追求GDP的高增长依赖路径将被舍弃,有实质内涵、有质量的发展模式是未来宏观经济调控的主要方向,具备技术含量高、环境污染少、经济效益好、资源消耗低的新型工业化道路将被构建,面对宏观环境的变化,企业需要考虑两个问题:一个是进行转型,进入到技术原始创新的领域,规避传统工业体系中环境风险;另一个是提升效率,重新考虑资源的使用效率,在原有基础上进行集群创新,获取生存空间。显然中短期内第一类措施不适合多数企业,因此效率提升成为唯一的选择策略,企业在效率提升过程中,一方面改善资源利用强度,另一方面由此降低企业对环境的冲击,在宏观环境变化中合理处理资源、环境和企业的关系,实施了绿色发展的道路。

3.最终绿色消费需求诱导

消费拉动生产,是催生生产的动力源泉。目前部分研究显示中国公民的绿色意愿与发达国家公民的绿色意愿相比有一定差距,尤其在深绿色层面上,但是据《小康》杂志的一项民意调查显示78.6%的受访者具备绿色消费意愿,且其在网络调查中显示有89.7%的消费者具备社会责任导向的绿色消费意愿,可见随着经济增长、教育提升,我国公民的生态社会价值观逐步根植于其消费心理中,引导了消费者潜在和现实的绿色消费行为,为企业的绿色生产提供坚实的价值基础,企业的绿色最终产品也获得广阔的市场容量,进一步讲,快速膨胀的绿色最终消费需求诱导企业走绿色发展道路,企业也因此获得趋势性的生存空间。

4.竞争力培育的推动

竞争力锋芒的建立和竞争优势的培育是企业在市场上领先同类型企业、获取超额收益的主要锐器之一,随着环境、资源问题日益被公众所关注,环境战略成为企业获取竞争力锋芒和竞争优势的重要路径之一,短期内导入绿色技术前沿的企业会出现“内部不经济”现象,但从中长期看,顺应环境正义而实施绿色发展战略的企业会提升其美誉度,扩大市场份额,最终因规模经济而提升企业的赢利空间,实现经济绩效和社会绩效双赢的局面。同时率先采取绿色战略的企业更容易获得各项资源,能在更短的时间内降低产品成本,成为行业的标杆者,C h r i s t m a n n研究表明较早实施环境战略的企业因能预测政府的环境法规,主动采取相应的绿色技术,比将来采取适应战略节省成本,并在将来增加竞争对手的遵循成本。因此走绿色发展的道路的企业能在资源获取、成本节约和市场份额上超越竞争对手,形成独有的核心绿色能力,占领市场制高点。

5.绿色形象的树立

相关利益者的态度在一定情况下能左右企业生产组织形式,甚至决定着企业的存亡。环境问题已经成为人类共同面对的问题,企业面对环境变化、资源稀缺,是否采取策略性行为成为相关利益者衡量企业具不具备社会责任的主要标准之一,也决定着企业能否在未来获得社会、政府提供相关资源的主要决策依据之一,企业要永续经营,必须承担社会责任,而在当前特定时间跨度内,突出的矛盾是人类的可持续发展问题,企业通过走绿色发展道路,无论是主动还是被动回应环境、资源问题,可以树立绿色形象,进而利用这一信号获得相关利益者的支持,并转换成品牌的价值内涵,提高品牌的市场渗透力。

四、结论

据国家统计局数据显示:2008、2009、2010、2011、2012年GDP分别为9.6、9.2、10.4、9.3、7.8,城镇新增就业人数分别为1113、1102、1168、1221、1266万,农村人均纯收入增长率分别为8.0、8.5、10.9、11.4、10.7和城镇居民人均可支配收入增长率为8.4、9.8、7.8、8.4、9.6。可见经济的减缓已经处于国家提出的中速发展阶段,就业形势随着城镇化深化依然严峻,同时随着收入分配改革的推进,城乡居民收入快速的提升意味对耐用消费品的需求膨胀,并对环境、资源的冲击加大,因此在经济增长、就业目标稳定和环境、资源冲击的平衡中,通过进一步减速经济增长来降低环境冲击不是一个合理性的政策选择,而要实现既定的均衡发展的GDP目标,首要的任务是进行产业升级,并逐步实施经济结构转型,显然绿色发展成为企业顺应宏观形势变化的现实策略选择。在微观层面,企业选择绿色发展也不是一蹴而就的,在宏观环境的变化中,通过相关利益的共同博弈,经济运行体系形成消费者导向、企业导向和社会责任导向的绿色需求,企业运用短、中、长期的成本—收益分析框架进行分类评估,协调短期利润最大化和长期利润最大化的冲突,从可持续经营的角度,把各类绿色需求细化成推动企业走绿色发展道路的动力机制:制度压力、效率提升需求、最终绿色消费需求诱导、竞争力培育推动和绿色形象树立等,选择可能应对环境、资源压力的合意性策略,拓展未来的生存空间和提升未来的竞争优势。

[1] Subramanian,A. Eclipse:Living in the Shadow of China's Economic Dominanc[M].Washington DC:Peterson Institute of International Economics,2011:99.

[2] 李京文.中国经济与社会发展的总体预测与展望(1996-2020)[J].管理世界,1997(4):9-17+51.

[3] 胡鞍钢.中国经济实力的定量评估与展望(1980-2020)[J].文史哲,2008,(1):139-150.

[4] 涂自力,王朝全.发展循环经济的企业内生动力问题 [J].社会科学研究,2009(1):53-57.

[5] 王建明,王俊豪.公众低碳消费模式的影响因素模型与政府管制政策—基于扎根理论的一个探索性研究 [J].管理世界,2011(4):58-68.

[6] Alfred A. Marcus,Adam R. Fremeth. Green management matters regardless[C].America: Academy of Management Perspectives,2009:3.

[7] 胡美琴,骆守俭.企业绿色管理战略选择—基于制度压力与战略反应的视角 [J].工业技术经济,2008,27(2):11-14.

[8] 郇庆治.当代西方绿色左翼政治理论 [M].北京大学出版社,2011:97.

[9] 何晓萍.工业经济的节约型增长及其动力 [J].经济学(季刊),2012(7):1287-1304.

[10] 薛求知,高广阔.跨国公司生态态度和绿色管理行为的实证分析—以上海部分跨国公司为例 [J].管理世界,2004(6):106-112.