新生代农民工融入城市意愿更强烈

——以宁波市海曙区为样本

2014-07-05团宁波海曙区委

文 / 团宁波海曙区委

新生代农民工融入城市意愿更强烈

——以宁波市海曙区为样本

文 / 团宁波海曙区委

根据最新的统计显示,2013年底海曙区流动人口总量达到11万,占海曙区总人口的26%,比去年减少2.3万。但是其中18—35周岁的新生代流动人口达到5.7万,总数比上年增加近1万,占全部流动人口的52%。新生代流动人口的规模已经超过老一代流动人口。

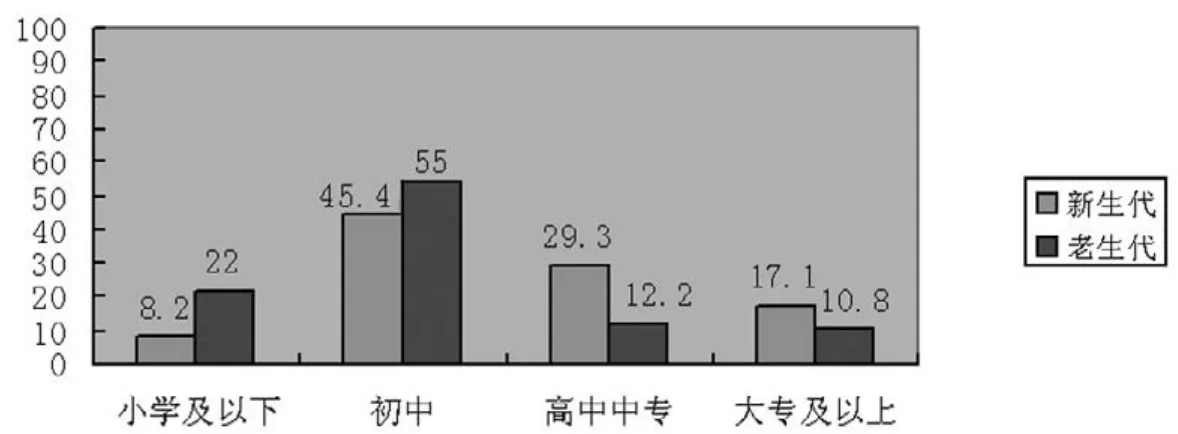

表1 海曙区流动人口学历构成(%)

新生代流动人口的特点

文化素质较高,维权意识不断提高。据调查,海曙区新生代流动人口中,学历为小学及以下的占8.2%,初中的占45.4%,高中中专学历的占29.3%,大专及以上占17.1%。而老一代流动人口的这4个数据分别为22%、55%、12.2%和10.8%(见表1)。相对于老一代流动人口,新生代流动人口的文化程度有所提高,大多数人都接受了9年义务教育,更多人接受了职业培训。文化素质提高的同时,他们的自我保护意识也得到了增强。面对某些企业提供的低廉工资待遇和恶劣工作环境,他们不再一味忍受,而是敢于同这种不公平的待遇说“不”。

物质生活改善,发展需求不断增强。城市现代文明生活中散发的多元化选择和新思维,对农村的新青年具有很强的吸引力。正如调查中显示,在“您来到这个城市的原因是?”的流入动机调查中,40.9%为赚钱务工,15.5%为经商,16.3%为职业前景;在“业余时间,您的主要安排是?”的调查显示,69%为看电视,45%为体育运动,34%为读书看报,37%为参加培训。可见他们的业余生活中开始摈弃老一代流动人口的“搓麻将、在家休息”为主的方式,更多地融入读书、运动、培训等追求更高品质生活意愿的内容。

融入意愿强,渴望成为新市民。对大多数老一代流动人口特别是进城务工农民而言,他们始终清楚地知道自己只是城市的“过客”。在春种秋收的农忙季节,还是要拿起锄头镰刀回家干农活。所以这些人始终处于一种离乡不离土的城乡迁移状态。然而新生代流动人口中,大多数是初中、高中毕业后就直接进入社会,没有像老辈那样对赖以生存的土地有着难以割舍的感情,他们中大多数人不甘心或不愿意再回到农村或者偏远的故乡去。他们对城里生活的适应能力较强,已开始按照城里人的方式生活,大部分人1年中也只在春节回家1次。在“您想在城市定居吗?”的调查显示,50岁以上的农民工只有15%的人想在城市定居,40—50岁的为21%,35—40岁的为34.1%,28—35岁的为45%,28岁以下的高达61%(见表2)。这充分说明,在新生代的农民工中,更向往城市生活,更渴望融入城市而成为城市的一分子。

总体而言,新生代流动人口思维和价值取向更多元化,更趋向于现代文明和城市文化,更迫切想要融入城市。

表2 “您想在城市定居吗?”

融入存在的问题及原因

分析新生代流动人口的融入问题,可以引入社会融合理论作为分析工具。一般而言,社会融合包括经济融合、文化适应、社会适应、结构融合和身份认同这5个维度。

新生代流动人口经济融入难。

大部分新生代流动人口在外务工最初的主要动机就是获取经济收入。由于大部分新生代流动人口,尤其是新生代农民工自身受教育程度和素质技能培养不足等因素,导致就业问题明显,经济收入普遍低于本地人口的经济收入,消费水平不高,生活质量和生活方式不能与本地居民接轨,在初步的社会融入方面遇到物质方面的阻碍。

新生代流动人口社会融入难。新生代流动人口中大部分是新生代农民工,是具有农村户口身份、却在城市务工的劳动者,是中国传统户籍制度下的一种特殊身份标识。而与户籍制度相关联的诸多社会福利保障制度大多只面向城市居民,新生代流动人口往往缺少如医疗、事故、失业、养老等社会保险与保障,更易遭遇各种意外风险以及陷入社会生活困境等。

新生代流动人口社会活动参与度低。根据调查结果,超过50%的新生代流动人口没参加过社区组织的活动。在调查中发现,语言沟通障碍是新生代流动人口社会活动参与度低的一大原因。走访中发现,新生代流动人口对宁波市当地的风俗习惯也较为陌生,真正融入城市主流文化的意愿不强。同时,调查显示,新生代流动人口的业余文化活动范围较窄,与城市文化互动机会较少。以上原因导致了新生代流动人口对城市的认同感和归属感不强,制约了新生代流动人口对城市融入的积极性。

新生代流动人口社会关系网络小。根据调查数据显示,新生代流动人口业余时间在本地来往最多的依次是户口在老家的同乡、其他外地人、其他本地人,分别占64%、29%和7%。这在一定程度上减少了新生代流动人口与本地居民的交往和互动,不利于他们融入城市社会。

新生代流动人口心理融入难。

新生代流动人口真正融入当地,最重要的标志是其价值观念、生活方式的内化,进而在心理上获得认同,在情感上找到归宿。走访中,不少新生代流动人口反映,宁波市本地人生活节奏相对较快,时间观念强,交往方式偏重于业缘关系。对本地人口的调查也表明,一部分宁波市本地人口对流动人口持“无所谓”态度,少部分则表示“不欢迎”和“轻视”态度。这说明新生代流动人口与本地人的关系总体上仍处于交往的初始阶段,很容易使一部分流动人口在心理上对本地人产生抵触情绪。而对新生代流动人口而言,虽然对家乡的感情随着在外时间的增长而逐渐淡漠,但觉得自己的“根”仍在故土,对海曙区信任感和亲切感不足,在思想上无法主动接受流入地的主流文化,而是被动适应,这使其不能在心理上真正融入当地。

实践探索

基于“区域性、服务型、社会化”的思路,团海曙区委不断进行探索,并总结出了以下对策:

以“区域协同”为理念,创新组织设置模式,实现新生代流动人口全面覆盖。“双网”安家,扩大流动青年的组织覆盖。团区委以团省委“双网互动”工作部署为契机,于2013年开展“双网互动”工作。加强在流动青年群体中建立团组织,在流动青年聚集的地方建立团组织网格,在层级化系统内以工作室为核心打造功能性“青春支部”,在非层级化组织中以“业缘、趣缘、志缘”为纽带组建“青春联盟”。以“网络”打造流动青年交流纽带、以“网格”强化流动青年服务与管理给他们在城市生存的主体感、组织归属感。设开放式基地,创新流动团员团组织设置模式。在商圈、书店、咖啡馆等受青年欢迎的集聚场所设置流动党(团)员联络站,依托党群服务中心共建活动基地,吸引流动党(团)员亮身份、归组织。延伸工作手臂,挖掘社会自组织和社团的作用。团区委在让社会自组织和社团承接青少年事务方面做出探索。探索青年社会组织在政府购买青年社会服务、企业履行社会责任、个人参与志愿服务等方面的作用发挥机制,延伸共青团工作手臂,发挥其枢纽型社会组织的作用,更好地服务流动青年。

以“青春STYLE”为法则,建立长效服务内容,满足新生代流动人口多样需求。团区委针对流动青年发展需求,拉长流动青年服务链,探索实施青春“style”(Leading、Training、Equality、Solicitude、Youth-Leaders)工作法则,从思想引领、教育培训、维权保障、情感服务、青年领袖5个维度向流动青年提供服务,促进他们心理、社会和经济和谐融入。

以长效管理为目的,联动多方资源,构建以共青团为主导的新生代流动人口社会支持体系。

以“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动为平台,联动人大、政协等力量,推动维护新生代流动人口相关利益的政策落实和保障。致力于畅通流动青年利益诉求表达渠道,建立共青团助推新生代流动人口政治参与的工作机制;建立面向流动青年群体的定期调研和意见反馈机制。

以完善机制为保障,整合区流动人口办、卫生局、人社局、计生局、民政局等部门的资源,强化政府支持力度。出台明确的法律政策,授权团组织在管理青年事务中的主导地位;健全联络管理制度。□