培育员工创新型心智模式

2014-07-04刁惠悦

刁惠悦

企业创新一直是企业管理领域的核心话题之一,也是知识经济时代社会主流话题之一。企业创新的主要依靠是创新型的员工。企业中创新型的员工越多,企业创新的可能性越高。没有创新型的员工,企业创新也就无从谈起。人才强企,主要是依靠创新型员工强企。

员工创新的重要性

随着企业在生产、经营与管理中不断出现的对于创新的需求,越来越多的管理者和研究者注意到员工创新的重要性。

员工创新是企业生存发展的内在动力、企业创新的基础和微观载体、企业竞争优势的重要来源、企业在变化的市场环境下得以生存的重要条件,也是企业获取资源的战略选择。要把企业创新变成可能,首先要有创新型的员工。尽管企业可以通过招聘获得创新型的员工,但是众所周知,在目前的中国社会,创新型的员工还是“稀缺资源”。所以,如何把现有的员工培养成创新型的人才,是企业持续实现创新的根本保障。

员工创新对企业的意义,不仅在于促进企业创新产品的产生,更在于商业模式创新和对企业日常生产经营管理行为的流程改进所带来的企业绩效的提升。也就是说,促进员工合理创新、实现工作流程改进,很可能成为比延长员工工作时间更科学、比提高员工单位时间工作效率效果更显著的绩效提高方法。

中国企业创新不足的根源

改革开放30多年来,即使是以10年为单位来看,中国企业的变化也是很大、很令人欣喜的。但是,把中国的企业放到国际环境中,让中国企业与国际性企业(哪怕是在中国市场上)在同样的条件下进行竞争(在一些行业中,这是WTO协议所带来的必然结果),中国企业所面临的风险之大也是很明显的。在诸多问题中,创新不足是关键之一,无论是技术创新,还是业务创新或管理创新。企业创新的源头是员工的创新意愿和创新能力。这两种东西在目前的中国企业中依然很缺乏。

员工创新意愿是指员工进行创新的心理取向。员工如果没有创新意愿,即使他有创新能力也不会实施创新,因为他们不愿意进行创新。员工缺乏创新意愿,在目前的中国企业中,主要原因是企业管理的问题和大环境的原因。大环境的原因(比如知识产权保护问题等)不是企业自身可以有效控制的。而企业管理的问题主要表现在两个方面:企业管理者和企业文化。

企业管理者导致企业员工不愿意创新的主要原因,是员工对管理者极度不信任,包括对其管理的能力、理念和行为等多方面的不信任,特别是对主要领导人不信任。在这样的企业中,主要领导人有绝对的“权威”;无论手段如何,总是能很有效地控制企业;如果领导人不喜欢的思想和行为甚至是不能理解的思想和行为,企业中就不允许出现,哪怕是有点苗头,也会被很快封杀。强势的领导人往往有双面效果:如果领导人很智慧,清楚企业的本质,清楚企业发展的规律,他就会支持和鼓励员工创新,在这样的企业中员工创新的意愿会很强;反之,如果领导人不把自己所在的企业当成真正的企业,也从来不认为自己所在的企业需要应对市场变化,他就不会支持或鼓励员工创新,在这样的企业中,员工就会下定决心“不越雷池半步”,因为他们更惧怕被“抓辫子”。由于对领导人失望而不愿创新的现象对大多数外国企业来说不可思议,但它却是不少中国企业的特色之一。

企业文化因素导致员工不愿意创新的主要原因,是该企业的文化惰性深深地影响了员工。在这样的企业中,员工有很强的满足感,感觉不到创新的必要性和动力。“满足感是创新的死敌”这一现象甚至在有些中国的“好”企业中也表现得非常充分。凡事听命于领导,“领导让做什么就做什么”,领导没指示的时候就“发呆”。在这样的文化氛围中,“枪打出头鸟”的现象相对较多,谁也不敢主动有所作为,更不要说创新了。在这样的企业中,开会几乎都是“一言堂”,谁也不会提出不同意见。偶尔有还没有学会“世故”的员工说些“不入流”的话,就会被指责“就你聪明”。于是,大家比着“不显山,不露水”,即使能创新,也不会去尝试实施,更不用说创新本来就不容易了。

员工创新能力是指员工进行创新行为的思维能力和落实能力。有创新思维能力就能发现新思路、新方法;有创新落实能力就能把经过科学论证的新思路、新方法变成现实的创新产品、技术等。

中国企业员工缺乏实现创新的思维能力的原因是多方面的,其中有两个重要原因:业务水平没有好到“熟能生巧”的程度和固化的思维难以产生新东西。虽然“细节决定成败”早就成了企业界的常识,但是直到目前,在工作中真正做到对细节明察秋毫的员工还是少数,这是习惯所造成的不良后果。只有对业务的细节非常熟悉又能对别人认为没有联系的“碎片”进行系统思考的人,才会发现别人发现不了的东西。创新的一个重要表现就是善于把藏在“现在”中的“未来”发掘出来,把看似“微不足道”的东西放大来看,从而以“一小步”带动“一大步”。这就是国际上创新力强的企业对生产、服务甚至管理都能做到“六西格玛”(Six Sigma)的重要原因之一。缺乏实现创新的思维能力的另外一个重要原因是思想固化。在固定的模式中,人们很难看到“局外”的世界,很难有不同的视野,很难想到不同的道路,很难发现经常被忽视的东西。所以,在固化的思维体系中,很难产生新方法、新途径,更难产生新业务、新市场。

中国企业员工缺乏实现创新落实能力的原因主要也有两个:一是员工缺乏冒险精神,不敢挑战自我;二是企业对创新的推动不够强、激励不够、保障支持不够,使员工感觉不到“被解除了后顾之忧”。缺乏冒险精神一定程度上是受中国传统文化的影响所致。如果中国目前的教育能够像一些西方国家那样重视培养学生的独立自主精神和敢于挑战的精神,这种影响也可以被削弱,但可惜的是并非如此。而且,受传统文化和教育导向影响,中国的家庭教育大多也没有将培养人的冒险精神和挑战精神予以重视。对此,能够起到补救作用的可以是企业培训,但是中国企业对员工的培训对创新也没能起到很有效的作用。尽管很多企业也一直在“号召”员工创新,但是他们也没有为创新行为做好保障,员工没有感到足够的动力,当然也就不会冒险。即使员工能够获得可能成为创新的新思想、新方法,但由于种种原因,使员工不敢进行实际的尝试,创新的落实能力没有被实践、开发,也就不会有进一步的能力。endprint

员工创新的发生机制

在促进员工创新行为时,需要面对两类员工:有创新能力但缺乏创新意愿的员工和缺乏创新能力的员工。对于具备创新能力的员工,企业提供良好的环境、使用恰当的管理方法激励员工进行创新就会产生效果;而对于欠缺创新能力或者潜在创新能力未被激发的员工来说,单单使用激励方法则很难切实地促使员工进行创新。

创新能力和创新意愿都是员工进行创新的前提条件,也是员工创新型心智模式的构成成分。因此,要促进员工的创新行为,企业单一地从控制员工创新意愿影响因素或者培养员工创新能力的角度出发是不够的。

事实上,即使是对有创新能力的员工,如果他不是具有创新型心智模式的人,企业需要通过外界调节、控制很多繁杂的因素和复杂的管理体系,才能有效地促进其实施创新行为。这种方式比培养员工创新型心智模式,从而使其既具有创新意愿又具备创新能力,自然而然地进行创新要更难。因为具有创新型心智模式的员工会自发自觉地进行创新,而不仅仅是在“号召”中进行创新。

员工创新型心智模式的培育

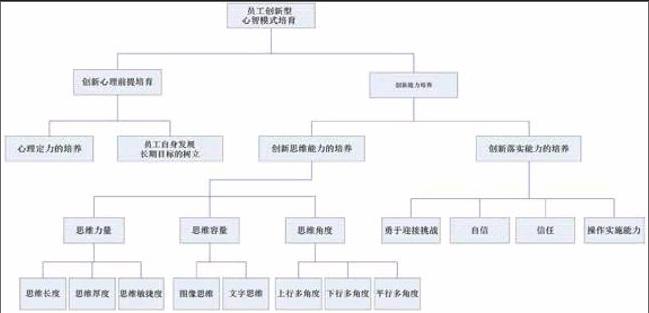

员工创新型心智模式培育包含两个模块:创新心理前提培育和创新能力培养。其要点如下图所示。

创新心理前提不只包括员工具备主观的创新意愿,还包括要进行创新行为所需要做好的心理准备。在这个模块中,创新所需要的心理素质是培育重点。具体包括两点:心理定力的培养和员工自身发展长期目标的树立。成功创新的过程可能会遇到很多困难、失败和挫折,并不是一帆风顺的,而且往往需要高强度、持续地思考。要在这个过程中坚持下来并成功创新,需要有足够的心理力量进行不断地思考,并承受失败。这种心理力量就是心理定力。树立自身发展的长期目标更利于让人从长远利益角度、宏观地思考问题。正如能看到“天空”的人,一定比只看到“树梢”的人更有创新的可能性。这种思维方式扩展了人们的思维范围,涵盖了更多的元素,提供了更多的可能性。

创新能力是人们在具备创新心理前提的基础上进行创新行为时所需要的能力。创新能力培养模块由创新思维能力培养和创新落实能力培养两个子模块构成。创新思维能力是人们获得创新灵感、产生创新想法、形成创新思想所需要具备的能力。而创新落实能力则是让想法落地,将创新思想转化为现实成果的能力。

创新思维能力的培养可以从思维力量、思维容量和思维角度三个方面入手,去实现培养创新思维能力的目的:获取和处理更多的创新灵感、想法和思路。思维力量主要体现在思维长度、思维厚度和思维敏捷度上。思维容量在这里不仅包括思维中所涉及元素的多少,也包括思维中所涉及元素种类的多少。善于进行文字思维又善于进行图像思维的人,往往比只擅长进行文字思维或图像思维的人更容易获取更多的创新灵感。多角度思维也是获取更多创新思路的重要方法。常见的多角度思维有上行多角度、下行多角度和平行多角度。上行多角度即不仅从自己的角度看问题,也以上级的角度来思考;下行多角度即同时以下级的角度思考同一个问题;平行多角度即也以同级的其他身份来考虑问题。

创新落实能力的培养可以从四个方面入手:培养勇于迎接挑战的精神、培养自信、培养对组织环境及其他成员的信任和培养操作实施能力。创新往往意味着改变旧的、已被大家习惯的、甚至已被广泛接受的东西,同时也常常具备失败的可能性。如果只将创新停留在想法上,而不尝试将想法落实为现实成果,则不会对旧的东西形成挑战,也不会面临现实的失败。落实创新想法的过程是面临挑战的过程,需要迎接挑战的勇气。而对于自己的创新落实过程终将成功的自信,往往是决定尝试落实创新思想和面对困难时继续坚持创新的积极力量。除了对自己能力的信任外,对组织环境和其他成员的信任,也是让人坚信落实过程可以成功的必要因素。如果拥有创新想法的人,不相信所在的组织环境是会接受这一创新的,不相信其他成员会合作,他是很难去努力落实这一创新想法的。操作实施能力则可以被看作是创新落实的“硬件条件”,就像创新能力是创新行为的“硬件条件”一样。如果没有创新能力,那么即使创新心理前提这一“软件条件”准备得再好,也很难实行创新行为。如果没有创新操作实施能力作为基础,创新落实也是很难实现的。而创新操作实施能力涉及体力、毅力、知识和技术等。

员工创新型心智模式的培育方法

解决创新匮乏问题,有效地培育员工创新型心智模式,可以用调动、疏导、培训、应用有机结合的方法。调动就是调动员工积极性,通过再造企业制度、业务流程和管理体系,使员工充分感受到创新的现实价值,改变企业不适宜创新的价值观体系,使员工真正地感受到企业对创新的重视。营造适合的企业环境是培育员工创新型心智模式需要做的前期准备。疏导就是疏导员工的心理,是培育员工的创新心理前提。培训就是通过把一系列培训活动常态化,培养员工的创新能力。例如,培养平行多角度思维能力可以通过“越界”探寻活动,即定期举行自然科学领域、人文科学领域、工程领域、艺术领域等的重要成果报告会,目的是体验不同于自己研究领域的思路,打破固化的思维模式,获得新思维的“催化剂”,获得自己工作的创新灵感;也可以通过业务研讨活动,让员工在研讨中沟通对业务中存在的问题和解决方法的看法,让员工熟悉彼此不同的思维角度,并逐步习惯使用多角度思考。培养思维敏捷度可以通过创新性思维技能训练活动,使员工熟悉各种创新思维开发工具,多进行创新性思维尝试,使思维力量得到训练。应用就是企业应用有价值的员工创新成果,可以是创新产品的生产和销售、创新商业渠道的建立,也可以是创新管理方法的使用。这不仅是将创新成果变成企业绩效的过程,也是对员工创新的肯定,是对员工创新积极性的调动,是员工进行再次创新的动力。

另外,现实中如果希望别人创新,而不增进自己的创新能力,往往会让创新停留在口号上。如果培育创新型心智模式可以从自己开始,将更容易实现企业创新的目标,因为改变自己比改变别人更容易。

创新型心智模式的形成就像人的性格的养成一样不是一蹴而就的,需要经过多次的体验才能形成。然而,员工创新型心智模式一旦形成,对企业创新是极大的动力源泉,对企业发展能起到很大的推动作用。员工的创新能力是会良性循环、加速发展的。创新能力越高,创新能力影响因子越活跃,进而带动创新能力的进一步提高,形成循环加速系统。员工的个体创新行为也是会自身良性互动并与组织环境内其他个体良性互动的。创新行为越多,越容易激发创新灵感,形成新的创新行为。

(责任编辑:罗志荣)endprint