填埋场封场土地沉降特性分析与模拟研究

2014-07-04袁文祥陈善平施至理宋立杰李元元

袁文祥 ,陈善平 ,邰 俊 ,施至理 ,宋立杰 ,李元元

(1.上海市环境工程设计科学研究院有限公司,上海 200232;2.上海环境卫生工程设计院,上海 200232)

填埋场堆体沉降是伴随着垃圾降解、水分渗透和空隙压缩而产生的土力学现象,而沉降将持续相当长的时间,一般要持续25 a以上,其最终沉降量可达初始填埋高度的25%~50%[1]。填埋场封场后的较大沉降往往会产生一些不利影响,容易导致填埋场埋设的管道系统和衬垫系统遭到破坏或失效。堆体表面沉降作为表征填埋场稳定化进程的重要宏观指标[2],一定程度上可反映填埋场稳定化程度,并指导场地的综合利用。因此,开展堆体表面沉降规律的研究可为填埋场保护系统的设计和维护提供重要依据,并为封场后的土地再利用提供重要参考[3-4]。

1 表面沉降监测方案

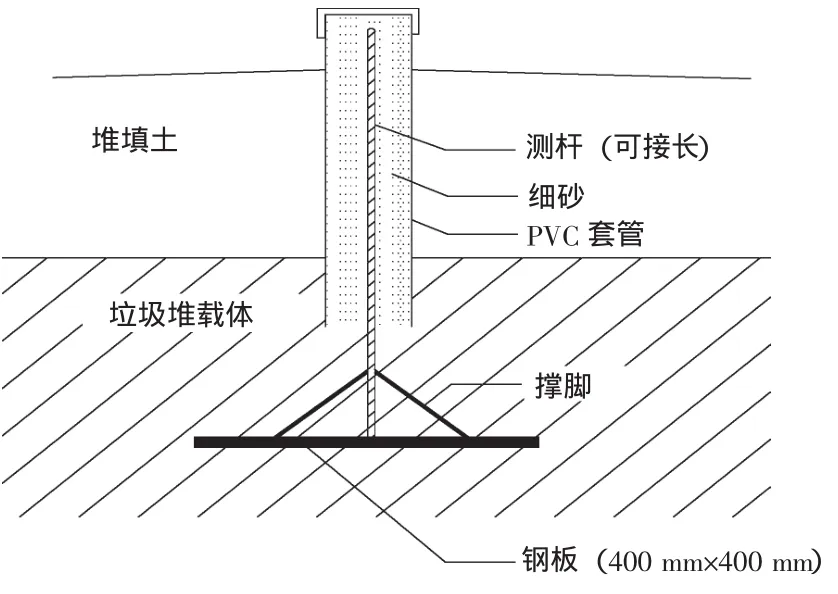

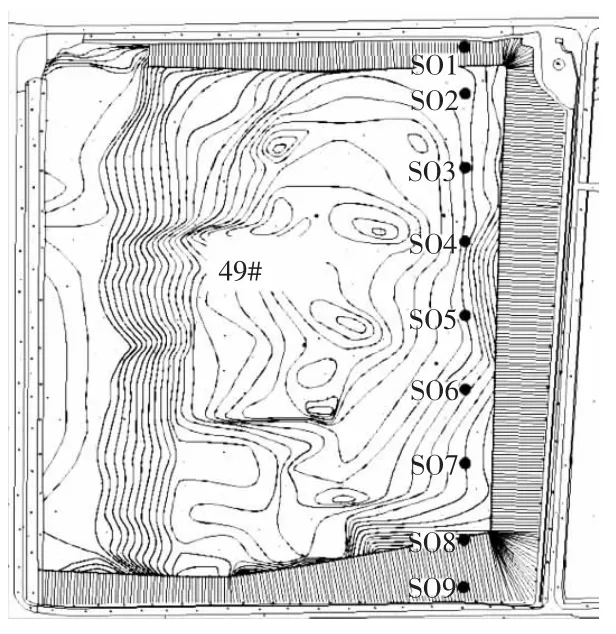

本表面沉降监测方案主要是在老港一至三期49#填埋单元(垃圾体形成约10 a)断面实施,采用沉降板观测方法进行监测。其中:沉降板由底板和金属测杆垂直焊接而成;底板采用400 mm×400 mm的钢板,厚度不小于6 mm,埋入垃圾堆体深度约为50 cm;测杆则采用Φ30 mm×5 mm镀锌铁管,高出堆载体顶面的长度不小于0.4 m;同时为加强对监测点的保护,测点外套PVC套管。本次在监测单元布设沉降监测点9点(沿49#单元体长边方向均布),从2011年8月11日开始,监测频率为2次/月,持续观测时间447 d。地面沉降监测点布置示意见图1~2。

图1 表面沉降监测点布置剖面

图2 49#填埋单元监测平面布点

2 沉降监测结果

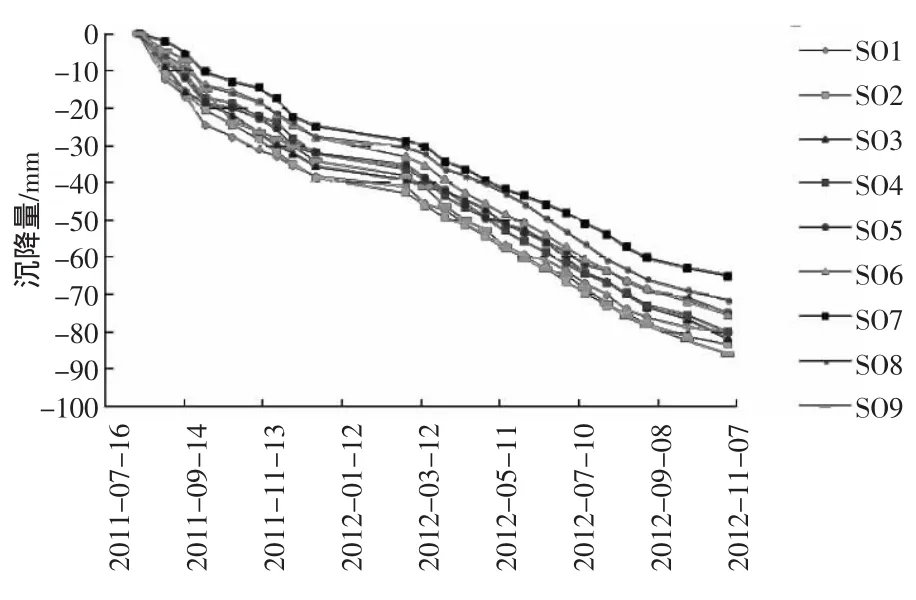

由图3可以看出,垃圾堆体的沉降趋势明显,目前仍在发展之中,监测期内其最大地表沉降量为86.10 mm,平均沉降量为77.62 mm,沉降速率约为 0.174 mm/d(6.3 cm/a)。其中 SO2和SO9沉降量相对较大,主要由于该区域垃圾堆载体堆载高度大,即这部分区域的加荷较大。可见,目前垃圾堆体尚未完全稳定,预计沉降仍将持续一段时间。

图3 填埋单元沉降监测曲线

3 监测结果模拟

3.1 模拟参数的选取

垃圾体堆载过程中,由于自身重力,对土体产生竖向荷载,使土体产生压缩变形,堆载产生的超孔隙水压力消散较慢,土体固结时间较长,垃圾体形成后,继续产生一定的沉降量,另外,垃圾体自身的降解也会产生一定的沉降量。为更好对垃圾堆体沉降发展变化进行预测,结合实测数据对计算参数进行反演分析,引入有限元数值进行模拟分析。

模型建立:沿垃圾体南北方向做一剖面,进行二维有限元分析,垃圾体分上下2个部分,下部高约6 m,宽约370 m,坡度约1∶3;上部高约4 m,宽约300 m,坡度约1∶7。土体模型深度取50 m,宽度取1 170 m,因模型为左右对称,故取模型的1/2进行分析。

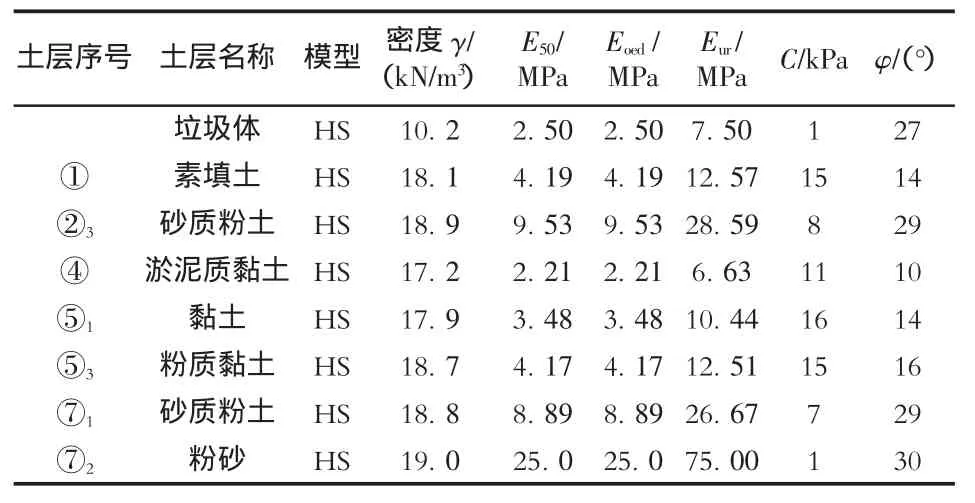

模型分析:根据沉降产生的原理及过程,采用Hardening-Soil(硬化塑性模型)模型进行分析计算,模拟垃圾体下部2 a堆载完成,上部1 a堆载完成,采用固结计算模式,模拟垃圾体形成后随孔隙水消散、土体固结的过程。计算参数的选取由勘察资料及课题组前期研究的相关工程经验来确定,如表1所示。

3.2 模拟结果分析

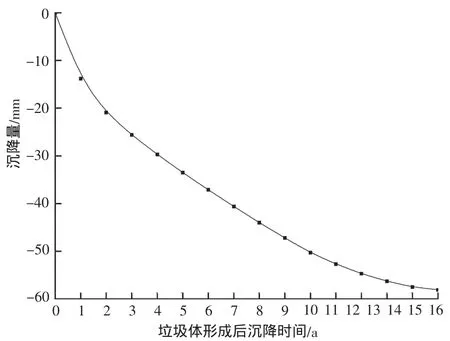

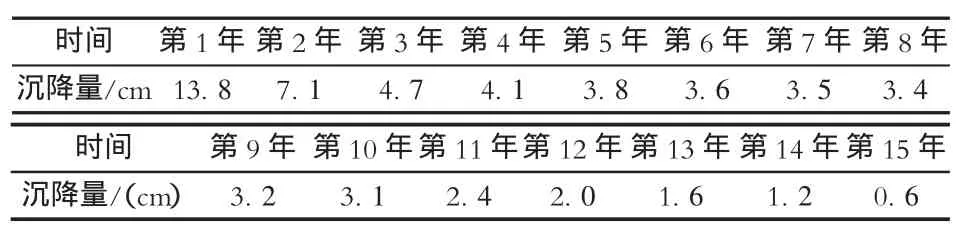

图4为垃圾体形成后表面沉降随时间变化的曲线,表2为垃圾体形成后每年的沉降量。

表1 有限元计算参数

图4 垃圾体表面沉降量随时间变化曲线

表2 垃圾体形成后每年的沉降量

由计算结果可知,垃圾体表面的最终沉降量约为122 cm,垃圾体堆载过程中产生沉降约64 cm,垃圾体形成后自身固结产生沉降约58 cm。每年的沉降量随着时间的推移逐渐减少,第15年沉降量约为0.6 cm,以后土体固结基本完成,不再产生新的沉降。目前,垃圾体已经固结了10 a左右,计算得出第10年的沉降量约3.1 cm,与实际监测结果基本相符。从沉降曲线收敛趋势判断,未来5 a内还将有约7.9 cm沉降,堆体沉降基本处于1~5 cm/a区间,基本满足GB/T 25179—2010填埋场场地稳定化利用的判定要求中一般仓储或工业厂房等高度利用方式对堆体沉降稳定性的要求。

4 结论

1)对于已填埋10 a的垃圾堆体,其沉降趋势明显,其最大表面沉降量为86.10 mm,平均沉降量为77.62 mm,沉降速率约为0.174 mm/d。

2)模型预测监测堆体最终沉降量约为122 cm,未来5 a内还将有约7.9 cm沉降,基本满足一般仓储或工业厂房等高度利用方式对堆体沉降稳定性的要求。

[1]Stearns R.Settlement and gas control:Two key post-closure concerns[J].Waste Age,1987,18 (3):55-60.

[2]刘娟,刘建国,李睿,等.表面沉降对填埋场加速稳定化进程的宏观

表征[J].中国环境科学,2011,31(10):1738-1742.

[3]谢强,张永兴,张建华.生活垃圾填埋过程中的沉降分析与计算[J].岩土力学,2010,31(7):123-128.

[4]徐晓兵,詹良通,陈云敏,等.城市生活垃圾填埋场沉降监测与分析[J].岩土力学,2011,32(12):3721-3727.