灯一盏一盏地熄灭了

2014-07-04陈小波

陈小波

树木吐绿的时候,顾德华的生命却结束了

上周,我的同事蔡毅来电话说:“顾德华去世了。”我一下愣住。几天来,天色晦暗,内心无光。有的夜晚,我会猛地惊醒,想起手上未完成的工作—从2007年开始我的工作大部分与新华社老图片、老摄影记者有关。

这些年,为了做“口述新华”栏目和“新华典藏”项目,我数次往返新华社总社和菊儿胡同(新华社北京分社旧址)之间。2009年2月,我为顾德华做口述整理;2011年4月11日和2013年11月27日,我分别两次去顾德华家,她的十余幅作品选入“新华典藏”,我们请她在图片上签字。

在2009年写的《顾德华口述:我的照片有时代的烙印与真实》中,我曾写下这样的采访手记:

很多人印象中的女摄影者应该是热闹的、感性的、凌厉的。但是新华社女摄影记者陈娟美、顾德华、王子谨、金勖琪们却不约而同的理性、沉潜。她们严守纪律,有很强的控制力,她们的修养以及身上散发出来的温和朴素有目共睹。

菊儿胡同北京分社宿舍6楼,顾德华家。一套普通的住所,没有豪华装修,没有奢华用品。这个家窗明几净,一尘不染,顾德华和身为大学教授的老伴一人一个屋,静静地做着自己的事。每次走进去,我的心顿时安宁,说话节奏都慢了下来。

顾德华把保存了几十年的证件、照片、笔记本、嘉奖令一一拿出来给我看,那些尘封的往事也慢慢展露出来。其中那个深枣红色的厚皮本最令我惊叹—那是1956年10月份顾德华刚进新华社参加摄影训练班用过的笔记本。她记笔记认真极了,密密麻麻,满满一本,上面还写着许多公式,画着许多图。

“53年了,我一直不舍得扔掉。”

因为特定的工作岗位所限,顾德华30多年拍摄的照片没有大事,但她从未停止记录,即使在对国家发生的一切最不能理解的情况下,她也不曾放下手中的相机。在她的照片中,我们可以看到1950年代到1980年代北京城的真实。这是顾德华在新华社受到的严明教育和职业操守所决定的,所以到现在她能坦然地说:“尽责了,我完成了记者应该做的事情。”

一

顾德华生于上海,从小学到高中上的都是教会学校,受到的全是严明教育:穿白衬衫、过膝盖黑裙子,黑鞋,不许烫发,吃饭睡觉不许讲话,不许两个人一起上厕所,不许涂脂抹粉……

1956年,北京大学新闻系毕业后,顾德华和同班同学郭超人、张家昌被分配到新华社。顾德华进入北京分社摄影组。一进社,她就参加了新华社摄影训练班,继续接受严明教育。给她上课的石少华、齐观山、张印泉、魏南昌、袁苓、卢学志、谢汉俊、黄次石、薛子江、吴化学、陈昌谦、毛松友、戴戈之……全是那个时代的摄影大家。

北京分社是一个特殊的分社。总社就在北京,社里集中着很多能力很强的记者。中央首长的活动由中央组记者负责,而北京发生重大新闻,总社记者也会出动,分社记者根本插不上手。顾德华形容北京分社是“在夹缝里生存”,看上去报道范围很大却很难开展工作。在夹缝中,她必须做到四个勤—眼勤、脚勤、手勤、脑勤才能很好地完成任务。

顾德华爱新华社,爱自己的工作。可在那样的年代,没有一个正直正派的知识分子能全身心投入工作,顾德华1957年2月到分社,11月就被下放到石景山中苏友好公社劳动;1958年夏天调回市里,筹备迎接10年大庆的“农业展览会”;1959年2月,又被调到《密云水库报》当摄影记者……折腾一大圈才回到北京分社。不久,文革开始,正常业务完全不能开展了。

文革期间,新华社派顾德华进入北京大学,住在学校,不能回家。因为常有中央精神下来,她的任务就是反映学校里的情况。顾德华说:“那时的北大,已经没有正常教学。我却要把这些不正常的东西记录下来。学校里有写作班子‘梁效,专写批判文章,班子里集中了一批高级知识分子和大学者;军宣队、工宣队进驻大学;学校不停有新精神,‘批林批孔、‘反击右倾翻案风;工农兵学员‘上大学、管大学、用毛泽东思想改造大学,学生下工厂、农村、部队……”

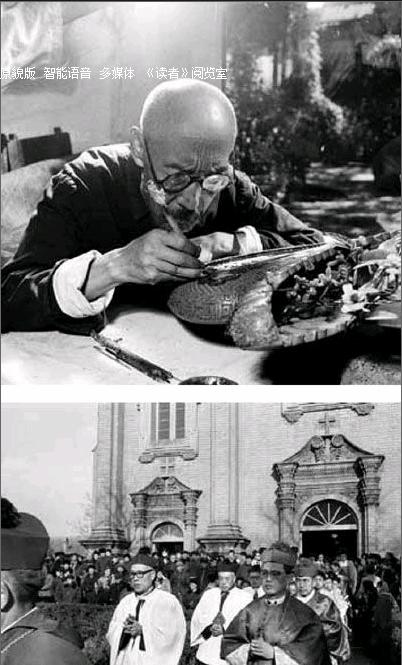

国学大家冯友兰和现代语言大师魏建功当时成为北京大学“梁效”写作班子成员,同时去的还有周一良、林庚等。他们的工作就是查找孔孟原话并做注释,为《林彪与孔孟之道》材料之一、之二做注释。这些大学者都认为这项任务直接为毛主席服务,兢兢业业,尽心竭力。老先生中很多曾是自己的老师,顾德华拍摄这样的照片时,为难又无奈。粉碎“四人帮”后,当时参加过“梁效”写作组的人都在集中学习。有一天,顾德华看到魏建功从校医院出来,上前问道:“魏先生,您没去学习啊?”魏先生说:“我年纪大了,没让我集中学习,每天只学一小时。”说完居然在她面前流泪了:“我没想到啊!后来我才知道,写作组那是反对周总理的啊!”感情细腻的顾德华难受得不得了,很心疼魏先生。

在荒诞的社会情态中,顾德华和很多人一样忧心忡忡:“国家怎么办呢?国家会走到哪里去呢?” 但她没有放下手中相机,虽然拍的照片很没意思,画面经常是写大字报,或举拳批判,或是一条标语加一圈人,无论从形式还是内容都极其公式化。顾德华最烦这种照片,但要硬着头皮拍。今天看来,这样的照片真实记录了中国历史上特殊的一段时期,看上去很假,但确实又是真实发生的。

从1956年到1976年,从22岁到42岁,顾德华最好的20年在无尽的运动中度过。她不可能把全部才华和能量用在工作上,却要用很多时间来抵挡无端的风雨侵袭和无孔不入的黑暗。大部分时间,她小心谨慎,话越来越少,脚步越来越轻,“没有人注意到我的存在最好” 。她说只要不开会,她几乎每天都奔波在北京的大街小巷、学校医院、剧院舞台……

二

1956年的北京分社摄影组,有楚英、时盘棋、安康、纳一、傅军、何国正、喻惠如、顾德华。

20多年前,我给时盘棋、何国政、喻惠如、顾德华编过稿;6年前我开始写“口述新华”,采访了楚英、时盘棋、顾德华;3年前开始做“新华典藏”,我又开始接触安康、时盘棋、楚英、纳一、傅军、喻惠如、顾德华。

2011年,“新华典藏”艺委会研讨入选典藏照片,当打印出我选好的楚英的图片,时任摄影部副主任的刘东山说:“上周楚英老师去世了。”;2012年 6月,我们找到86岁的安康,老人肺部感染,多次住院,吃饭喝水都靠管子,写几个字就需要躺下来歇会儿,我们去了两次仍未签完……2012年2月,传来安康去世的消息;2011年7月,82岁的傅军躺在病榻上为“新华典藏”选出的图片签字。傅军瘫痪多年,足不出户。两幅照片高悬在他眼睛能够看到的地方,一幅是1960年代初他在采访周总理,另一幅是1970年代与妻子的合影—妻子多年前因心脏病突发离开了他。傅军几乎看不见自己的照片。我们把照片放在他面前,他斜着身体、摸索着艰难签字,虽然只签“傅军”两个字,两个字常常会摞在一起……

我手上收集有老新华社记者多幅年轻时的工作照,他们也曾那样英气勃发,如旭日朝阳。他们赫赫然走进历史,缓缓然退出尘世。这些年,我亲眼看着这些曾经旺盛的生命一步步走向衰退枯竭。3年来,为“新华典藏”作品签过字的120位老摄影家中已经有10位离开人世。

灯,一盏一盏地熄灭了。我带着典藏照片行走在中国各地,每次签字完毕,起身和老人告别时,我都会紧紧握着老人的手,目不转睛地盯着老人的脸看了再看……我知道:这也许是我最后一次感受他们的体温了。

三

1983年,我大学毕业分配到新华社,在分社实习半年多后到摄影部对外编辑室。那时的编辑室,一个大房间坐二十多个人。有一天,编辑室进来一个高高大大、温文尔雅的女性。她和任何编辑说话,都会走到说话对象面前弯下身来小声地说,哪怕面对的是我这样一个刚来社里的毛头小编辑。我一下着迷于她,我希望几十年后成为她那样的女人—做一份动静很大的职业,却要成为一个安静的人。

这些年,看老照片是我重要的功课。我天天趴在桌上看老照片,看大时代之悲喜、看摄影之功能,更看摄影者之命运、看那些身为中国国家通讯社的记者饱满而寂寞的一生。

顾德华去世,我再次打开她为新华社留下的图片细细打量,一个惊心动魄的生命留下的却是几千幅波澜不惊的图片。没有大事,没有突发新闻,全是北京老百姓在大时代下的普通生活。小事情、小命运,却刻满大时代的烙印与真实。照片上有那么多平淡、无奈、不甘以及时代和个人的局限,但那些照片日常、会心、具体、诚恳。

大时代被顾德华的照片打量着。往昔,经过这个女摄影家的心灵转化得以存在,为未来者讲述此刻的文明。顾德华幽幽的话语似乎还在我的耳边:“我在新华社工作多年,没有拍摄到一张能称得上伟大瞬间的照片,我只是为我们国家辛勤劳动的人们拍摄下了一些平凡的影像。我只是做了我能够做的事情,也是应该做的事情,我尽了我的职责;我的人生也是平凡的人生,但是因为我是新华社记者,我的生命历程中有了一些可以述说的故事。”

对摄影家最好的纪念就是反复研读他们的照片。我一遍遍阅读那些珍惜道路、珍惜荣誉的老记者用生命留下来的照片。此刻,我在想:这就是做摄影者的好处吧!人走远了,他留下的照片千年后还会和后人对话。