中国乡村建设的百年历程及其历史逻辑

——基于国家和社会的关系视角

2014-07-02郭海霞王景新

郭海霞,王景新

(浙江师范大学农村研究中心,浙江 金华 321004)

中国乡村建设的百年历程及其历史逻辑

——基于国家和社会的关系视角

郭海霞,王景新

(浙江师范大学农村研究中心,浙江 金华 321004)

基于国家和社会的关系视角,将中国乡村建设的百年历程分为清末民初的乡村自治、20世纪20~40年代的乡村建设、1953—1978年“乡村社会主义改造”、以家庭承包制为核心的乡村建设、2005年至今的新农村建设五个阶段进行梳理。清末民初的乡村建设,中央权力日益式微,“乡村自治”成为主要路径,并延续了传统的士绅治理模式,但军阀混战和社会动荡,使传统的以地方精英为中心的社会整合秩序遭到破坏。20世纪 20~40年代,国家和社会均弱,主要靠外部资源输入进行乡村建设,晏阳初、梁漱溟、黄炎培等知识分子领导进行了声势浩大的乡村建设运动,南京国民政府推行的农村复兴运动、中国共产党领导的革命根据地乡村建设运动,则被整合进各自的政权建设。新中国成立后,国家强势推进“乡村社会主义改造”,传统的国家、士绅和农民三角关系变成国家和农民的双边关系,由于资源输入城市,乡村建设基本停滞。1978年至20世纪90年代中期,国家推行家庭联产承包责任制,乡村社会自由发展空间增大。为破解“三农”困境,国家在 2005年提出“社会主义新农村建设”战略,政府成为乡村建设的主导力量,乡村建设获得大量政府资源。未来乡村建设应正确摆正政府角色和职能,充分发育“乡村社会”以制衡政府扩张;应与文化建设相为表里,进行包括制度改革、人力与物力资源整合、技术创新、环境保护等诸多方面的整体性建设。

乡村建设;百年历程;历史逻辑;国家;社会

百余年来,不同政党、社会团体及仁人志士表达了不同的乡村建设思想和主张,提出了不同的乡村建设路径。系统梳理学术界关于乡村建设的研究成果,笔者发现研究多集中于对某一历史时期(如民国时期)乡村建设中不同政党、团体及其代表人物思想或典型乡村建设实践的研究[1-4]。关于中国百年乡村建设的研究虽然也有一些成果,但多侧重于描述历程,考察不同历史阶段的乡村建设实践。如王伟强等将近百年来中国乡村建设分为帝制时代、民国时期、建国以后到改革开放前、改革开放以来四个时期,指出乡村建设实验实现了从传统到现代、从“乡绅”主导到以政府为主的“多元化”、从单一到综合的转变[5]。项继权认为新中国成立以前存在“乡村建设运动”、“乡村复兴运动”和“乡村革命运动”三条道路,新中国农村发展战略发生了重大转变,新农村建设是百年来乡村建设运动的延续[6]。王先明则按六个历史时段系统梳理了 20世纪以来关于中国乡村发展道路的论争、实践和实验,试图揭示乡村发展的历史轨迹,寻找中国乡村建设的内在理路[7]。已有研究的不足在于他们未能放宽历史的视界,没有整体地厘清中国百年乡村建设的路径转换、发展脉络及其历史逻辑。

自柯文、费正清等西方汉学家倡导中国研究要从“冲击—回应说”转向“中国中心观”,并采用国家和社会之类的概念与范式以来,“国家和社会”分析框架就在中国乡村研究中得到了越来越广泛的运用[8]。笔者认为,从“国家和社会的关系”视角分析中国百年乡村建设的路径转换,不仅可以有效地凸显“乡村建设”中的历史逻辑或“潜规则”,而且,提供了分析中国乡村社会与国家政权互动的基本概念和途径。为此,笔者拟基于“国家和社会的关系”视角,深入探讨中国百年乡村建设路径转换及其历史逻辑的真实图景,以为当今的乡村建设提供借鉴。

一、清末民初的乡村自治

清末民初,社会剧变,动荡混乱。这一时期的乡村建设,主要以“乡村自治”为路径。它延续了帝制时代传统士绅模式,创造性地扩展、改造了传统乡约,向近代村庄自治方向转变。

清末时期的国家与社会关系,集中体现在代表国家权力对乡村社会实行控制的保甲制①与乡村社会自然生成的“乡治”力量的较量。乡土组织的坚挺使清王朝始终难以借助保甲制实现完全控制乡村社会的目标[9]。到19世纪末20世纪初,保甲要么形同虚设,要么被乡土组织所吞噬。许多地方乡已经成为保甲之上的组织,或者以乡代保[10]。因为晚清时代王朝权力在乡村控制方面的“萎缩”,地方自治②思潮随之兴起,为清政府改造乡村控制体制提供了历史机遇。清政府打着乡村“自治”的旗帜,向乡村社会延伸其力量,试图达成国家政权对基层社会的渗透和控制,但最终因清王朝的覆灭无疾而终。

民国初建,延续了两千多年的旧治理模式不复存在,新治理模式尚未形成,国家对地方失去完全的控制力。1916年袁世凯去世后,地方军阀更是脱离北京领导,拥兵自重。中央权力式微,地方自治空间加大,形成“弱国家、弱社会、弱关联”的关系格局。地方自治运动的开展,在当时历史条件下虽然产生了一些积极作用,却并未带来民权的提升和民生的改善。由于军阀混战和社会动荡,大量士绅离开乡村进入城市,一些劣绅进入村庄政权,充当国家代理人,他们将大量的赋税及摊派加到农民身上,同时中饱私囊,恶化了国家和农民的关系,致使乡村衰败,农民日益贫困。对这一历史时期,费孝通、杜赞奇、黄宗智、张仲礼、萧凤霞等学者曾指出,由于近代国家强化自身权力、向基层吸取资源,使基层社会秩序发生前所未有的变化③。这种变化使得以地方精英为中心的乡村建设传统模式无法延续,由此开启了糅合中国传统“分治”思想和西方民主宪政原则的地方自治思路。著名的河北定县翟城村村治实验就是在上述背景下展开的。

二、20世纪20~40年代的乡村建设

南京国民政府上台后,中央政府力量和影响虽有所增强,主要表现在经济领域优先发展国营经济,节制民间资本,但在广大乡村区域,国家权力仍无法实现对乡土社会的有效整合。为振兴乡村社会,20世纪20~40年代中国开启了颇具声势的乡村建设运动。主要包括:一是 1927—1937年知识分子领导的乡村建设运动;二是 1927—1945年南京国民政府推行的农村复兴运动;三是 1927—1949年中国共产党领导的革命根据地乡村建设。

1.1927—1937年知识分子领导的乡村建设运动

20世纪20~30年代,乡村凋敝,农民日益贫穷。知识分子领导发起了一场声势浩大的乡村建设运动。这场运动旨在通过兴办教育、改良农业、流通金融、提倡合作、办理地方自治与自卫、建立公共卫生保健制度以及移风易俗等措施,以振兴和重建乡村,进而实现“民族再造”或“民族自救”[1]。这场运动持续十余年,高潮时期全国从事乡村建设工作的团体与机构多达600多个,先后设立的各种实(试)验区有1 000多处[11]。

在知识分子领导的乡村建设运动中,影响最大的当属晏阳初领导的定县乡村建设,梁漱溟领导的邹平乡村建设,江苏省立教育学院开展的无锡实验,黄炎培、江恒源等人和中华职业教育社在徐公桥等地的社会实验,以及陶行知和中华教育改进会创办的晓庄学校。20世纪30年代前期及中期是这一乡村建设运动发展的黄金时期。1937年,随着抗战的进行,知识分子领导的乡村建设运动被迫中断。

2.1927—1945年国民政府的农村复兴运动

面对农村困境和政治动荡,南京国民政府为巩固政权,复兴农村,采取了一系列措施:一是先后颁行保甲制度、新县制等一系列地方行政制度,力图将国家政权延伸至乡村社会;二是在经济方面,先后颁布了多部涉农法律,新设多处涉农机构,以拯救处于崩溃边缘的农村经济;三是修建多项大型水利工程等,以改善农业生产环境。1933年5月,国民政府建立隶属于行政院的农村复兴委员会,发动声势浩大的“农村复兴运动”,在江宁、兰溪、定县、邹平、菏泽等地取得了一定效果④[12]。20世纪 40年代初,为化解战时粮食危机,国民党各级部门或地方政府延续其早年的“二五减租”和“扶植自耕农”精神,颁布减租法令和相关政策,开展了具有地方特色的农村复兴运动。

从性质上说,南京国民政府推行的农村复兴运动是体制内的改良活动,是依靠政府力量推动的乡村改进和乡村复兴措施,以期通过乡村的复兴来瓦解军阀势力,并阻止共产主义革命在乡村的发展和壮大。

3.1927—1949年中共根据地的乡村建设

与上述两种社会改良性质的乡村建设路径不同,中共在革命根据地进行了以土地改革为核心的具有革命性质的乡村建设运动。

革命战争年代,中共判断中国农村问题的核心是土地问题;乡村的衰败是旧的反动统治剥削和压迫的结果,只有打碎旧的反动统治,农民才能获得真正的解放;必须发动农民进行土地革命,实现“耕者有其田”,才能解放农村生产力。在上述思想指导下,中共在江西、福建等农村革命根据地开展了一系列政治、经济、文化等方面的乡村改造和建设运动。它以土地革命为核心,依靠占农村人口绝大多数的贫雇农,以组织合作社、恢复农业生产和发展经济为重要任务,以开办农民学(夜)校扫盲识字、开展群众性卫生运动、强健民众身体、改善公共卫生状况、提高妇女地位、改革陋俗文化和社会建设为保障。这些举措满足了农民的根本需求,无论是在政治、经济上,还是社会地位上,贫苦农民都获得了翻身解放,因而得到了他们最坚决的支持、拥护和参与。

总的来说,20世纪20~40年代的乡村建设是在国家和社会贫弱状况下,主要靠外部资源输入开展的一次大规模乡村改进运动。在知识分子、实业家、各级政府、高校以及宗教团体等的领导和参与下,大量的科学知识、农业科技、人才、资金等输入到乡村,促进了乡村地区尤其是乡村建设实(试)验区在政治、经济、社会、文化及环境卫生等方面的系统改善。

三、1953—1978年“乡村社会主义改造”

新中国成立后,政府采取多项措施恢复和发展农业生产,包括颁发土地证、发展农副业生产、取消地方农业附加税等。这些政策措施满足了农民的需求,激发了农民的劳动积极性,截至 1952年,全国粮食产量已超过历史上(1936年)最高水平[13]。

农业生产虽然迅速恢复,但农业生产力水平仍然较低,小农经济与国家工业化原始积累之间的矛盾仍然十分突出。为解决工业化原始积累问题,从1953—1956年,中央政府通过逐步推进、相互衔接的三个步骤,即从互助组到初级农业合作社,再到高级农业合作社,实现了从土地农民私有到土地集体所有的转变,建立起以集体所有制为核心的农业经营形式。1958年8月29日,中央又出台《关于在农村建立人民公社问题的决议》,同年底以人民公社为载体的农村建设模式在全国铺开。然而,伴随着“大跃进”、全民炼钢铁,农村劳动力被大量抽调,农村建设受到严重影响。1963年底,中共中央下发《中共中央、国务院关于动员和组织城市知识青年参加农村社会主义建设的决定(草案)》,动员和组织大批城市知识青年上山下乡,到农村和山区去“建设社会主义的新农村”[14]。1962—1964年,全国动员“上山下乡”的人员达98万余人[15]。1964年,中央又开始了以大寨为旗帜和标杆的“农业学大寨”运动。1966年,“文化大革命”开始,由于强调阶级斗争,“宁长社会主义草,不长资本主义苗”,一切带有商品经济色彩的行为都被严厉打击和制止,农村建设走上“教条化、简单化、片面化”的道路。

概而言之,这场“乡村社会主义改造”实验,为乡村社会带来了革命性的变化,涉及领域包括乡村组织、民主政治、经济制度、基础设施、意识形态等等。这一时期,乡村的社会生活军事化、经济生活行政化、精神生活一统化,国家对农民的动员和控制达到了前所未有的程度。可以说,自晚清政府到民国的北洋政府和南京国民政府,国家政权从未实现对乡村社会的有效渗透和控制,直到中国共产党取得政权并建立了人民公社制度后,这一目标才得以完成。自此,政权组织第一次真正下沉到乡村,国家终于将离散的乡土社会高度整合到政权体系中来[16]。“全能主义”[17]国家的建成,国家无限扩张,社会无限萎缩,甚至民间社会不复存在。“政社合一”,传统的国家、士绅和农民三角关系变成国家与农民的双边关系,形成“国家极强—社会极弱”的格局。中央政府虽然获得了巨大的组织和动员能力以及政令统一通行等好处,但国家统治了一切有价值的资源,乡村主体性缺失,农民自主性丧失,在支援工业、发展城市的背景下,乡村建设的多样化路径基本停滞。1978年前中国“农村的大多数地区仍处于贫困状态”,“生产力没有多大的发展”,“实际上处于停滞和徘徊状态”[18]。

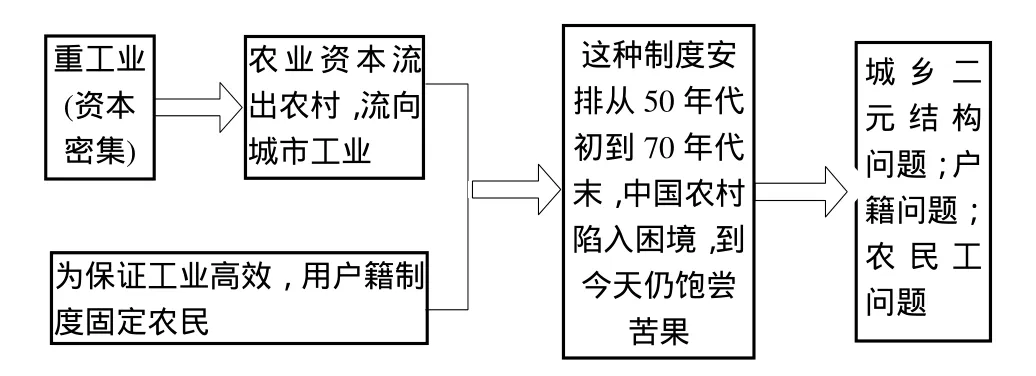

三十年间,国家通过对乡村资源的剥夺来支持工业发展、支持城市建设,使乡村地区承担了巨大的制度成本,直到今天,城乡二元结构仍是阻碍乡村发展的桎梏(图1)。这场意在实现国家工业化的乡村社会主义改造,虽然名为“社会主义新农村建设”⑤,但其实质主要是汲取乡村资源,发展工业和城市,从这个意义上说,并不能称其为“乡村建设”⑥。

图1 乡村社会主义改造路径及其逻辑

四、以家庭承包制为核心的乡村建设

1978年至20世纪90年代中期,国家先后在经济、政治等领域启动了一系列改革,在农村推行家庭联产承包责任制,鼓励兴办乡镇企业,实施村民自治制度等。国家和乡村社会的关系再次发生变化,乡村社会有了自由发展的空间,农民的创造力和草根智慧得以释放,乡村建设的多样化路径再次展开。然而,这些政策、制度的实施并非意味着国家从乡村社会的退出,相反,是国家真正深入乡村社会的表现,实际上是一种国家政权在乡村社会重建的新形式[19]。

家庭联产承包责任制确立后,家庭重新成为乡村社会的基本生产经营单位。这既符合传统农业的生产规律,也解决了人民公社中劳动生产存在的激励与监督问题,极大地调动了农民的生产积极性。这一时期可谓中国乡村建设和发展的黄金时期。一方面,农业生产力提高,农民生产出多种农产品,实物收入增加;同时,政府较大幅度提高农产品价格,农民的货币收入增加。另一方面,由于中国经济结构调整,以重化工业为主转向轻化工业为主。部分村庄在农业的基础上开始转型发展乡镇企业,使大量农业闲置劳动力转移到工业中。总之,这一时期的增长是以农业为基础的增长,也是内需拉动的增长,农民生活和乡村面貌都发生巨大变化(图2)。在此背景下,农村绝对贫困人口从 1978年的2.5亿减少为1988年的9 600万,再减少为1993年底的8 000万。同时,农村经济增长也带来了基础设施、人居环境、精神文明、民主法治等方面的明显进步。新中国成立以来乡村建设 30年停滞不前的局面得以根本改观。这一时期乡村建设突出了乡村本位和农民主体性,从“国家和社会的关系”视角来看,国家、农村社会的能力渐趋增强,形成“强国家、强社会、弱关联”的关系格局。

图2 以家庭联产承包制为核心的乡村建设逻辑

在这种关系格局下,家庭联产承包责任制的实施虽然解决了 10多亿中国人的吃饭问题,却并没有改变小农生产的基本态势。村民自治制度虽然以保护“村民个人权利”为前提,但由于乡镇政府掌握了“乡政”主导权,对村庄的自主性形成了很大的牵制。乡村社会日益表现出个体化、原子化倾向。首先,随着农产品商品率的提升,弱势小农在市场中越来越被边缘化,市场越发达,经济越自由,小农越被动;其次,农民的原子化态势使得乡村公共品供给严重缺失,而公共品的缺失又加剧了农民的原子化;最后,农民的温饱问题虽然解决了,但持续增收却成了一大难题。另一个值得注意的事实是,自20世纪80年代后期开始,从土地中释放出来的大量农村剩余劳动力开始进城务工,随着城市的扩张和发展,越来越多的农村劳动力离开乡村走向城市,逐渐汇积成今天2.6亿规模的“农民工”大军⑦。

五、2005年至今的新农村建设

20世纪90年代中期以后,中国开始大力推进借助外商的“招商引资”和“出口导向”战略。中国工业的重型化趋势明显,经济结构由轻化工业向重化工业方向转移。一方面,农产品价格持续走低,农民增收困难;另一方面,城里人赚的钱已经不到农村“走圈”了,相反,劳动力(人才)、资源、资金、土地等要素全都流出农村流向城市,农村出现了发展停滞甚至倒退的局面。在“大国崛起”的过程中,乡村再次被边缘化。于是,世纪之交,“农村真穷、农民真苦、农业真危险”的“三农”困境再一次摆在了世人面前。为缓解“三农”困境,2005年,中央政府以破解“三农”问题为核心,提出了“社会主义新农村建设”战略,第一次将乡村建设放在了国家发展焦点问题的高度。政府成为乡村建设的主导力量,乡村建设呈现多种模式。

与以往不同的是,这一时期的“社会主义新农村建设”是在中国初步具备“工业反哺农业,城市支持乡村”实力的基础上提出的。新农村建设目标提出后,政府支农惠农政策不断加强,农业税全面取消,农村免费义务教育全面实现,农村公共设施建设、社会保障和医疗卫生体系不断完善。如果说以家庭联产承包制为核心的乡村建设因强调了农民主体地位而算是“乡村建设思想”复归的话,那么这一时期的乡村建设则因强调政府的主导性以及政府对乡村的资源输入,而算是“乡村建设思想”的发展。各地乡村建设发展不均衡,差异性较大。乡村建设更加依赖于外部资源输入。有前期发展基础的如华西村、滕头村、西王村等“明星村”、地理位置优越的村庄、有旅游、矿产、政府项目等各种资源的村庄,乡村建设取得较大成果。相对而言,广大中西部地区的乡村建设几乎停滞,土地、资金、劳动力、资源等从乡村流向城市,许多村庄甚至成为空心村。这一阶段,从乡村整体来看,土地、资金、资源、人才仍是流出的状态。这既是国家进行乡村建设的动力,也是今日乡村建设难以推动的症结所在。大部分村庄和农民进行乡村建设的动力不足,更多地依赖于政府资源输入和项目拉动。从个别乡村来看,他们得到了大量的政府资源输入,取得了超速发展,但这一超速发展是否可持续,是否是基于村庄内源动力基础上的发展,还有待实践来检验。

这一时期乡村建设面临主要困境有二:一是城乡背离化的发展态势。城市像一个巨大的磁铁,将农村的人才、资金、资源等悉数吸走。二是农业收入低,农民对农业的认同感低落,甚至在整个国家意识形态层面弥漫着“贱农主义”[20]。这种对“三农”的低认同感和“贱农主义”意识形态,构成了中国城乡背离化发展趋势的实质。虽然,从历史上看国家往往是乡村建设的重要推动力量,但一个强有力的政府在乡村建设中扮演主导角色,又往往会造成另一个问题,即政府现代化目标凌驾于乡村建设目标之上,使乡村建设发展偏离“乡村建设”的轨道[21]。如果国家始终处于主导地位,所谓“乡村建设”却没有乡村或农民什么事儿,那么,这样的乡村建设不可避免地要失败。对于农民来说,乡村建设的价值,关键在于他们究竟可以从中得到什么好处。因此也就不难理解,今天一些急功近利、与民争利、逼农民上楼的“新农村建设”为何会受到农民的激烈抵制。未来乡村建设,不仅仅是创造经济繁荣的乡村,其内涵应更为深广也更为丰富,它与文化建设相为表里,是包括制度改革、人力与物力资源整合、技术创新、环境保护等诸多方面的整体性建设。因此,能否在政府资源输入的背景下,真正基于农民的利益和需求,引发以农民为主体的内源性乡村建设,是其成败的关键。村庄和农民是乡村建设的基本力量,没有他们的积极参与和认同,乡村建设只能裹足不前,这是历史一再证明了的。因此,21世纪初开启的新农村建设如何摆正政府在其中的角色和职能,是一个非常重要的问题。而且,政府的角色和职能设定,一旦形成便会惯性生长,若没有良好的制衡机制,其最终形态甚至会超过政策制定者的初衷和预期。而这个制衡机制就是“乡村社会”的充分发育,以形成“强国家、强社会、强关联”的关系格局,但就全国来看,乡村的社会建设和自我管理方式仍处于探索和调整之中。

综上所述,中国百年乡村建设总是在乡村凋敝、农民贫困、乡村资源(人才、资金、土地等)过度输出而影响国家整体发展时开启(20世纪 20~40年代、20世纪70年代末、21世纪初);然而当乡村建设稍微有点成绩时,国家的注意力便从乡村转移。正如毛丹所说,乡村一直是中国发展的隐蔽踏板:经济困难时期,由抑制农村换来了惊人的国家生存力;经济起飞时期,由低度发展农村换来了惊人的国家竞争力。今天,很多人惯于强调“三农”问题是中国最大的问题,并且认为它是中国经济和社会的拖累部分,却忘了“三农”对国家、工业、城市无可替代的牺牲和贡献[22]。新的历史条件下,启动真正意义上的乡村建设,关乎国家的选择,关乎国家怎么看待乡村,是把乡村看作组织农村人口的政治、经济、社会和文化生活的功能体?是把乡村看作保证粮食安全、保持文化有效性和多元性以及稳定治理框架的基层自治组织体?还是随着农业占 GDP比例的逐渐降低,城镇化率的逐步提高以及农村人口的非农化转移,把乡村看作无足轻重的社会构成⑧?依照计生部门的估算,中国人口将在2033年达到峰值15亿,如果中国城市化率同期达到70%的水平,那么仍然有4.5亿人口将长期生活在农村。这部分人口的政治、经济、社会和文化生活仍需要由村庄来组织,因此,乡村的价值不容忽视,乡村建设仍需进行。

注 释:

① 自康熙二十二年(1683)更定保甲之法后,保甲制一直就是清王朝在乡村社会中的基本控制制度。

② 20世纪初,为了改变中国积贫积弱的衰败状况,包括立宪派、革命派、工商业者甚至清朝统治集团内部的一些地方大员,无不宣传和倡导地方自治。在他们的宣扬下,地方自治思想迅速传播,很快发展成为一种颇有影响而且为各派所共同接受的社会思潮。

③ 如费孝通提出“双轨政治”变为“单轨政治”的概念,以及基层社会的衰败;杜赞奇的“赢利型经纪”与“保护型经纪”的区分;黄宗智的“政权内卷化”概念;张仲礼提出绅士的官僚化;萧凤霞指出的村庄成为“细胞组织”等。总之,在国家政权建设过程中,破坏了传统以地方精英为中心的社会整合秩序。

④ 南京国民政府的农村复兴运动,经济上主要是生产改良、救济农村金融、整顿水利、修建铁路、调查全国农村经济;政治上则主要是县政建设,在全国各省设立实验县。

⑤ 1956年,全国第一届人大第三次会议通过《高级农业生产合作社示范章程》,在这一章程中,新中国首次提出了“建设社会主义新农村”的奋斗目标。1955年底,毛泽东组织起草了《一九五六年到一九六七年全国农业发展纲要(草案)》,该草案于1960年二届全国人大二次会议通过,会议决议指出,纲要“是高速度发展我国社会主义农业和建设社会主义新农村的伟大纲领”。1958年底,以人民公社为载体的农村建设模式在全国各地普遍铺开。

⑥ “乡村建设”,最直白的意义即建设乡村,繁荣乡村,让农民过上体面幸福的生活。

⑦ 正是这些农民工提供的超廉价劳动力,支撑了大规模的城市建设,成就了享誉世界的“中国制造”。

⑧ 基于前两种的考虑是努力推动新农村建设,加大政策、资金等支持力度;基于后一种的考虑则是围绕乡村建设的各种增量投入缺乏前景,有“浪费”财力之虑。可以说,这三种看待乡村的角度,无论是政策制定部门还是学术界,都在犹豫和矛盾着,并未形成一致的意见和结论。

[1] 郑大华.民国乡村建设运动[M].北京:社会科学文献出版社,2000.

[2] 朱汉国.梁漱溟乡村建设研究[M].太原:山西教育出版社,1996.

[3] 王景新,鲁可荣,郭海霞.中国共产党早期乡村建设思想研究[M].北京:中国社会科学出版社,2011.

[4] 王景新,鲁可荣,刘重来.民国乡村建设思想研究[M].北京:中国社会科学出版社,2013.

[5] 王伟强,丁国胜.中国乡村建设实验演变及其特征考察[J].城市规划学刊,2010(2):79-84.

[6] 项继权.中国农村建设:百年探索及路径转换[J].甘肃行政学院学报,2009(2):87-94.

[7] 王先明.走进乡村——20世纪以来中国乡村发展论争的历史追索[M].太原:山西人民出版社,2012.

[8] 郑卫东.“国家与社会”框架下的中国乡村研究综述[J].中国农村观察,2005(2):72.

[9] 王先明,常书红.晚清保甲制的历史演变与乡村权力结构——国家与社会在乡村社会控制中的关系变化[J].史学月刊,2000(5):138.

[10] Hsiao Kung-chuan.Rural China:Imperial Control in the Nineteenth Century[M]. Washington:University of Washington Press,1960.

[11] 宋恩荣.晏阳初全集(一)[M].长沙:湖南教育出版社,1992.

[12] 彭学沛.复兴农村的开场计划——彭学沛在金大之讲演词[N].大公报,1933-09-05.

[13] 牛若峰,李成贵.中国“三农”问题:回顾与展望[M].北京:社会科学出版社,2004.

[14] 徐杰舜,海路.从新村主义到新农村建设——中国农村建设思想史发展述略[J].武汉大学学报:哲学社会科学版,2008(2):273.

[15] 古土.建设社会主义新农村之一——中国共产党建设社会主义新农村的探索历程[J].中国党政干部论坛,2006(4):30-31.

[16] 刘涛,王震.中国乡村治理中“国家—社会”的研究路径——新时期国家介入乡村治理的必要性分析[J].中国农村观察,2007(5):58.

[17] 邹谠.中国二十世纪政治与西方政治学[J].国际政治研究,1986(3):19.

[18] 中共中央文献编辑委员会.邓小平文选:第3卷[M]. 北京:人民出版社,1993.

[19] 荣敬本,崔之元.从压力型体制向民主合作体制的转变:县乡两级政治体制改革[M].北京:中央编译出版社,1998.

[20] 张玉林.流动与瓦解:中国农村的演变及其动力[M].北京:中国社会科学出版社,2012.

[21] 宣朝庆.百年乡村建设的思想场域和制度选择[J].天津社会科学,2012(3):130.

[22] 毛丹.村庄前景系乎国家愿景[J].人文杂志,2012(1):151.

责任编辑:曾凡盛

China rural construction path and historical logic in the past century:Based on the "state and society" perspective

GUO Hai-xia, WANG Jing-xin

(Research Center for Countryside, Zhejiang Normal University, Jinhua 321004, China)

Based on the “state and society” perspective, hundred years course of China rural construction can be divided into five historical stages. In the late Qing Dynasty and early period of Republic of China, the central government power declined, rural autonomy became the main path. But warlords and social unrest made the traditional social integration order which was centered by the local elite destroyed. During 1920s-1930s, the state and society were weak, Yan Yangchu, Liang Shuming, Huang Yanpei and other intellectuals led a great rural construction movement. The rural revival movement led by Nanjing National Government and the rural construction movement in the revolutionary base led by Chinese Communist Party were integrated into their respective regime construction. After the founding of new China, the government aggressively carried out the socialist transformation of the countryside. The triangular relationship between the state, gentry and farmers had been replaced by the bilateral relationship between the state and farmers. Resources had been inputted in city, rural construction basically stagnated. From 1978 to the mid 1990's, the government implemented household contract responsibility system, rural society won freer rein. To solve the “three rural” dilemma, the central government put forward the “new socialist countryside” strategy in 2005. The government has become the leading force of rural construction, and rural construction had obtained a large number of government resources. To further the rural construction, we should first have proper understanding of the role and function of government, cultivate the “fulldevelopment of rural society” so as to balance the expansion of government. Secondly, we should integrate rural construction with cultural construction, and carry out a comprehensive project including institutional reform, integration of human and material resources, technological innovation, environmental protection and many other aspects.

rural construction; one hundred years of evolution; historical logic; state; society

C911

A

1009-2013(2014)02-0074-07

10.13331/j.cnki.jhau(ss).2014.02.013

2014-03-10

教育部人文社科青年项目(12YJC840008)

郭海霞(1980—),女,河南新密人,博士,副研究员,主要研究方向:乡村建设、农民合作与农民组织。